L’imprimerie dans tous ses états

L’un des grands centres européens de l’édition et de l’imprimerie à la Renaissance, Lyon ne pouvait pas ne pas avoir son musée de l’Imprimerie. Fondé en 1974 sur l’initiative de Maurice Audin et Henri-Jean Martin, c’est un agréable musée à l’ancienne dont on ne soupçonne pas la richesse et l’étendue en franchissant son seuil. On y verra le premier livre imprimé avec des caractères mobiles (réalisé en Corée soixante-quinze ans avant la Bible de Gutenberg), de nombreux incunables, eaux-fortes et bois gravés. On y apprendra tout sur la fonte des caractères et l’histoire des techniques d’impression du texte et de l’image, croisée à celle de la presse et de l’édition. On y admirera de splendides mécaniques, depuis d’imposantes presses à bras du XVIIe siècle jusqu’à l’étonnante photocomposeuse Lumitype-Photon, inventée à Lyon après la guerre par deux ingénieurs dignes de Geo Trouvetou, Louis Moyroud et René Higonnet, en passant par la merveilleuse Linotype. Quiconque s’intéresse au monde du livre et de la chose imprimée sera à la fête.

C’est ici que fut présentée en 2009 l’exposition « François Maspero et les paysages humains », qui a donné lieu à l’excellent ouvrage du même titre, indispensable à quiconque s’intéresse à l’aventure éditoriale de Maspero (coédition À plus d’un titre/La Fosse aux ours).

Plusieurs imprimeurs lyonnais ont donné leur nom à une rue de Lyon, notamment Sébastien Gryphe, qui introduisit en France le format de poche utilisant les caractères italiques en s’inspirant du Vénitien Aldo Manuce, édita pour Rabelais des traductions d’Hippocrate et Galien, et publia Maurice Scève, Louise Labé, Joachim du Bellay et Olivier de Magny.

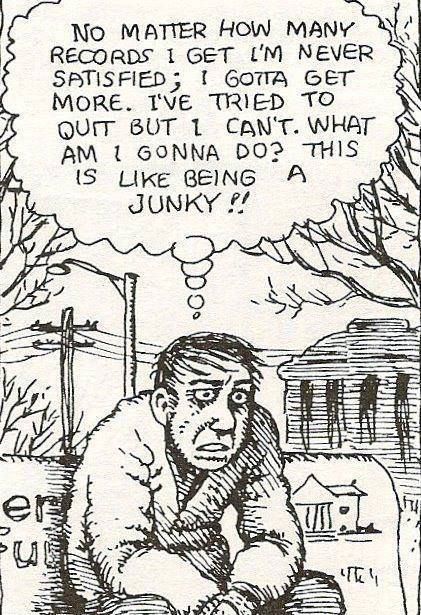

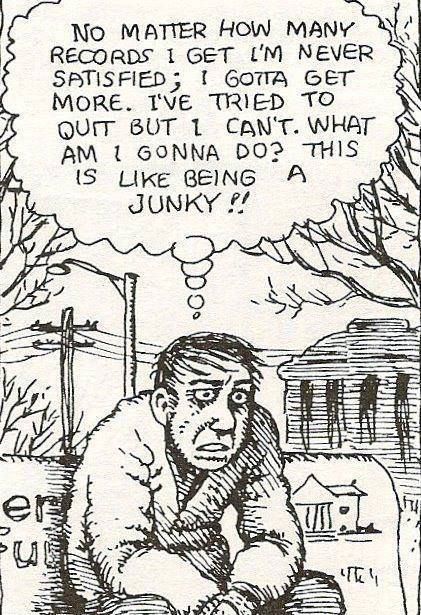

Discomanie

Tout un chacun s’y reconnaîtra.

Dessin de Robert Crumb piqué chez Bernard Camus.

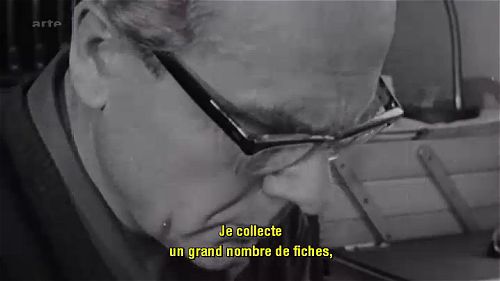

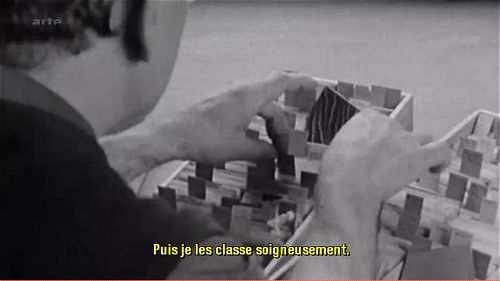

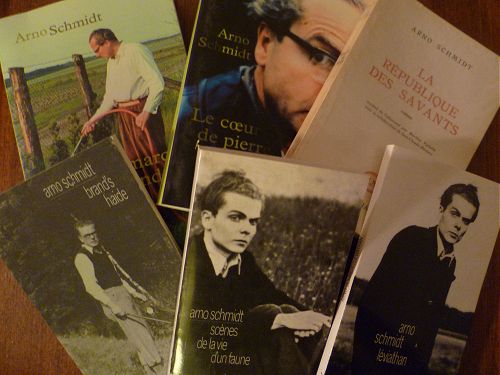

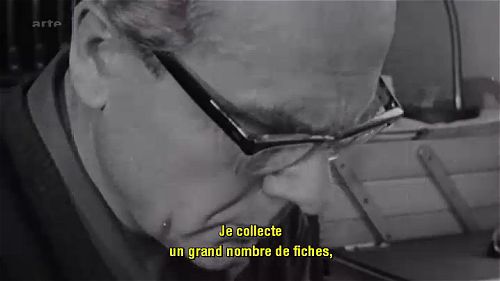

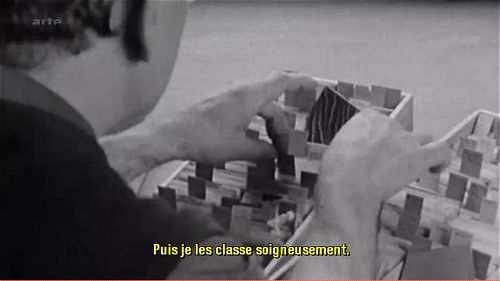

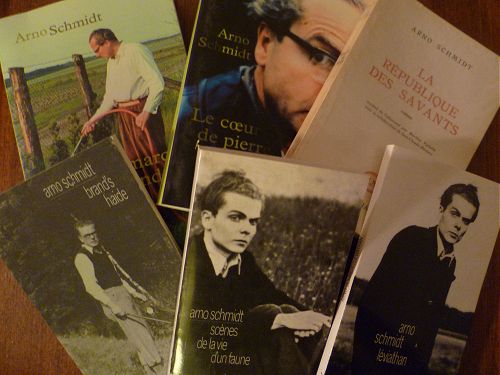

Arno Schmidt

Le fichier ayant servi à l’élaboration de Zettels Traum. Cet « hyper-roman » demanda dix ans de travail à Arno Schmidt. Il décrit, en 1 330 pages de format A3 dactylographiées sur trois colonnes, les événements d’une journée d’été dans un petit village en multipliant les niveaux de lecture, les jeux de mots, les néologismes et les associations d’idées. Zettels Traum parut en 1970 sous la forme d’un fac-similé — la mise en page et la composition auraient coûté beaucoup trop cher.

Ceux qui auraient manqué sa diffusion mercredi dernier peuvent visionner sur le site d’Arte l’excellent documentaire d’Oliver Schwehm sur Arno Schmidt. Vivement recommandé.

Phrase qui mérite de passer en proverbe,

et qu’on se promet de resservir dorénavant à nos contradicteurs.

À tout seigneur, tout honneur, c’est Maurice Nadeau qui publia le premier Arno Schmidt en français. Christian Bourgois prit le relais. Depuis 2000, les éditions Tristram maintiennent vaillamment le flambeau. On en profite pour saluer le formidable travail du traducteur Claude Riehl.

La part de l’ombre

Diffusion le 17 janvier à 23 h 50 dans l’émission Court-circuit (Arte).

Sélectionné au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

(du 31 janvier au 8 février).

Entretien avec Olivier Smolders.

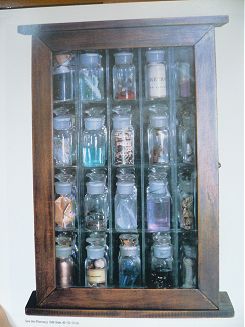

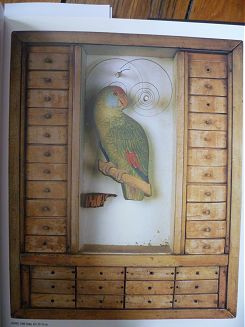

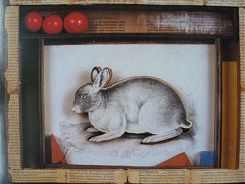

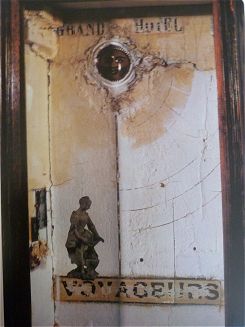

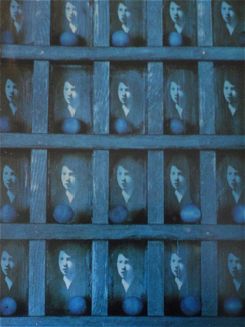

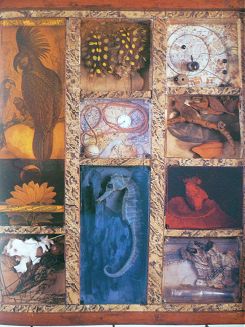

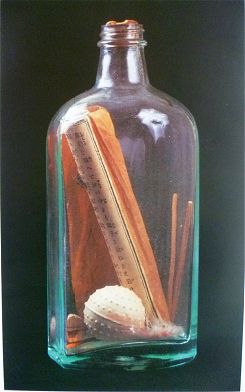

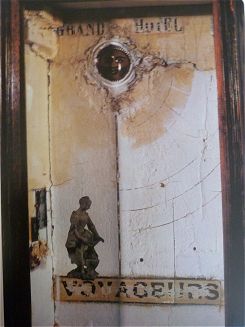

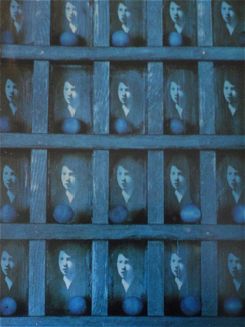

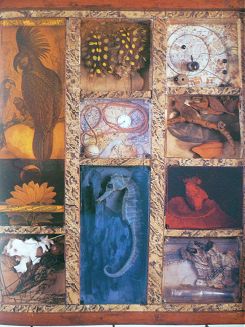

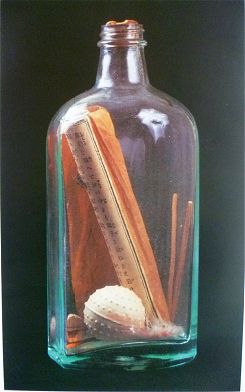

Les boîtes fantômes de Joseph Cornell

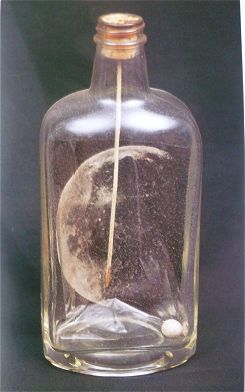

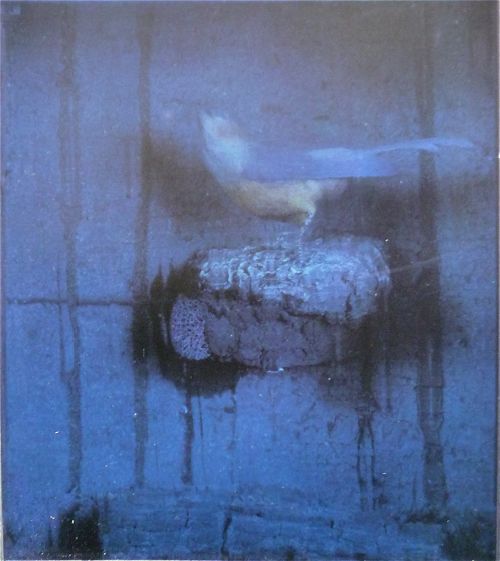

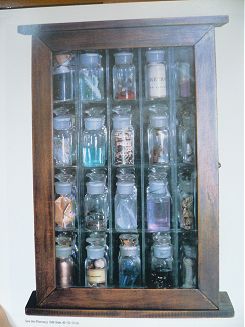

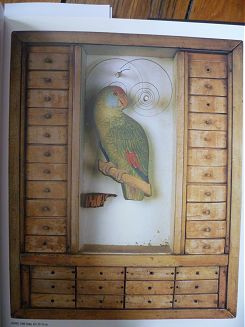

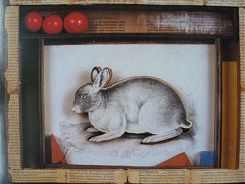

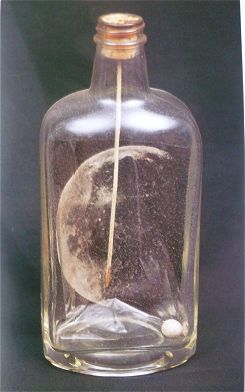

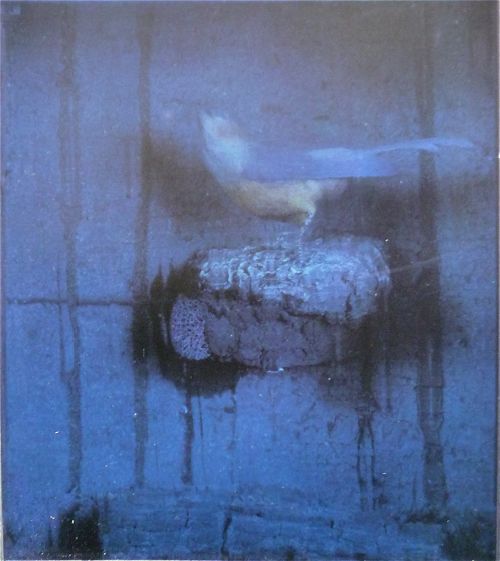

Elles provoquent toujours l’émerveillement, les boîtes vitrées où Joseph Cornell composait autant d’univers miniatures en réunissant, avec un sens inné de la rencontre poétique, de modestes objets au fort pouvoir évocateur : pipes à bulles de savon, jouets abîmés, flacons et boules de verre, tiges de métal, coquillages et bois flotté, dés à coudre et à jouer, étiquettes d’hôtels, cartes du ciel, pages de livres déchirées, fragments de vieilles gravures et de photographies. Théâtre d’ombres enchanteur habité par l’esprit d’enfance, ses curiosités « scientifiques » (astronomie, ornithologie), son goût des séries et des tiroirs secrets, des collections d’objets trouvés soigneusement classés dans de petits compartiments ; musée imaginaire hanté aussi par l’image de femmes inconnues et inaccessibles, ballerines et starlettes de cinéma.

Le contraste est total entre le monde intérieur de ce rêveur solitaire et la simplicité sans éclat de son existence. Cornell habita pratiquement toute sa vie à Flushing, dans le Queens, avec sa mère et son frère invalide, une maison de bois blanche et bleue située — ça ne s’invente pas — dans Utopia Parkway. C’est dans le sous-sol de cette maison qu’il accumulait ses trésors et confectionnait ses collages et ses boîtes. Il vécut modestement de petits métiers, colporteur et dessinateur de tissus, représentant en réfrigérateurs, pépiniériste, plus tard graphiste à la pige pour divers magazines (Vogue, Harper’s Bazaar, House and Garden…). Le territoire de ce voyageur sédentaire n’excédait guère les limites de New York qu’il arpentait en tout sens en écumant les brocantes et les librairies d’occasion. Également féru de cinéma et grand collectionneur de films, il réalisa une douzaine de courts métrages, en premier lieu des collages de chutes de films hollywoodiens dénichées dans un entrepôt du New Jersey, puis des œuvres originales tournées avec le concours de Rudy Burckhardt, Stan Brakhage et Larry Jordan.

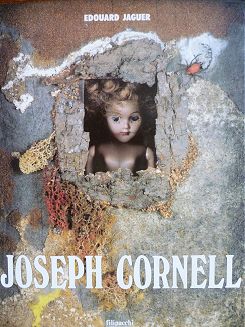

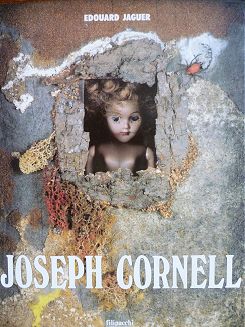

En attendant d’aller visiter l’exposition que lui consacre jusqu’au 10 février le musée des Beaux-Arts de Lyon, on reparcourt la monographie d’Édouard Jaguer (Filipacchi, 1988) et le livre attachant de Charles Simic, Alchimie de brocante (traduction de Daniel Canty, Le Noroît, 2010), évocation en forme de libre promenade qui marie prose et poésie à des extraits des journaux de Cornell.

What’s for pudding ?

On en apprend tous les jours à la BBC. Par exemple, que le mot pudding est une déformation de boudin. Le poding, apparu dans la langue anglaise vers 1300, fut donc une saucisse avant, devenu pudding, de désigner un dessert et de repasser dans la langue française — nouvel exemple des allers-retours fréquents entre les deux langues.

Cependant, selon d’autres étymologies, l’origine du mot serait plutôt à chercher du côté du bas-allemand (puddig) ou du westphalien (puddek). Qui croire ?