Nouvelles du front

Marienbad raconté par Agatha Christie : c’est l’Enquête, une nouvelle qui paraît dans le cadre de la Fureur de lire (9-13 octobre), avec cinq autres signées Geneviève Damas, Sophie Daxhelet, Fidéline Dujeu, Joseph Ndwaniye et Max de Radiguès. Lesdites nouvelles, imprimées sous forme de plaquettes tirées à plusieurs milliers d’exemplaires (!), seront distribuées gratuitement dans les librairies, les bibliothèques et les écoles secondaires. On peut les télécharger au format PDF ici.

Sous le titre The Man in the Yellow Parka, ma nouvelle l’Homme à l’anorak jaune paraît en anglais dans la revue semestrielle Eleven Eleven (no 15), publiée par le California College of the Arts de San Francisco. (L’anorak est devenu une parka pour des raisons d’euphonie.) Je remercie encore une fois mon traducteur Edward Gauvin pour sa ténacité, la finesse et la précision de son travail, le plaisir pris à nos échanges. Voilà un homme qui traduit en écrivain qu’il est aussi et se dépense sans compter pour « ses » auteurs.

Autoportrait en miettes

La première entrée s’intitule « A » ; la dernière, « Zibaldone ». Malicieux pied de nez qu’adresse, au genre devenu banal de l’abécédaire, ce livre qui « n’a ni début ni fin. Pas de forme bien arrêtée non plus ».

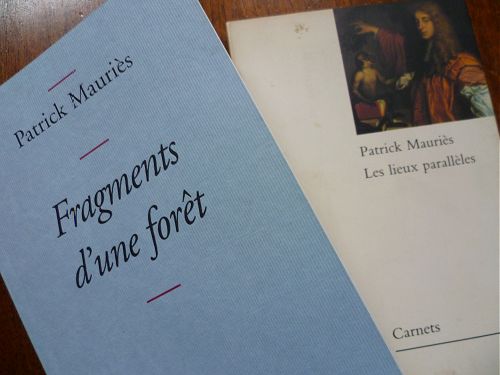

Fragments d’une forêt fait suite aux Lieux parallèles, paru chez Plon voici près de quinze ans. L’ouvrage se recommande d’une longue tradition qui remonte à l’Antiquité (Athénée, Macrobe, Aulu-Gelle) et s’épanouit à la Renaissance (Érasme, Bacon) ainsi que chez les baroques anglais chers au cœur de l’auteur. Une forêt, apprend-on au seuil du livre, désignait alors « un recueil mêlé de notes et de marginalia, une collection de fragments et de faits récupérés chez les uns pour être proposés aux autres ». Bacon éleva même le genre au carré en s’attelant, au soir de sa vie, à la compilation d’une forêt des forêts (Sylva Sylvarum).

Il s’agit donc d’un carnet de bord réunissant citations et notes de lecture, exercices d’admiration, portraits et biographies brèves, choses vues et beaux faits divers, notations intimes, épiphanies de la vie ordinaire liées à des lieux, des amours, des rencontres. On s’y promène entre Londres, Paris, Nice, Rome, Sienne et Milan. On y croise Italo Calvino, Federico Zeri, Giorgio Manganelli, Pierre Lesieur, Boris Kochno, Olivier Larronde, Tomaso Buzzi et quantité d’autres figures inclassables d’écrivains, de peintres, d’architectes, de décorateurs, d’érudits, d’excentriques et de collectionneurs d’hier et d’aujourd’hui. L’usage des formes brèves qu’affectionne Patrick Mauriès convient idéalement à l’évocation oblique de ces créateurs en marge, à l’écart du mainstream comme des avant-gardes patentées, qui nourrissent depuis toujours ses passions de lecteur, d’essayiste et d’éditeur. L’éclectisme dont celles-ci témoignent n’est nullement le fait d’un esprit versatile, mais tout simplement celui d’un homme épris avant tout de singularité. Il n’exclut nullement la fermeté des partis pris.

De Roland Barthes, Mauriès a hérité non seulement le goût du fragment et des biographèmes, mais aussi l’art de saisir le ton d’une époque à travers ses phénomènes en apparence les plus futiles. La lecture de Vogue et de Vanity Fair, le spectacle d’une bonimenteuse d’une chaîne de télé-achat, la floraison des boutiques de faux luxe, le service d’accueil des TGV mimant dérisoirement celui des aéroports, le décor standardisé des chambres d’hôtels, les mouvements cycliques de la mode vestimentaire — dont l’accélération constante dans la pratique du recyclage s’apparente désormais à un sur-place définitif — lui inspirent ainsi autant de « mythologies » miniatures. Constatant sans aménité le conformisme de plus en plus écrasant des modes éditoriales (le culte des gagnants triomphe là comme ailleurs), il s’en prend à l’« émotion » érigée en critère suprême d’appréciation esthétique, au minimalisme (en littérature et en art comme dans la décoration d’intérieur) devenu le cache-misère d’une pauvreté flagrante de style, de pensée et d’imagination. Face à la dématérialisation du monde en cours avec l’avènement du numérique, il propose un parallèle éclairant avec la révolution industrielle anglaise dont il montre qu’elle fut le moment d’une « première crise de l’analogique » (dans le même ordre d’idées, on lira avec intérêt ses remarques sur l’évolution de la perception des couleurs).

Une continuité souterraine se fait jour sous la disparate apparente de ces pages, qui dessinent, en creux, un autoportrait en miettes. De quoi s’agit-il au fond ? D’arracher à l’oubli, comme l’écrivait John Aubrey, des petits riens négligés, de sauver du néant des moments fugaces qui engagent l’existence, des lieux, des œuvres, des êtres aimés. Et c’est ici que la démarche de l’écrivain rejoint la passion du modeste collectionneur qu’est aussi Patrick Mauriès.

Je retiens, comme on retient une personne sur le point de partir, tous mes livres, mes tableaux, mes objets, même s’ils ne me parlent plus. Exemple parfait de cette sorte de collectionneur que distingue un psychanalyste américain, en opposition dialectique à son contretype : celui qui amasse et celui qui élimine, le premier ne parvenant pas à combler la perte, courant vers la réparation impossible, paralysé par l’idée de choix, le second tenu par un narcissisme épuisant, qui ne (se) trouve jamais assez bien.

Mais « accumuler », cela signifie-t-il « ne pas choisir » ? Non, bien sûr, il s’agit d’abord de garder, en témoignage, chacune des étapes, chacun des états du choix, pièce de l’interminable puzzle qui nous compose et se découvre progressivement devant nous, pour notre plus grand étonnement (« je ne collectionne pas, je vis avec mes objets », dit, dans un quotidien, la collectionneuse américaine Alicia Kaplan).

Passage auquel fait écho, vingt pages plus loin, une citation de Taine où Mauriès voit la raison profonde de la passion des objets :

Il y a un proverbe turc qui dit : « Quand la maison est finie, la mort entre. » C’est pour cela que les sultans ont toujours un palais en construction, qu’ils se gardent bien d’achever. La vie semble ne vouloir rien de complet — que le malheur. Rien n’est redoutable comme un souhait réalisé.

Cet interminable puzzle, ce palais en construction que l’auteur se garderait bien d’achever, c’est aussi bien ce livre. Qui n’a donc « ni début ni fin », et pour cause.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.

On ne vend jamais une bibliothèque

On annonce à Drouot la vente de la bibliothèque Lucien Scheler.

Mais l’on ne vend jamais une bibliothèque ; tout au plus les livres qui la composaient, perdant ainsi l’essentiel : leur voisinage, leur jointure, tant dans l’espace que dans l’esprit. S’évanouit pour toujours, lors de ces bien nommées dispersions, le liquide interstitiel, la lymphe de toute bibliothèque ou collection : ce qui a présidé au choix de telle ou telle édition, au rejet de tel auteur, à l’assortiment d’une reliure, à l’indescriptible exaltation éprouvée face à un volume trouvé après des années de recherche et de déception, à la ténacité d’une quête entamée, sans qu’on sache très bien pourquoi, depuis l’adolescence, à l’illusion d’avoir (presque) complété le dessin de la tapisserie, d’avoir achevé une solide architecture, qui ne tarde pas à se révéler château de sable… Sur la couverture du catalogue, fantomatique cadastre de ce monument disparu, un damier d’éditions uniques, mais inertes sous une lumière étale, prive les précieux spécimens de tout ce qui avait fait leur aura.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt.

Grasset, 2013.

Vingt mille livres

On a calculé que l’érudit le plus acharné, se consacrât-il jour et nuit à l’exercice de la lecture, ne pourrait assimiler que vingt mille ouvrages au cours de sa laborieuse existence.

J’imagine en avoir près du double, n’ayant guère laissé passer de jour depuis mes quinze ans sans en ramener un ou deux (ou plus) à la maison. Je ne suis rien pourtant face à ces bibliophiles dont les ventes s’étirent sur des années, provoquant, par la quantité d’exemplaires qu’ils libèrent soudainement, l’effondrement de la cote de certains ouvrages ; et peu de choses face à ces boulimiques qui saturent une pièce après l’autre de livres, au point d’en fermer un jour la porte, comme le faisait De Quincey, pour n’y plus revenir.

Revoici Zeri dont l’immense villa — au sens des anciens Romains — était comble de livres, de la cave au grenier, et dont chaque étage constituait à lui seul une bibliothèque à l’intérieur de la bibliothèque. « Les livres, me disait-il, il faut les avoir autour de soi; il suffit de les ouvrir, de les parcourir, de les sentir pour s’imprégner déjà de leur contenu. » Et quoiqu’il reçût quotidiennement en hommage des dizaines d’ouvrages, chacun de ses voyages se traduisait par un blitz de papier.

Je me souviens aussi de Derrida répondant à la visiteuse qui lui demandait s’il avait lu tous les livres débordant de son bureau que non, bien sûr, mais quatre, oui, certainement, et très attentivement.

On rapportera ces anecdotes à la célèbre réplique d’Anatole France rétorquant à son interlocuteur, rappelle Walter Benjamin, qu’il n’utilisait certainement pas chaque jour toutes les pièces de son service de porcelaine… Odor di libri, voilà qui suffit.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt.

Grasset, 2013.

Entre les lignes

Le bonheur du jour, c’est d’avoir pu remettre la main sur cette plaquette de Kojève parue chez Fourbis en 1990. J’aimais bien cet éditeur (actif de 1986 à 1998), qui publiait d’élégants petits livres et avait un beau catalogue où Michel Leiris côtoyait Adalbert Stifter. Mais puisque, conformément à certaine tradition française, il ne s’était pas donné la peine d’en indiquer la provenance, signalons que l’Empereur Julien et son art d’écrire parut originellement en anglais, traduit par J. H. Nichols, dans un volume d’hommages à Leo Strauss (Ancients and Moderns. Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, J. Cropsey, New York, Basic Books, 1964).

En voici l’introduction. En un temps qui n’en a que pour la transparence et l’histrionisme d’une écriture brute de décoffrage censée garantir l’expression d’une « vérité » qu’on vous balance dans la gueule, on goûte assez cet éloge d’un art d’écrire reposant sur la transmission indirecte, le camouflage stratégique et le brouillage des pistes, non exempt, le cas échéant, d’une part de jeu — et qui appelle en retour un art de lire entre les lignes. Kojève nous rappelle aussi que si chaque texte invente son lecteur, chaque époque produit ses modalités de lecture, une sorte de mode d’emploi tacite partagé par la communauté des auteurs et des lecteurs, dont il faut tenir compte dans l’appréhension des textes anciens.

Dans un livre sur l’Art d’écrire, justement remarqué parce qu’effectivement remarquable, Leo Strauss nous a rappelé ce qu’on n’avait que trop tendance à oublier depuis le XIXe siècle. À savoir qu’il ne fallait : ni prendre à la lettre tout ce qu’avaient écrit les grands auteurs d’autrefois, ni croire qu’ils avaient toujours explicité dans leurs écrits tout ce qu’ils voulaient y dire.

Pratiquement, l’art ancien qu’a redécouvert Les Strauss consistait à écrire à peu près le contraire de ce qu’on pense, afin de camoufler ce que l’on dit. Ce camouflage littéraire avait deux buts nettement distincts, mais qui pouvaient se combiner. D’une part, on pouvait camoufler sa pensée pour échapper à une persécution due à l’intolérance, qui naît nécessairement tant du savoir soustrait au doute avec raison que de toute opinion soustraite au doute à tort. D’autre part, le camouflage littéraire pouvait servir à former une élite : l’écrit était alors censé pouvoir endoctriner les rares élus capables de comprendre la doctrine camouflée qui heurte les préjugés, tout en confirmant les éventuels lecteurs moyens dans leur ignorance « traditionnelle », parfois dite « docte » et toujours supposée « salutaire ». Dans ce cas, le camouflage poursuivait subsidiairement un but pédagogique, en exerçant la sagacité du lecteur de choix. Mais, last but not least, cet art d’écrire était aussi un art de jouer, ne serait-ce qu’avec soi-même ; l’auteur se plaçant dans l’attitude « ironique » bien connue qui s’exprime en français en disant : À bon entendeur — salut !

Quoi qu’il en soit, l’art d’écrire en question exige comme complément nécessaire un art de lire entre les lignes, fort négligé depuis un certain temps, mais que Leo Strauss a remis en honneur dans et par ses écrits pour notre bien à tous. Et c’est pourquoi j’ai cru pouvoir lui rendre hommage en essayant à mon tour de lire entre les lignes des écrits d’un auteur digne de lui, vu qu’il s’agit non seulement d’un philosophe ancien, mais encore d’un empereur authentique, bien qu’inefficace parce qu’en retard (ou en avance ?) sur ce que fut son temps.

D’ailleurs, les écrits philosophiques de l’empereur Julien sont particulièrement intéressants à un double point de vue. D’une part, parce que l’auteur y parle explicitement de cet « art d’écrire » dont Leo Strauss a récemment reparlé en des termes presque identiques, sans avoir semble-t-il connu ce qu’en avait dit son auguste prédécesseur. D’autre part, parce que le sort de ces écrits montre qu’un auteur peut ouvertement parler de cet art sans être pour autant empêché de l’exercer lui-même avec un plein succès.

Alexandre Kojève, l’Empereur Julien et son art d’écrire.

Fourbis, 1990.

Le livre de Strauss auquel Kojève fait allusion (et qu’il me donne envie de lire) est la Persécution et l’Art d’écrire, traduction d’Olivier Sedeyn, Gallimard, « Tel », 2009. Écrit entre 1941 et 1948, il « traite des relations entre la philosophie et la politique à travers l’analyse de deux classiques de la pensée juive : le Guide des égarés de Moïse Maïmonide et le Kuzari de Yéhuda Halévi, et du Traité théologico-politique de Baruch Spinoza. »

(Merci à CT et CJ, qui savent pourquoi.)

Bon conseil

Jean Paulhan, qui avait vécu à Madagascar, affirmait que lorsqu’on voyait un requin en se baignant il fallait aboyer dans l’eau, car les requins, ajoutait-il, ont peur des chiens.

André Pieyre de Mandiargues, Ultime Belvédère.

Fata Morgana, 2003.

Les Terriens restent à inventer

La période de mes voyages a coïncidé avec celle de mon innocence. Elle a donc fini par ralentir. Je ne suis plus certain aujourd’hui de croire que la Terre est ronde. Que la nature humaine est la même partout. Notre planète est un agglomérat d’îles, d’astéroïdes. La mondialisation est à mille années-lumière de nous. Les Terriens restent à inventer. Rien ne serait plus désirable que leur apparition. L’écriture sert à ça. À le rendre possible.

Luc Dellisse, le Jugement dernier.

Les Impressions Nouvelles, 2007.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.