Bologne

Le cinéphile voit des allusions partout.

Bologne

Le cinéphile voit des allusions partout.

À l’heure des résolutions de début d’année, un bon conseil opportunément surgi d’une boîte de bouquiniste à Bologne.

La maison de Mantegna, à Mantoue, est un rare exemple de bâtiment privé italien du XVe siècle. L’architecte et historien Franco Borsi (1925-2008) en parlait comme d’« un des édifices les plus intrigants et les plus absolus de la Renaissance » ; et ce mot d’absolu, pour une fois, ne paraît pas trop fort.

Sa construction fut longue, on ne sait si Mantegna, déjà âgé, y habita souvent ni longtemps mais il est certain qu’il en dessina les plans. Il n’est pas possible non plus de se faire une idée de ce qu’étaient les pièces de vie, l’intérieur ayant été converti en centre culturel accueillant des expositions sans rapport particulier ni avec le peintre ni avec son époque.

Reste l’essentiel qu’on ressent fortement, à savoir le dessein ayant présidé à la configuration de l’édifice, et qui procure une grande émotion intellectuelle, si l’on peut risquer cet oxymore. C’est un « cube » austère de taille modeste, presque abstrait, conçu sur un plan rappelant l’architecture romaine et dont les proportions sont régies par le nombre d’or. Avec, en son centre, une cour intérieure circulaire inscrite dans un carré, admirable vraiment dans sa simplicité, son évidence géométrique. Une cosa mentale, une Idée de maison. Le cercle de la cour, lorsqu’on lève les yeux, s’inscrit à son tour dans un carré encadrant le ciel bleu. On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec l’oculus en trompe-l’œil de la Chambre des époux, qui se trouve à cinq cents mètres de là, dans le palais des Gonzague (château Saint-Georges). Mantegna avait-il voulu cet effet de rime ?

La caffeteria d’à côté date d’un autre temps. C’est un lieu d’habitués. De jeunes ouvriers passent boire leur express avant d’embaucher. Deux retraités lisent leur journal. Il y a bien sûr aussi la dame très maquillée au petit chien et aux sacs en plastique. La sono diffuse un peu trop fort des chansons de variétés.

Derrière le comptoir, au-dessus du grand miroir, une photographie encadrée de Totò.

Moi (exclamatif) : Totò !

Le patron du café (ce doit bien être la première fois qu’un touriste étranger connaît Totò) : Bravo !

Moi (dans mon italien rudimentaire) : J’aime beaucoup Totò.

Le patron : moi aussi !

Combien, à ce moment-là, j’aurais aimé savoir assez l’italien pour engager une vraie conversation avec ce cafetier totophile !

Totò, photo de Guy Bourdin (1955)

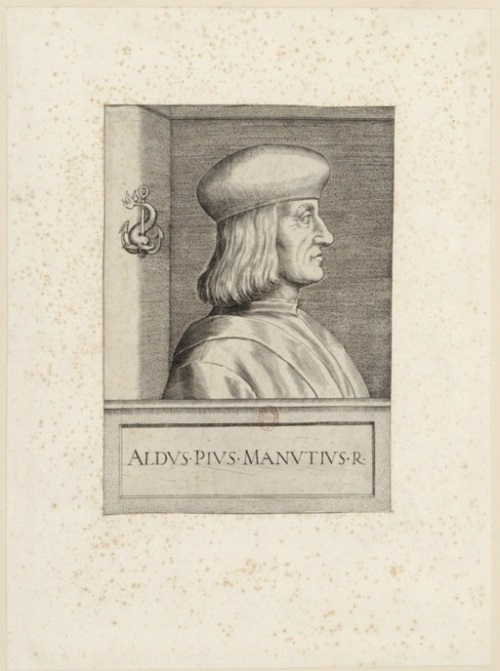

À la Foire internationale du livre de Francfort, exposition instructive sur l’imprimeur-libraire Aldo Manuzio (ou Alde Manuce selon le vieil usage français, v. 1450-1515), dont le rôle fut considérable non seulement dans la diffusion de la culture humaniste à la Renaissance mais aussi dans la mise au point de l’objet livre tel que nous le connaissons aujourd’hui.

On sait peu de choses de sa jeunesse et de sa formation, si ce n’est qu’il étudia le grec à Ferrare. Parmi ses condisciples figurait Pic de la Mirandole. En 1494, après un séjour de quelques années à Carpi, nous le retrouvons à Venise.

La Cité des Doges est alors la capitale européenne de l’édition. Plusieurs raisons y concourent : la présence d’importants capitaux provenant du commerce et pouvant être investis dans d’autres secteurs ; l’existence d’un marché intérieur encouragé par la proximité de l’université de Padoue et par le fait que les marchands, à la différence des seigneurs féodaux, doivent savoir lire, écrire et compter (c’est à Venise que paraît le premier manuel de comptabilité en partie double) ; l’existence de lignes commerciales facilitant l’exportation des livres ; la présence de nombreux étrangers capables de composer des textes dans leur langue : ainsi paraissent des livres en grec, en arménien, en cyrillique bosniaque, en croate ou en tchèque. À cela s’ajoute le fait que Venise est une ville libre, où tout peut être imprimé : les textes des réformés allemands aussi bien que les Sonnets luxurieux de l’Aretin. Les choses changeront au milieu du XVIe siècle, lorsque l’Église imposera l’Inquisition et l’Index des livres interdits.

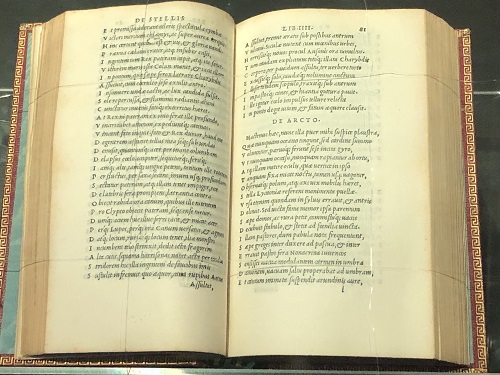

Manuzio fait ses débuts vénitiens en publiant une grammaire grecque. Cette parution enclenche le projet d’imprimer toutes les œuvres grecques connues dans le texte original, avec l’aide d’érudits ayant fui l’Empire byzantin après sa conquête par les Ottomans. L’année 1499 voit paraître son chef-d’œuvre, l’édition illustrée du Songe de Poliphile, considéré comme le plus beau livre de la Renaissance.

Outre l’édition proprement dite des textes, Manuzio a joué un rôle capital dans l’amélioration de la lisibilité typographique, la modernisation de la ponctuation et l’élaboration des protocoles éditoriaux. Il est le premier à introduire l’usage d’une page de titre mentionnant le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage et la marque éditoriale ; le premier à numéroter les pages des deux côtés, à établir un index, à importer du grec le point-virgule, l’accent, l’apostrophe et la virgule crochetée. En 1495, pour le De Aetna de Pietro Bembo, il met au point avec le graveur Francesco Griffo l’élégant caractère qui sera précisément baptisé Bembo. Encore en usage de nos jours, ce caractère sera une source d’inspiration pour Claude Garamont en France et, quatre siècles plus tard, pour Stanley Morison en Angleterre. En 1500, toujours avec Griffo, il invente l’italique, qu’il emploiera pour l’édition de classiques latins et vernaculaires dans des livres de petit format, premiers du genre, qu’on peut considérer comme les ancêtres du livre de poche.

Les commissaires de l’exposition avancent également que, par ses choix de typographie et de mise en page motivés par le désir d’apporter le meilleur confort de lecture, Manuzio a contribué à faire évoluer la manière même de lire : « Il a été le premier à concevoir la lecture comme un loisir, et l’a écrit dans certaines préfaces qu’il a utilisées comme des outils de marketing éditorial, une autre de ses nouveautés. En définitive, l’invention la plus importante et la plus durable de Manuzio est précisément celle-ci : lire pour le plaisir, dans l’intimité et le silence. »

Ainsi cette exposition rappelle-t-elle implicitement que la lecture n’est pas seulement une opération mentale mais aussi une activité sensorielle et corporelle, où la prise de connaissance des textes est inséparable de la configuration matérielle du support qui la rend possible.

La marque éditoriale de Manuzio représente un dauphin s’enroulant autour d’une ancre,

symbolisant l’adage Festina lente (« Hâte-toi lentement »).

Un parfum eastwoodien de Madison County à Ulverton (Cantons de l’Est). Ce pont couvert fut édifié vers 1885 sur l’initiative d’un certain John Porter, et démoli à la fin des années 1950 parce que devenu trop dangereux. Une réplique en fut bâtie en 1992 mais fut victime d’un incendie criminel l’année suivante. Des gens de bonne volonté de la région se sont attelés à sa reconstruction en 1994.

Il voisine avec un moulin à laine construit en 1850 et toujours en activité.

Toutes les villes n’en forment qu’une seule. Paris est dans Montréal. On peut même prendre l’autobus pour la Normandie.