La fiction et son double

Muriel Spark, Intentions suspectes (Loitering with Intent, 1981). Traduit de l’anglais par Alain Delahaye. Fayard, 1983. Rééd. Gallimard, « Folio », 1989, et Robert Laffont, « Pavillons poche », 2025.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Fleur Talbot achève l’écriture de son premier roman. Pour assurer sa subsistance, elle accepte un emploi de secrétaire à l’Autobiographical Association. Ce club improbable, dirigé par Sir Quentin Oliver, réunit divers spécimens fatigués de la bonne société : excentriques, pompeux imbéciles, ratés et demi-gâteux, que le snob et manipulateur Sir Quentin a convaincu de l’intérêt d’écrire leurs mémoires, en leur recommandant de ne pas hésiter à broder pour leur donner de l’intérêt. Fleur soupçonne assez vite l’association de dissimuler une officine de chantage. Les événements suspects se multiplient, propres à illustrer le fait que si l’art imite la nature, la nature imite aussi bien l’art – en l’occurrence le roman que Fleur est en train d’écrire, et dont le manuscrit lui est bientôt volé.

Plusieurs éléments, parfaitement fondus dans la narration, concourent à créer un univers romanesque riche, aux couches indissociables.

— Les réflexions de Fleur sur son travail de romancière et la finesse avec laquelle est suggéré combien sont poreuses et ambivalentes les frontières entre réalité et fiction, dans un climat de complot obscur dont les fils se tirent en coulisse et dont nous ne saisissons que des bribes. Parce qu’il l’aimante ou la saisit dans ses linéaments profonds, le roman en cours d’écriture finit par contaminer la réalité (observée, vécue, transposée ou réinventée) au point de l’anticiper.

— Le statut indécidable de la narratrice : assurément plus clairvoyante et observatrice que son entourage (au prix d’un léger complexe de supériorité), Fleur Talbot est-elle reliable ou unreliable ?

— La manière irrésistible dont, chez Spark, les événements dramatiques se colorent de comédie, voire de burlesque (cf. une autre de ses grandes réussites, Demoiselles aux moyens modestes).

— Une épatante galerie de personnages : outre la cohorte de débiles déjà cités, « meilleures amies » dont on ne se méfie jamais assez, écrivaillons frustrés, logeurs désagréables, secrétaires acariâtres, vieilles toquées (ou qui font semblant de l’être).

— Enfin, à l’arrière-plan, l’ambiance prégnante du Londres de l’après-guerre, les logements sinistres, les fins de mois difficiles, les restes d’une société de classes exténuée.

Penguinophilie

Foire du livre de Francfort

Lectures expresses

Hampton Charles [Roy Peter Martin], Miss Seeton au service de Sa Majesté (Miss Seeton, by Apointment, 1990). Traduit de l’anglais par Katia Holmes. 10/18, « Grands Détectives », 1999.

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.

Professeur de dessin à la retraite, Emily D. Seeton est une excentrique de province que son entourage prend pour une aimable toquée. La police lui alloue une petite rémunération mais sa collaboration à Scotland Yard est tout involontaire. D’une part, elle a la manie de griffonner sans y penser des croquis sur des feuilles volantes. Or, ces dessins transposent de façon sibylline des personnes ou des situations qu’elle a observées sans y prêter d’attention particulière. Correctement interprétés, ils aident l’inspecteur Delphick à résoudre les affaires criminelles dont il a la charge. D’autre part, Miss Seeton, équipée d’un parapluie redoutable, a le don de se placer dans des situations impossibles et de dénouer malgré elle les intrigues par son comportement erratique, motivé à son sens par un strict respect des convenances mais aberrant aux yeux d’autrui. Sa candeur désarmante fait qu’elle ne comprend pas toujours ce qui se passe autour d’elle.

Miss Seeton au service de Sa Majesté se déroule à l’époque du swinging London (avec, au passage, une allusion à l’affaire des Cinq de Cambridge). Une vendeuse de grand magasin remporte un concours de mannequinat organisé par un magazine de mode. Elle aura l’honneur d’être photographiée par Cédric Benbow (photographe de la gentry inspiré de Cecil Beaton) dans le cadre prestigieux d’un manoir de province, vêtue des plus beaux atours et parée de bijoux hors de prix prêtés par des collectionneurs. Pour arrondir ses fins de mois, notre vendeuse avait posé pour des photos osées. Un cambrioleur la fait chanter pour en faire sa complice afin de dérober les précieux bijoux. L’intrigue entrecroise habilement les parcours de nombreux personnages, reliés à leur insu les uns aux autres. Le tout, appuyé sur l’observation amusée des mœurs anglaises, baigne dans une ambiance joyeusement loufoque. Une parfaite lecture estivale.

Lectures expresses

Dorothy Whipple, High Wages (1930). Rééd. Persephone Books, 2009.

Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

L’évolution du commerce de détail et l’essor des grands magasins, la naissance du consumérisme, consécutifs à la Révolution industrielle, ont inspiré de nombreux romans à partir d’Au bonheur des dames. Au passage, ces fictions ont engendré un nouveau type populaire, celui de la shop girl. High Wages s’inscrit dans ce courant *. Situé de part et d’autre de la Première Guerre mondiale dans une petite ville du Lancashire, le roman narre l’ascension d’une jeune vendeuse employée d’un magasin de confection à l’ancienne, qui conquiert son indépendance et finit par ouvrir sa propre boutique. Au contraire de son affreux couple de patrons exploiteurs, Jane Carter est douée de flair commercial. Elle surveille les innovations de la concurrence et observe avec attention le comportement de la clientèle. C’est ainsi qu’elle pressent l’essor inéluctable du prêt-à-porter, qui assurera le succès de sa petite entreprise.

Dorothy Whipple fait preuve d’un sens du typage psychologique et social des personnages hérité de Jane Austen, avec, comme chez sa devancière, une grande attention portée à leurs idiosyncrasies langagières (à la Austen également, une grande scène de bal qui tourne au désastre). Son don d’observation fait mouche dans la peinture amusée des mœurs cancanières de province, la description de la société de classes anglaise et des transformations engendrées par la Première Guerre. Le tout d’autant mieux venu qu’au contraire d’autres romanciers contemporains soucieux du sort des classes laborieuses (tels que H.G. Wells), Whipple s’abstient de tout prêche social. La peinture du monde du commerce de confection, nourrie de nombreux détails matériels, est particulièrement réussie et fait tout l’intérêt du livre. A contrario, la part croissante et plus convenue de romance, non exempte d’une pointe de mélodrame, atténue la portée de son dernier quart.

En raison de sa construction par séquences, avec circulation des points de vue narratifs, et de l’abondance des dialogues, on lit High Wages comme on visionnerait une série télévisée anglaise. Et l’on se dit qu’aurait-elle été active de nos jours, Dorothy Whipple aurait probablement écrit directement pour le petit écran. Cette impression vient renforcer une hypothèse : un certain type de littérature middlebrow de bonne tenue, qui fit les bestsellers d’autrefois, se vend beaucoup moins en librairies aujourd’hui parce que son public, qui n’a rien perdu de son appétit pour ce genre de fictions, préfère désormais les consommer sous forme de séries télé.

* Signe que le sujet était dans l’air du temps, deux autres romancières à succès, Jane Oliver et Ann Stafford, publièrent à la même époque un désopilant roman par lettres situé dans un grand magasin londonien, Business as Usual.

Lectures expresses

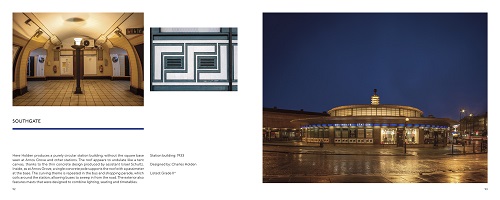

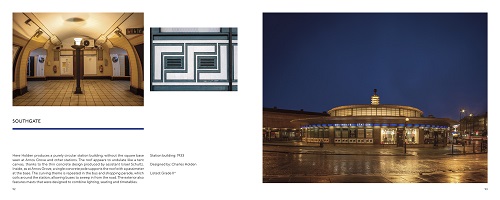

Joshua Abbott et Philip Butler, London Tube Stations 1924-1961. Fuel, 2023.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Au milieu des années 1920, le métro londonien connaît une phase d’expansion, marquée par le prolongement de lignes existantes en direction des banlieues et l’ouverture de nouvelles lignes. Frank Pick, directeur général des transports londoniens, lance un ambitieux programme architectural pour la rénovation des gares existantes et la construction de nouvelles stations. La réalisation en est confiée à l’architecte Charles Holden. Celui-ci va concevoir un remarquable ensemble de stations de style moderniste, ainsi que le nouveau siège social de l’UERL (Underground Electric Railways Company). Un souci de cohérence guide l’action de Pick et Holden. Il s’agit de concilier le style et la fonction tout en donnant une identité moderne et forte au métro londonien *. Les nouvelles stations, construites en briques, souvent coiffées d’une tour jouant comme un signal, se repèrent aisément dans l’espace urbain. Dans un pays que son insularité avait isolé des courants architecturaux contemporains, ce projet exemplaire ouvrira la voie au modernisme, ainsi qu’en témoignera par la suite la construction de nouveaux quartiers résidentiels dans la banlieue de Londres **.

London Tube Stations répertorie, ligne par ligne, les gares ayant survécu à cette période novatrice et les exemples ultérieurs influencés par elle. Toutes les stations clés sont présentées sur une double page, où les textes informés et précis de l’historien Joshua Abbott jouxtent les belles photographies de Philip Butler. Une introduction générale présente le contexte historique du projet, tandis qu’un dernier chapitre dresse la liste des stations démolies.

Ajoutons que le livre est une belle réalisation éditoriale : reliure cartonnée, format à l’italienne, mise en page et typographie élégantes dans leur clarté.

* À la même époque, Harry Beck conçoit un nouveau plan du métro londonien qui fera date dans l’histoire du design graphique. Cette histoire est racontée dans le livre passionnant de Ken Garland, Mr Beck’s Underground Map (Capital Transport Publishing, 1994).

** Sur ce sujet, voir l’excellent guide de Joshua Abbott, A Guide to Modernism in MetroLand (Unbound, 2020).

Lectures expresses

Arnold Bennett, le Grand Hôtel Babylon (The Grand Babylon Hotel, 1902). Traduit de l’anglais par Lise Capitan. Les Moutons électriques, 2014. Rééd. 10/18, 2020.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

Le roman d’Arnold Bennett prend place dans un vaste hôtel de luxe londonien (inspiré du Savoy), fréquenté par une clientèle select et fortunée, qui y trouve confort capitonné, service stylé et discrétion. Bien entendu, son dédale infini de corridors (incluant un passage secret) abrite un nœud d’intrigues internationales, comme ne va pas tarder à le découvrir son nouveau propriétaire, millionnaire américain ayant acquis le palace sur un coup de tête pour satisfaire un caprice de sa fille (c’est la grande scène d’ouverture du livre et elle est délectable).

Mêlant mystère, satire sociale, romance et comédie loufoque, Bennett use de l’hôtel à la fois comme d’un décor, dont il exploite fort bien les ressources, et d’un théâtre, propice à l’observation de sa population mélangée : clientèle et personnel, contraste entre les mœurs anglaises et américaines. Sa verve narrative imprime un allant et un humour joyeux à une intrigue fertile en rebondissements : kidnapping et séquestration, assassinat, tentative d’empoisonnement, identités d’emprunt, poursuite sur les eaux de la Tamise. Le roman nous rend enfin témoins d’un changement d’ère au tournant du XXe siècle. Les vieilles fortunes aristocratiques européennes cèdent le pas aux millionnaires du nouveau monde, ayant édifié leur richesse à coups de chemins de fer et de boursicotage. Les courses-poursuites se font encore en voitures à chevaux (« Cocher, suivez cette calèche ! ») mais la vitesse nouvelle des moyens de transport permet d’embarquer au débotté dans un paquebot pour rejoindre d’un bond Ostende.

Entrées et sortie

Richard Monckton Milnes – lord Houghton – vécut de ses rentes, siégea comme parlementaire – en s’intéressant en particulier aux questions de copyright et à la situation des maisons de correction pour mineurs –, présida la Royal Statistical Society. Il publia des vers semble-t-il oubliables mais prisés de son vivant, s’adonna au mécénat littéraire, soutint la cause des femmes, courtisa en vain Florence Nightingale, fréquenta assidument les lieux en vue de la bonne société victorienne entre l’Angleterre, l’Italie et la France, collectionna les livres licencieux et éleva le commérage au rang des beaux-arts.

L’occupation principale de sa vie fut d’observer les autres et de faire des commentaires sur eux sans aucun égard ; il voyait l’histoire sous un angle personnel et anecdotique, comme un sommaire de biographies individuelles, il avait un bon mot pour chacun, goût et curiosité pour tout. D’ailleurs, comme tous ceux qui ont beaucoup de rapports avec les hommes, il se faisait bien peu d’illusions sur eux, et sous le masque du dilettante, il cachait un certain sens de la vanité de toute chose et une bonne dose de pessimisme, sans pourtant exagérer même en cela […]

Il fit de son mieux pour jouir de la vie et pour en faire jouir les autres ; il fut un gourmet héroïque qui, prévenu par sa goutte, pronostiqua par un jeu de mots : « My exit will be the result of too many entrées. »

Mario Praz, « Sauvetage d’un dilettante »,

dans le Pacte avec le serpent, vol. 2

(Il Patto col serpente, 1972).

Traduit de l’italien par Constance Thompson Pasquali.

Christian Bourgois, 1990.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série. Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années. Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.