Penguinophilie

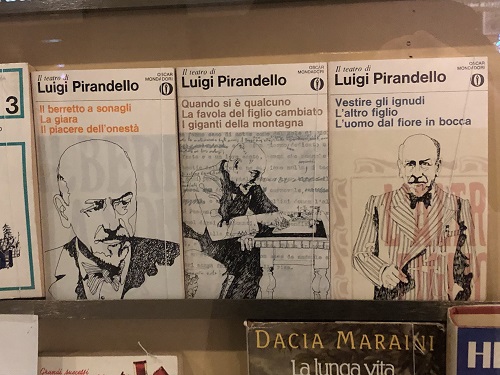

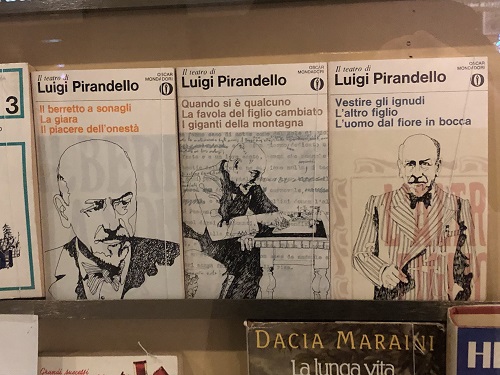

Florence, vitrine de la librairie d’occasion Giorni

Influence sensible de l’esthétique Penguin sur cette édition de poche du théâtre de Pirandello publiée par Mondadori. On reconnaît la grille de maquette conçue par Romek Marber à l’orée des années 1960, la police de caractères Univers (ou police voisine). Et l’idée de décliner le portrait de l’auteur rappelle certaines séries de couvertures crées par Derek Birdsall. Du beau travail, en tout cas.

La fiction et son double

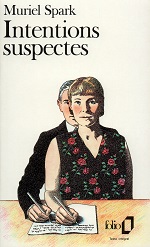

Muriel Spark, Intentions suspectes (Loitering with Intent, 1981). Traduit de l’anglais par Alain Delahaye. Fayard, 1983. Rééd. Gallimard, « Folio », 1989, et Robert Laffont, « Pavillons poche », 2025.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Fleur Talbot achève l’écriture de son premier roman. Pour assurer sa subsistance, elle accepte un emploi de secrétaire à l’Autobiographical Association. Ce club improbable, dirigé par Sir Quentin Oliver, réunit divers spécimens fatigués de la bonne société : excentriques, pompeux imbéciles, ratés et demi-gâteux, que le snob et manipulateur Sir Quentin a convaincu de l’intérêt d’écrire leurs mémoires, en leur recommandant de ne pas hésiter à broder pour leur donner de l’intérêt. Fleur soupçonne assez vite l’association de dissimuler une officine de chantage. Les événements suspects se multiplient, propres à illustrer le fait que si l’art imite la nature, la nature imite aussi bien l’art – en l’occurrence le roman que Fleur est en train d’écrire, et dont le manuscrit lui est bientôt volé.

Plusieurs éléments, parfaitement fondus dans la narration, concourent à créer un univers romanesque riche, aux couches indissociables.

— Les réflexions de Fleur sur son travail de romancière et la finesse avec laquelle est suggéré combien sont poreuses et ambivalentes les frontières entre réalité et fiction, dans un climat de complot obscur dont les fils se tirent en coulisse et dont nous ne saisissons que des bribes. Parce qu’il l’aimante ou la saisit dans ses linéaments profonds, le roman en cours d’écriture finit par contaminer la réalité (observée, vécue, transposée ou réinventée) au point de l’anticiper.

— Le statut indécidable de la narratrice : assurément plus clairvoyante et observatrice que son entourage (au prix d’un léger complexe de supériorité), Fleur Talbot est-elle reliable ou unreliable ?

— La manière irrésistible dont, chez Spark, les événements dramatiques se colorent de comédie, voire de burlesque (cf. une autre de ses grandes réussites, Demoiselles aux moyens modestes).

— Une épatante galerie de personnages : outre la cohorte de débiles déjà cités, « meilleures amies » dont on ne se méfie jamais assez, écrivaillons frustrés, logeurs désagréables, secrétaires acariâtres, vieilles toquées (ou qui font semblant de l’être).

— Enfin, à l’arrière-plan, l’ambiance prégnante du Londres de l’après-guerre, les logements sinistres, les fins de mois difficiles, les restes d’une société de classes exténuée.

Penguinophilie

Foire du livre de Francfort

Coquilles

Naples, lundi 7 mars [1932]

[…] De là à Monteoliveto et à la poste où j’ai trouvé le jeu complet des 1res épreuves de Technique en deux paquets. Je les ai lues une première fois : coquilles prodigieuses, — bas pour bons, Eratratique (?) pour Stratégie et 200 choses de ce calibre-là. Et puis j’ai vu que M. E. Boudot-Lamotte n’a pas toujours tenu compte de, ou compris, ou retenu, mes recommandations : je vois des chapitres que j’avais rejetés, et je n’en vois pas d’autres que j’avais pourtant inscrits sur la liste qui lui a servi à rassembler tous les chapitres épars dans les revues. Il faudra que je remette ordre à cela. Mais je suis certain que ce livre-là sera aussi plein de coquilles que les autres imprimés à la NRF ; je me demande pourquoi ? Stols et Alberts m’ont beaucoup mieux imprimé, et Levi, et F. Paillart à présent, ne m’ont pas saboté ce que j’ai donné à Commerce. Le plus étonnant est que plusieurs des choses ainsi sabotées par les typos de Gaston Gallimard ont été imprimées d’après les impressions de Levi. Cela m’a fait relire avec plaisir ma « Lettre aux imprimeurs » que j’ai fait placer à la fin de Technique ; il n’y a pas un mot à y changer, et je n’en regrette pas un mot, et elle me venge par avance de toutes les fautes commises par ces Messieurs dans ces épreuves. Penser qu’ils ont imprimé « quatreS » d’après un texte imprimé ! […] En somme il faut nous résigner à être aussi mal imprimés que les auteurs antérieurs à l’imprimerie étaient copiés.

Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.

Sur Larbaud et les coquilles, voir aussi « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».

Lectures expresses

Pierre Belfond, Scènes de la vie d’un éditeur. Fayard 2006.

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

En vingt-cinq ans d’activité, Pierre et Cora Belfond ont édifié un catalogue aussi varié qu’équilibré, où l’édition de bestsellers américains dont ils furent les pionniers en France avec Robert Laffont (The Love Machine, Les oiseaux se cachent pour mourir) permettait de maintenir la maison à flot en finançant les secteurs peu ou non rentables qui leur tenaient à cœur : la poésie et le roman français, la littérature étrangère, les livres sur la musique et sur l’art, deux de leurs grandes passions. L’entrée en Bourse de la maison, dans les années 1980, lui apporta sur le moment le ballon d’oxygène dont elle avait besoin, mais signa à terme la fin de son indépendance et son absorption par les éditions Masson. Une page de l’histoire de l’édition se tournait, avec l’entrée en scène des gestionnaires.

Si tous les chapitres de ce gros volume ne sont pas d’un égal intérêt, l’ensemble se recommande par sa franchise et son allant. Doté d’un sens du portrait et d’un bon talent de conteur, Belfond raconte avec un enthousiasme égal ses réussites et ses échecs, les paris improbables remportés contre toute attente, les occasions manquées, les coups durs et les rétablissements acrobatiques. La conclusion qu’on en tire – comme à la lecture de tant d’autres mémoires d’éditeurs – est que le commerce des livres est le plus imprévisible qui soit.

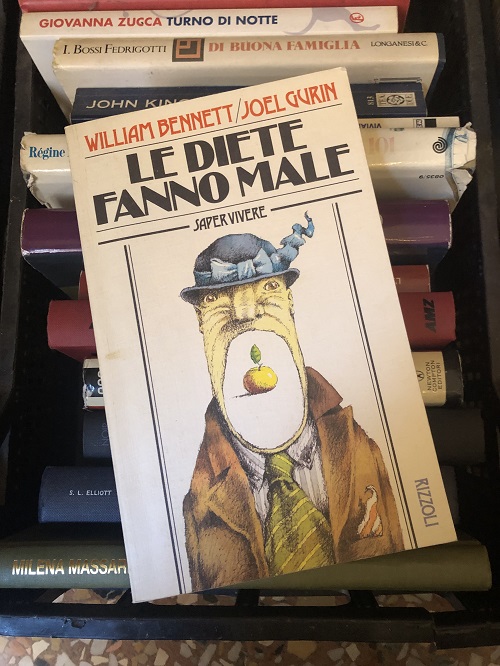

Les régimes sont mauvais

À l’heure des résolutions de début d’année, un bon conseil opportunément surgi d’une boîte de bouquiniste à Bologne.

Lectures expresses

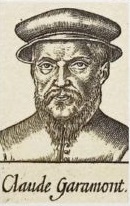

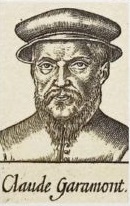

Rémy Jimenes, Claude Garamont typographe de l’humanisme. Éditions des Cendres, 2022.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

On mesure ainsi que la typographie n’est pas qu’affaire de technique et de savoir-faire. L’adoption de nouvelles polices de caractères fut un enjeu culturel et politique, et l’un des instruments de diffusion de la culture humaniste à la Renaissance.

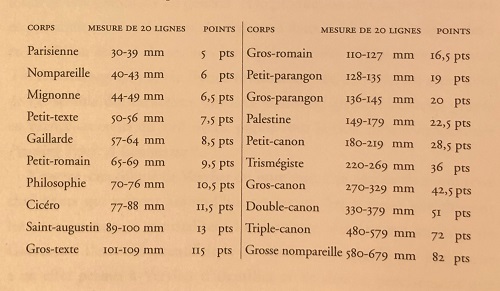

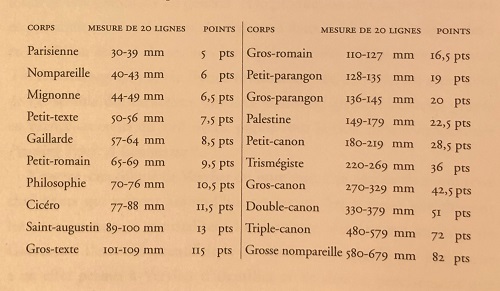

À la Renaissance, les corps de caractères sont désignés par des expressions imagées, charmantes mais peu précises. C’est au XVIIIe siècle qu’on inventera une unité de mesure, le point typographique.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.