Cinémanie

Petite annonce non datée reproduite dans 70bis entrée des artistes de Patrick Modiano et Christian Mazzalai (Gallimard), évocation des générations de musiciens, d’artistes et d’écrivains de France et d’ailleurs qui se sont succédé dans les ateliers du 70bis de la rue Notre-Dame-des-Champs, au temps de l’âge d’or de Montparnasse. Les banquets de vedettes et le fier insigne des Cinémaniaques font envie.

Snobissimo

En avril 1911, Valery Larbaud est à Pau pour rencontrer Francis Jammes et Saintleger Leger (Alexis Leger, qui ne signe pas encore Saint-John Perse). Il loge à l’Hôtel de la Poste.

Je fais des économies : c’est un hôtel de quatrième ordre ; mais la directrice, le personnel et les clients s’entendent pour se comporter comme s’ils vivaient dans un grand Majestic Palace Hoflieferant Kaiserliesches de tous les tonnerres. J’aime assez ce snobisme-là.

Lettre à Léon-Paul Fargue du 5 avril 1911.

Un avant-goût des observations d’hôtel qui feront la matière de 200 chambres, 200 salles de bains (1926 ; repris dans Jaune bleu blanc, 1927).

Hérédité

Une hérédité plus heureuse que celle des Rougon-Macquart. Émile Zola était féru de photographie. Sa fille Denise Le Blond-Zola (1889-1942) devint l’une des premières conceptrices de génériques de films. Ci-dessus son superbe titre en flammes de Nana (Jean Renoir, 1925), adapté du roman de son père. Pour le voir animé, c’est ici.

On doit cette information à l’article d’Alexandre Vuillaume-Tylski sur les pionniers du générique, dans le dossier « Génériques : seuils filmiques » de la revue Positif (n° 777, novembre 2025).

Coquilles

Naples, lundi 7 mars [1932]

[…] De là à Monteoliveto et à la poste où j’ai trouvé le jeu complet des 1res épreuves de Technique en deux paquets. Je les ai lues une première fois : coquilles prodigieuses, — bas pour bons, Eratratique (?) pour Stratégie et 200 choses de ce calibre-là. Et puis j’ai vu que M. E. Boudot-Lamotte n’a pas toujours tenu compte de, ou compris, ou retenu, mes recommandations : je vois des chapitres que j’avais rejetés, et je n’en vois pas d’autres que j’avais pourtant inscrits sur la liste qui lui a servi à rassembler tous les chapitres épars dans les revues. Il faudra que je remette ordre à cela. Mais je suis certain que ce livre-là sera aussi plein de coquilles que les autres imprimés à la NRF ; je me demande pourquoi ? Stols et Alberts m’ont beaucoup mieux imprimé, et Levi, et F. Paillart à présent, ne m’ont pas saboté ce que j’ai donné à Commerce. Le plus étonnant est que plusieurs des choses ainsi sabotées par les typos de Gaston Gallimard ont été imprimées d’après les impressions de Levi. Cela m’a fait relire avec plaisir ma « Lettre aux imprimeurs » que j’ai fait placer à la fin de Technique ; il n’y a pas un mot à y changer, et je n’en regrette pas un mot, et elle me venge par avance de toutes les fautes commises par ces Messieurs dans ces épreuves. Penser qu’ils ont imprimé « quatreS » d’après un texte imprimé ! […] En somme il faut nous résigner à être aussi mal imprimés que les auteurs antérieurs à l’imprimerie étaient copiés.

Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.

Sur Larbaud et les coquilles, voir aussi « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».

Tuer le cochon

« Tuer le cochon » […] J’y vois encore un exemple et un précepte applicable au métier d’écrivain : éviter la grandiloquence, maintenir l’expression en deçà de l’émotion ressentie et qu’il s’agit de communiquer. En marge d’un brouillon, « tuer le cochon » signifiera : « À récrire en baissant le ton. »

Valery Larbaud, « Tuer le cochon »,

section « l’Art et le métier »

de Sous l’invocation de saint Jérôme, Gallimard, 1946.

*

Naples, dimanche 28 février [1932].

Beaucoup travaillé en pensée, ces jours-ci, à l’Amour et la monarchie ; idées et paroles viennent avec une abondance extraordinaire ; il faudra filtrer beaucoup, et tuer le cochon plus d’une fois, – tuer beaucoup de cochons !

Valery Larbaud, Journal. Gallimard, éd. définitive, 2009.

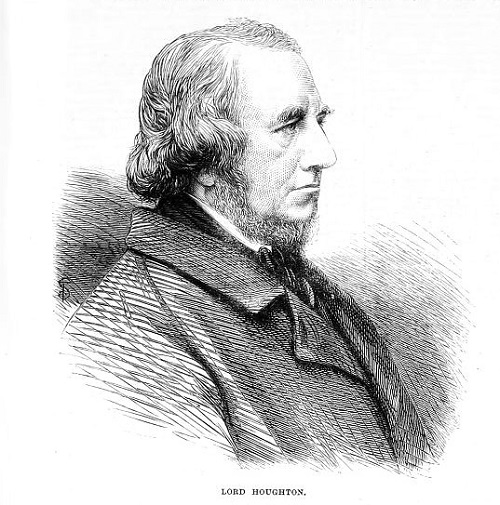

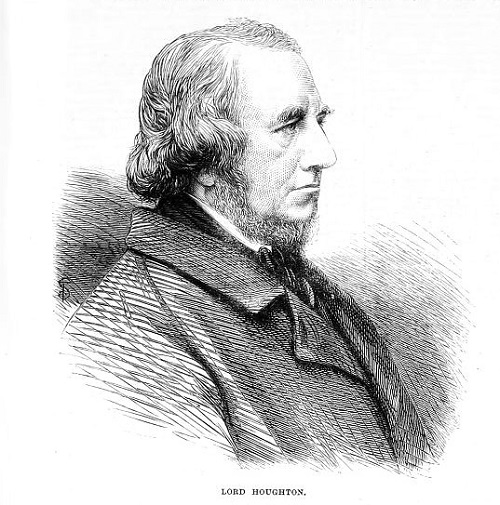

Entrées et sortie

Richard Monckton Milnes – lord Houghton – vécut de ses rentes, siégea comme parlementaire – en s’intéressant en particulier aux questions de copyright et à la situation des maisons de correction pour mineurs –, présida la Royal Statistical Society. Il publia des vers semble-t-il oubliables mais prisés de son vivant, s’adonna au mécénat littéraire, soutint la cause des femmes, courtisa en vain Florence Nightingale, fréquenta assidument les lieux en vue de la bonne société victorienne entre l’Angleterre, l’Italie et la France, collectionna les livres licencieux et éleva le commérage au rang des beaux-arts.

L’occupation principale de sa vie fut d’observer les autres et de faire des commentaires sur eux sans aucun égard ; il voyait l’histoire sous un angle personnel et anecdotique, comme un sommaire de biographies individuelles, il avait un bon mot pour chacun, goût et curiosité pour tout. D’ailleurs, comme tous ceux qui ont beaucoup de rapports avec les hommes, il se faisait bien peu d’illusions sur eux, et sous le masque du dilettante, il cachait un certain sens de la vanité de toute chose et une bonne dose de pessimisme, sans pourtant exagérer même en cela […]

Il fit de son mieux pour jouir de la vie et pour en faire jouir les autres ; il fut un gourmet héroïque qui, prévenu par sa goutte, pronostiqua par un jeu de mots : « My exit will be the result of too many entrées. »

Mario Praz, « Sauvetage d’un dilettante »,

dans le Pacte avec le serpent, vol. 2

(Il Patto col serpente, 1972).

Traduit de l’italien par Constance Thompson Pasquali.

Christian Bourgois, 1990.

L’art de la chute (2)

Comme peintre, [Dante Gabriel Rossetti] ne fut certes pas un innovateur […]. Ses premières idoles avaient été Van Eyck et Memling, mais ce précieux réalisme était insurmontable et certains efforts des Préraphaélites pour reproduire le vrai à la perfection produisaient parfois des effets tragi-comiques : tel Millais qui, pour représenter Ophélie noyée, plaça son modèle, miss Sidal, dans la baignoire, pour rendre plus naturel l’effet des vêtements dans l’eau. L’eau était maintenue à la même température par des lampes sous la baignoire, mais une fois, alors que le tableau était presque terminé, les lampes s’éteignirent à l’insu de l’artiste absorbé dans son travail ; la pauvre miss Sidal resta dans l’eau jusqu’à l’engourdissement, mais ne se plaignit pas, elle contracta seulement un rhume terrible qui probablement lui fut fatal. Aujourd’hui, l’art ne requiert d’autres victimes que le public.

Mario Praz, le Pacte avec le serpent, vol. 1

(Il Patto col serpente, 1972).

Traduit de l’italien par Constance Thompson Pasquali.

Christian Bourgois, 1989.