Bruxelles

Même pour qui n’a guère la tête philosophique, la lecture de Kojève agit comme une excitante caféine intellectuelle : discours devenu rare de qui pense par concepts, langue dense mais dépourvue de jargon, agilité dialectique redoutable (qui faisait de lui, paraît-il, la terreur des délégations anglaises dans les négociations internationales), pimentée d’un humour à froid souvent jubilatoire : on songe par exemple à tel excursus sur la conscience de soi du somnambule dans Esquisse d’une histoire raisonnée de la philosophie païenne, ou encore à son article fameux sur «les romans de la sagesse » de Queneau où, de son propre aveu, il se parodie lui-même ; sans oublier les provocations pince-sans-rire dont ce personnage secret et volontiers paradoxal était coutumier : « Je suis la conscience de Staline », « Je suis un dieu vivant », etc.

Dans les Peintures concrètes de Kandinsky (La Lettre volée, 2001), Kojève parvenait à la conclusion que la peinture figurative est en réalité abstraite, tandis que celle tenue pour abstraite de Kandinsky est, elle, bel et bien concrète. Dans le Concept, le Temps et le Discours, il s’emploie notamment à repenser à nouveaux frais le rapport des notions et des choses. Le bon sens enseigne que les choses sont concrètes et les notions abstraites ; mais à y regarder de près, est-ce bien certain ? Au terme d’un développement étourdissant, Kojève n’est pas loin de nous convaincre que c’est le contraire qui est vrai, que ce sont les choses qui sont abstraites, et les notions, concrètes. Leur différence (car tout de même, il y en a une), il faut donc la chercher ailleurs, et Kojève va la trouver dans leur rapport respectif au hic et nunc, à l’ici et au maintenant. Le voici donc qui s’élance. Et c’est assez drôle.

Prenons (« par la pensée ») un éléphant vivant et essayons de l’introduire dans l’ici et le maintenant (dans le hic et nunc), par exemple dans la pièce du septième étage où j’écris en ce moment ou dans la pièce où vous êtes en train de lire ces lignes. Nous constatons que c’est pratiquement impossible. Mais s’il s’agissait d’introduire le même éléphant ailleurs, dans une cage appropriée du jardin zoologique par exemple, il serait fort possible et relativement facile de le faire, même maintenant. D’ailleurs, il serait possible, sinon facile, de l’introduire ici, mais seulement plus tard, lorsqu’on aurait par exemple renforcé le plancher ou élargi la porte ou fait venir, s’il y a lieu, une grue mécanique suffisamment haute et puissante pour le faire entrer par la fenêtre. Mais une fois introduit dans une pièce d’habitation humaine, l’éléphant vivant serait relativement encombrant : je n’aurais plus pu y écrire et vous n’auriez pas pu y lire. Par contre, il suffit de transformer un Éléphant vivant en une notion éléphant (même si cette notion est particularisée jusqu’à devenir la notion cet-éléphant-ci), pour que les difficultés et l’encombrement susmentionnés disparaissent comme par enchantement. En effet, je viens d’introduire la notion éléphant dans cette pièce (et même en plusieurs exemplaires) sans nul effort appréciable de ma part et j’ai pu loger dans une surface d’environ 25 sur 5 millimètres un éléphant notionnel qui, certes, « existe » tout autant qu’un Éléphant vivant, mais qui n’« existe » que dans le mode du morphème typographique éléphant et du sens éléphant que nous avons, vous et moi, « dans nos têtes ».

Pour faire perdre à Napoléon une bataille, en 1806 et près de la ville d’Iéna, on a dû déplacer et mettre en ligne des milliers d’hommes et projeter dans l’air des masses considérables de divers métaux. Et on a néanmoins échoué. Mais transformons Napoléon en notion napoléon et livrons-le à un historien ou à un romancier. Ils arriveront sans nul doute, s’ils le veulent, à faire perdre au napoléon notionnel cette même bataille d’Iéna que le Napoléon vivant a gagné en 1806. Certes, le romancier devra faire un effort d’imagination et l’historien devra soutenir l’assaut de ses collègues ou même du public lettré dans son ensemble. Mais leurs efforts n’auront aucune commune mesure avec ceux qu’ont dû faire en 1806 à Iéna les adversaires du Napoléon vivant, sans pour autant réussir.

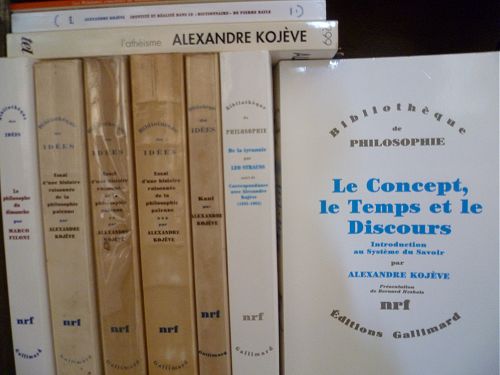

Le Concept, le Temps et le Discours.

Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1990.

« Pour faire perdre à Napoléon une bataille, en 1806 et près de la ville d’Iéna, on a dû déplacer et mettre en ligne des milliers d’hommes et projeter dans l’air des masses considérables de divers métaux. Et on a néanmoins échoué » : ça pourrait sortir d’une chronique de Manchette !

Sur la vie, l’œuvre et le parcours étonnant de Kojève, depuis la Russie d’avant la Révolution jusqu’au rôle d’éminence grise de la diplomatie économique française, on lira avec intérêt le Philosophe du dimanche de Marco Filoni (Gallimard, Bibliothèque des idées, 2011), ainsi qu’Hommage à Alexandre Kojève. Actes de la Journée A. Kojève du 28 janvier 2003 (Bibliothèque nationale de France, 2007), disponible uniquement en édition numérique, qu’on peut télécharger ici. J’ai calé il y a quelques années dans la biographie de Dominique Auffret (Alexandre Kojève. La Philosophie, l’État, la fin de l’Histoire, Grasset, 1990, rééd. Livre de poche, 2002), très bien documentée mais d’un style souvent amphigourique.

SENTENCE

L’hiver tord les barreaux de laine

Le jour enfonce des épingles dans le cœurBloc de la serrure, foudre des clés

Porte dérobée dans le ventre

Sac sur le pliant, capuchon bas

Honte de la laideur de la chambre

Tiédeur du feu, lenteur de midi

Sourire à reculons sous le miroir des lustres

Et la targette repliée, et le souffle

Des courts baisers maladroitsLe plein soleil d’un torse transparent

L’orgueil des mers égéennes

Et le moulin le poivre l’épice la semenceL’heure tourne. L’hiver étrangle

Le minuscule avion qui a perdu la mer.Luc Dellisse, Ciel ouvert.

Le Cormier, 2012

Par tempérament autant que par nécessité pécuniaire qui le voua longtemps aux travaux de journalisme, Thomas De Quincey écrivit sur tous les sujets imaginables : des sociétés secrètes à la toilette de la dame hébraïque, de la révolte des Tartares à la casuistique des repas romains. Sa culture classique et son érudition étaient considérables, sa mémoire presque effrayante. Au début des Césars, il en appelle à l’indulgence du lecteur, ayant dû composer son ouvrage de tête, loin de toute bibliothèque et sans aucun livre de référence à portée de main — ce dont personne en vérité ne se serait douté s’il avait omis de le signaler. Une scène emblématique, c’est celle, fort drôle, qui ouvre Sortilège et Astrologie. De Quincey raconte comment, s’étant vu réclamer de la copie à brève échéance, il part à la pêche au sujet. Le mot doit s’entendre littéralement, notre auteur conservant ses manuscrits en vrac dans une baignoire débordant de papiers. L’opération donne lieu à un cérémonial quelque peu parodique, narré avec force détails. En présence de trois jeunes femmes de la maisonnée élues au rang d’arbitre afin de garantir, comme au loto, l’honnêteté du procédé, on charge un jeune homme, symbole de candeur, de plonger la main dans la baignoire… d’où il retire des notes anciennes sur l’astrologie. Et De Quincey de se lancer aussitôt sur le sujet.

Autant dire qu’à l’instar de Charles Lamb ou de Chesterton, on s’ennuie rarement en sa compagnie. Peu importe à la limite ce dont nous entretiennent ces auteurs1. Ce qui enchante chez eux, c’est le mouvement de la pensée, qu’on a plaisir à suivre en ses détours, ses paradoxes fertiles. Le début de la Malle-Poste anglaise est à cet égard typique de la manière de De Quincey, de son mélange de romantisme et d’ironie, de son penchant pour la phrase sinueuse et ramifiée, se développant comme par excroissances successives, de son goût de la digression intempestive poussée jusqu’à la ratiocination (deux notes de bas de page dès les deux premières phrases). On y retrouve aussi son talent à faire lever des images qui ont la puissance de visions (l’ivresse de la vitesse, le feu tremblant des lanternes trouant les ténèbres des routes solitaires), talent que la suite du texte confirmera amplement s’il en était besoin. On est enfin touché de l’enthousiasme de ce témoin de première main assistant en direct à la naissance de la poste — service public cher à notre cœur et que depuis trente ans les pouvoirs publics s’acharnent à démanteler, avec le succès qu’on sait.

1 Charles Lamb, Essais d’Elia (Le Promeneur, 1998). Gilbert Keith Chesterton, le Défenseur, (Egloff, 1945), le Paradoxe ambulant (Actes Sud, 2004), etc.

Quelque vingt ans (ou plus) avant que je n’obtinsse mes diplômes à Oxford, Mr. Palmer, en ce temps député de Bath, avait accompli deux choses fort difficiles à faire sur notre petite planète terrestre, encore que les excentriques habitants des comètes les prisent peut-être fort peu : il avait inventé les malles-postes et épousé la fille1 d’un duc. Par quoi il fut deux fois plus grand que Galilée, lequel inventa sans doute (ou, ce qui est la même chose2, découvrit) les satellites de Jupiter, qui viennent tout de suite après les malles-postes pour les deux qualités capitales de la vitesse et de la ponctualité, mais n’épousa point la fille d’un duc.

Ces malles-postes, telles que les organisa Mr. Palmer, ont droit de ma part à une notice circonstanciée, étant donné la part si grande qui fut la leur dans le développement anarchique de mes rêves. Si elles jouèrent ce rôle, ce fut premièrement par leur vélocité sans précédent à cette époque — elles révélèrent les premières la splendeur de la vitesse — ; secondement, par les effets grandioses produits par leurs lanternes conjointement aux ténèbres des routes solitaires ; troisièmement, par la beauté et la puissance animales dont faisait si souvent preuve la catégorie de chevaux choisis pour ce service postal ; quatrièmement, par la présence consciente d’un cerveau central qui, au milieu de vastes distances3 — de tempêtes, de ténèbres, de périls —, surmontait tous les obstacles pour aboutir à un ferme système coopératif de portée nationale. J’avais le sentiment que le service postal parlait par la voix de quelque puissant orchestre où mille instruments, tous ignorants les uns des autres et de ce fait en danger de désaccord, dociles cependant comme des esclaves au suprême bâton de quelque grand chef, concouraient à une harmonie aussi parfaite que celle du cœur, du cerveau et des poumons dans un organisme sain.

1 Lady Madeline Gordon.

2 La même chose. Ainsi, dans le calendrier des fêtes de l’Église, la découverte de la Vraie Croix (par Hélène, mère de Constantin) est consignée (et cela, pourrait-on croire, avec une intention de sarcasme conscient) comme l’Invention de la Croix.

3 Vastes distances. C’était un fait bien connu des voyageurs de malle-poste que deux malles-postes, allant en sens inverse et partant à la même minute de deux points distants de six cents milles, se rencontraient presque toujours sur un certain point qui partageait exactement la distance totale.

P.-S. Dernière minute. Christophe Van Rossom, fin connaisseur de notre auteur, prononcera demain une conférence sur De Quincey aux Midis de la poésie, en remplacement du conférencier prévu. C’est à 12 h 40 à Bruxelles, dans le petit auditorium des Musées royaux des Beaux-Arts. Si vous êtes dans les parages, vous ne perdrez pas votre temps en allant l’écouter.

Je viens de découvrir qu’on peut visionner sur le site de l’INA la « lettre d’un cinéaste » réalisée par Raoul Ruiz pour Cinéma, Cinémas (et malheureusement non reprise dans le coffret anthologique de quatre DVD consacré à cette épatante émission). Elle s’intitule de très borgésienne manière le Retour d’un amateur de bibliothèques. Un clic et vous y êtes (et l’on est ému d’entendre la voix de Michel Boujut en préambule).

À la fin de 1982, Ruiz retourne au Chili pour la première fois depuis son départ en 1974, après le coup d’État de Pinochet. N’importe qui d’autre en aurait tiré un couplet convenu sur l’exil et le retour au pays natal. Pas Ruiz évidemment, qui semble même prendre un plaisir moqueur à parodier la forme du reportage autobiographique/travelogue/film d’enquête, narré en voix off et tourné en Super-8 tremblotant. Le Chili qu’il donne à voir est un pays fantôme, à la fois familier et méconnaissable ; et le contexte socio-politique demeure le sous-texte d’un film qui préfère atteindre une vérité documentaire par le détour d’une fiction labyrinthique. S’y mêlent inextricablement des bibliothèques et des enfances parallèles, des chansons populaires, des références apocryphes à la culture maya, des spéculations nées des songes (à moins que ce ne soit le contraire, on ne sait plus). Tout le film s’ordonne autour du motif polysémique de l’absence — c’est-à-dire aussi bien l’oubli du passé et les paramnésies que l’absence des morts, des disparus, des victimes de la dictature. Le narrateur, retrouvant sa bibliothèque1, y constate l’absence d’un livre essentiel à la compréhension du « mystère de la nuit du 10 au septembre 1973 » (soit la nuit du coup d’État). Et la disparition de ce livre à couverture rose explique de manière irréfutable que cette même couleur se soit désormais absentée des paysages chiliens. Lancé à la recherche de son livre perdu, le narrateur va multiplier les rencontres improbables, retrouver des amis fantômes, un ivrogne dont seule tremble la main droite, un professeur ayant inventé une méthode infaillible pour expliquer visuellement le problème de l’inflation, un libraire délirant qui doit lire les sous-titres français de ses propres propos pour pouvoir les énoncer dans sa langue maternelle. Labyrinthes du songe, vertige, fantômes, humour et parodie : le Retour d’un amateur de bibliothèques est, en quatorze minutes, un condensé de poétique ruizienne.

1 Sa troisième, précise-t-il : « Sachez que de l’immense ville laissée par les Mayas je n’ai retenu que l’habitude de me refaire une bibliothèque tous les cinq ans. Plus mes bibliothèques sont nombreuses, plus elles sont égales à elles-mêmes. »

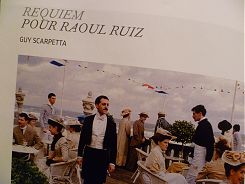

Positif et Raoul Ruiz, c’est une longue histoire. Ado Kyrou et Louis Seguin repèrent Trois Tristes Tigres en 1969 au festival de Locarno. Premier entretien en 1971 (le tout premier dans une revue française), que suivront bien d’autres rencontres et dossiers.

Il plane donc un parfum de mélancolie sur l’ensemble post-mortem que lui consacre la revue dans son numéro de janvier. Guy Scarpetta, qui a fréquemment écrit sur le cinéaste dans ces colonnes (tout récemment, une critique remarquable de Mystères de Lisbonne) ouvre le bal avec un beau texte qui entremêle souvenirs et éléments d’analyse, en esquissant au passage une classification du baroque au cinéma. Suivent des articles d’Alain Masson et de Michel Chion qui donnent du grain à moudre, la transcription d’un entretien radiophonique consacré à Trois Vies et une seule mort, des notes d’intention de Ruiz sur trois films (les Âmes fortes, Ce jour-là, la Recta Provincia), un témoignage du producteur François Margolin, un compte rendu de l’Esprit de l’escalier, autobiographie fictive que Ruiz avait terminée peu avant sa mort et qui vient de paraître chez Fayard.

Enfant, racontait-il, il passait des après-midis entières dans un cinéma chilien où l’on projetait à la suite trois ou quatre films de série B. Il lui arrivait de s’endormir pendant un western, et de se réveiller alors que le film suivant avait commencé, un thriller, ou une histoire de pirates — mais c’étaient les mêmes acteurs… D’où, disait-il, une étrange impression de magie, de métamorphose. Il en avait tiré une maxime qui fonctionnait pour lui comme un principe de création : « S’endormir dans un film et se réveiller dans un autre. »

Mais j’imagine qu’il y avait dans cette anecdote (où je voyais quelque chose comme le mythe d’origine ou la scène primitive de son esthétique) une dimension supplémentaire : la source, peut-être, de son goût pour les ingrédients du cinéma populaire, fût-il le plus kitsch, qu’il est toujours possible de transfigurer, de détourner, à simplement se faire télescoper les codes.Raoul Ruiz, très drôle, à une terrasse de café, me désignant avec certitude, parmi les passants, ceux qui étaient des fantômes (dont certains, assurait-il, n’en étaient pas moins « gentils »)… Au fond, tout le cinéma, pour lui, était une affaire de revenants, et chaque personnage, par définition, avait quelque chose de spectral.

Guy Scarpetta, Requiem pour Raoul Ruiz

Positif no 611, janvier 2012

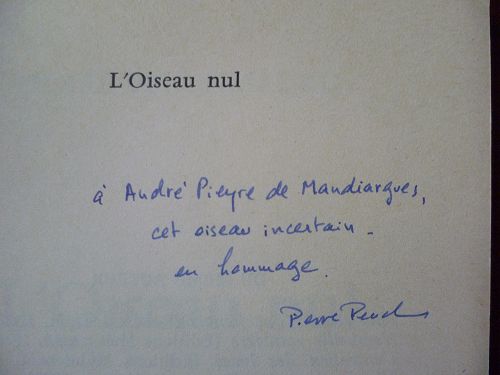

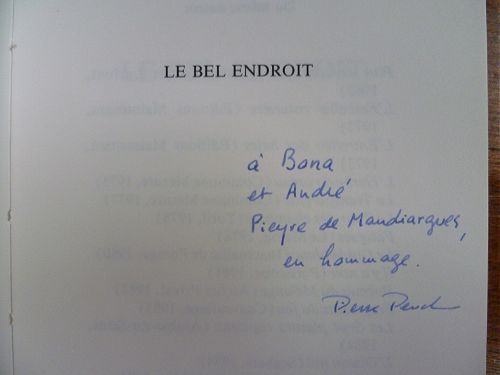

On est évidemment très ému d’avoir en main ces livres qui témoignent d’un passage de courant (il y a, oui, de l’électricité dans l’air) entre deux hommes qu’on admire et qu’on aime — et ça n’a rien à voir, pour cette fois, avec du fétichisme puéril de collectionneur.