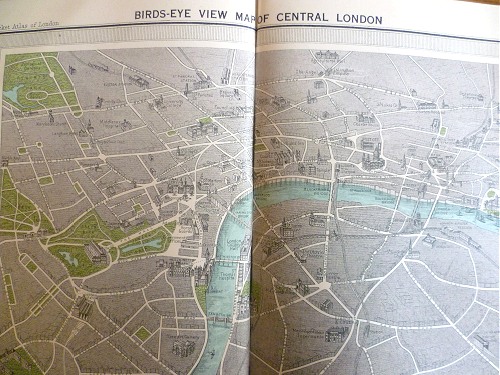

Chez Victor Hugo

Hauteville House : le salon rouge

Les photos d’époque étant sombres (en plus d’être en noir et blanc), rien ne prépare le visiteur non averti à la surprise qui l’attend à Hauteville House. Cette demeure extravagante, invraisemblable, révèle un Victor Hugo inattendu, grand coureur de brocantes et accumulateur de bric-à-brac, ayant sur la décoration intérieure des vues très personnelles.

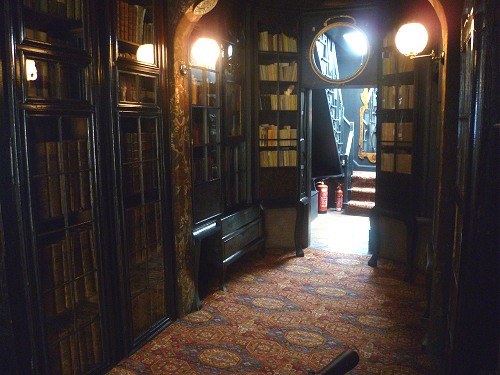

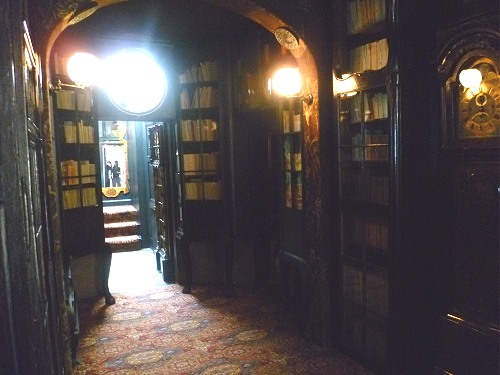

Propriétaire pour la première fois de sa vie, Hugo mit à l’aménagement de sa maison la même fièvre obsessionnelle, à une échelle beaucoup plus modeste, qu’Horace Walpole à Strawberry Hill. Il en fit, comme Walpole, la projection de son monde intérieur. Avec un siècle d’avance, il invente le recyclage : les coffres chinois dont il a la passion sont démembrés et reconvertis en buffets gigantesques, les portes d’armoires sont transformées en tables. À chaque pièce son grand thème. Salle à manger couverte de carreaux de Delft. Corridor de faïence tapissé de plats et d’assiettes (pas seulement sur les murs, mind you, au plafond aussi). Salon des tapisseries (recouvrant là aussi la moindre surface des murs et du plafond). Salon rouge (vraiment rouge), salon bleu, galerie de chêne aux piliers torsadés, telle une forêt gothique. Porte dérobée ouvrant sur un cabinet aveugle qui servait de chambre noire à son fils féru de photographie. Maximes, citations latines et cryptogrammes gravés dans tous les coins. Partout la surcharge, la prolifération et le délire décoratif concourent à faire de la maison une « folie » stupéfiante. Ses proches se plaignent qu’elle soit proprement inhabitable. Il n’en a cure.

« C’est dommage que je sois poète, quel architecte j’aurais fait ! », disait-il à Viollet-le-Duc. De fait, on ne peut s’empêcher, visitant Hauteville House, d’y voir une œuvre à part entière, obéissant aux mêmes principes esthétiques que ses écrits — un vaste poème en trois dimensions, une métaphore construite en dur. Hugo architecte d’intérieur est, à l’image d’Hugo poète, l’homme de l’hyperbole et des grandes antithèses. Dans une émission d’Apostrophes, Hubert Juin disait de lui : «C’est l’homme qui ne pense qu’à la lumière, l’homme qui veut monter sur les cimes, là où l’on peut étreindre le soleil. » L’ordonnancement de Hauteville House matérialise ce parcours de l’ombre à la lumière : depuis les salles sombres du rez-de-chaussée, des percées de lumière vous appellent vers les hauteurs jusqu’à la véranda incendiée de soleil juchée au dernier étage. Dans ce perchoir vitré qu’il appelait son lookout — une fournaise en été, une glacière en hiver —, Hugo écrivait debout de six heures à midi, face à l’immensité bleue de la mer et du ciel.

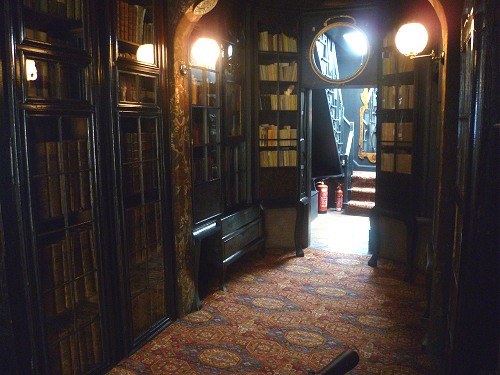

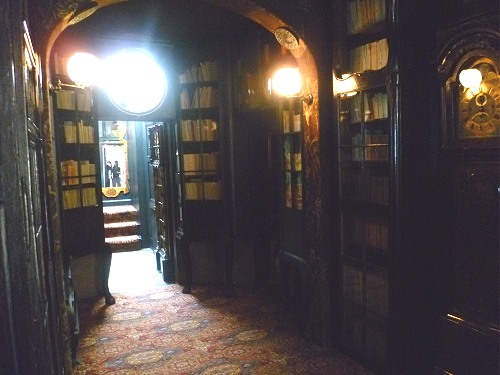

Bibliothèque hugolienne

Hauteville House (Guernesey), le palier-bibliothèque de Victor Hugo

Éloigné à Guernesey de toute bibliothèque publique, Victor Hugo dut se constituer lui-même une bibliothèque mais choisit de ne pas lui consacrer de pièce et de l’installer sur le palier. Ce « palier-bibliothèque » diffère des traditionnelles bibliothèques des maisons bourgeoises du XIXe siècle où le livre est signe, décor, objet de collection, avant d’être lu.

L’écrivain consigna ses nombreux achats dans des carnets. La majeure partie des livres de la bibliothèque n’a pas quitté les lieux. [Ils] se caractérisent par un grand éclectisme. […] S’ajoutent à ses achats les envois d’ouvrages que ses contemporains lui adressaient, comme les deux exemplaires des Chants de Maldoror que lui fit parvenir Isidore Ducasse le 20 novembre 1868.

En forme de nef d’église ou de bateau, le palier-bibliothèque est un passage et un seuil entre l’espace public et l’espace plus intime de la création du dernier étage. Victor Hugo, éclairagiste, a créé une sorte de chiasme spatial dans la bibliothèque à l’aide de différentes sources de lumière disposées aux quatre points cardinaux.

Leïla Jarbouai et Gérard Pouchain, Hauteville House Guide,

Paris-Musées, 2010

Chambres

Saint-Malo, Hôtel Aux voyageurs

Guernesey, El Tabora Guest House

Hardellet à Londres

Post-scriptum. En farfouillant dans mes carnets à la recherche d’autre chose, je suis retombé sur ceci.

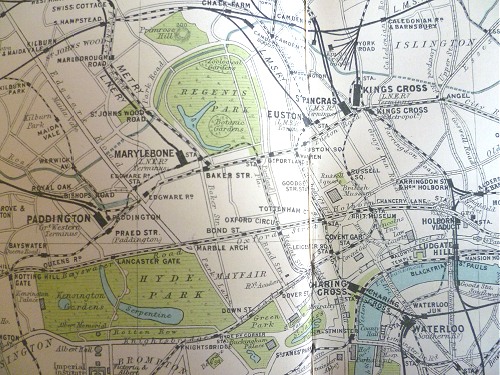

C’est à Londres qu’aboutissent et d’où partent ce que je nomme les corridors du Passé, ces voies parallèles qui vous permettent de sauter en marche sur une autre trajectoire du Temps. J’ai souvent rêve d’un Guide qui enseignerait, avec plan à l’appui, où et comment pénétrer dans ces couloirs comme dans les merveilleuses gares clandestines dont parlait Alphi, vous savez : celui qui laissait la porte ouverte, la nuit, dans l’espoir qu’une dame nue de toute beauté se tromperait enfin de chambre et entrerait chez lui.

André Hardellet, Lourdes, lentes.

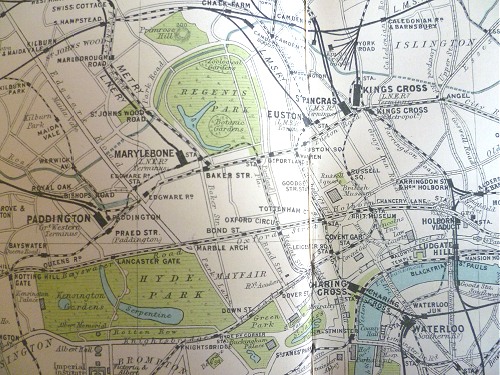

Londres d’avant-hier

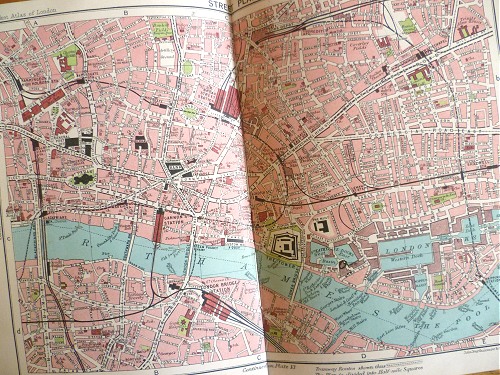

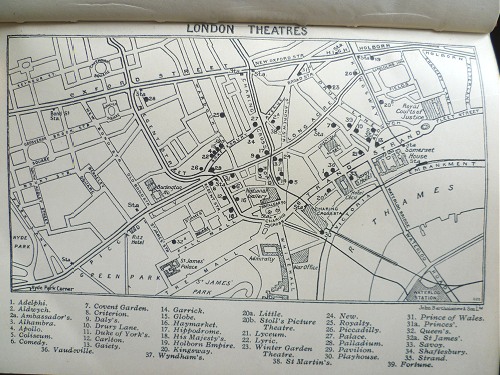

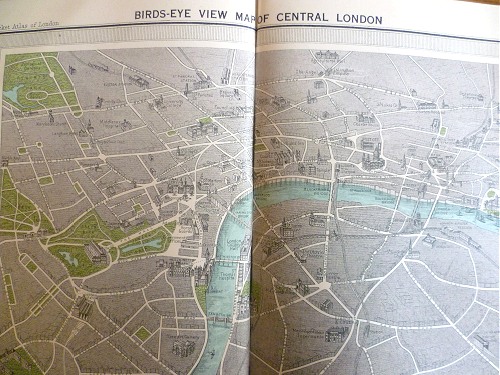

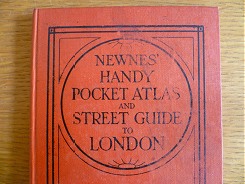

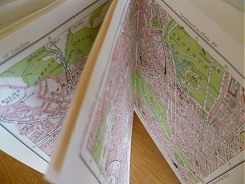

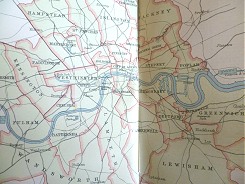

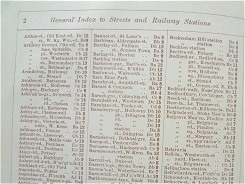

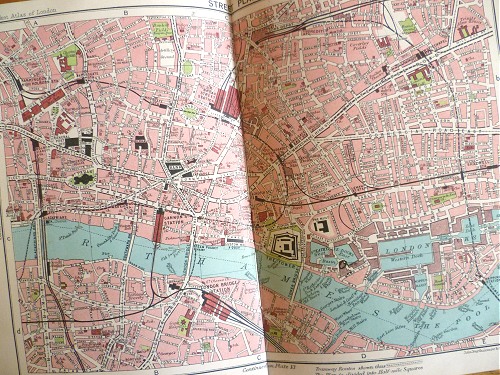

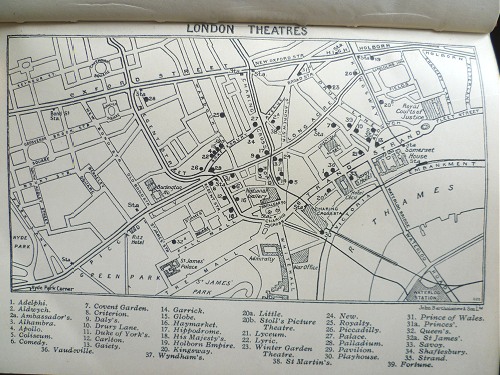

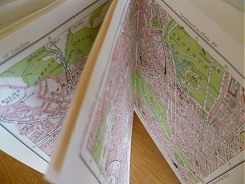

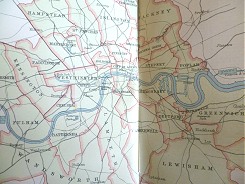

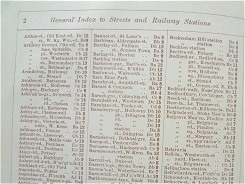

Les plans sont la promesse des balades à venir. On ne manque pas de s’y plonger sans fin avant de s’embarquer pour une ville inconnue, d’y inventer des itinéraires, de s’imprégner de sa topographie — carrefours, grands axes et recoins secrets — en se berçant de l’illusion qu’on débarquera en terrain connu, de se créer des repères que la réalité ne manquera pas de démentir. Les plans sont la mémoire des voyages passés. On y retrouve au bout des doigts le souvenir de ses parcours en tout sens. Bref, on a le fétichisme des plans.

Impossible alors de ne pas acquérir cet atlas de poche de Londres (non daté), qui gisait dans une caisse au milieu des vieilles assiettes. Les listes en sont merveilleusement obsolètes, rappel d’un temps où l’on voyageait autrement. Statistiques, suggestions de visites, d’hôtels et de restaurants, théâtres, ambassades, compagnies de fret, parking places for motor cars (denrée si rare qu’il faut la signaler : on en dénombre trente-huit), principaux clubs (c’est Londres), plans de Westminster, de Saint-Paul, de la tour de Londres et du réseau ferroviaire (dont on précise fièrement qu’il est électrifié) : l’éditeur a pensé à tout. Les cartes sont belles.