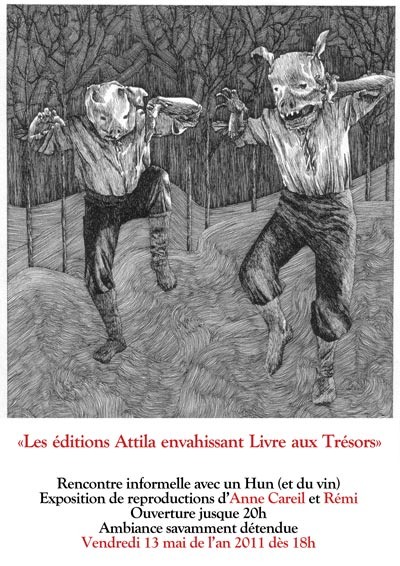

Librairie Livre aux trésors

4, rue Sébastien-Laruelle

4000 Liège

Parmi les parutions récentes d’Attila, on recommande vivement le Rapetissement de Treehorn dont on a parlé ici, et Palabres d’Urbano Moacir Espedite, le livre fou qui nous a fait le plus jubiler cette année (ce ne sont pas des mots en l’air) et dont on espère trouver le temps de parler bientôt.

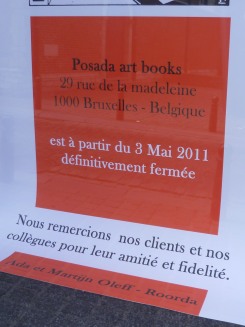

C’est avec stupeur et tristesse qu’on a découvert la fermeture de la librairie Posada: la caverne d’Ali Baba du livre d’art, un fonds d’une richesse inouïe enserré dans une maison étroite et tout en hauteur où le regard s’égarait jusqu’au vertige vers les étages supérieurs. Et un service hors du commun.

J’y suis entré un jour à la recherche d’un Mario Praz épuisé de longue date et tout à fait introuvable. Après avoir consulté sa base de données, le libraire m’a informé comme je m’en doutais que, malheureusement, il n’avait pas l’ouvrage en stock ; mais si je voulais bien laisser mes coordonnées, on ne manquerait pas de me prévenir si jamais…

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Et l’affaire m’était certes sortie de la mémoire lorsque, sept ans plus tard, un courriel de Posada m’est parvenu, disant en substance : « Monsieur, nous avons trouvé le livre que vous cherchiez. Merci de nous contacter si vous êtes toujours intéressé… » Ô combien que je l’étais ! On regrettera Posada.

Les livres débordent de partout. Les piles croissent et se multiplient. On ne sait plus où les entasser, on met parfois deux jours à retrouver celui dont on a besoin — ça n’arrivait jamais avant —, signe que le seuil critique a depuis longtemps été dépassé. Au bout d’un an de tergiversations, on se résout à faire le tri. Le plus facile à liquider : les livres auxquels plus rien ne nous attache, pas même une valeur sentimentale qui nous les ferait conserver comme des fétiches en sachant pourtant qu’on ne les rouvrira plus ; les livres jamais lus dont la valeur résidait dans la seule nouveauté, ceux-là qui furent achetés avec un enthousiasme aussitôt retombé, avant d’être impitoyablement chassés de la table de chevet par de plus frais arrivages ; les pas vraiment désirés (services de presse non sollicités, cadeaux mal choisis, X a oublié qu’il m’avait offert ça, il y a prescription) ; des tombereaux de polars. Plus difficile : des paquets de Losfeld et de Pauvert, passionnément traqués des années durant, à l’époque où l’on ambitionnait de réunir la totalité de leur production ; ça nous a passé, malgré notre attachement intact pour ces deux éditeurs ; notre fièvre accumulatrice s’est orientée depuis vers de nouveaux secteurs, il y a des lustres qu’on n’a plus mis le nez là-dedans, ça prend vraiment trop de place, d’ailleurs on conservera la crème de leur catalogue ; mais tout de même, ça pince le cœur, c’est une part de soi qui s’en va, adieu mon cher passé, tout ça. Bref. On entasse le tout dans des cartons. Le pire, c’est que ça ne libère pas tant d’espace que ça. Les trous dans les rayonnages sont vite comblés, il traîne encore des satanés bouquins dans tous les coins puisque, n’est-ce pas, on ne cesse pas pour autant de faire des acquisitions. Rebref.

Un an plus tard encore, on se décide à faire venir un ami bouquiniste. Et voilà où je veux en venir. C’est une chose de voir partir ses chers trésors dans la voiture du libraire ; on s’était fait à l’idée, c’est presque une libération. C’en est une autre de les retrouver, quinze jours plus tard, disposés avec soin dans la vitrine dudit libraire, à nouveau désirables. Choc : « Eh, mais ce sont mes livres ! Exposés à la vue de tous ! Et d’autres vont mettre leurs sales pattes dessus ! » J’ai failli tout racheter.

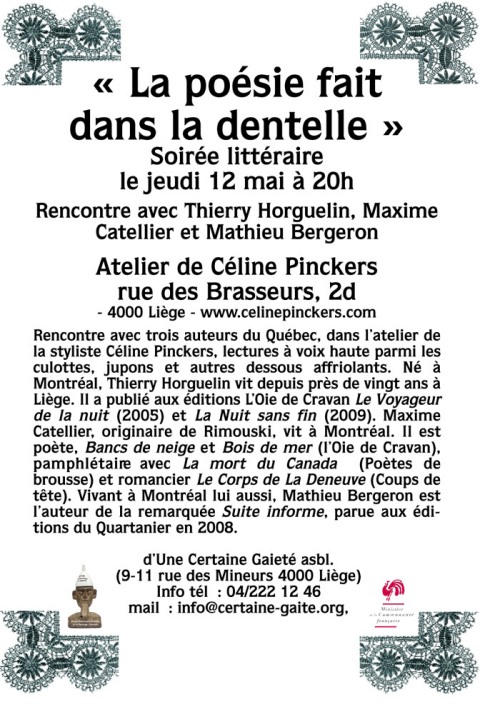

Maxime Catellier

Mathieu Bergeron

Céline Pinckers

Découverte tardive de Colloque de chiens (1977). Il s’agit, comme la Jetée, d’un ciné-roman-photo narré en voix off, mais d’un esprit évidemment très différent du film de Marker. Non seulement ce court métrage est formidablement drôle et jubilatoire, mais il apparaît a posteriori comme le condensé programmatique de toute la période française de Raoul Ruiz.

Établi depuis trois ans à Paris, Ruiz met simultanément en place une stratégie de production (mener plusieurs films de front et toujours avoir un projet de secours en réserve : Colloque de chiens fut réalisé à la sauvette pendant l’interruption du tournage de la Vocation suspendue) et une stratégie narrative. Plaisir de jouer avec les poncifs des « mauvais genres » — entre le mélo à la Nous deux et le fait divers sordide façon Détective — pour mieux en dévoiler le contenu latent, fait de crime, de sexe et de sang : couples impossibles, fausses identités, enfants adoptés, déchéance et prostitution, viols et meurtres, changement de sexe, cadavre découpé en morceaux qu’on disperse aux quatre coins de la ville. Plaisir, surtout, des récits en boucle pervers, à la façon d’un ruban de Moebius, fondés sur la reprise et la permutation de quelques motifs narratifs — comme un jeu dont on redistribuerait les cartes dans un ordre toujours différent qui leur confèrerait à chaque retour une signification nouvelle. Entre la première et la dernière réplique du film (« Celle que tu appelles maman n’est pas ta vraie maman » / « Celle que tu appelles ma mère n’est pas ma vraie mère »), le récit paraît revenir à son point de départ mais la situation s’est à la fois inversée et déplacée. On songe à ces textes de jeunesse de Raymond Roussel qui s’ouvrent et se ferment par une phrase presque identique dont le sens est pourtant totalement différent.

Et puis, aux trois quarts de la projection, voici que surgit une série d’images incongrue, aberrante, comme si aux plans du film s’étaient mêlés par erreur ceux d’un autre film.

Cet intermède documentaire sur la signalétique urbaine (dont l’irruption m’a d’autant plus étonné qu’il rejoint mes propres manies), on peut bien sûr le rapporter aux errances des personnages dans la ville, y voir un écho au piège topographique qui perdra l’un des héros du film (« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui »). De même qu’il est possible de faire une lecture «symbolique» des plans de chiens qui ponctuent le film à intervalles irréguliers (en y voyant par exemple un commentaire ironique à la fiction, un rappel de la part animale de l’espèce humaine, dont la prétention au langage articulé serait aussi risible qu’un concert d’aboiements). Mais ces explications raisonnables, et donc rassurantes, n’ont pas grand intérêt. Elles ne peuvent être que réductrices. Car ce qui séduit dans ces plans, c’est bien plutôt leur caractère arbitraire, erratique, délié de toute nécessité dramatique, la manière dont ils viennent perturber la bonne marche du récit — en rappelant au passage qu’un film est beaucoup plus que la mise en images de son scénario, et que le cinéma nous est précieux par tout ce qu’il saisit au vol de fugitif et d’informulé, dans ses à-côtés et ses arrière-plans.

« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui. »

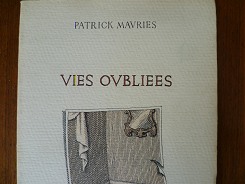

Architectes, décorateurs, peintres, écrivains, amateurs. Dans le disparate essentiel de leur réunion, ces personnages auront eu en commun d’avoir eux-mêmes été, singulièrement, activement, disparates : mercuriels et versatiles, instables et touche-à-tout ; inaptes à se ranger sous une catégorie ou un genre consacré, peintres et littérateurs, décorateurs et architectes, mondains et excentriques ; figures du mixte ou du composite.

Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.

Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.

À l’époque de ma première lecture, je ne connaissais que Filippo de Pisis (via Mandiargues), Mario Praz et Christian Bérard. Point d’internet alors. Aussi notait-on, en vue d’une recherche future, les autres noms sur un pense-bête, qu’on oubliait d’emporter à la bibliothèque et qu’on finissait par égarer. Aujourd’hui, un simple clic permet de découvrir les polaroids érotiques de Carlo Mollino ou encore la réalisation qu’on dit la plus célèbre de Gio Ponti, l’étonnante tour Pirelli à Milan (1956) — laquelle semble de face une HLM massive et sans grâce mais de profil prend soudain l’allure d’un monolithe kubrickien, moderne cousin des immeubles plats du XVe qu’affectionnait Roger Caillois et que son imagination se plaisait à peupler de fantômes.

Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.

Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.