Une secte impossible

Peut-être d’ailleurs Fornasetti a-t-il d’abord été positivement, substantiellement, un collectionneur. Sa maison milanaise — constellée de séries d’assiettes anglaises — proclamait avec force cette passion : le mur de façade en avait été percé pour installer une collection de verres en cristal taillé et coloré. L’espace des pièces était dévoré par le témoignage d’une autre obsession : celle de l’imprimé, sous toutes ses formes, du livre à la revue et à l’image, aberration ravageuse — et assez répandue — dont Fornasetti ne manquait jamais de se moquer ironiquement. Héros de cette secte impossible des dévorateurs de papier qui, de loin en loin sur la planète, absorbent quotidiennement catalogues et magazines, livres de mode et ouvrages d’architecture, histoire du design et chroniques de tous ordres ; secte dont les membres se ressembleraient tous, se jetant sur les mêmes livres, adulant les mêmes auteurs, tout en s’ignorant les uns les autres, prêts à se jalouser, courant à l’unique ou à l’inédit, aspirés vers l’absolu de leur obsession ; monomanes ballottés de catalogue en catalogue, de notice en bulletin, n’ayant de cesse d’avoir, tel De Quincey, rendu impraticables chambres et couloirs, oxygénés qu’ils sont chaque jour par le renouvellement salvateur des publications, poussés à franchir le barrage des langues et des cultures, ne pouvant rapidement se contenter d’une langue propre, tel, donc, Fornasetti qui avouait ne plus avoir accès à sa propre archive.

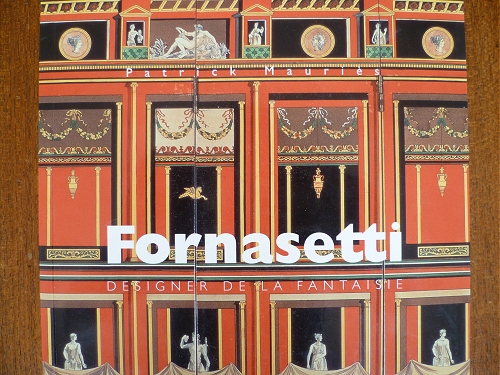

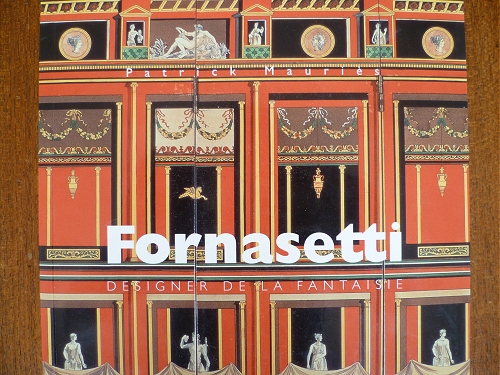

Patrick Mauriès, Fornasetti, designer de la fantaisie,

Thames & Hudson, 2006.

Fin de phrase contredite dix pages plus loin, tant le démon de l’accumulation n’exclut pas l’obsession d’un ordre impossible :

Jusqu’à la fin de sa vie, il pouvait ainsi désigner sans erreur la place du moindre de ses treize mille projets, dûment étiquetés et catalogués.

Fornasetti est-il ce F. dont parle Mauriès dans les Lieux parallèles (Plon, 1989), et dont l’image m’a longtemps hanté ? (On suppose que oui, l’initiale B. correspondant au prénom de son fils, Barnaba.)

F. mort, sa femme avoue qu’elle n’a qu’une hâte: fare ordine, débarrasser tables, sols et divans des magazines, quotidiens, livres et tracts en toutes langues amoncelés par son mari soixante ans durant, et dont il interdisait farouchement qu’on déplaçât le moindre atome. Elle peut enfin, après cette longue attente, s’approprier un espace : en le vidant. Son fils, quant à lui, se décide à franchir le tabou : il me conduit dans les pièces que F. condamnait jalousement, de peur de se livrer d’une manière ou d’une autre ; et le petit pavillon urbain se révèle alors donner, fantastiquement, sur un dédale d’ateliers et de couloirs aux murs implacablement saturés d’objets et de collections de tous ordres (dont des maquettes sous verre exécutées en filaments de fromage ; certaines, me dit B., grouillant de vers…), quand il ne s’agit pas d’imprimés de tous formats, âges ou couleurs.

Collectionneur exemplaire, c’est-à-dire effrayant, F. était aussi méthodique : pas une collection de Vogue ou de Maison et Jardin qui ne soit étiquetée, répertoriée, analysée — tout en étant impraticable, étouffée sous la poussière d’un demi-siècle. Spectacle toujours poignant — mais prévisible, naturel pour qui connaissait F. — que cette moisissure gagnant jusqu’au moindre centimètre possible. Et son fils — qui avait eu des velléités d’évasion, était parti plusieurs années avant de revenir — me montre fièrement sa chambre tout là-haut, qui aurait pu être un jardin suspendu, et où seul un mauvais sommier et un réchaud se détachent sur un fond noirci d’Illustrazione italiana et de vieux livres, dont certains rarissimes. Il n’en a assurément pas ouvert un seul, se contente de savoir qu’ils peuvent avoir de la valeur, se satisfait maintenant de vivre dans le voisinage enveloppant de ce gigantesque cadavre.

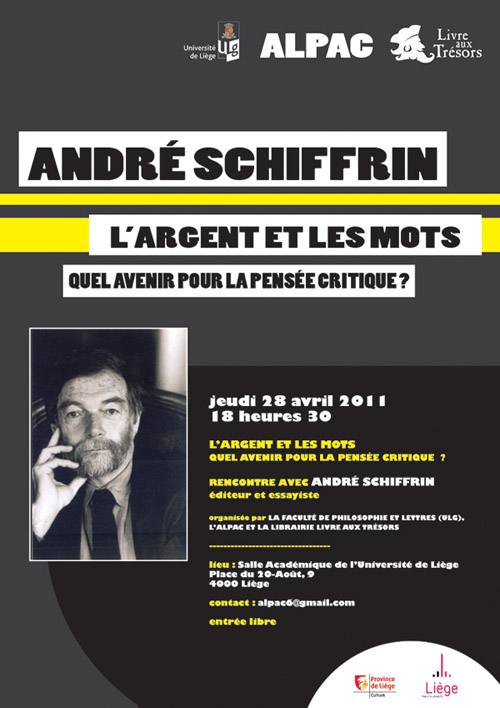

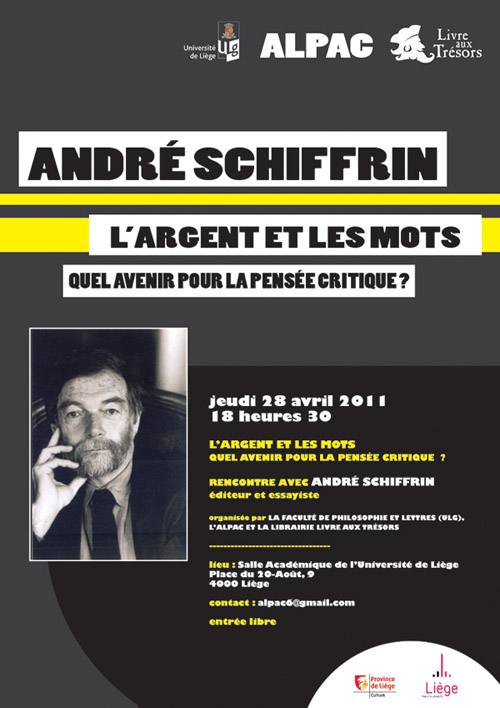

André Schiffrin à Liège

Communiqué : « Fils du créateur de la Bibliothèque de la Pléiade Jacques Schiffrin, André Schiffrin s’est d’abord illustré à la direction, pendant trente ans, des éditions Pantheon à New York. Suite à un renouvellement de l’actionnariat, il s’est retiré de cette maison pour fonder The New Press en 1991 et instaurer un nouveau mode d’édition sans but lucratif et porteur de hautes exigences intellectuelles.

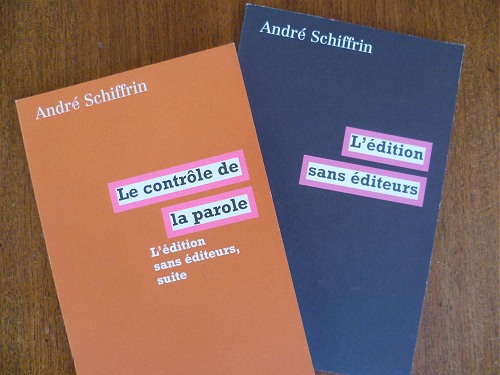

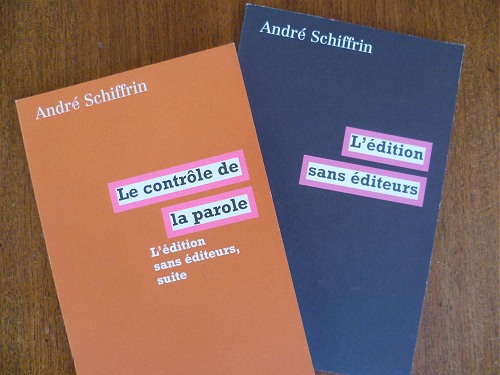

De l’Édition sans éditeurs (La Fabrique, 1999) à l’Argent et les Mots (2010) en passant par le Contrôle de la parole (2005), sans compter de nombreuses publications dans diverses revues de sciences littéraires et sociales, André Schiffrin s’est signalé aussi comme un des meilleurs spécialistes des rouages de l’édition contemporaine et des contraintes diverses qui, émanant de l’État ou du marché, sont susceptibles de s’exercer sur les industries culturelles et la production du savoir. »

Chambres

Paris, Hôtel Jean Bart, avril 2011.

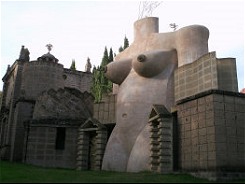

La ville imaginaire de Tomaso Buzzi

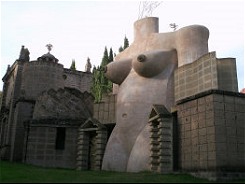

Un nom qui a piqué ma curiosité parmi ceux cités par Patrick Mauriès. En 1956, l’architecte et designer milanais Tomaso Buzzi (1900-1981) acquiert la Scarzuola, ensemble conventuel franciscain datant du XIIIe siècle et situé en Ombrie, non loin d’Orvieto. Il va consacrer vingt ans de sa vie à y édifier sa cité idéale.

« Autobiographie en pierre » selon ses mots, parcours initiatique, lieu de rencontre entre nature et culture, la Città Buzziana est un complexe de sept théâtres dominé par une Acropole. D’esprit néo-maniériste (coexistence des styles, ruptures d’échelle, abondance de symboles et de citations), ce monde en miniature juxtapose en un labyrinthe composite de ruelles et d’escaliers les monuments visités par l’architecte au cours de ses voyages, des souvenirs de l’antiquité grecque et romaine, des sculptures de monstres et de figures mythologiques, et jusqu’à la tour de Babel. Un lieu magique comme on les aime (voir, dans un autre esprit, le musée Robert Tatin), et qu’on espère visiter un jour.

Célébration de l’éphémère

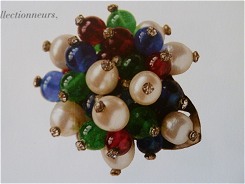

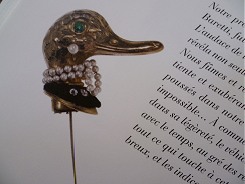

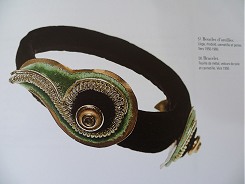

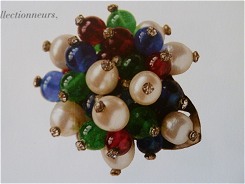

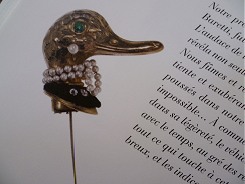

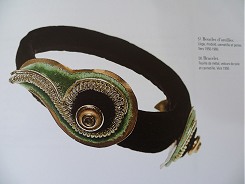

Petits riens, fragiles brimborions sans poids ni carats, sans rien de cette préciosité mesurable qui définit a priori le bijou : ces parures semblent s’ingénier à prendre méthodiquement à contre-pied toutes les règles du genre.

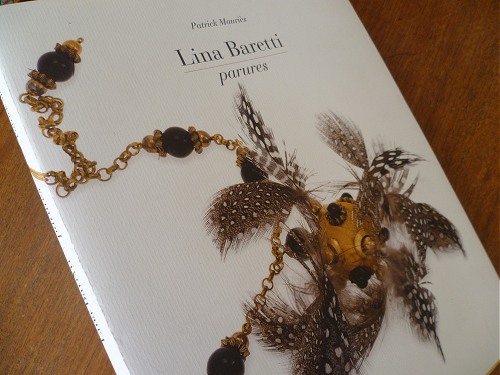

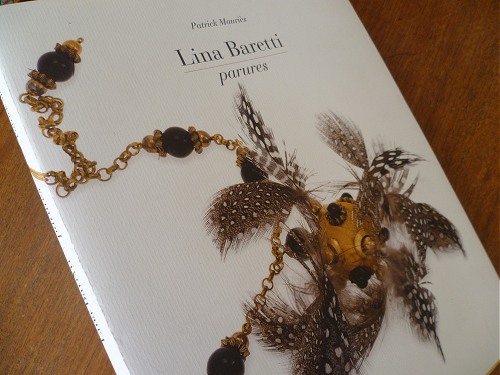

Avec cette très belle monographie consacrée à Lina Baretti (1899-1994), Patrick Mauriès ajoute un chapitre à ses Vies oubliées (Rivages, 1988), avec le talent et la sensibilité qu’on lui connaît pour faire revivre des créateurs dont ne subsistent que des traces éparses et lacunaires.

Si l’on est comme moi peu porté sur la bijouterie mais très sensible à ce que Gracq, je crois, appelait les « bijoux naturels » (coquillages, agates, petits fossiles…), on ne peut qu’être touché par l’art de Lina Baretti. Marquée par « les formes naturelles de son enfance en Corse : coquillages, élytres de scarabées, ancolies, pommes de pin, écailles de poissons », elle privilégiait — et c’est ce qui fait sa singularité — les matériaux pauvres : plumes, liège, cristaux, canetille, velours, tartan, rhodoïd. Colliers, pendentifs et broches d’une stupéfiante légèreté, boucles d’oreilles, bracelets et peignes, piques à corsage ou à chapeau, ses créations minutieuses et inspirées émerveillent précisément à proportion de leur fragilité qui les vouait à l’éphémère. Destinées aux happy few de la société artistique et mondaine de l’après-guerre, leur succès même a contribué à leur paradoxal effacement.

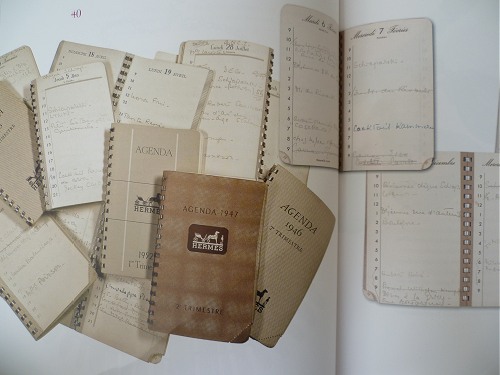

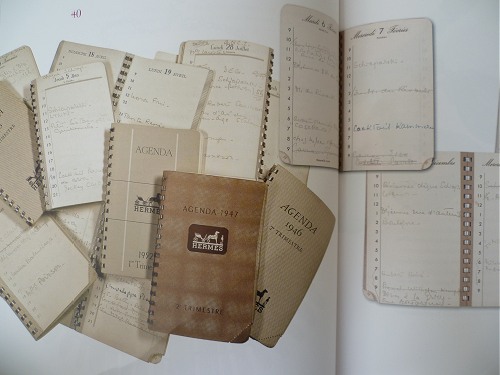

Il aura fallu, pour faire ressurgir Lina Baretti de l’oubli, la passion d’un couple de galeristes bruxellois, Godelieve et Patrick Sigal, et la redécouverte inespérée d’une poignée de documents ayant miraculeusement survécu aux déménagements, à l’incendie et à la dispersion : lettres et photos de famille, cartons d’invitation, et surtout une série d’agendas qui permettent de la suivre au jour le jour durant une vingtaine d’années.

Patrick MAURIÈS, Lina Baretti, parures. Le Promeneur, 2010. Superbe réalisation éditoriale, comme tout ce qui sort des presses du Promeneur.

Patrick MAURIÈS, Lina Baretti, parures. Le Promeneur, 2010. Superbe réalisation éditoriale, comme tout ce qui sort des presses du Promeneur.

Patrick MAURIÈS, Lina Baretti, parures. Le Promeneur, 2010. Superbe réalisation éditoriale, comme tout ce qui sort des presses du Promeneur.

Patrick MAURIÈS, Lina Baretti, parures. Le Promeneur, 2010. Superbe réalisation éditoriale, comme tout ce qui sort des presses du Promeneur.