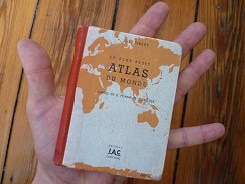

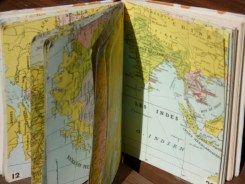

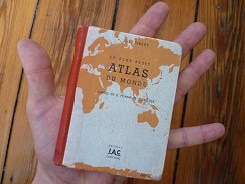

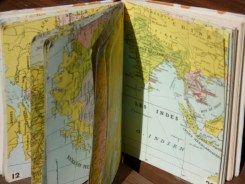

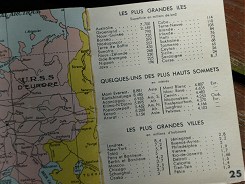

Le monde dans la main

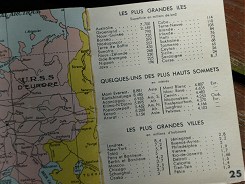

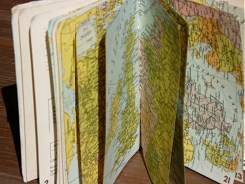

8,3 x 11 cm : c’est le format de cet atlas miniature conçu par J.-L. Sibert sur des cartes d’E. Fonne et G. Peltier, et publié à Lyon en 1940 par les éditions IAC (visa de censure n° 2724). Outre les cartes qui en constituent l’essentiel, on y trouve colligées diverses informations de géographie physique et humaine, des statistiques industrielles, agricoles et commerciales ; et puis des listes propres à faire rêver les élèves du secondaire auquel ce petit ouvrage semblait s’adresser : les plus grandes îles et les plus grandes villes, les plus grands fleuves et les plus grands lacs, les plus hauts sommets, les états les plus peuplés, les langues les plus parlées, les principaux moyens de locomotion dans le monde. Mais aussi des statistiques qui vous datent terriblement un livre : pages sur les empires coloniaux français et britannique, tableau de la population du globe répartie en races et religions (où l’on découvre qu’il existe cinq races : blanche, jaune, noire, malaise et rouge & métis). Cependant, lorsqu’il s’agit de chiffrer en superficie et en population « les plus grandes puissances territoriales, métropoles et possessions », l’Allemagne est prise en compte « sans annexion ». Sur les cartes, l’URSS est curieusement divisée en URSS d’Europe et URSS d’Asie, ce qui à ma connaissance n’a jamais correspondu à aucune réalité géopolitique.

Sociologie du design

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Readymade

Visite anthropologique chez Holt Renfrew

Étant donné son sens de la dérision, Marcel Duchamp se serait sans doute amusé de voir son nom orner des caleçons fleuris. On entend d’ici son fin rire ironique, tel qu’il résonne dans ses entretiens avec Georges Charbonnier. Grâce à cet article de confection anglaise, vous pourrez frimer en proclamant : « J’ai un Duchamp chez moi », ou mieux encore : « J’ai un Duchamp sur moi. » Mais attention : même en solde, le prix reste celui d’une œuvre d’art.

Comme une orange

Une orange géante de 4,25 mètres de diamètre qui semble s’être posée comme un aéronef au milieu d’un parking. Un repère dans le paysage urbain de mon enfance — on aperçoit de loin son dôme sur le boulevard Décarie, et son apparition à l’horizon signalait l’arrivée prochaine, la délivrance au terme d’un long trajet d’autoroute —, raison pour laquelle je conserve une tendresse coupable pour cette curiosité architecturale pop. La nuit, le décor a quelque chose de fellinien, période Ginger et Fred. Une Montréalaise qui fut adolescente dans les années 1950 se souvient que c’était une halte obligée lors de ses randonnées cyclistes avec ses amies. On n’y servait alors que du jus d’orange. Par la suite, le bâtiment est tombé en décrépitude. Il a été retapé depuis et reconverti en comptoir de fast-food.

La question belge

[…] cette habile diplomatie à laquelle il n’a pas fallu moins de cent trente protocoles pour embrouiller la question belge un peu plus qu’elle ne l’était dans le principe.

Hector Bossange, libraire,

« De la librairie française et de la question des réimpressions belges »,

Opinion nouvelle sur la propriété littéraire, Paris, décembre 1836 (!).

Document visible à l’expostion sur la contrefaçon présentée ci-dessous.

Contrefaçon

Jusqu’au 28 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal, très intéressante exposition sur la contrefaçon belge. En l’absence d’une législation internationale sur le droit d’auteur, cette coupable industrie prit son essor dans la première moitié du XIXe siècle et se développa notamment grâce à la réédition non autorisée d’œuvres françaises (dans certains cas, le texte imprimé en Belgique, en rétablissant des passages censurés en France, était plus complet que celui de l’édition originale). Tout le monde s’y est mis : on sourit en découvrant le nom de Casterman, éditeur et imprimeur à Tournai, sur certaines pages de titre. La convention franco-belge de 1852 imposant le respect de la propriété littéraire mettra fin à ce marché lucratif.

Cette pratique, évidemment motivée par l’appât du gain, n’en a pas moins contribué à la diffusion de la littérature et des idées françaises dans le monde1 — et cela jusqu’au Québec, alors Bas-Canada, ainsi que le met en lumière cette petite exposition fort bien composée et commentée. Lors de son passage à Bruxelles dans les années 1840, Louis-Joseph Papineau ne manque pas de faire provision de livres, comme en témoignent les factures qu’il avait soigneusement conservées. Au-delà de cet exemple illustre, le livre français de facture belge a inondé durant un demi-siècle le marché québécois, notamment par l’entremise de libraires tels qu’Édouard-Raymond Fabre, Jean-Baptiste Rolland et les frères Joseph et Octave Crémazie : ouvrages religieux, évidemment (un nombre considérable de missels mis en circulation au Québec sont alors imprimés en Belgique), œuvres littéraires, traités de médecine et d’hygiène domestique, manuels de droit, livres d’histoire.

1. De sorte que tous les auteurs, au contraire de Balzac, ne lui furent pas défavorables. De fait, ce « problème » de la contrefaçon sera énormément discuté à l’époque, en France comme en Belgique.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire. Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.