Ce qu’ils lisent

24 mai

Dans le TGV Bruxelles-Roissy

— Ma voisine lit la Croix des assassins d’Éric Giacometti et Jacques Ravenne.

Aéroport Charles-de-Gaulle

— Première apparition dans cette rubrique d’un spécimen d’avenir : une lectrice équipée d’une liseuse électronique, Kindle ou autre. Impossible évidemment de savoir ce qu’elle lit.

— Deux autres lectrices croisées sur le chemin de la porte F47, où une grosse dame affalée sur une banquette de la salle d’attente s’absorbe dans un thriller de Ken Follett.

— Passe un corpulent quinquagénaire, pressé, stressé, en nage, tenant en main un exemplaire de Wolf Hall de Hilary Mantel, barré d’un bandeau rouge nous informant que l’ouvrage a remporté le Booker Prize.

Dans l’avion Paris-Montréal

— Un homme dort avec une couverture sur la tête. Sur sa tablette, Papillon d’Henri Charrière.

— Plus loin, un lecteur d’un ouvrage de Jean Taylor.

— À l’atterrissage, un jeune homme remet dans son sac God Machine de J. G. Sandom.

25 mai

Montréal

— Trois lecteurs en shorts et sandales. Le premier, assis dans une rame de métro filant vers Côte-Vertu, ouvre un ouvrage relié édité par des presses universitaires américaines ou canadiennes. Le second, un grand type à tête d’Aramis, monte à la station Mont-Royal, portant deux livres sous le bras. L’auteur de l’un d’entre eux se prénomme Fernand. Le troisième circule dans l’autobus 97. Il lit Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie et descend rue Christophe-Colomb.

— Dans le métro direction Montmorency, une lectrice d’A Bed of Roses de Nora Roberts.

— Dans le métro direction Côte-Vertu, une jeune femme debout lit The Age of Innocence d’Edith Warthon dans l’édition Penguin Classics. Deux autres lecteurs dans la rame.

27 mai

— Dans le métro direction Côte-Vertu, une lectrice des Mille et Une Nuits vêtue d’un boubou.

28 mai

— Au soleil de la place Gérald-Godin, un lecteur de la Route de Cormac McCarthy coiffé d’un bob. Plus loin, une lectrice à crinière noire, vêtue d’une robe rouge flamboyante.

31 mai

— Au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue University, une femme fait le pied de grue en lisant un roman de Horna Andrews.

— Place Ville-Marie, les travailleurs de bureau profitent de la pause déjeuner pour prendre le soleil aux abords d’une fontaine. Une jeune femme lit bouche bée un thriller de John Grisham. À côté d’elle, un homme en complet cravate est plongé dans un livre recouvert d’une liseuse en maroquin noir. Un peu plus loin, une femme aux cheveux à reflets cuivrés a ouvert la Fille de papier de Guillaume Musso. Une quatrième lectrice est située trop loin pour qu’on puisse distinguer le titre de son livre.

— Dans l’autobus 80, direction Nord, une brune maigrelette vêtue de rouge et d’escarpins dorés lit Tout compte fait de Simone de Beauvoir. Par la suite, je suis tellement occupé à déchiffrer le titre de ce que lit une autre lectrice — il s’agit de Structuring the State : The Formation of Italy and Germany and the Puzzle of Federalism de Daniel Ziblatt — que je ne prête aucune attention à son visage. C’est elle qui, se sentant observée, lève les yeux vers moi et me reconnaît : c’est une vieille connaissance, SD, plus revue depuis des années. Elle m’explique qu’elle prépare une communication à un colloque d’histoire. Nous descendons ensemble rue Saint-Viateur et bavardons un moment avant de nous quitter.

— Deux dames assises l’une derrière l’autre dans l’autobus 197, direction Ouest. La première lit un roman Harlequin, la seconde, Dieu obscur de Thomas Römer.

1er juin

— Dans l’autobus 51, une dame rousse plongée dans la Première Nuit de Marc Levy. Derrière elle, une femme plus jeune mâche consciencieusement son chewing-gum en lisant le Parfum de Patrick Süskind. Enfin, un homme à coiffure rasta surmontée d’un énorme casque d’écoute Sony apprend comment Méditer au quotidien avec Henepola Gunaratana.

— Dans le métro direction Côte-Vertu, un jeune homme s’absorbe dans un gros manuel, Stratégie et moteurs de performance : les défis et les rouages du leadership stratégique. Il descend à Berri et s’éloigne d’une démarche lourde.

2 juin

Dans l’avion Montréal-Paris

— Mon jeune voisin lit How to Get Things Done without Trying too Hard de Richard Templar.

3 juin, aux aurores

Aéroport Charles-de-Gaulle

— Un barbu descend un escalator tenant en main un livre d’un auteur prénommé Gordon, dont le titre en lettres rouges s’étale sur une couverture blanche.

— Dans un petit coin salle d’attente, un lecteur de David Gemmel converse avec son voisin.

— Plus loin, une quinquagénaire à lunettes lit Os troubles de Kathy Reichs en se grattant le ventre.

Chambres

Montréal, mai 2010

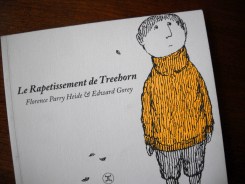

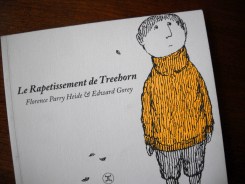

Treehorn et ses ennuis

Treehorn rapetisse. Ses vêtements deviennent trop grands. À l’heure des repas, il arrive tout juste à voir au-dessus de la table. Ses efforts pour attirer l’attention sur cette embarrassante situation se heurtent à l’indifférence ou à l’incompréhension de son entourage, et tournent immanquablement au dialogue de sourds. Ses parents trouvent que Treehorn n’est pas raisonnable et qu’il devrait cesser de faire son intéressant ; et puis, qu’en diront les voisins ? Au surplus, ils ont des soucis d’adultes autrement plus importants : faire des économies (l’économie est le secret d’un ménage bien tenu, ne l’oublie pas mon garçon), surveiller la cuisson des gâteaux ou choisir un nouveau tissu d’ameublement. L’institutrice de son école tance gentiment Treehorn : ce n’est pas parce qu’on rapetisse qu’il faut se croire tout permis, et faire des bonds de cabri pour tenter d’atteindre l’abreuvoir. Le proviseur le félicite d’être venu le trouver : n’est-il pas là pour ça ? Puis il se lance dans un grand discours sur sa mission pédagogique avant d’inviter le garçon à repasser le voir si jamais il avait un problème. Les camarades de Treehorn ne lui sont d’aucune aide non plus et trouvent qu’il faut vraiment être débile pour en arriver là.

Parce que le personnage est aux prises avec un problème de taille (qu’il finira par résoudre de lui-même, au prix d’un nouvel inconvénient dont on vous laisse la surprise), on n’est pas loin de Lewis Carroll. Comme chez l’auteur d’Alice, l’humour nonsensique de l’argument et l’ironie understated de la narration se fortifient de satire sociale et d’une réflexion plus fondamentale sur le langage. « Avec les mots, disait Humpty Dumpty, l’important est de savoir qui est le maître. » Or, le maître, c’est le langage lui-même. Car avant même d’être inféodés aux convenances ou à leur position sociale, les proches de Treehorn sont prisonniers de discours tout faits qui les rassurent quant à leur existence et leur permettent de continuer à vivre les yeux fermés. C’est le secret des meilleurs livres anglo-saxons pour la jeunesse (on songe aussi à Winnie l’ourson d’A.A. Milne) que de pouvoir, en suggérant plusieurs niveaux d’interprétation, être lus à tout âge avec un enchantement égal.

Florence Parry Heide est née en 1919. Depuis Maximilien (1967), elle a publié une centaine d’ouvrages pour la jeunesse. Sa trilogie de Treehorn (dont le Rapetissement de Treehorn constitue le premier volet) est devenue un classique outre-Atlantique. Elle est illustrée, ce qui ne gâte rien, par l’aimable excentrique Edward Gorey, auteur de superbes romans graphiques cruels et macabres qui, malgré les efforts répétés de Patrick Mauriès aux éditions du Promeneur, semble voué à un succès de happy fews auprès du public francophone. Merci donc aux éditions Attila d’avoir pris le relais. Le second volet de la trilogie, le Trésor de Treehorn, vient de paraître (le troisième est annoncé pour le second semestre de cette année). Le point de départ en est moins original, mais le regard en coin de Florence Parry Heide et d’Edward Gorey, toujours aussi savoureux.

Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.

Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.

Attila, 2009 et 2010.

Attila, 2009 et 2010.

Dimanche en jazz 4

On découvre que le saxophoniste anglais John Butcher se produira en solo le 24 avril à 20 heures à la Chapelle Saint-Roch-en-Volière (19, rue Volière, 4000 Liège). En seconde partie, récital de Tomoko Sauvage, joueuse de jalatarangam, dont on apprend du même coup qu’il s’agit d’un « instrument indien constitué de bols de porcelaine accordés suivant la quantité d’eau dont ils sont remplis ».

Concert organisé par la Médiathèque et l’asbl Épiphonie.

Portrait de John Butcher, par Philippe Delvosalle.

Addendum : John Butcher est coincé au Texas pour cause d’aéroflotte clouée au sol, nous apprend-on en commentaire. Son concert sera remplacé par un duo entre le tromboniste Paul Hubweber et le batteur Paul Lytton.

Glycophilie

À neuf heures moins le quart, je retrouvais Gourmont au Café Véron. Vu là pour la première fois la nouvelle mode du sucre enveloppé dans un petit sac en papier couvert de réclames. Une nouvelle forme de publicité, et pas bête, et qui fera gagner de l’argent à son inventeur. Car ce n’est bien qu’une petite industrie nouvelle, sous le couvert de l’hygiène.

Paul Léautaud, Journal littéraire, tome II, 1er octobre 1908.

Mercure de France, 1955, p. 305.

On peut donc dater de 1908 l’apparition, en France, des premiers sachets de sucre. On mourra moins bête ce soir. Sérieusement, ce genre de notations « intactes et minuscules » enchante toujours1. Rien de tel pour retrouver dans un éclair le grain d’une époque. Car tandis que les livres d’histoire nous font voyager dans un passé reconstruit, qu’ils nous font éprouver comme passé, elles nous font ressentir ce passé comme ayant été un jour du présent. C’est peu de choses, évidemment, mais c’est pourtant vrai qu’il a bien fallu qu’apparaissent un jour les premiers sachets de sucre, et qu’il se trouve des gens pour s’en étonner. Et d’un coup, par la magie de cette capsule témoin, nous voici téléportés au Café Véron et considérant à notre tour ces petits sachets en méditant sur l’industrieuse ingéniosité des hommes et l’empire croissant de la publicité.

1. Et celle-ci m’a d’autant plus frappé qu’elles sont rares sous la plume de Léautaud. Par contraste, le cinématographe suscite à peine sa curiosité, et il s’étonne — nous pas — de ce que Gourmont se passionne pour cette attraction nouvelle et fréquente assidûment les premières salles obscures.

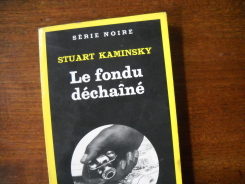

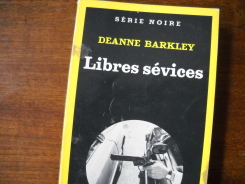

Titreurs d’élite

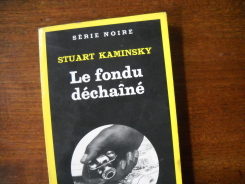

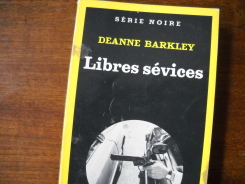

Ne mollissant jamais devant le plus mauvais calembour — pour reprendre la formule impérissable de Losfeld —, on aurait aimé être une petite souris pour assister aux brainstormings de la Série noire à la grande époque de Marcel Duhamel et de Robert Soulat. Combien de fous rires et de litres de bière furent-ils nécessaires pour accoucher de titres aussi merveilleusement navrants que Tu mens Beth ! ou Mon cadavre au Canada ? A contrario, le Fondu déchaîné (acquis ce matin pour cinquante centimes à la brocante) est une excellente trouvaille verbale, l’une des meilleures de la tranche 1700 de la collection, avec le Mur du sang de Kenneth Royce (pas lu) et Libres Sévices de Deanne Barkley (un bon cru, celui-ci : chronique unanimiste ordonnée autour d’une autoroute sillonnée par un tueur fou). Le titre original n’a rien à voir comme d’habitude, puisqu’il s’agit de The Howard Hughes Affair.

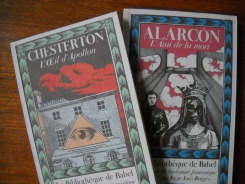

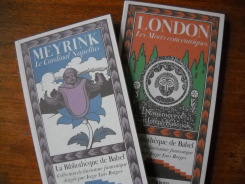

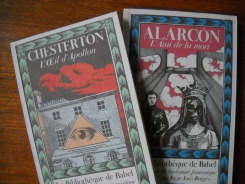

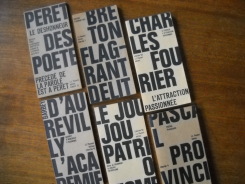

Babel en solde

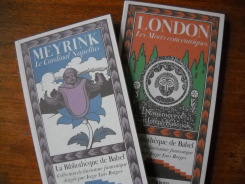

À l’attention des Parisiens et des visiteurs de passage, signalons qu’un soldeur bien connu de la rue Saint-Martin liquide à six euros pièce quatre volumes de (la réédition chez Panama de) la très belle « Bibliothèque de Babel » (prix d’origine : dix-neuf et vingt et un euros suivant les volumes). Créée en 1977 sur l’initiative de l’éditeur Franco Maria Ricci, ce fut la seule collection littéraire dirigée par Jorge Luis Borges. Elle réunit des perles de la littérature fantastique chères au cœur du Sphinx de Buenos Aires, préfacées par lui avec sa concision habituelle.

Rappelons que la nouvelle « la Statue de sel » de Leopoldo Lugones — l’un des volumes projetés mais finalement non publiés en français pour cause de faillite de l’éditeur, si j’ai bien compris — est disponible, avec « la Pluie de feu » du même auteur, dans le numéro 15 du Visage vert, et que ces deux textes valent diablement le détour.

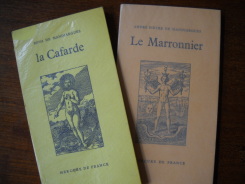

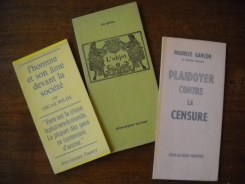

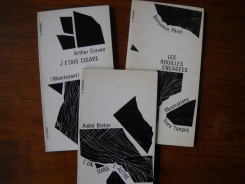

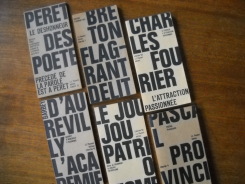

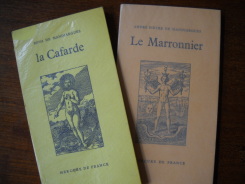

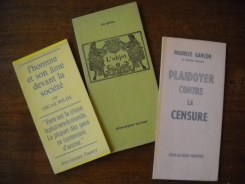

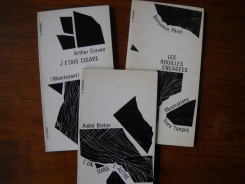

« La Bibliothèque de Babel » fut l’une des dernières occurrences1 de ce format oblong (sauf que c’est le contraire) qui eut durant les années 1960 et 1970 les faveurs de certains éditeurs, notamment Éric Losfeld et Jean-Jacques Pauvert, avant de passer de mode. Le plus souvent dévolu à de courts textes pamphlétaires (l’Extricable de Raymond Borde et Lettre aux gens malheureux et qui ont bien raison de l’être de Jacques Sternberg chez Losfeld, Plaidoyer contre la censure de Maurice Garçon et l’Homme et son âme devant la société d’Oscar Wilde chez Pauvert, sans oublier la fameuse collection «Liberté » de Pauvert et la collection « Le Désordre » de Losfeld, toutes deux maquettées par Pierre Faucheux), il servit plus rarement d’écrin précieux à des textes littéraires qui ne l’étaient pas moins (les Chasseurs d’André Hardellet chez Pauvert, la Cafarde de Bona de Mandiargues et le Marronnier d’André Pieyre de Mandiargues au Mercure de France).

1. À l’exception notable d’Actes Sud, vil étourdi que je suis. Les ajouts en bleu font suite aux remarques de mes aimables lecteurs.

Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.

Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe. Attila, 2009 et 2010.

Attila, 2009 et 2010.