Dimanche en jazz 1

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/de01a.mp3]

Duke Ellington and his Orchestra

Jungle Nights in Harlem

Freddie Jenkins, Arthur Whetsol, Cootie Williams (tp) ; Juan Tizol (vtb) ; Joe Nenton (tb) ; Johnny Hodges (sa) ; Barney Bigard (cl) ; Harry Carney (sb) ; Duke Ellington (p) ; Fred Guy (bj) ; Wellman Braud (cb) ; Sonny Greer (bt). New York, 4 juin 1930.

Jungle Nights in Harlem n’appartient pas nommément au répertoire ferroviaire du jazz, au même titre que Take the A Train (du même Ellington), Blue Train (Coltrane), Night Train (Oscar Peterson) ou Locomotive (Monk). Cependant, le riff entraînant qui surgit à la 45e seconde évoque à s’y méprendre la traction d’une locomotive, tandis que le decrescendo qui conclut la pièce suggère le ralentissement d’un train au moment de son entrée en gare, avant le jet de vapeur final. De tous les grands chefs d’orchestre – arrangeurs des années 1920-1930, Ellington est celui qui maîtrisa le mieux les contraintes de durée liées aux fatidiques trois minutes d’une face de 78 tours. Le morceau — comme beaucoup d’autres joyaux de l’époque — est impeccablement construit, à la façon d’un court métrage, a-t-on envie de dire; sa progression est irrésistible. Et les interventions de Freddie Jenkins à la trompette, d’une réjouissante extravagance, font souffler un vent de folie digne d’un cartoon de Tex Avery. Utterly exhilarating.

Ceci est une prière d’insérer

Le vingt-quatrième des quatre-vingt-dix-neuf Exercices de style est une parodie plus vraie que nature de prière d’insérer. On y lit, dans le style hyperbolique et creux propre à ce genre de prose, que le romancier X, « à qui nous devons déjà tant de chefs-d’œuvre », a traité son sujet « avec le brio qui lui est propre » et que son nouveau roman est buriné « avec un rare bonheur ».

À présent, le gag. Parmi les documents présentés à la Maison du livre dans le cadre de l’exposition Cent mille milliards de Queneau figure la prière d’insérer d’Exercices de style, qui fut adressée à la presse à la parution du volume en 1947. Et que lit-on sur ce petit feuillet ? Précisément le texte de l’exercice de style no 24.

Astucieuse mise en abyme, et joli trait d’autodérision de la part de Queneau.

Merci à Christian Hublau pour la numérisation du document.

L’exposition Cent mille milliards de Queneau est visible jusqu’au 31 janvier. Tous les détails sur le blog de l’expo.

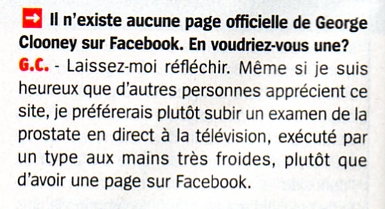

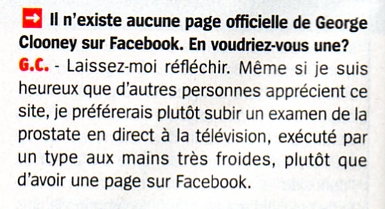

George, on t’embrasse !

Décidément, cet homme est parfait.

Entretien avec George Clooney,

Propos recueillis par Tina Johnk Christensen,

Télémoustique no 4380, 9-15 janvier 2010.

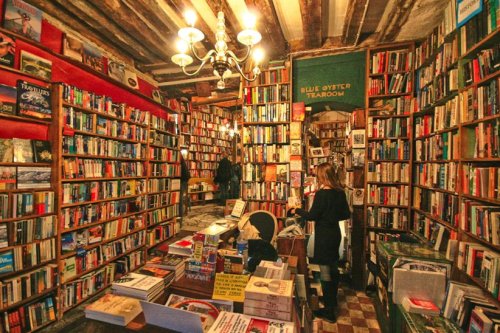

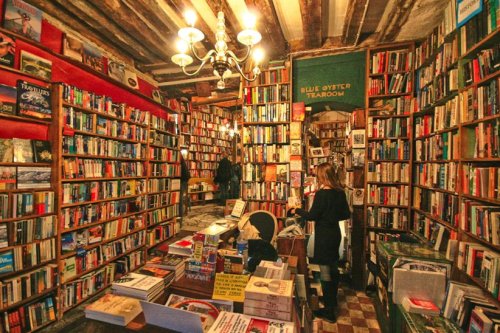

Librairies du monde

Shakespeare & Co, Paris

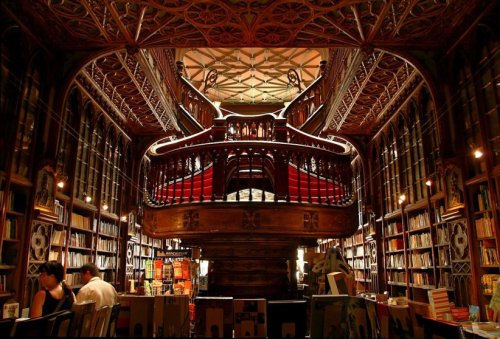

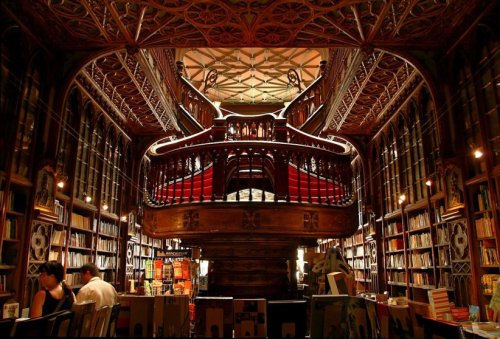

Librairie Lello (Porto), établie depuis 1906 dans un immeuble Art Nouveau.

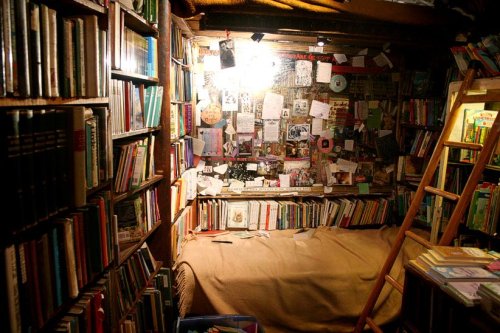

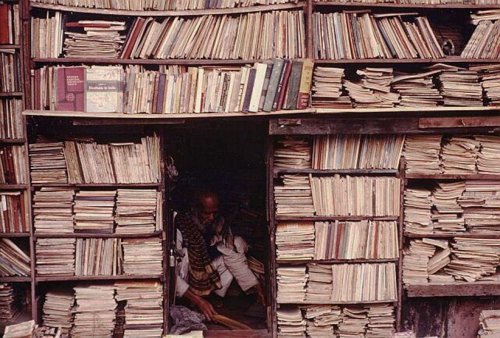

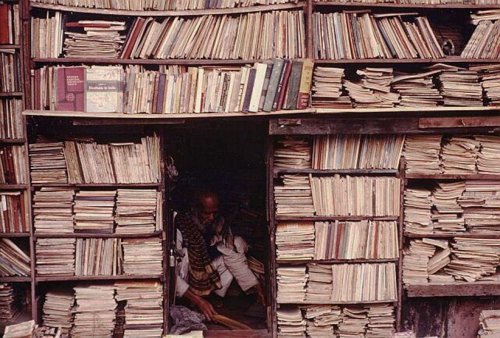

Calcutta

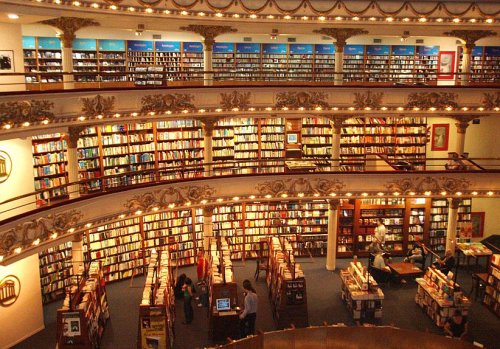

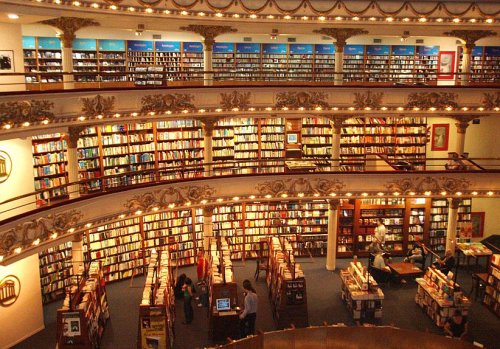

Librairie El Ateneo (Buenos Aires), installée dans un ancien théâtre devenu par la suite un cinéma.

Source et crédits photos

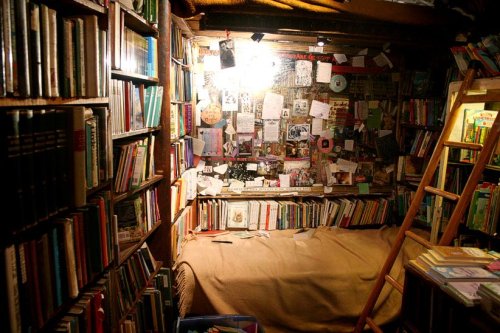

Résolution

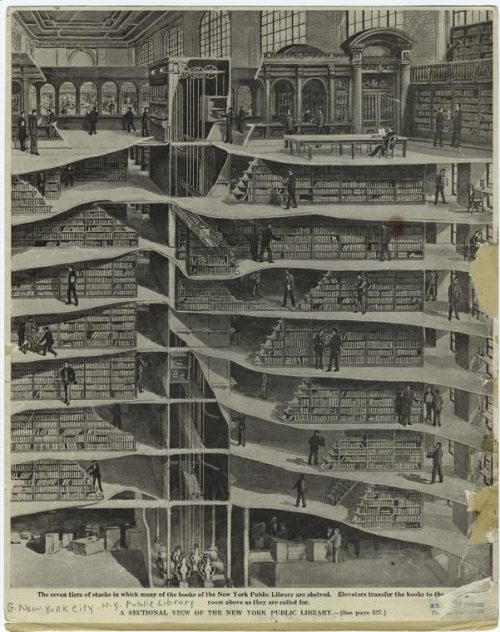

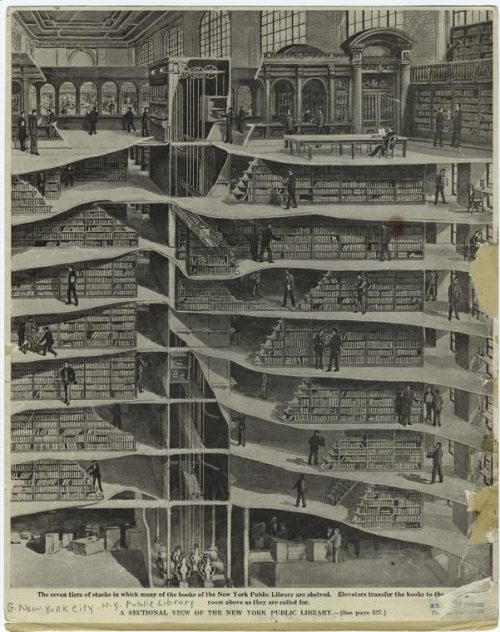

En 2010, foi de Bruce Wayne, je me fais aménager cette bibliothèque façon batcave dans les sous-sols de mon manoir.

Source

Janvier

Janvier, en France, est le premier mois de l’année depuis une décision de Charles IX. Il a trente et un jours. Chez les Romains, Janus lui ouvrait les portes. (C’était le dieu des concierges. Le mois lui était consacré.) Chez les Gaulois, les druides agiles cueillaient le gui à la cime des chênes, en chantant des chansons bretonnes (et non pas la Chanson de Roland).

Janvier est plein de neige, de vent, de nuit, de loups. On y fête le jour de l’an, l’adoration des Mages et la Saint-Charlemagne. C’est en janvier, sous le Roi-Soleil, que l’homme inventa la première machine à écrire, et que Landru, qui reste dans l’histoire comme le type du faux affectueux, brûla sa dernière victime dans un poêle à trois trous sans valeur commerciale : le vent soufflait et l’ombre de sa barbe dansait sur le mur de la cuisine.

On croit savoir que les enfants sages recevront des étrennes utiles, et même des étrennes inutiles, parmi lesquelles toutes sortes de fusées cosmiques qui seront d’un effet désastreux.

Les jours seront courts, parce que les nuits seront longues. L’emploi des appareils électroménagers y remédiera fort heureusement. Si vous êtes épuisée par une journée fatigante, au moment d’aller vous coucher, faites un bœuf mode qui ne vous prendra que quarante minutes avec la « cocotte sous pression » ; il vous fera gagner trois heures. Consacrez-les à un repos réparateur.

Une bonne lessive, au même moment, peut vous faire gagner deux grandes heures ; en achetant un prêt-à-porter vous gagnerez quarante-cinq minutes. Vous finirez par avoir trop de temps.

Alexandre Vialatte, Almanach des quatre saisons

(rédigé pour Marie-Claire entre 1960 et 1966).

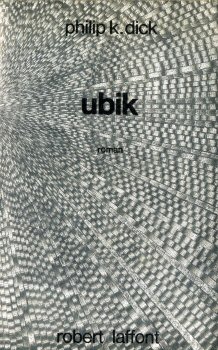

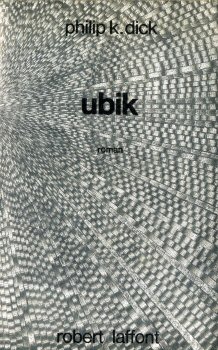

Ubikuité

Comment parler des livres qu’on aime à ceux qui ne les ont pas lus ? C’est en fait une question bien plus délicate que celle à laquelle s’est attelé Pierre Bayard il y a deux ans, avec le retentissement un rien snob qu’on sait. Comment convaincre un ami de lire « 53 jours » sans trahir le secret de ses ressorts textuels et lui gâcher la surprise ? Comment parler d’Ubik ?

Mystérieusement, je n’avais jamais lu ce roman, alors que j’aime beaucoup Philip K. Dick et qu’il s’agit de son livre le plus réputé. Il sommeillait sur mes rayons depuis — gasp — le 6 novembre 1990, date à laquelle je l’ai acquis à L’Échange, boulevard Mont-Royal, dans l’édition Laffont aux fameuses couvertures argentées (collection Ailleurs et Demain dirigée par Gérard Klein, traduction d’Alain Dorémieux : deux auteurs de SF publiés naguère par Éric Losfeld, comme on se retrouve). Et puis, avant-hier, j’ai été pris soudain du désir irrépressible de lire Ubik. Pourquoi ? Mystère. Les livres savent nous attendre le temps qu’il faut, et nous faire signe au bon moment. J’ai donc ouvert Ubik. Et je ne l’ai plus lâché.

Ce livre est extraordinaire. Totalement flippé, vertigineux, jubilatoire. Avec, comme il se doit, plusieurs niveaux de lecture enchevêtrés. Il y a des lustres que je n’avais pas dévoré un roman avec une telle excitation. Bon, toute cette rhétorique convenue de l’enthousiasme vous fait une belle jambe. Mais qu’en dire de plus pour faire envie sans déflorer le livre si peu que ce soit ? (Je ne parle même pas de la présomption qu’il y aurait à vouloir formuler un commentaire un tant soit peu original, s’agissant d’une œuvre qui a suscité des kilomètres de glose.) Par chance, j’en ignorais tout avant de l’ouvrir, et c’est tout le bonheur que je vous souhaite.

Qu’en dire alors ? Ceci, peut-être. On sait que Dick écrivait très vite. Mon intuition est que, pareil à Westlake, il ignorait où le mènerait son point de départ au moment d’introduire la première feuille dans le rouleau de sa machine à écrire, et qu’il a écrit le livre pour le découvrir. Les retournements qui explosent à la figure du lecteur, ce sont d’abord des défis que Dick lance à sa propre faculté d’invention (tiens, et de celui-là, comment vas-tu te sortir ?). Je peux me tromper. Mais quand bien même ce serait le cas, il resterait le sentiment très fort d’un livre qui s’invente à toute vitesse sous nos yeux tandis qu’alentour la réalité se désagrège et tombe en morceaux. Zut, je me tais. Lisez Ubik.