En vitesse

Morand a, dans les années 1920, cristallisé le mythe moderne de la vitesse. Vitesse des moyens de transport, qui met la Sicile aux portes de Paris. Vitesse des communications. Vitesse des transactions boursières. Mondialisation, déjà, de la finance. Vitesse du libertinage : collection d’aventures brèves dont Lewis consigne le souvenir dans un petit carnet, sous forme de fiches signalétiques.

Trois vitesses, trois mondes se heurtent dans Lewis et Irène : une aristocratie exténuée ; les vieilles banques héréditaires manœuvrant avec une opacité redoutable dans le secret des conseils de famille ; la jeune génération qui pratique la finance comme un jeu avec un mélange de hardiesse sans scrupules et de désinvolture. Le roman date de 1924. Impossible à la lecture de ne pas songer au film l’Argent, son contemporain (1928), où Marcel L’Herbier mettait pareillement en scène les voyages en avion, la circulation instantanée de l’information, l’ivresse des spéculations relancées à coups de téléphone, la frénésie de la Bourse. (Une coïncidence : Morand et L’Herbier sont nés la même année, en 1888.)

La vitesse, c’est aussi celle de l’écriture, dont Morand maîtrise d’une main ferme les variations, les accélérés et les ralentis. Ralenti, par exemple, lors de l’arrivée de Lewis en Sicile, où la vie s’écoule à un autre rythme, comme hors du temps, où il fera la rencontre fatale d’Irène, dont la première apparition en naïade est inoubliable. Pascal Pia parlait d’un style « rapide et miroitant ». Tout est dit dans la collision de ces deux adjectifs. La prose nerveuse et surveillée de Morand est constamment électrisée par un sens peu commun de l’image, qui la garde de la sécheresse. C’est l’un de ces rares écrivains dont les descriptions n’ennuient pas, parce qu’il saisit d’instinct le mouvement d’un paysage.

Dimanche en jazz

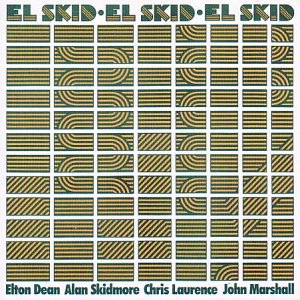

Free-bop anglais des années 1970 par un quartet où figurent deux ex de Soft Machine — histoire de rappeler combien, en ces grandes années du jazz britannique, étaient poreuses les frontières entre fusion, rock progressif et impro pure et dure. Je n’avais pas écouté ce disque depuis des lustres et c’est encore meilleur que dans mon souvenir. Sur quatre thèmes dont les meilleurs sont les deux premiers, Elton Dean (alto et saxello, qui est un petit saxophone soprano) et Alan Skidmore (ténor coltranisant) se lancent dans une blowing session énergique et sans apprêts, propulsés par une rythmique époustouflante (Chris Laurence et John Marshall). La prise de son très sèche donne l’impression que les gars ont enregistré dans leur sous-sol ou leur garage. Ça dépote, c’est parfait.

À écouter en priorité sur Tutube, Dr. Les Mosses, dont la grille harmonique est vraisemblablement dérivée d’Impressions de Coltrane.

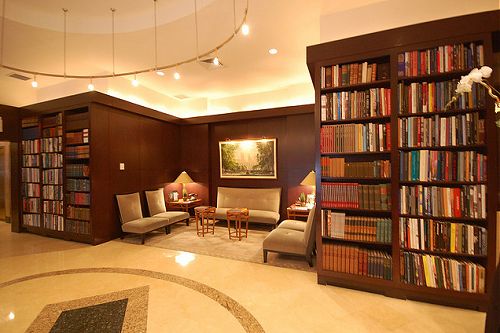

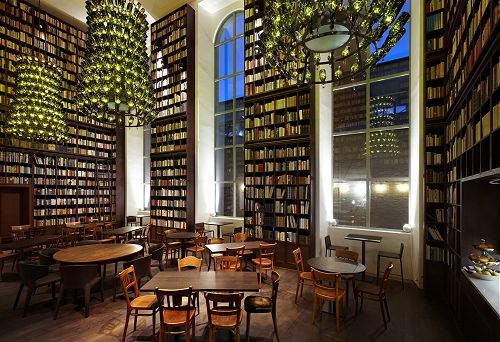

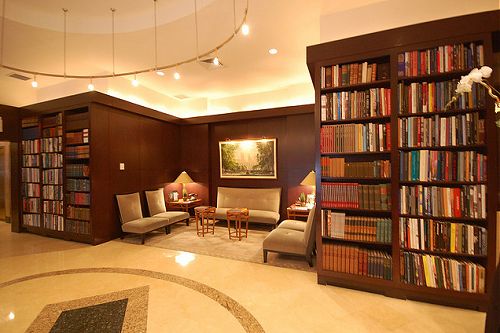

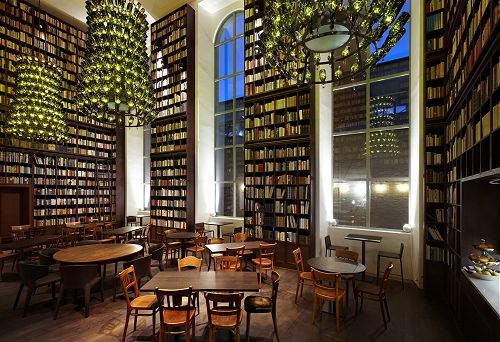

Hôtel-bibliothèque

Le Library Hotel de New York, situé sur Madison Avenue, aurait pu être imaginé par Georges Perec ou Vincent Puente. Non seulement il s’honore de posséder une collection de plus de six mille livres et une salle de lecture ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; mais il est ordonné suivant la classification décimale de Dewey. Chacun des dix étages de chambres est consacré à l’une des dix principales catégories de la CDD et chacune des soixante chambres est dédiée à un sujet particulier de cette catégorie. Suivant l’humeur, et à condition de pouvoir y mettre le prix, le voyageur pourra dormir environné de livres traitant d’architecture, de zoologie ou de langues orientales. Les couples coquins opteront pour la chambre 800.001, dévolue à la littérature érotique.

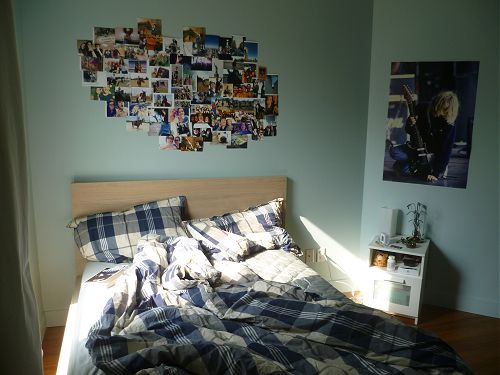

Chambres

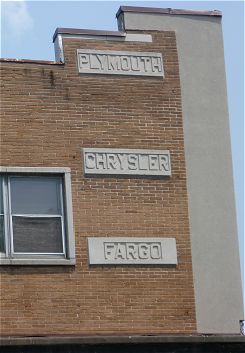

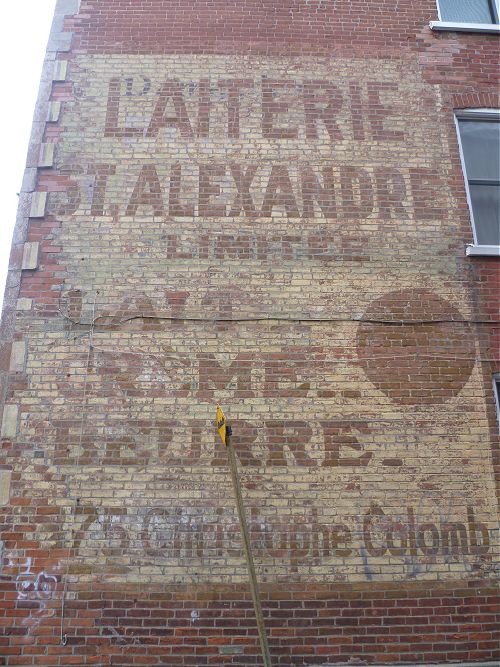

Montréal, rue Lajeunesse

Montréal, rue De Lorimier

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée

Énième vision de Désiré, jubilation intacte. Sur la finesse de la caractérisation et de l’observation sociale, les rapports entre maîtres et domestiques, le désir interdit, refoulé, qui ressurgit dans les rêves et les actes manqués, le masochisme de la condition de valet placidement constaté par l’intéressé (qui a pour singularité de tomber amoureux de toutes ses patronnes), le film n’a pas pris une ride. La mécanique du boulevard fait passer l’audace du propos, qui n’a, lui, rien de boulevardier.

Euphorisantes aussi, la vitesse d’exécution, l’intelligence de cinéaste avec laquelle Guitry transpose sa pièce à l’écran, loin des conventions d’usage à l’époque. Pas d’aération inutile, pas d’extérieurs pittoresques : nous ne quitterons pas les espaces clos de l’hôtel particulier de Paris et de la villa de Deauville. C’est de l’intérieur qu’est repensée l’économie de la pièce, par la science des entrées et des sorties de champ, le montage alterné mettant en parallèle le monde des maîtres et celui des domestiques, le recours ponctuel à des surimpressions, l’équilibre maintenu entre la dépense verbale (les deux grandes tirades époustouflantes de Désiré qui se répondent au premier et au troisième acte) et des gags purement visuels (par exemple, le numéro d’équilibriste de Désiré sur son échelle, ou encore le jeu muet de mimiques impayables de Guitry et Pauline Carton dans la cuisine).

Et puis, les portes. L’omniprésence des portes et des embrasures, qui fait de Désiré le plus lubitschien des films de Guitry. Portes qu’on entrebâille ou qu’on hésite à ouvrir, portes auxquelles on écoute ou d’où l’on surgit au moment le moins opportun, portes et corridors qui tout à la fois séparent l’espace des maîtres et celui des domestiques, et rythment la circulation des personnages entre ces deux espaces.