Généalogie de Barnabooth

Nous tenons de l’auteur que le nom de Barnabooth fut composé de Barnes, endroit de la banlieue de Londres, et de Boots, nom de pharmacies anglaises aux multiples succursales.

G. Jean-Aubry, Valery Larbaud.

Sa vie et son œuvre. La Jeunesse (1881-1920).

Éditions du Rocher, 1949.

365 jours de joie

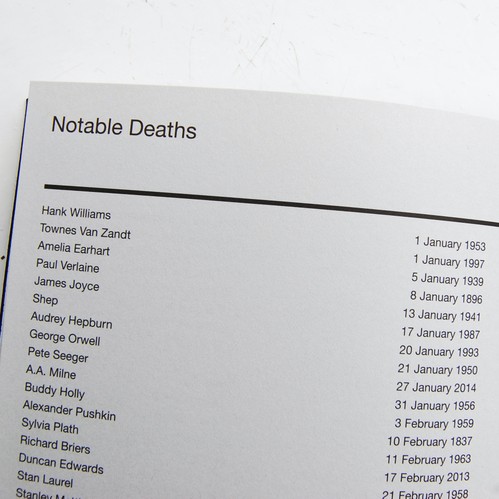

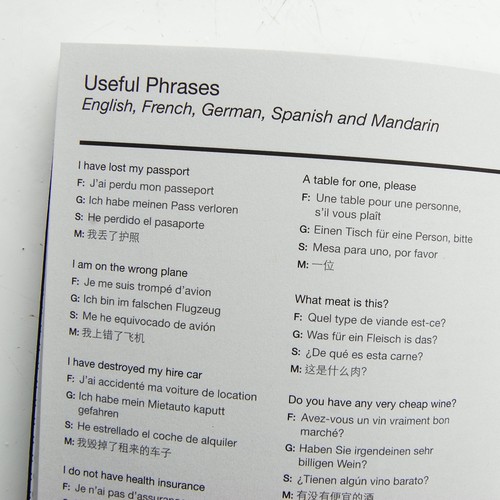

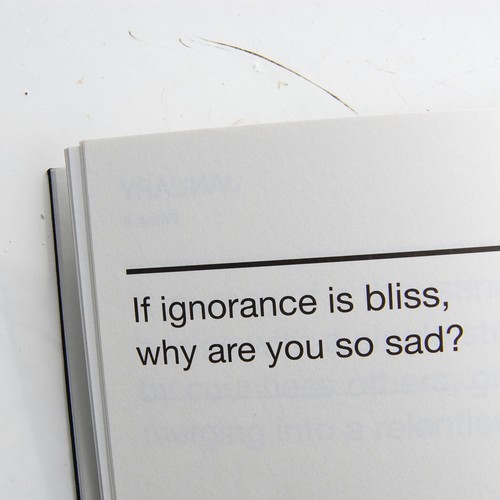

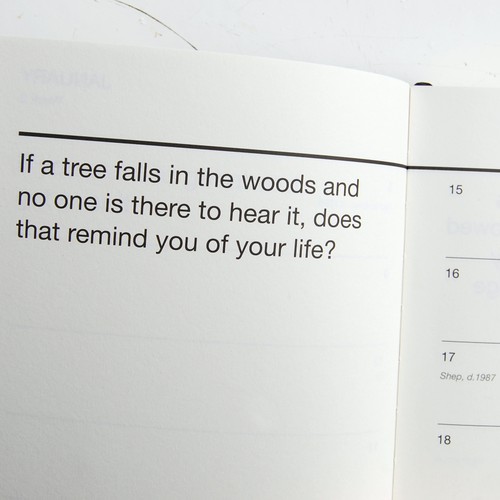

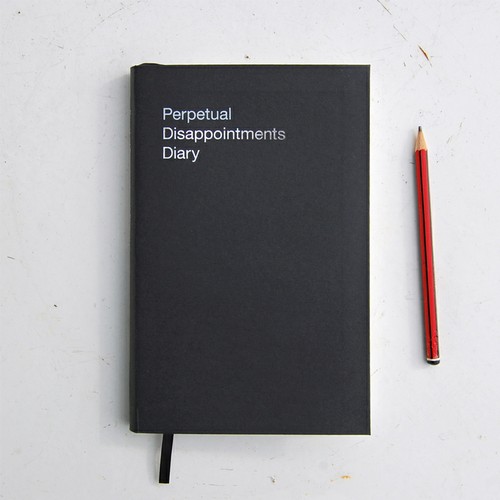

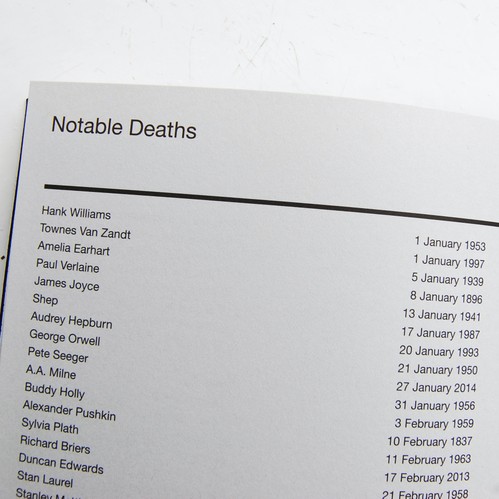

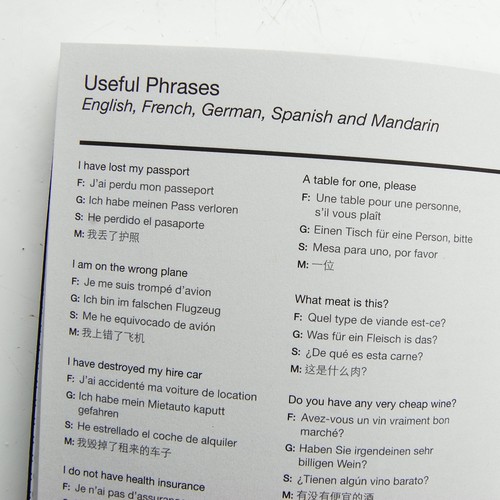

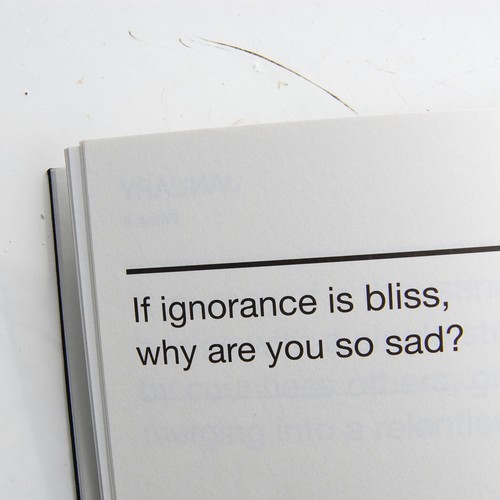

En quête d’un agenda pour l’année prochaine, j’ai opté pour cette perle d’humour noir éditée par Sue et Nick Asbury — des Anglais, évidemment : le Perpetual Disappointments Diary (oh, le joli jeu de mots), dont on peut faire l’emplette ici. Cet élégant objet propose notamment : un calendrier des morts célèbres ; un carnet d’adresses où l’on pourra ranger ses correspondants en « personnes qui n’appellent jamais », « amis imaginaires » et « personnes à qui vous devez de l’argent »; des pages blanches où noter les idées appelées à rester sans suite, et d’autres pour gribouiller en réunion ; un guide de conversation en cinq langues compilant, à l’usage des losers cosmopolites, les phrases utiles dans les situations lamentables de l’existence. Last but not least, chaque semaine s’ouvre sur une maxime démoralisante. Sachant le pouvoir intrinsèquement déprimant des adages lénifiants qui nous invitent à prendre la vie avec le sourire, nul doute que ces demotivational proverbs auront, au contraire, le don de nous requinquer tout au long de 2015. L’an nouvel s’annonce bien.

Passage de Fénéon

M. Félix Fénéon, le styliste expressif et fin, le gardien des techniques modernes, rêve de grand art et de noble littérature et promène dans Paris ses souples allures de haut lévrier aristocratique.

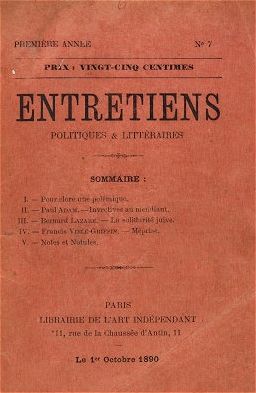

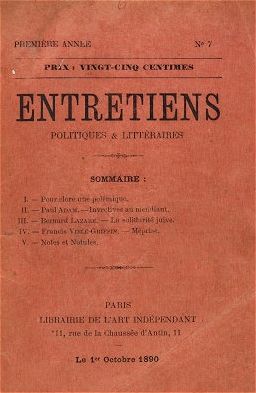

Entretiens politiques & littéraires, octobre 1890.

La revue Entretiens politiques & littéraires fut fondée en 1890 par Francis Vielé-Griffin, avec Paul Adam, Bernard Lazare et Henri de Régnier. Au sommaire, la fine fleur de deux générations symbolistes : Verlaine, Mallarmé, Saint-Pol-Roux, Édouard Dujardin, Debussy, Gide, Valéry ; mais aussi Élysée Reclus, des traductions de Bakounine, Stirner, Marx et Engels, et d’auteurs anglo-saxons comme Whitman, Emerson et Carlyle.

Fénéon et Vielé-Griffin furent en correspondance intermittente de 1890 à 1913. Les lettres du premier au second ont été réunies, avec quantité d’annexes, par Henry de Paysac aux éditions du Lérot (1990). Fénéon publia quelques notules non toujours signées dans les Entretiens politiques & littéraires. Il s’attacha surtout à y faire paraître des inédits de Jules Laforgue.

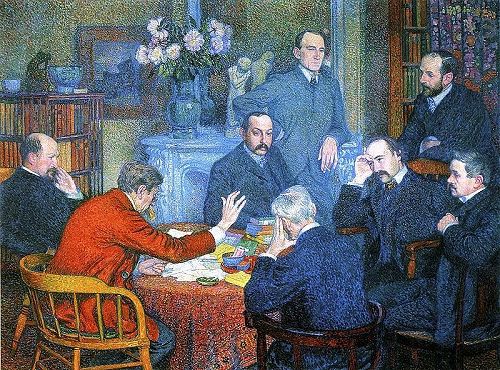

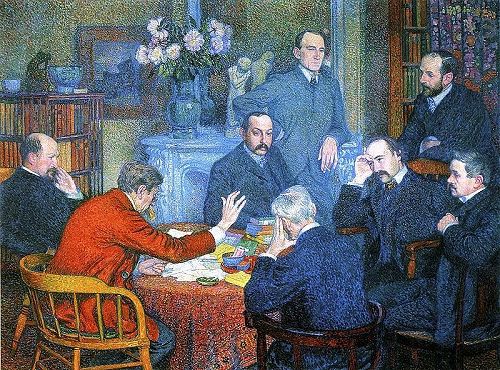

Théo Van Rysselberghe, la Lecture (1903). De gauche à droite : Félix Le Dantec, Émile Verhaeren lisant ses poèmes (en rouge), Francis Vielé-Griffin (de face et au centre), Henri-Edmond Cross (de dos), Félix Fénéon (debout), André Gide, Henri Ghéon, Maurice Maeterlinck.

(Musée des Beaux-Arts, Gand.)

La poésie ce matin (17)

ma voix

je me l’enlève

le matin

et je la regarde

s’étrangler

là

comme ça

devant moi

*

Tu viens me manger des clous dans la main. À la nuit tombée, je te ronge le dos. Je n’ai rien contre tes vertèbres, j’écoute et ta chair palpite. Les trous de la pluie sont là, je ne peux pas les colmater. Petits nous glissions sur des ardoises vers le fleuve. Depuis, notre bouche s’est brisée, on a des dents dans la langue. Quand débarquerons-nous ? Les berges sont froides, les galets dans l’eau.

Alexis Alvarez Barbosa, Exercices de chute.

L’Arbre à paroles, 2014.

Jean-Jacques Pauvert

Comment un jeune homme de dix-neuf ans, lecteur boulimique dès l’enfance, renvoyé de tous les établissements scolaires, entré à quinze ans comme apprenti vendeur à la librairie Gallimard, puis devenu courtier — et quelque peu trafiquant — en livres rares, se mit-il sur un coup de tête à publier des plaquettes signées Sartre ou Montherlant, des lettres de Flaubert dont le texte était édulcoré dans l’édition officielle de sa correspondance ? D’où lui vint l’idée folle de mettre en chantier, à la fin des années 1940 — il avait vingt et un ans —, la première édition intégrale et non clandestine des œuvres complètes de Sade ? Soixante ans plus tard, dans ses passionnants mémoires la Traversée du livre, Jean-Jacques Pauvert s’interrogeait encore sur ce « mouvement instinctif » qui fit de lui un éditeur : « Est-ce que ce n’est pas pour comprendre vraiment quelque chose que je veux le mettre au jour, le donner à lire ? »

Lire la suite sur Karoo.

Merci à Charles Tatum d’avoir retrouvé la trace en ligne de la remarquable préface de J.-J. P. à l’Enfer du sexe.

Éditer Mallarmé

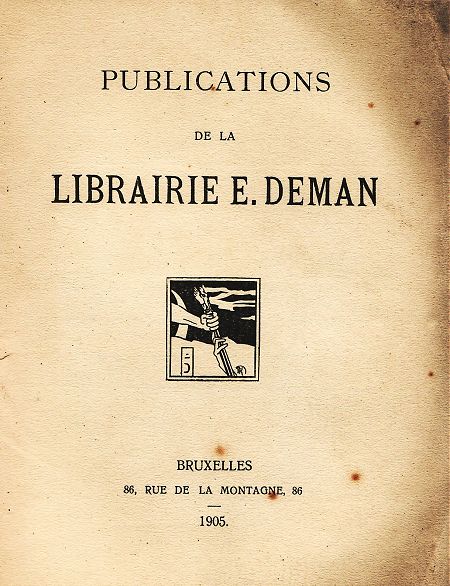

Trouvé à la brocante, ce livret accompagnait l’exposition « Edmond Deman, éditeur de Mallarmé », organisée en 1999 au musée départemental Stéphane Mallarmé. C’est un joli petit objet imprimé sur deux papiers, incluant des fac-similés en réduction de quelques pages des trois livres de Mallarmé parus chez Deman, les Poèmes d’Edgar Poe, Pages et Poésies. Ces reproductions permettent d’apprécier la qualité du travail éditorial : mise en page aérée, typographie parfaite, emploi de la couleur pour les titres et les ornements. Le texte du livret, informé et précis, est d’Adrienne Fontainas, commissaire de l’exposition, à qui l’on doit une excellente biographie de l’éditeur 1.

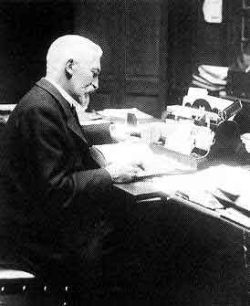

Libraire, bibliophile, collectionneur et marchand d’art, Edmond Deman (1857-1918) fut une figure majeure de l’édition fin de siècle. Son activité témoigne de la richesse des échanges entre la France et la Belgique au temps du symbolisme. Sa maison est ouverte aux écrivains et aux artistes. Sa librairie bruxelloise accueille des expositions de Degas, Renoir, Manet, Carrière et Delville. Il entretient des relations suivies avec Émile Verhaeren dont il publiera quatorze livres, Léon Spillaert et Théo Van Rysselberghe, Odilon Redon et Eugène Devolder, Félicien Rops et Villiers de l’Isle-Adam, Maeterlinck et Fernand Khnopff. Son travail d’éditeur, pour être limité en quantité (cinquante-quatre titres imprimés à petit tirage sur les meilleurs papiers), est d’une importance exceptionnelle par le choix des textes autant que par le soin extrême apporté à la réalisation éditoriale. Chacun de ses livres est le fruit d’un dialogue nourri avec l’auteur et l’artiste éventuel, dont la plupart deviendront des amis. Avec Mallarmé, il sera royalement servi.

Le poète a découvert Deman grâce à l’exemplaire des Soirs que lui a offert Verhaeren. Le voilà, l’éditeur de ses rêves, capable de réaliser « un livre qui soit un livre architectural et prémédité ». Deman ne sera pas au bout de ses peines. Entre les deux hommes, les relations sont à la fois cordiales et compliquées, et si la lenteur de l’éditeur exaspère parfois Mallarmé, Deman s’avoue découragé par son auteur, sa quête impossible du Livre ultime et ses atermoiements sans fin (italiques ou romains ?). L’élaboration des Poésies sera particulièrement longue et laborieuse, au point où Deman finit par rendre son tablier. Refus de Mallarmé, nouveau départ, nouvelle ronde d’hésitations. Dans l’intervalle, le tandem s’attèle à une édition des Histoires souveraines de Villiers de l’Isle-Adam. En août 1898, dernier échange de lettres. Un mois plus tard, Mallarmé meurt soudainement, « sans avoir vu le volume dont il avait tant rêvé ». Les Poésies paraîtront à titre posthume, en février 1899. Valéry en a corrigé les dernières épreuves.

1 Adrienne et Luc Fontainas, Edmond Deman éditeur. Art et édition au tournant du siècle, Labor, «Archives du futur », 1997. Voir aussi le catalogue de l’exposition du musée Félicien Rops, Impressions symbolistes. Edmond Deman, éditeur d’art, 2011.

La marque de l’éditeur, dessinée par Fernand Khnopff