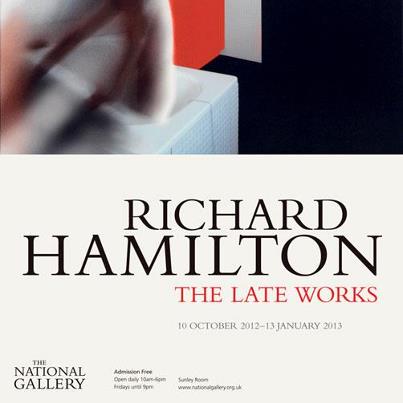

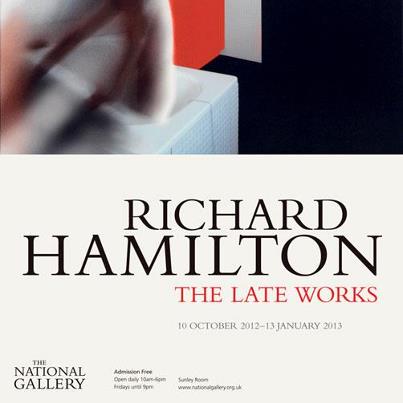

Richard Hamilton

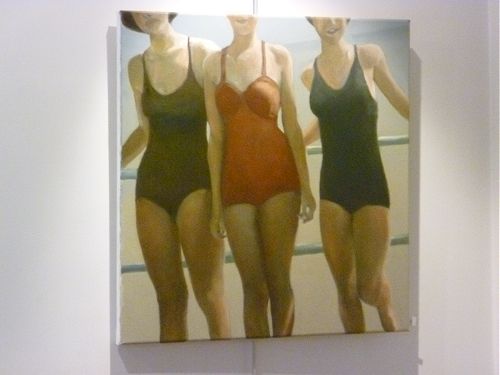

Si Robert Dieltens, le peintre dont j’ai raconté la vie dans une nouvelle de la Nuit sans fin, avait été un artiste sérieux et non un mystificateur, alors ses œuvres auraient ressemblé à celles de Richard Hamilton, pionnier du pop art britannique dont la National Gallery expose une vingtaine d’œuvres jusqu’au 13 janvier 2013. Variations sur des thèmes de Duchamp, emprunts ironiques à l’histoire de l’art (de la Renaissance à la peinture d’intérieur hollandaise), souci perspectiviste et mises en abyme se télescopent dans ces toiles mêlant de manière extrêmement élaborée peinture, collage, photographie et procédés numériques. Hamilton est mort l’année dernière, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, alors qu’il préparait cette exposition. J’apprends qu’il avait illustré une édition d’Ulysse de Joyce et conçu la pochette de l’album blanc des Beatles.

The Annunciation

The Saensbury Wing

The Passage of the Bride, avec une reprise du Grand Verre

et une allusion plus discrète à Fresh Widow.

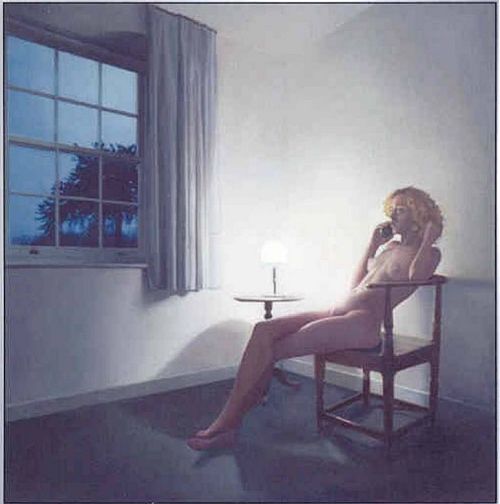

Descending Nude

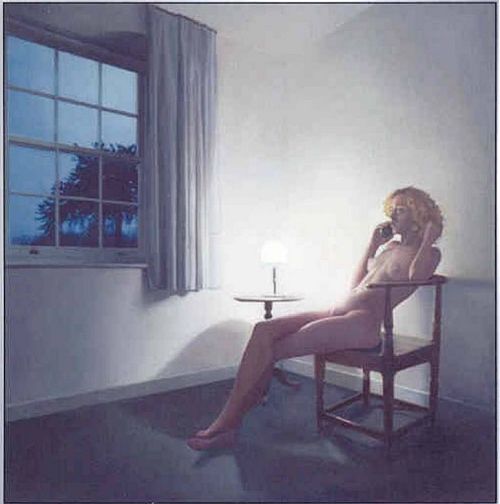

Hôtel du Rhône.

Bathroom fig. 1

Bathroom fig. 2 II

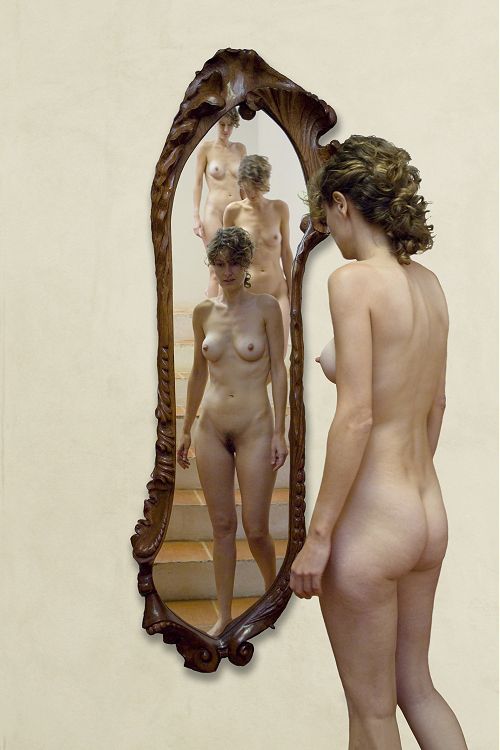

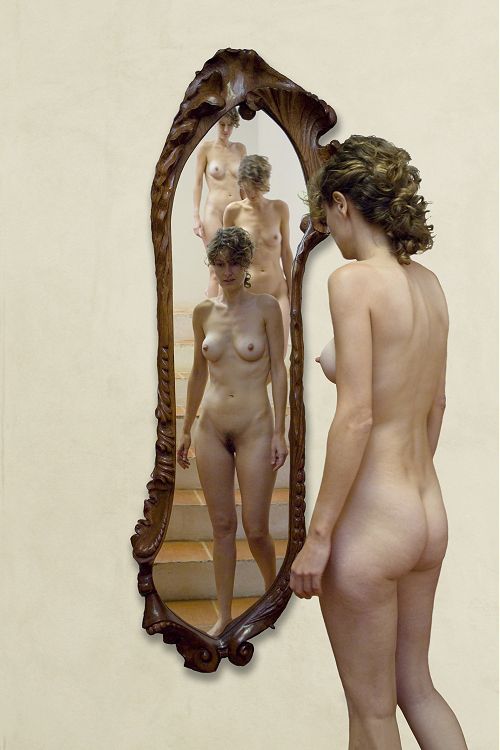

Un des trois éléments du Chef-d’œuvre inconnu, triptyque auquel travaillait Hamilton au

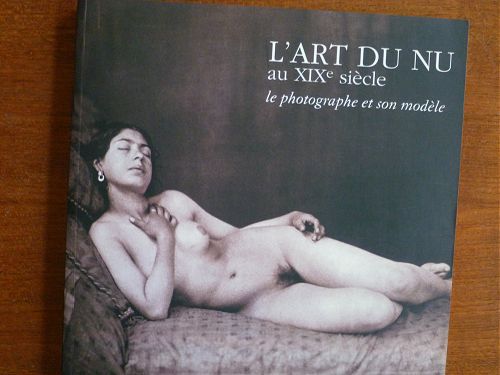

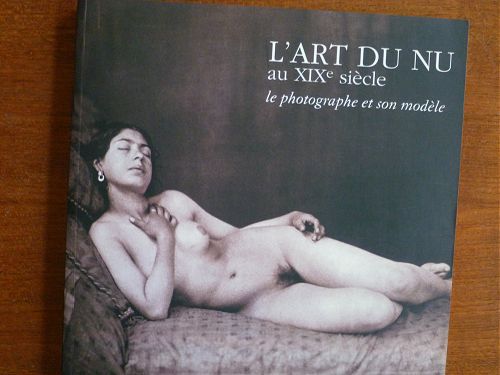

moment de sa mort. « C’est mon Étant donné. » Poussin, Courbet et le Titien sont réunis derrière un nu emprunté à une photographie de Louis-Camille d’Olivier (1855).

Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale (1998).

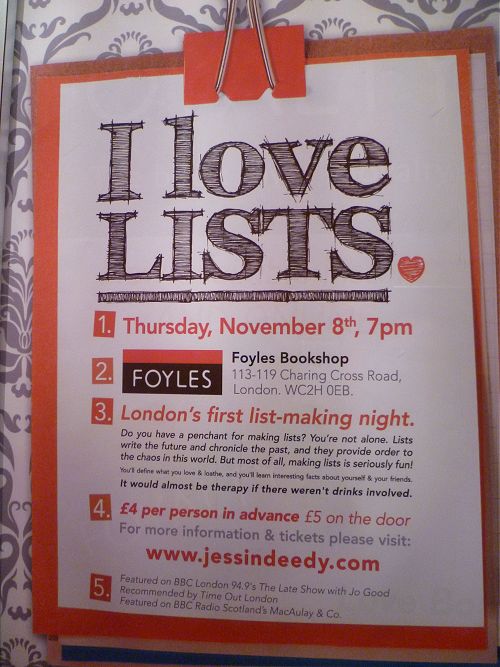

Le triangle d’or

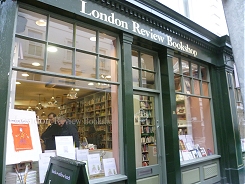

Encore une fois encore on a déambulé dans ce triangle magique dont les trois sommets sont Waterstones sur Gower Street, le merveilleux London Review Bookshop près de Bloomsbury Square (un rêve de petite librairie, qui fait aussi café), et le métro Leicester Square. Triangle qui se trouve ainsi englober Charing Cross Road, ses librairies et bouquinistes. Beaucoup d’entre eux ont fermé leurs portes ces dernières années, y compris, sic transit, la librairie Murder One, providence des amateurs de polars ; mais la rue a encore de beaux restes et, dieu merci, Foyles et ses quatre étages sont toujours debout, fabuleuse caverne d’Ali-Baba dont on ne connaît pas d’équivalent ailleurs, et où l’on peut fureter des heures sans voir le temps passer. Bref, on s’est retenu à quatre mains pour ne pas repartir avec une valise supplémentaire de livres et l’on s’est limité modestement à quelques ouvrages, neufs ou d’occasion.

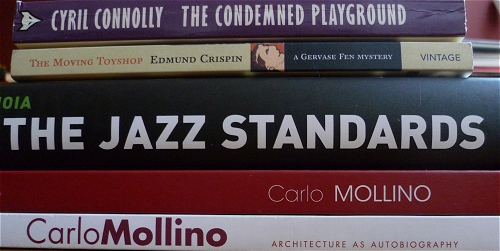

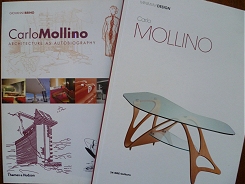

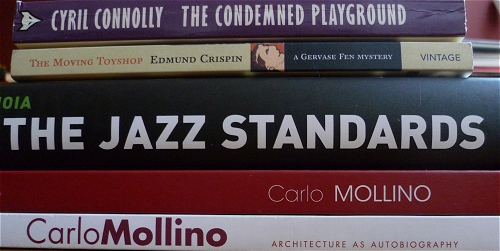

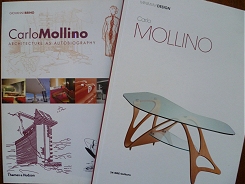

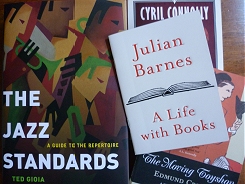

— Deux monographies complémentaires sur le Turinois Carlo Mollino, architecte, décorateur, designer, photographe, érotomane, passionné de ski, d’aviation et d’engins de vitesse, dont la figure excentrique et secrète continue de fasciner.

— Un recueil d’articles, parus dans les années 1930-1940, de Cyril Connolly, The Condemned Playground, qui ne sera probablement jamais traduit en français. Sa verve perspicace est pourtant bien roborative, ses remarques sur la vie littéraire et l’exercice du métier de critique en temps de surproduction éditoriale (déjà) n’ont pas pris une ride, et l’article « More about the Modern Novel », épinglage assassin des clichés du roman de consommation courante, pourrait resservir à chaque rentrée littéraire.

— The Moving Toyshop, whodunit désinvolte et amusant d’Edmund Crispin qu’on s’était promis de lire.

— Une plaquette, A Life with Books, où Julian Barnes évoque comme l’annonce le titre sa vie parmi les livres, depuis ses lectures de jeunesse jusqu’à ses expéditions chez les bouquinistes de province. Chacun s’y reconnaîtra.

— Enfin, un ouvrage dont on rêvait qu’un connaisseur l’écrive un jour, The Jazz Standards. D’After You’ve Gone à You’d Be So Nice to Come Home to, Ted Gioia passe au peigne fin plus de deux cent cinquante compositions du répertoire : récit de leur genèse, mise en contexte, analyse musicale succincte, fortune auprès des jazzmen, interprétations mémorables. On n’a fait qu’en commencer la lecture, mais on est ravi d’y trouver déjà un éloge de Burt Bacharach, et puis une remarque incidente sur le goût des jazzmen pour les titres-palindromes. On savait qu’il fallait lire Airegin de Sonny Rollins à l’envers (Nigeria), mais on n’y avait jamais pensé pour Ecaroh d’Horace Silver (pourtant flagrant), Emanon de Dizzy Gillespie (No Name), Eronel de Thelonious Monk (Lenore, prénom d’une ex-petite amie de Sadik Hakim), et on ne connaissait pas ces deux compositions de Miles Davis, Selim et Sivad. Étonnant, non ?

Chambres

Londres, Apollo Hotel

Les historiens d’art vont au cinéma

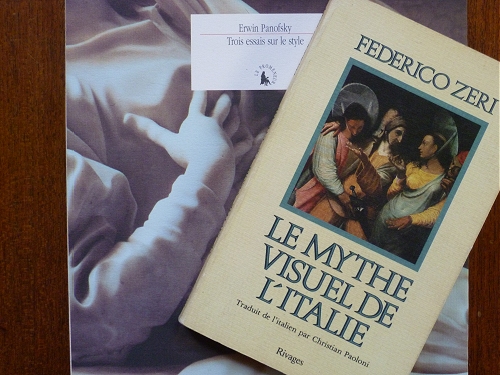

Il est toujours intéressant, le regard de l’historien d’art sur le septième art, sa manière d’établir des connexions entre peinture et cinéma, de mettre au jour des continuités souterraines là où le discours critique privilégie souvent les ruptures. L’extrait, ci-dessous, d’un essai de Federico Zeri que je me promettais depuis longtemps de lire en donne un bon exemple. Mais je songe aussi au passionnant essai précurseur de Panofsky, « Style et matière du septième art » (1936 ; version augmentée en 1947).

En un temps où le cinéma était encore, pour bien des intellectuels, ce « divertissement d’ilote » que fustigeait Georges Duhamel, il est exceptionnel de voir un érudit d’une telle trempe traiter le sujet avec une intelligence et une compétence qui sentent la fréquentation assidue des salles obscures par un spectateur ne boudant pas son plaisir. Non seulement place-t-il avec vingt ans d’avance Buster Keaton sur le même pied qu’Eisenstein, mais il fait l’éloge des Marx Brothers, de Betty Boop et du slapstick, adopte d’emblée le cinéma parlant (position là encore novatrice en son temps, y compris dans le cercle des cinéphiles qui voyaient dans l’arrivée du parlant une décadence, un abâtardissement de la « pureté » du muet) et défend — à l’inverse des philosophes de l’école de Francfort — la nature commerciale du cinéma, en rappelant qu’elle fut la règle plutôt que l’exception dans l’histoire de l’art. Au passage, cet aphorisme savoureux : « S’il est vrai que l’art commercial court toujours le risque de se retrouver sur le trottoir, il est également vrai que l’art non commercial court toujours le risque de finir vieille fille. » En bon iconologue, Panofsky est naturellement attentif au primat de la mise en scène (composition des plans, ordonnancement de l’espace) et propose au passage des rapprochements inattendus, par exemple lorsqu’il convoque les gravures de Dürer pour éclairer la relation organique entre le jeu des comédiens et le procédé cinématographique.

« Style et matière du septième art » a été publié en français dans Cinéma : théorie, lecture (coord. Dominique Noguez, Klincksieck, 1973) et dans Trois Essais sur le style (Le Promeneur, 1996), où il voisine avec deux essais tout aussi remarquables, « Qu’est-ce que le baroque ? » et « les Antécédents idéologiques de la calendre Rolls Royce ».

La description de l’Italie et des Italiens selon des critères objectifs n’a pas disparu toutefois ; son lieu d’expression n’est plus la peinture, mais le cinéma, le passage de l’un à l’autre ayant suivi un processus dont il est encore difficile de cerner les étapes. Les aspects essentiels de ce qu’on a appelé le néoréalisme au cinéma sont définis dans les Amants diaboliques de Luchino Visconti (1942), plus encore que dans La terre tremble (1948). Dans cet archétype, le répertoire des personnages, des cadrages, des choix topographiques et des plans, plonge ses racines dans un riche humus de culture figurative, où la France filmée par Jean Renoir et peinte par les impressionnistes et les post-impressionistes se mêle à l’Italie des peintres naturalistes du XIXe siècle. Toutefois, il s’agit là d’une enquête qui n’a pas encore été menée par la critique d’art ; et l’épisode suivant, qui prend naissance chez Visconti, dans sa manière de percevoir l’Italie à travers le cinéma, se déroule sous nos yeux, avec une telle richesse et une telle variété qu’on peut considérer le cinéma comme l’art majeur de notre époque, tout comme le fut l’opéra à l’époque du romantisme et l’architecture au début de la Renaissance. Par ailleurs, si ce n’était une question de place, il y aurait lieu d’indiquer ici les divers liens entre la peinture naturaliste et vériste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et de nombreuses images du paysage italien que l’on doit à Michelangelo Antonioni, à Pietro Germi, à Federico Fellini et à nombre d’autres metteurs en scène de premier plan ; sans oublier la reprise du style du Caravage qui apparaît dans Accatone de Pier Paolo Pasolini (1961). Qu’il suffise de souligner la continuité sans faille reliant le cinéma néoréaliste italien au réalisme qui a fleuri, en peinture, dans l’Italie laïque, socialiste, occupée à d’humbles tâches, à l’époque suivant le Risorgimento ; soulignons aussi combien la perception visuelle de l’Italie et des Italiens a trouvé dans le cinéma un média lui permettant d’être diffusée à l’échelle nationale et de toucher toutes les couches sociales, avec un rayon d’action totalement inédit dans un pays comme le nôtre. Cependant, l’historien ne manquera pas de relever que les premières lueurs, la préhistoire, pourrait-on dire, du cinéma italien — en 1910, environ — coïncident pratiquement avec l’époque du mouvement futuriste et avec le déclin du naturalisme en peinture. Elles coïncident aussi avec l’événement le plus important de ce siècle en matière de peinture, la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico […].

Federico Zeri, le Mythe visuel de l’Italie.

Traduction de Christian Paolini. Rivages, 1986.

Le titre original, pour être plus scolaire et moins vendeur, est plus exact : la Percezione visiva dell’Italia et degli Italiani nella storia delle pittura (1976).

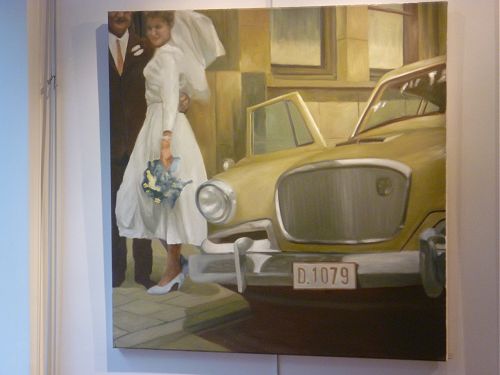

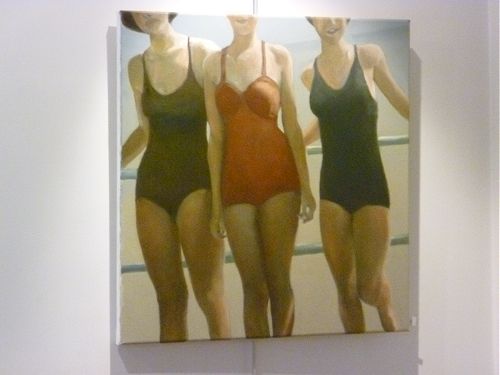

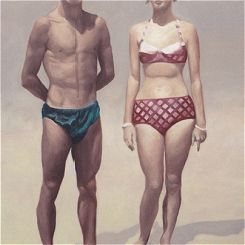

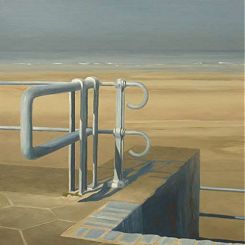

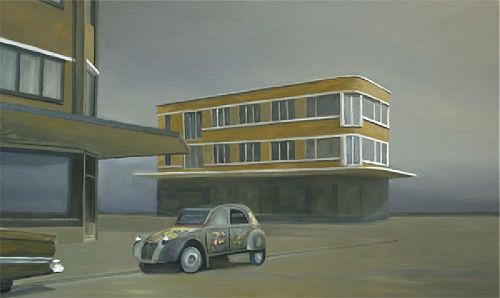

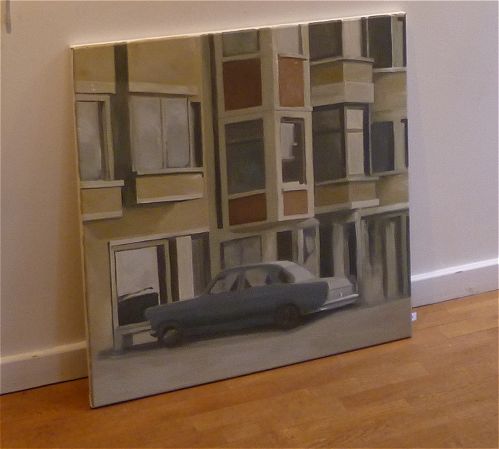

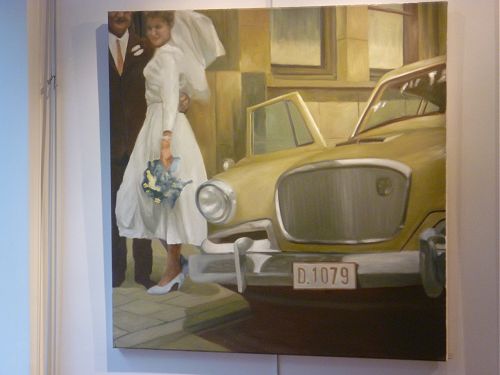

Le dimanche de la vie

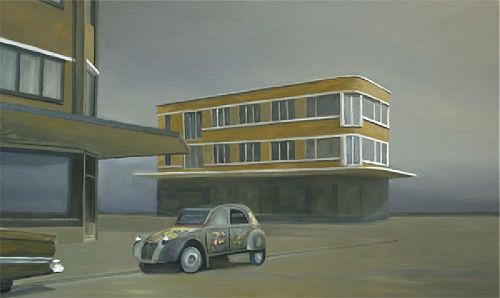

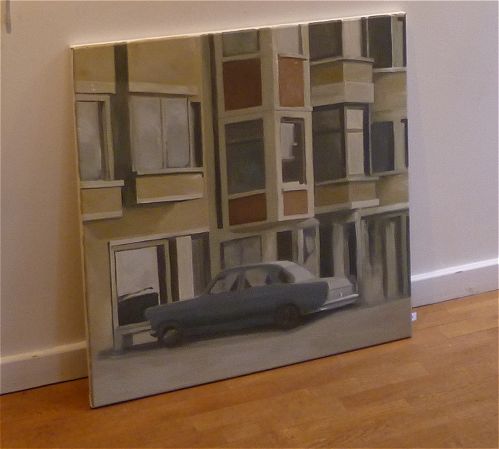

Mystère des hasards objectifs. Une curieuse chaîne de coïncidences infimes et de rencontres imprévues m’a conduit avant-hier à la galerie Venta, où sont exposées jusqu’au 28 octobre les toiles d’Henri Sarla. Je ne connaissais ni l’artiste ni la galerie. Celle-ci est située légèrement à l’écart de mes parcours habituels et il s’en est fallu d’un rien pour que, littéralement, je passe à côté (un rien : la décision subite, irraisonnée, d’emprunter exceptionnellement un itinéraire B plutôt que l’itinéraire A plus court et plus conforme à mes routines piétonnes, décision qui a mis en branle, comme la chute d’un domino sur un autre, la succession de hasards et de rencontres susdite). Ces circonstances improbables n’ont fait qu’ajouter à l’enchantement de la découverte.

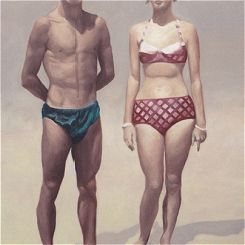

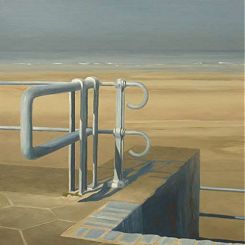

Henri Sarla n’est certes pas le premier à utiliser des photographies comme matériau de base d’un travail pictural, mais il en tire les éléments d’un univers singulier. Il a commencé par travailler à partir de photos de vacances à la mer puisées dans ses propres albums de famille, avant d’élargir sa cueillette à des photos de famille anonymes des années 1950-1960 trouvées dans les brocantes. Photos amateurs souvent floues ou mal cadrées, élues dirait-on à proportion de leur maladresse et de leur banalité. De la reproduction de ces clichés 1, il tire, plutôt qu’un effet hyper-réaliste, un effet d’irréalité, de vie immobile, de temps suspendu, sinon d’angoisse muette, dont la sidération douce — jeux de lumière et décadrages aidant — ne va pas sans rappeler le monde médusé d’Edward Hopper. Aussi inscrits soient-ils dans une époque précise (que connotent les architectures, la mode vestimentaire et ces voitures qu’on dirait stationnées là pour toujours), les mariages et les réunions de famille tristounettes, les souvenirs balnéaires et les espaces urbains désertés comme après la fin du monde sont moins, chez Sarla, des vecteurs de mémoire et de nostalgie que d’une étrangeté presque onirique.

1 Ou de leur recréation, puisqu’il semble que certaines toiles aient été composées en assemblant des éléments provenant de plusieurs photographies.

Espace Venta, 90 rue Hors-Château, 4000 Liège.

Espace Venta, 90 rue Hors-Château, 4000 Liège.

Hors exposition

Chambres

Paris, Hôtel Jules César