Les petits livres

J’ai soixante-quinze ans, j’ai écrit dix-huit petits livres, et les diffuseurs m’ont dit que ce n’était pas bien que les livres soient courts, parce que les gens n’achètent jamais de livres pour les lire eux-mêmes, mais pour en faire des cadeaux, et on a l’air radin si on fait cadeau d’un petit livre.

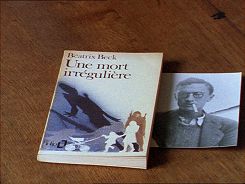

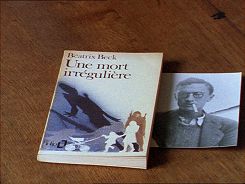

Béatrix Beck.

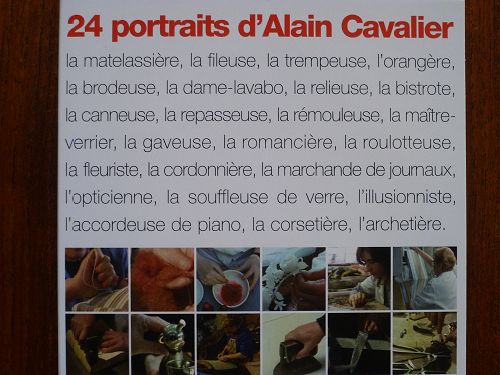

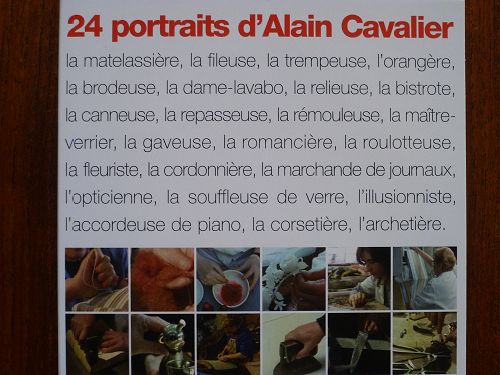

Portraits, 2e série, d’Alain Cavalier, « La romancière ».

Propos corroborés par une ancienne libraire de ma connaissance, qui se faisait régulièrement demander, lorsqu’elle recommandait un petit livre : « Vous n’avez rien de plus gros ? »

Découvrant enfin ces merveilleux Portraits, on est frappé de voir à quel point ils auront constitué, plus encore que Thérèse, un moment-charnière dans le cinéma de Cavalier en posant, à la façon de travaux d’approche, les premiers jalons d’une méthode et d’un style qui s’épanouiront des années plus tard avec la Rencontre, le Filmeur et leurs divers surgeons : même sens du détail concret et révélateur, même attention aux objets, aux visages et aux mains, même sûreté du cadrage, même emploi de la voix off « en direct ». Filmant — avec quelle justesse — le travail artisanal des autres, Cavalier réfléchit sur sa propre pratique, artisanale elle aussi, et certains de ses apartés rêvant un futur possible du cinéma anticipent de manière étonnante l’avènement des mini-caméras numériques.

La mémoire vagabonde

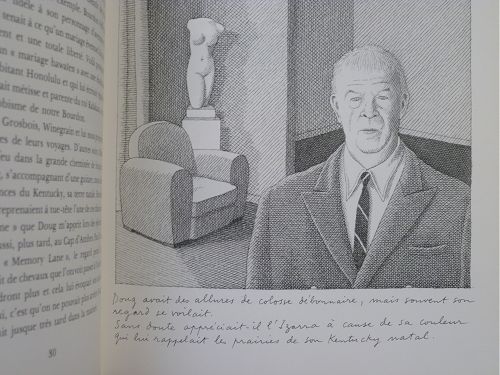

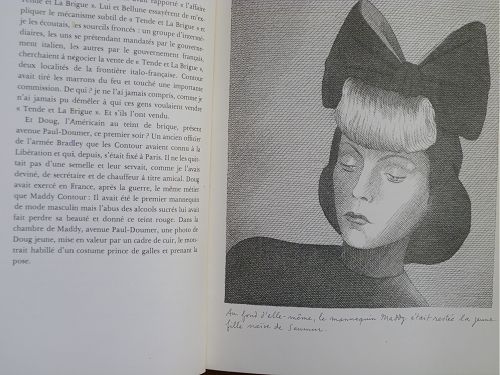

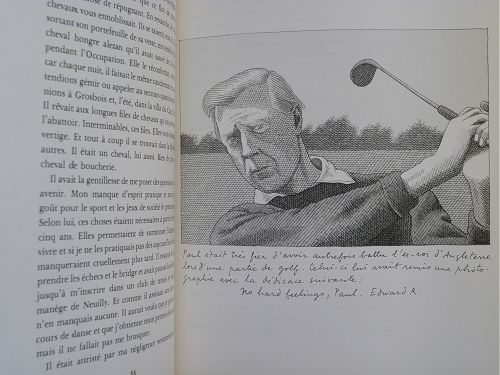

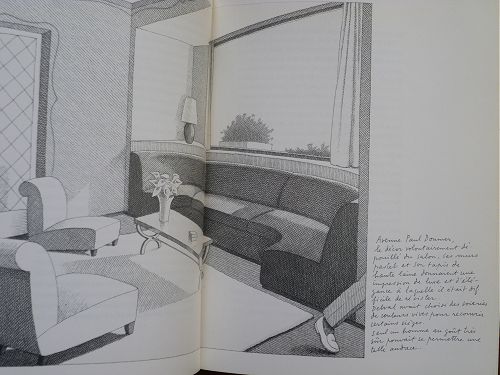

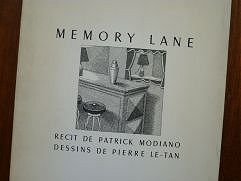

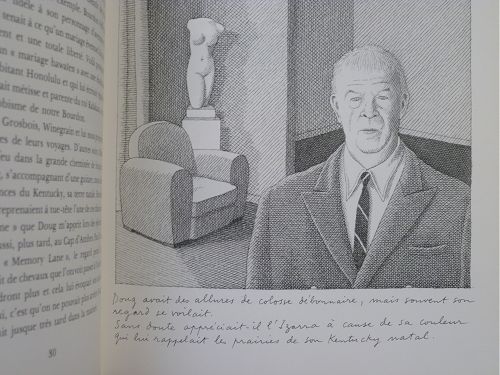

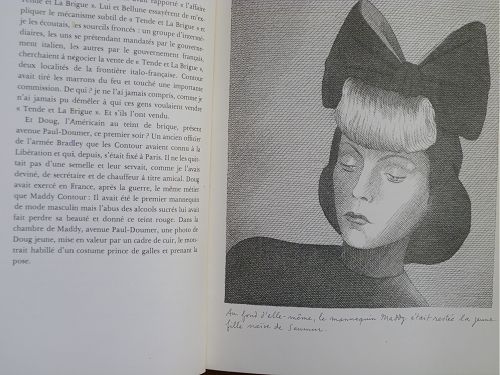

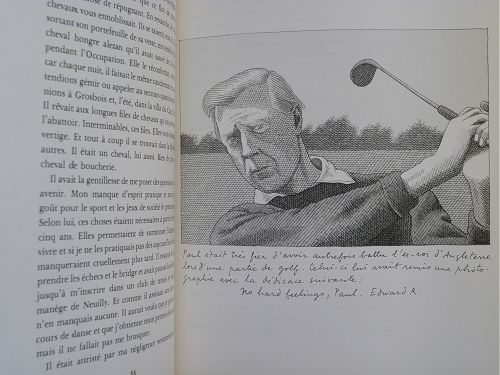

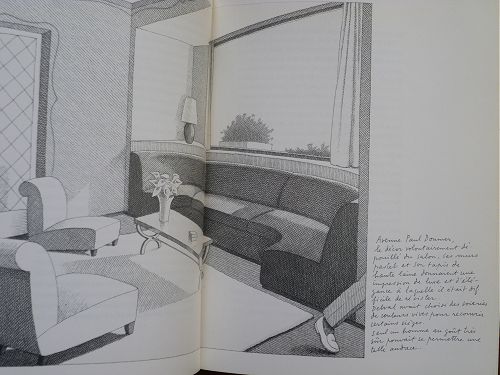

Bonheur d’avoir enfin en main l’édition originale de Memory Lane, dont l’édition de poche m’accompagne depuis l’adolescence. Ce n’est pas simplement du fétichisme de collectionneur, car il y a le plaisir de pouvoir contempler en grand format, en vis-à-vis du texte, les beaux dessins de Pierre Le-Tan, qui en sont, mieux que l’illustration, la moitié inséparable. Ils participent à son ambiance et en prolongent l’écho, à l’instar de leurs légendes qui ne sont pas des extraits mais de petits commentaires autonomes esquissant d’autres virtualités possibles du récit.

Memory Lane est l’un de ces livres dont de nombreuses lectures n’épuisent pas le charme. Au contraire, il semble qu’à chaque visite les meubles aient légèrement bougé et qu’on découvre de nouvelles modulations, des arrière-plans inaperçus, des lignes de fuite insoupçonnées — par exemple, le thème de la double vie, par exemple que ce livre feutré s’ouvre sur le souvenir d’un assassinat et se conclut par un suicide. Je ne suis pas un inconditionnel de Modiano, mais toutes les qualités qu’on lui prête se trouvent concentrées dans ce bref récit, si simplement écrit qu’on se demande par quel mystère il parvient à un tel pouvoir d’évocation. Incipit :

Je me demande par quelle mystérieuse chimie se forme un « petit groupe » : tantôt il se disloque très vite, tantôt il reste homogène pendant plusieurs années, et souvent à cause du caractère disparate de ses membres on pense aux rafles de police qui rassemblent de minuit à l’aube des individus qui ne se seraient jamais rencontrés sans cela.

Par l’entremise d’un collègue de bureau, le narrateur est introduit dans l’une de ces petites bandes, qu’il côtoiera durant quelque temps sans en devenir un membre à part entière 1. Autour de Paul Contour, avocat d’affaires aux entreprises incertaines, et de sa femme Maddy, ancien mannequin, gravitent un Américain au teint de brique qui soigne dans l’alcool la nostalgie de son Kentucky natal, un antiquaire qui fut autrefois danseur, un tandem d’inséparables amis de collège, le fils d’un ancien ministre du dernier empereur d’Annam reconverti dans la parfumerie, et quelques autres. Entre confidences murmurées, romances esquissées, drames enfouis et secrets effleurés, l’évocation de ce petit monde ne va pas sans une ironie impalpable : ainsi l’antiquaire Claude Delval est-il invariablement présenté à chacune de ses apparitions comme « le spécialiste des bois clairs », refrain qui tourne au discret running gag. De week-ends en Sologne en virées en décapotable, de sports d’hiver en Autriche en étés au Cap d’Antibes, la petite bande se meut dans un rêve ouaté, écho de fastes d’autrefois, en poursuivant d’improbables chimères pour déjouer l’angoisse de vivre et se persuader que rien n’a changé : Winegrain et Bourdon prolongent indéfiniment leur adolescence, Dô engloutit une fortune dans l’achat d’un aérodrome et rêve de fonder un aéroclub… Fausse insouciance guettée par la mélancolie (à l’image des terribles accès de neurasthénie qui terrassent régulièrement Winegrain), châteaux en Espagne bâtis sur du sable : sous son aisance de façade, Paul Contour, aux crochets de qui vivent plus ou moins les autres, est en permanence au bord de la banqueroute et jongle avec les hypothèques et les menaces de saisie. Ce monde est sur le point d’être englouti ; au moment où le narrateur prend la plume, il s’est dissous depuis longtemps comme un songe silencieux.

1 À la réflexion, cette position d’entre-deux du narrateur, mi-acteur mi-témoin effacé — stratégie narrative qu’on retrouve différemment mise en jeu dans certaines nouvelles d’Henry James —, est peut-être le sésame qui nous permet d’entrer si facilement par effraction dans le récit, comme Juliet Berto et Dominique Labourier dans la maison hantée de Céline et Julie, car ce narrateur est bien davantage un alter ego du lecteur que de l’auteur.

La destruction de Londres (2)

Kojève définissait la philosophie comme un discours qui énonce tout ce qu’il est possible de dire sans se contredire tout en parlant du fait qu’il en parle. On pourrait, en l’adaptant au champ littéraire, appliquer la formule au Grand Incendie de Londres, livre totalisant qui paraît s’écrire sous nos yeux tout en commentant le fait qu’il s’écrit. Le dispositif se met en place dès les premières pages, qui nous montrent Roubaud écrivant chaque jour avant l’aube, sous l’étroit cône de lumière de sa lampe de bureau. Ce rituel d’écriture, détaillé avec minutie — l’écriture de Roubaud est très minutieuse —, le silence du petit jour à peine troublé par les premières rumeurs de la circulation, le resserrement de l’espace déjà confiné d’un appartement parisien autour du pinceau de lumière éclairant le cahier : tout concourt à créer d’emblée, de solitude à solitude, un lien d’intimité avec le lecteur, tenant lui-même le livre sous sa propre lampe. Sans plan préconçu, Roubaud avance patiemment dans son récit, revient sur la genèse du Projet et les raisons de son abandon, décrit son intérieur, s’arrête sur une photo d’Alix Cléo Roubaud (sa femme, morte à trente et un ans d’une embolie pulmonaire), évoque les menus rites de son existence quotidienne, ses déménagements successifs dans des appartements chaque fois plus petits, son rapport aux langues, son intérêt pour la poésie des troubadours, proteste contre la décadence du croissant français dans les années 1980, agite divers souvenirs (beau récit de ses amours avec une doctorante de Chicago) et considérations tournant de près ou de loin autour de son Projet. Tel excursus sur la confection de la gelée d’azeroles paraît longuet jusqu’au moment où l’on comprend que Roubaud est en train, en touillant sa casserole, de filer une métaphore de la création littéraire.

Avec çà et là une touche d’humour pince-sans-rire, il se dépeint successivement comme un homme qui lit (homo lisens), un homme qui marche, un homme qui nage (de manière non sportive), un homme qui compte (il est de ces personnes chez qui le dénombrement est une seconde nature, qui non seulement compte ses pas, les marches d’un escalier, les fenêtres d’un immeuble, mais soumet les nombres ainsi recueillis à diverses opérations mathématiques qui occupent continuellement une région périphérique de son flux de conscience). On peut ajouter à ces traits un goût de la solitude allant jusqu’à la tentation de l’érémitisme, ainsi qu’une anglomanie décidée, qui lui fait goûter notamment — on abonde dans son sens — Winnie l’ourson et la prose des Anglaises, de Barbara Pym à Sylvia Townsend Warner (catégorie stylistique où il fait entrer, par dérogation spéciale, Henry James et son cher Anthony Trollope).

Tout cela nous vaut des pages magnifiques sur la déambulation urbaine et le rapport aux villes (Paris, la ville détestée ; Londres, la ville apaisante), sur la lecture comme tissu réel de l’existence, sur les bibliothèques et la quête incessante de livres (Roubaud est de l’espèce complétiste : une fois un auteur adopté, il lit la totalité de ses livres disponibles ; au passage, on apprend que l’homme aux 361 livres évoqué par Perec dans Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres, c’était lui). Le chapitre final, « Nothing doing in London », compte parmi les plus belles choses qu’on ait écrites sur Londres — vue comme une ville à livres, une ville-livre. L’évocation par Roubaud de ses trajets de prédilection entre Russell Square et la British Library, les librairies Dillons (aujourd’hui disparue), Foyles et Waterstones ne pourra que faire vibrer la corde sensible de tout londinophile marcheur et bibliomane.

En pointillé du livre court une réflexion sur la relation paradoxale entre écriture et mémoire. La destruction du titre renvoie non seulement à l’échec du Projet (et à la destruction matérielle des notes, ébauches et plans qui le concernaient) mais aussi, plus fondamentalement, à cette relation. En le couchant sur papier, en le transformant en narration, l’écriture aide à fixer un souvenir (donc en principe à le sauver de l’oubli) mais elle contribue ce faisant à le détruire dans la mesure où ce récit tendra dorénavant à se substituer à lui, en l’embaumant dans une image plus précise mais aussi plus circonscrite, et comme privée de son halo 1. Derrière la neutralité tout anglaise, la précision un peu maniaque de l’énonciation, le sous-texte enfin rend l’entreprise par moments très émouvante. Œuvre de mémoire et de réflexion sur la mémoire, le Grand Incendie est au fond, quoique ce ne soit jamais énoncé en toutes lettres, un livre de deuil, un tombeau érigé à Alix Cléo Roubaud, une manière de lutter par l’écriture contre la dépression qui menace à tout moment d’étendre sur l’auteur son grand manteau noir.

1 Remarque analogue dans Un siècle débordé de Bernard Frank, lu dans la foulée : « C’est bizarre : cette histoire, je ne l’ai pas inventée, et pourtant, depuis que je l’ai écrite, c’est comme si je ne m’en souvenais plus. Écrirait-on pour oublier ? Ou plus exactement pour oublier ce qui était derrière l’écrit, avant l’écrit ? »

Aucun rapport, à part ça, entre Roubaud et Frank, qui campent sur des galaxies étrangères, sinon un goût commun pour Barbara Pym.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

La destruction de Londres (1)

En traçant aujourd’hui sur le papier la première de ces lignes de prose (je les imagine nombreuses), je suis parfaitement conscient du fait que je porte un coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma trentième année comme alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de vingt ans le projet de mon existence.

Le Grand Incendie de Londres est à la fois le titre de la première branche d’un colossal cycle autobiographique au long cours et le titre générique de ce cycle (‘le grand incendie de londres’, en minuscules et entre apostrophes), où cette première branche a pris le titre définitif de Destruction. J’espère que vous suivez. Les branches suivantes (c’est ainsi que Jacques Roubaud les nomme, en référence à la littérature médiévale) s’intitulent la Boucle, Mathématique :, Impératif catégorique, Poésie : et la Bibliothèque de Warburg. Leur publication s’est étalée sur vingt ans. En 2009, l’ensemble a été réuni dans la collection Fiction & Cie en un fort volume de… deux mille neuf pages (Roubaud a écrit spécialement quelques pages supplémentaires pour permettre cette coïncidence). Une branche subséquente, la Dissolution, a paru chez Noos. Ajoutons que cette folle entreprise a engendré en cours de route des entre-deux-branches, narrations parallèles où évolue notamment un certain Mr Goodman, alter ego fictif (et écossais) de l’auteur, et j’espère que vous suivez toujours.

Quoiqu’il faille y subir quelques tunnels théoriques éprouvants pour qui n’a pas la tête axiomatique, la lecture du premier volume donne assez bien l’envie de se plonger dans la suite. À l’instar de tout un pan de la littérature moderne, on pourrait le résumer comme suit : « L’histoire de ce livre est que l’histoire qui devait y être contée n’a pas pu y être contée. » En 1961, à l’instigation d’un rêve qui lui en avait suggéré le titre et la teneur, Roubaud conçut un projet monumental et totalisant, mêlant mathématique et poésie, qui devait en outre s’accompagner d’un roman. L’élaboration de ce vaste et mystérieux projet l’occupa durant des années mais aboutit à une impasse, et les plans cent fois recommencés finirent à la corbeille. De cet échec est né ‘le grand incendie de londres’ qui en est en quelque sorte l’ombre portée : objet littéraire hors-norme tenant de l’autobiographie intellectuelle et d’un work in progress doublé de son making of, dont la structure ramifiée engendre à tout moment une profusion d’excursus et de développements connexes, qualifiés d’incises et de bifurcations. Ces derniers sont rejetés par commodité en fin de volume, mais l’on voit bien qu’une mise en page idéale aurait fait ressembler le livre aux Nouvelles Impressions d’Afrique de Roussel, où les parenthèses s’ouvrent sans cesse sur de nouvelles parenthèses.

À suivre.

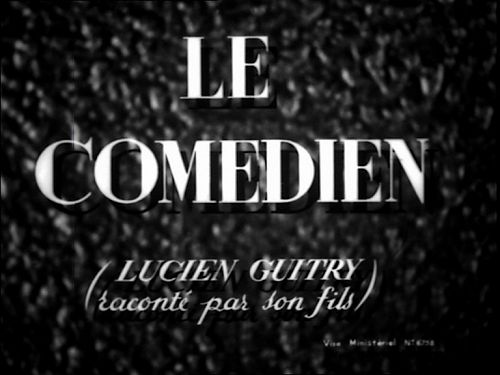

Guitry père et fils

Guitry, cinéaste à la fois « archaïque » (théâtre filmé, grandeur de la France) et expérimental, n’a cessé d’inventer des dispositifs inédits pour mieux (se) jouer des faux-semblants de la représentation. On avait été emballé par le feu d’artifice pirandellien de Toâ, dans lequel une spectatrice interrompt continuellement une représentation théâtrale en prenant à partie les comédiens, avant de les rejoindre sur scène pour poursuivre la dispute avec son ex-amant. À certains égards, le Comédien est encore plus stupéfiant.

Il s’agit du premier film de Guitry tourné après la Deuxième Guerre, et tout se passe comme si, après ses déboires de la Libération, il avait ressenti le besoin de revenir à ses fondamentaux : l’amour du théâtre, la figure du père, Lucien, comédien illustre, célébré en son temps comme le plus grand de sa génération, l’émule masculin de Sarah Bernhardt. Comme toujours lorsqu’il raconte la vie d’un grand homme, le ton est à l’hagiographie. Aucune trace de la brouille qui les sépara durant treize ans. Quant à la mère, Renée Delmas, elle brille par son absence.

Ce à quoi on assiste en revanche, c’est à un condensé de mise en scène guitryesque, comme si, dans ce moment de retour réflexif sur son art, Guitry se récapitulait aussi comme cinéaste en emboîtant les uns dans les autres tous ses procédés de prédilection : du film-conférence à la narration omnisciente en voix off, sur le mode du Roman d’un tricheur — où le cinéaste-démiurge semble non seulement commenter mais commander l’action qu’il dispose sous nos yeux en une succession de saynètes —, en passant par le recours au document filmé, seul à même de conserver la trace vivante des grands artistes aimés, et dont Guitry avait compris, dès 1914, la puissance d’évocation : ce sont, dans le droit fil de Ceux de chez nous, les deux premiers plans du film, deux plans documentaires nous montrant le vrai Lucien Guitry au naturel. Il s’agit, commente Sacha, des seules images filmées de son père ; elles sont, dans leur qualité spectrale, très émouvantes.

Lucien Guitry dans les deux premiers plans du Comédien.

Le plus ahurissant, toutefois, c’est le dispositif qui se met en place dans la dernière partie du film, et dont le décorticage ferait le bonheur d’un psychanalyste. Avec un aplomb imperturbable, par la magie simple de quelques champs-contrechamps, de panoramiques filés et de la direction des regards, Guitry joue à la fois son propre rôle et celui de son père, se dédouble en Lucien et en Sacha pour mieux se confondre avec ce dernier. Lequel des deux alors se réincarne en l’autre ? Dans Pasteur, tiré d’une pièce qu’il avait écrite pour son père, on ne savait trop si Sacha jouait Pasteur ou Lucien jouant Pasteur. Ce jeu de miroirs est élevé au carré dans le Comédien. Dans sa loge, Lucien Guitry montre à un journaliste comment, avec l’aide de postiches, il se fait la tête de Pasteur en prenant pour modèle une photo du savant accrochée au-dessus de son miroir. À la fin de la séance, la ressemblance est parfaite. Lucien explique alors avec malice que la photo en question n’est pas celle du savant mais un portrait de lui-même maquillé en Pasteur. Bon, mais dans la réalité du tournage du Comédien, cette photo est-elle une photo de Lucien en Pasteur ou une photo de Sacha s’étant fait la tête de Lucien dans le rôle de Pasteur ? On ne sait plus. Le fils est devenu le père en le phagocytant.

Champs et contrechamps. Le père et le fils, le père est le fils.

Dans le film, Sacha est toujours à gauche et Lucien à droite,

le premier filmé en plans plus larges, le second en plans plus rapprochés.

Chez Guitry, les conversations téléphoniques donnent toujours lieu

à de grands morceaux de bravoure. Dans le Comédien, c’est l’apothéose,

puisqu’on y voit Guitry se téléphoner à lui-même.

Lucien lance sa canne à Sacha qui l’attrape au vol. Métaphore du passage de témoin dans un film où le thème de la transmission est fondamental. C’est de son père que Lucien a hérité, dès l’enfance, le goût du théâtre. À treize ans, il rend visite à un vieux comédien pour lui demander des leçons. À la fin du film, le motif s’inverse : devenu lui-même un vieil homme, il encourage en coulisses un jeune garçon tenant un petit rôle dans la pièce qu’il interprète, et c’est comme s’il se revoyait au même âge.

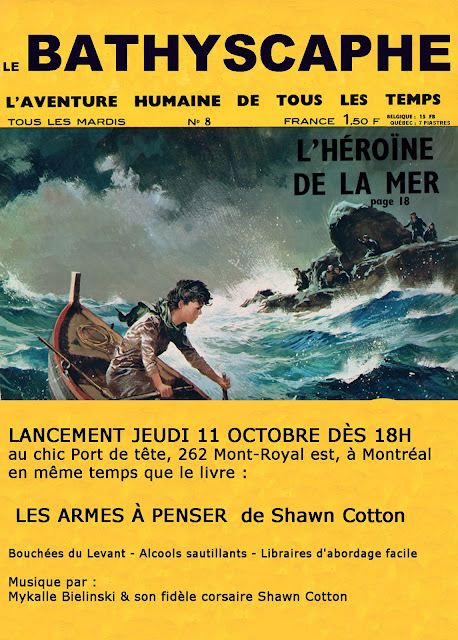

Souquez ferme

Ah, comme il fut long à revenir, ce navire ! Après plus d’un an en mer, le Bathyscaphe est de retour, qu’on se le dise. Une fois de plus, il a exploré les abysses, suivi les courants les plus sauvages et fait les plus beaux naufrages pour nous ramener les coraux les plus étranges.

LE BATHYSCAPHE, TOUJOURS AUSSI INACTUEL

RÊVE GÉNÉRAL ILLIMITÉ

VIEUX PROJET QUI NE VIEILLIT JAMAIS

Romy Ashby, Jean-Yves Bériou, Daniel Canty, Maxime Catellie, Maïcke Castegnie, Geneviève Castrée, Benoît Chaput, Byron Coley, Bérengère Cournut, Hélène Frédérick, Joël Gayraud, Clément de Gaulejac, Sarah Gilbert, Thierry Horguelin, Julien Lefort, Thurston Moore, Hermine Ortega, Antoine Peuchmaurd, Mark Read, Pierre Rothlisberger, Barthélémy Schwartz, Valerie Webber et Emma Young

vous y attendent pour vous parler de

L’histoire du Bat Signal de Occupy New York — notre défunt Père Ubu Charest — les mystères de la disparition du quartier Griffintown et du quartier de la tour de Radio-Canada à Montréal — la tragique chute de l’ère spatiale américaine — le retour de la revue Mainmise — le vide des forêts suisses et la poésie de Tomas Tranströmer — les fantômes de l’île de Martha’s Vineyard — les éditions de poésie underground américaine Birds LLC — le mauvais goût de Paulo Coelho — la mauvaise odeur des pieds de Richard Martineau — la série de disques Poetry Out Loud — l’hospitalité de la poète Joanne Kyger à Bolinas (Californie), Neil Young & Bugs Bunny dans le Bosque d’Albuquerque — nouvelles inactuelles de Harry Crews, André Hardellet, Joël Cornuault, Henri Calet, André Dhôtel et Jean-Pierre Le Goff — le préservatif est-il joli dans la pornographie ? — Alain Cavalier est-il aussi politique que Gus Van Sant ? — Benjamin Péret et ses cravates — les curieux passages qui mènent de la Montérégie à Paris — visserie & quincaillerie sans raillerie — le triste sort des bureaux de poste américains — les secrets de l’Autre Monde celtique — sans oublier notre grand jeu, nos images étonnantes et nos aphorismes roboratifs.

LE BATHYSCAPHE EST UN ESQUIF

SANS PUBLICITÉ NI SUBVENTION!

C’EST VOUS QUI FAITES TOURNER L’HÉLICE !

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.