Un exercice formel

Tinker, Tailor, Soldier, Spy de Tomas Alfredson. Le projet d’une nouvelle adaptation de la Taupe de Le Carré ne pouvait qu’exciter la curiosité, et voilà bien un film dont on aurait aimé sortir enthousiaste. Naguère, il avait fallu sept heures à la BBC, dans une remarquable mini-série, pour lui rendre justice. Comment les scénaristes du film (Bridget O’Connor et Peter Straughan) parviendraient-ils à comprimer en deux heures une matière romanesque aussi dense et enchevêtrée ? Réponse : ils n’ont conservé que l’écorce du roman, au détriment de la pulpe. L’écorce, c’est-à-dire la trame narrative (un vieil espion à la retraite est rappelé en mission officieuse pour débusquer une taupe soviétique implantée au sommet des services secrets britanniques), transposée avec fidélité, encore que condensée de manière parfois si arbitrairement elliptique qu’elle doit être à peu près impénétrable à qui n’a pas lu le roman (certains nœuds cruciaux de l’intrigue deviennent quasiment imperceptibles). Visuellement séduisant dans son abstraction et ses jeux de surface, le film se laisse agréablement voir en tant que pur exercice formel, mais demeure extérieur à son sujet. En témoigne par exemple la direction artistique soignée, qui s’applique à créer un lourd climat de mystère, mais relève d’un simple habillage, curieusement déshistoricisé, décontextualisé : on ne sent pas l’époque, l’ambiance de la guerre froide (contrairement à ce qui se passait dans la série BBC) ; c’est Smiley en Syldavie. De même, la caractérisation des personnages se limite à peu de choses près à leur trogne (excellent casting), mais ils n’ont aucune épaisseur: pas de background, à peine un passé qui les taraude. Or, chez Le Carré, la trahison d’État s’entremêle à un écheveau de trahisons personnelles dont la psychanalyse est flagrante (lire Un pur espion) : trahison conjugale, trahison surtout d’une amitié. Vie d’espion, vie privée et appartenance de classe (dont on sait l’importance dans la vie sociale et professionnelle britannique) inextricablement mêlées ; personnages pris au piège de leurs propres mensonges, la condition d’espion devenant la métaphore de la condition humaine : c’est là le nœud du roman, et le cher sujet de Le Carré, obstinément malaxé de livre en livre. Tout cela, qui était patiemment restitué par la série BBC, passe à la trappe dans le film.

A free replay

Il y a beaucoup d’arguments en faveur d’une lecture onirique de la deuxième partie de Vertigo. […] Toute [cette] seconde partie ne serait alors qu’un délire, et le double du double s’y révélerait enfin : on nous a fait croire que la première partie était la vérité, puis qu’elle était le mensonge d’un esprit pervers — mais si, en fin de compte, c’était bien la première qui était véridique, et la seconde le mensonge d’un esprit malade ? […]

Qu’on adopte ou non la version onirique, le pouvoir de ce film tant méconnu est devenu un lieu commun. Preuve que l’idée de revivre un amour perdu touche n’importe quel cœur humain, quoi qu’il en dise ou laisse paraître. « You’re my second chance ! » crie Scottie traînant Judy dans l’escalier de la tour. Personne ici n’a plus envie de prendre ces mots au sens premier du vertige surmonté : il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. On ne ressuscite pas les morts, on ne dévisage pas Eurydice. Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. Qu’est-ce que nous proposent les jeux vidéo, qui en disent plus sur nos inconscients que les œuvres complètes de Lacan ? Pas l’argent ni la gloire : une nouvelle partie. La possibilité de recommencer à jouer. « Une seconde chance ». A free replay.

Chris Marker, A free replay (notes sur Vertigo)

Positif no 400, « Le cinéma vu par les cinéastes », juin 1994

En ligne en traduction anglaise ici.

« Il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. […] Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. » Relisant ce texte magnifique, on ne sait plus par moments si Marker nous parle du film d’Hitchcock ou bien… de la Jetée — à moins que ce ne soit de l’Invention de Morel, roman pour lequel il professait une grande admiration. Monteur hors pair, Marker était passé maître dans l’art de ces connexions inattendues et révélatrices entre les images, dont il n’a cessé d’interroger les puissances et les limites ; et c’est ainsi que les siennes continuent à résonner en nous, sur le mode d’une conversation ininterrompue. Une seconde vie, a free replay, indeed.

Vertigo et la Jetée

Le cimetière

La coupe de sequoia

Les fleurs, le chignon et le reflet du visage dans le miroir

Le sourire du chat

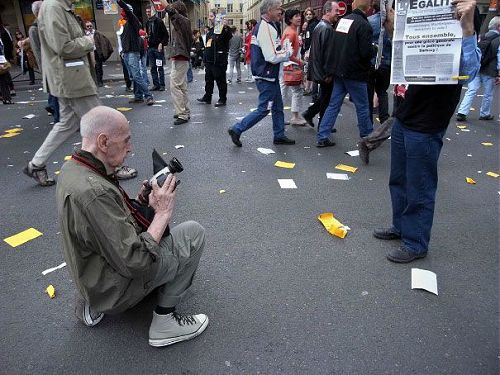

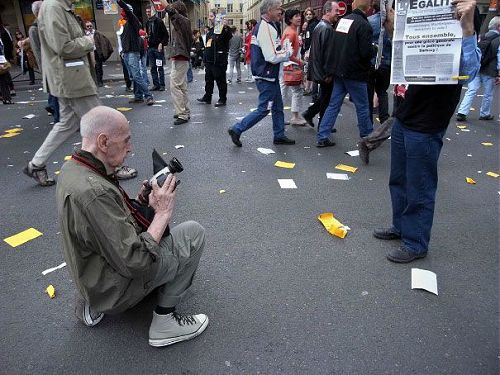

Chris Marker sur le boulevard Saint-Michel, près des Thermes, le 1er mai 2009

Photo empruntée au blog de Charles Tatum

Globe-trotter, cinéaste et photographe, pionnier du multimédia et grand amoureux des chats, Christian François Bouche-Villeneuve collectionna les pseudonymes (Chris Marker, Boris Villeneuve, Fritz Markassin, Jacopo Berenizi, Sergei Murasaki sur Second Life et enfin Kosinski, avatar sous lequel il semait de petits films sur Youtube) et les lieux de naissance (Neuilly-sur-Seine, Ulan Bator, Belleville ou L’Île-aux-Moines) ; inventa des formes inclassables, entre carnet de bord, documentaire et film-essai, pour mieux interroger le vertige du Temps, l’Histoire et la mémoire. Ses films et ses multiples interventions discrètes, à force d’ausculter le monde, ont fini par dessiner le plus captivant des autoportraits. On voudrait rappeler qu’il fut aussi écrivain (un roman, le Cœur net, paru en 1949, un essai sur Giraudoux dans la collection « Écrivains de toujours »), traducteur (de onze ouvrages, parmi lesquels la Quadrature du sexe de notre cher James Thurber) et éditeur au Seuil où il créa la collection de livres de voyages « Petite Planète », dont il signa le troisième volume, Italie, sous le pseudonyme de Paul Lechat.

J’ai été particulièrement ému par la photo publiée par Charles Tatum et reproduite ci-dessus, nous montrant un jeune homme de quatre-vingt-sept ans à la curiosité intacte, continuant à faire son boulot de filmeur. Et j’ai relu avec grand intérêt un des rares entretiens avec Marker que Libération a eu la bonne idée de remettre en ligne. On y verra notamment qu’il fut l’un des premiers cinéastes en France, avec Alain Resnais, à prendre au sérieux les séries télévisées où s’est réfugié un savoir-faire qui a globalement déserté le cinéma de consommation courante : « Là il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu des acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part, et surtout pas à Hollywood. » Ces propos datent de 2003. Dans le même journal, on pourra lire de bons papiers de Gérard Lefort, Julien Gester et Olivier Séguret, Anne Diatkine et derechef Olivier Séguret.

James Frazer Stirling

Jusqu’au 14 octobre, intéressante exposition James Frazer Stirling (1926-1992) au Centre canadien d’architecture, qui s’est porté acquéreur de son fonds d’archives. Frazer s’employa à repenser le canon moderniste avec un emploi inventif des matériaux et un grand souci de l’environnement où venaient s’insérer ses édifices : ensembles d’habitations, sièges sociaux d’entreprises, musées, bibliothèques, résidences d’étudiants et facultés universitaires. L’exposition, fort bien scénographiée, présente des plans, croquis, maquettes et divers autres documents ; les carnets d’observation des oiseaux de Stirling (c’était un passionné d’ornithologie) ; une partie de sa photothèque (il ne se promenait jamais sans son appareil photo dans le but de se constituer un vaste répertoire iconographique de l’architecture moderne et vernaculaire, où il puisait librement son inspiration). On a aimé, notamment, la maquette de son projet pour la Bibliothèque nationale de France, conçue comme une cité miniature inspirée des architectes des Lumières, Étienne-Louis Boullée au premier chef. On regrette, à le découvrir, qu’il n’ait pas été retenu, plutôt que le triste projet de Dominique Perrault.

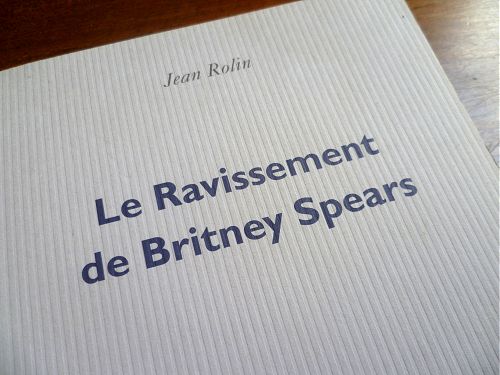

Britney ravie

Le Ravissement de Britney Spears. Titre ironiquement durassien pour un roman qui l’est fort peu. Titre à double ou triple entente jouant de la polysémie du mot ravissement, Britney Spears étant tout à la fois menacée d’enlèvement par d’obscurs ravisseurs et l’objet d’une fascination vide de sens qui, pour finir, la ravit à elle-même.

Il s’agit d’un reportage déguisé en roman d’espionnage plus désinvolte que franchement parodique (et c’est plus drôle ainsi). Exilé au Tadjikistan où on l’a exfiltré, un espion mélancolique raconte la mission improbable qui lui fut confiée: surveiller Britney Spears, qui serait menacée de kidnapping ou d’assassinat par un groupuscule islamiste. Cette mission, notre homme, qui n’est pas un idiot, subodore assez vite qu’elle pourrait n’être qu’un leurre, une manœuvre de diversion des services secrets français destinée à détourner l’attention de la CIA d’une autre opération, sérieuse celle-là. Ce qui éveille notamment ses soupçons, c’est qu’on l’ait désigné, lui, pour cette mission, alors qu’il est a priori le moins qualifié pour la mener à bien. Pour commencer, l’univers des people lui est complètement étranger. Handicap plus lourd encore, il ne sait pas conduire, ce qui l’oblige à se déplacer à pied ou en autobus — à Los Angeles ! (Ville à ce point conçue pour l’homo automobilus que certains hôtels de luxe ne disposent même pas d’une entrée pour piétons et que le narrateur n’aura d’autre choix, pour s’introduire dans l’un d’entre eux, que de franchir subrepticement, et non sans mal, une haie.)

Or, sa position en porte-à-faux fait de lui un observateur idéal de la cité des anges, aux deux extrémités de son spectre sociologique. D’une part, il s’agrège à un groupe de paparazzis gravitant dans l’orbe de Britney Spears, d’où se détache la figure pittoresque de François-Ursule de Curson-Karageorges, répondant au sobriquet affectueux de Fuck, constitué des initiales de son nom. Cela nous vaut des scènes rappelant le documentaire Reporters de Raymond Depardon. Planques interminables. Traques motorisées de la chanteuse et de ses semblables dans leurs passionnantes activités quotidiennes (aller manger une glace, se rendre chez le coiffeur). Jeu du chat et de la souris en forme d’un donnant-donnant tacite entre les chasseurs et leurs proies, unis par une relation de défiance et de complicité mêlées, paparazzis et people ayant mutuellement besoin les uns des autres pour exister.

D’autre part, en marge de sa mission, notre espion déambule dans la ville par ses propres moyens, ce qui le met en contact avec l’autre Los Angeles, celui des laissés-pour-compte et d’un lumpen prolétariat contraint à d’interminables trajets dans les transports en commun pour se rendre au travail. Il observe notamment que « les handicapés, à égalité avec les fous, et juste derrière les femmes de ménage hispaniques, forment une part importante de la clientèle des bus, et comme il ne s’agit pas toujours de vieillards, on est amené à se demander si le caractère encore guerrier de l’Amérique, par comparaison avec l’Europe, est à l’origine de cette particularité ». Au passage, on retrouve le talent de Jean Rolin à dépeindre les transformations du paysage urbain et sa prédilection pour les « non-lieux » — parkings, zonings et autres no man’s lands — qui en sont le symptôme le plus révélateur.

On l’a dit, c’est depuis le Tadjikistan profond, où ses supérieurs l’ont envoyé en exil punitif après l’échec de sa mission, que le narrateur raconte en flashback ses aventures à Los Angeles. Entre ces deux pôles géographiques, le Ravissement de Britney Spears saisit mine de rien un « état du monde » contemporain. Los Angeles y apparaît comme le centre symbolique de l’Occident, le laboratoire où s’élaborent les procédures de mise en images du monde et de fabrication de la célébrité — hier, le star system hollywoodien ; aujourd’hui les people qui en constituent la version appauvrie, dégradée, et dont la renommée est purement tautologique : ils sont célèbres parce qu’on en parle, on en parle parce qu’ils sont célèbres. Et L’Asie centrale, théâtre de conflits obscurs et compliqués, laboratoire des guerres présentes et futures.

Mais tout cela ne serait rien sans le plaisir du texte. Au-delà de son regard sur le monde, le Ravissement de Britney Spears nous enchante par le style qui en est inséparable : ce mélange de spleen et de dérision impalpable qui n’appartiennent qu’à l’auteur, ces phrases longues et sinueuses, portées par une science du tempo, de l’incise et de la coda ironique, qui font de Jean Rolin l’un des meilleurs prosateurs français contemporains.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

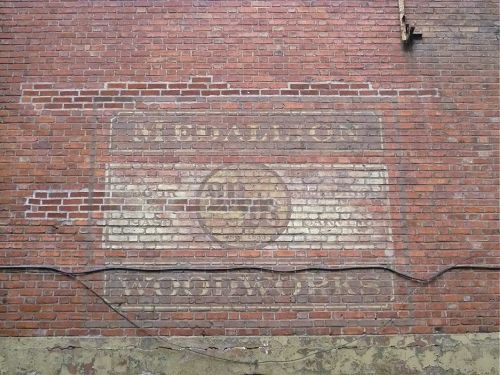

Chambres

Montréal, avenue du Parc-Georges

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.