L’enfer de la notoriété

On est toujours épaté par l’acuité visionnaire des romanciers du XIXe siècle. Le monde de l’argent dépeint par Balzac et Zola, la vie parlementaire vue par Trollope paraissent encore plus vrais aujourd’hui qu’en leur temps — peut-être parce que, pour qui sait voir, un phénomène s’observe mieux à l’état naissant. En 1903, Henry James publie un court roman, les Journaux (The Papers). Il y annonce déjà l’ère de la presse people et le caractère tautologique de la notoriété: tout le monde parle de X parce qu’il est célèbre et il est célèbre parce que tout le monde en parle. Deux personnalités, qui sont le négatif l’une de l’autre, incarnent ici ce phénomène. Sir A.B.C. Beadel-Muffet, dont les moindres faits et gestes défraient quotidiennement la chronique, ferait l’impossible pour que son nom disparaisse à tout jamais des journaux (mais comment stopper l’engrenage fatal de la renommée une fois qu’il est lancé ?). Le pitoyable Mortimer Marshall, à l’inverse, est prêt à tout pour devenir célèbre à son tour ; mais l’attention publique se refuse à lui et le rejette, en somme, comme un corps étranger.

James procède à sa manière habituelle, qui est allusive et oblique. Ses héros, Maud Blandy et Howard Bight, sont des sans grade de l’information, un couple de jeunes journalistes désargentés qui vivotent au bas de l’échelle en vendant des potins au plus offrant. L’ambition, le cynisme et la lucidité se disputent en eux ce qui leur reste d’intégrité morale. Au passage, on notera le caractère androgyne de ces deux protagonistes — elle plutôt garçon manqué, lui ayant « par comparaison l’allure d’une jeune fille » — et l’ambivalence de leur camaraderie amoureuse. Le couple, chez James, a toujours quelque chose d’impossible, sinon d’impensable.

Avec Howard et Maud, nous circulons dans le Londres nocturne du Strand, des théâtres 1 et des pubs surchauffés, nous croisons dans le brouillard des crieurs de journaux aboyant les gros titres des éditions spéciales ; mais jamais nous ne franchirons les portes d’une rédaction de Fleet Street. Aucun romancier réaliste traitant d’un pareil sujet n’aurait résisté à la tentation de nous plonger dans l’ambiance fébrile d’une salle de presse au moment du bouclage. Rien de tel chez James. Son génie consiste au contraire à nous maintenir constamment à la périphérie des événements, dont l’écho nous parvient par ouï-dire en quelque sorte, filtré par la perception incomplète qu’en ont des personnages eux-mêmes marginaux. Il y a ainsi, au cœur des Journaux, une ébauche suggérée de roman criminel, et un terrible secret dont nous ne connaîtrons jamais le fin mot. Le pouvoir souterrain de la presse, le Moloch de l’opinion publique qui d’un jour sur l’autre fait et défait les réputations, la présence énorme et tentaculaire de la ville paraissent une menace d’autant plus incommensurable qu’elle reste tapie dans l’ombre, comme une bête dans la jungle. Une singularité toujours frappante chez James, c’est la manière dont la peinture sociale est insidieusement contaminée par le fantastique : « Après quoi, elle avait failli faire un saut, comme elle eût dit, jusqu’à cette boîte aux lettres d’en face dont la gueule vorace, ouverte dans la ténébreuse nuit londonienne, avait englouti tant de ses petites démarches infructueuses. »

1. James moque au passage la mode du théâtre « scandinave » éthéré, genre Ibsen, qui faisait fureur au tournant du siècle.

Henry JAMES, les Journaux (The Papers). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Henry JAMES, les Journaux (The Papers). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Jean Luypaert

Petit coup de foudre ce matin à la brocante. La lumière, la « poésie muette des choses » et l’effet de temps suspendu propres à tant de natures mortes, l’équilibre de la composition, la bouteille quasi morandienne, la facture — j’aime les tableaux qui ont de la « matière », où l’on sent le coup du pinceau : tout m’a mystérieusement attiré dans cette toile et je n’ai pas résisté.

Une recherche en ligne m’a permis de réunir quelques renseignements sur le peintre. Jean Luypaert (Vilvorde, 1893 — Ostende, 1954) est l’un de ces petits maîtres que les catalogues de vente rangent indistinctement sous l’appellation vague d’« école de Belgique ». Enseignant de profession, il se forme parallèlement à l’académie de Bruxelles. En 1918, avec trois amis peintres, il fonde un cercle artistique à Vilvorde où il exposera régulièrement. Il peint des paysages et des marines — dont il emprunte les motifs à la campagne et à la côte flamandes —, des intérieurs et des natures mortes. Après sa retraite, il s’établit à Coxyde où il installe son atelier dans un ancien moulin. Il séjourne et peint également en Provence. Une exposition rétrospective de son œuvre a été organisée un an après sa mort à la Maison des arts de Schaerbeek.

Sur les ailes de la danse

Repéré dans la bibliographie du Gene Kelly d’Alain Masson (Folio biographies, 2012), ce passionnant essai sur la comédie musicale américaine se recommande par de nombreuses qualités. Les ouvrages sur l’histoire de Broadway abondent ; de même ceux sur l’histoire de la comédie musicale hollywoodienne. L’intérêt de Can’t Help Singing est de raconter de front ces deux histoires étroitement imbriquées. Le fil rouge du livre — le musical, forme totalisante à l’instar de l’opéra européen du XIXe siècle, est par excellence l’expression artistique de la culture américaine du XXe siècle en même temps qu’un creuset multiculturel — est sans doute devenu un lieu commun. Mais l’approche stimulante de Gerald Mast lui conserve toute sa pertinence, conjuguant d’une plume vivante et précise la vue d’ensemble et le plan rapproché, l’information factuelle, la mise en contexte socio-historique et l’analyse esthétique souvent très fouillée. Les amateurs d’Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern, Lorenz Hart, Ira et George Gershwin, Rodgers et Hammerstein y gagneront une connaissance approfondie de leurs auteurs et compositeurs de prédilection. Attentif au « fond » autant qu’à la « forme », Mast a le chic pour faire découvrir des détails inaperçus dans des œuvres qu’on croyait connaître par cœur, notamment parce qu’il envisage une chanson comme un tout organique cohérent, en montrant exemples à l’appui comment la ligne mélodique et la grille harmonique sont intimement accordées au propos, à la prosodie et à l’invention verbale du texte. Il en va de même pour le cinéma. Les chorégraphies de Busby Berkeley, le cycle Fred Astaire-Ginger Rogers à la RKO ou les films produits par Arthur Freed à la MGM sont analysés avec une grande attention au style visuel et à la mise en scène. On n’est pas surpris, en se renseignant sur l’auteur, d’apprendre qu’il fut un historien du cinéma réputé, auteur notamment de monographies sur la comédie et sur Howard Hawks, qu’on a du coup fort envie de lire.

Can’t Help Singing date de 1987. Il aurait mérité une édition mise à jour rendant compte de l’évolution ultérieure du genre. Hélas pour nous, Gerald Mast eut la mauvaise idée de mourir l’année suivante.

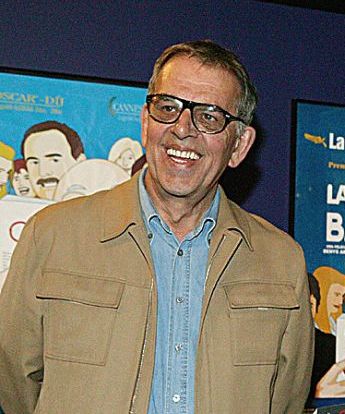

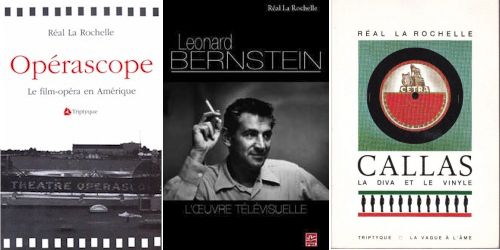

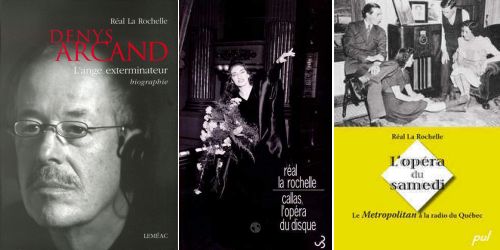

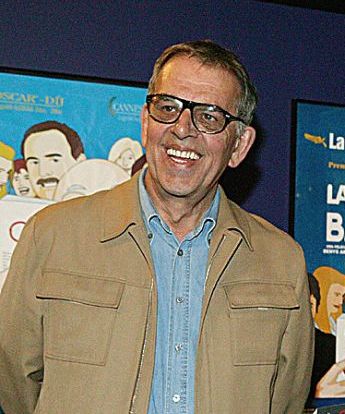

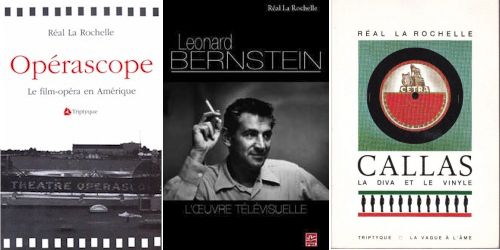

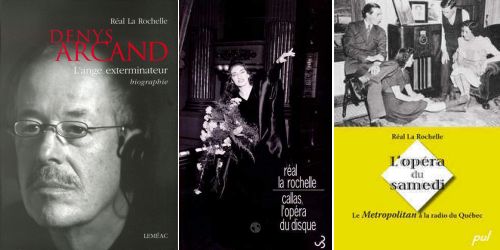

Réal La Rochelle

Grande tristesse d’apprendre la mort de mon ancien collègue de 24 images Réal La Rochelle. Je ne l’avais plus croisé depuis une bonne vingtaine d’années, mais conserve le souvenir très vif d’un homme chaleureux et passionné, merveilleux de finesse, d’intelligence et d’humour, toujours généreux dans l’échange.

Fondateur de la Phonothèque québécoise et du musée du Son de Montréal, il était l’auteur d’essais sur Denys Arcand, Maria Callas, Leonard Bernstein, le film-opéra, le son et la musique au cinéma. Il s’y montre un pionnier de l’histoire croisée des médias, étudiant par exemple la construction du mythe de Callas dans ses liens avec l’industrie du disque ou le rôle du cinéma, de la radio et de la télévision dans la diffusion de l’opéra et de la musique classique. Outre des dizaines d’articles, on lui doit un passionnant entretien radiophonique avec Alain Resnais sur la comédie musicale, retranscrit dans Positif de juillet-août 1997.

Ce que contient l’océan

Et le décor ? l’inévitable décor d’océan se donnant comme panorama et comme infini contenant : mille millions (un petit peu plus) de kilomètres cubes d’eau salée mêlée de chair humaine et de poissons en proportions inégales, et là-dedans des harengs frais, des requins-marteaux, des baleines à nez de bouteille et des marsouins hourra, des baleines à tête d’enclume, des poissons-clowns, des poissons-chats, des hippocampes comparés quelque part à des allumeurs de réverbères, des bélugas, des huîtres perlières, d’autres qui ne le sont pas, ne le seront jamais, et se sont fait une raison, des baudroies, des encornets, les restes de la croisade de 1212, les théières de vermeil destinées au roi Charles d’Angleterre coulées en 1633 entre Burntisland et Leith — théières suivies dans l’ordre (à travers un fond trouble) de pianos droits, de lingots d’or ou plus sûrement de pioches de chercheurs d’or bredouilles, de pantoufles et chemises de nuit, extraits de naissance, avis de décès, jeux d’échecs, grille-pain, portes tambours, brosses à reluire, jetons de téléphone, bibles traduites en cent vingt langues, Grand Albert et Petit Albert, livres de bonnes manières, banjos, trompettes, harmonicas, fausses couronnes du roi Richard III, casquettes de marin, fraises élisabéthaines, pages brûlées de Nicolas Gogol, buste de Tibère, cafetières italiennes et cafetières américaines, un Catalogue systématiques des mammifères marins, des partitions de Jerome Kern, un livret d’Oscar Hammerstein, un gramophone, un Betta splendens (un parmi des milliers), un clystère, le pendentif de Rita Flowers, le diadème du Toboso, une trousse de toilette ayant appartenu à Josef von Sternberg, une autre à Erich von Stroheim, l’épave complète du Chancewell, les images perdues de A Woman of the Sea, les espadons manqués par Hemingway, les habits démodés du signor Da Ponte, l’épave du bateau d’Abissai Hyden, tous les ingrédients du cocktail Manhattan hélas trop éloignés les uns des autres, des téléviseurs, des machines à laver, un petit traité sur l’immortalité qui n’a pas dû convaincre grand monde, la pique d’un violoncelle et x couronnes de fleurs en hommage aux marins noyés.

Pierre Senges, Achab (séquelles). Verticales, 2015.

On n’en est qu’aux premières pages d’Achab (séquelles). On ignore donc si le roman de Pierre Senges nous ménagera d’autres listes aussi virtuoses. Mais on est déjà frappé de ce que l’énumération est l’un des tours préférés de l’auteur. Le goût de la liste ressortit bien sûr au plaisir gourmand d’inventorier le monde. Cependant, j’y vois ici quelque chose de plus, qui est de l’ordre de la respiration du texte. Qu’elle soit descriptive ou narrative, la phrase, chez Senges, procède fréquemment par juxtaposition, avec un sens du tempo très sûr qui se communique au rythme de la lecture. Avant même d’avoir compris ce qui vous arrive, ça y est, vous êtes embarqué, Senges vous a harponné aussi sûrement qu’Achab sa baleine, c’est épatant.

On notera enfin, dans l’extrait ci-dessus, comment les motifs de Broadway et de Hollywood — sans oublier le cocktail Manhattan — sont introduits subrepticement aux toutes premières pages du livre, à la manière d’une ouverture d’opéra ou de musical énonçant-annonçant tous les thèmes de l’œuvre à venir : le roman raconte comment le capitaine Achab, ayant survécu à son combat contre Moby Dick, tente de vendre au plus offrant son histoire de baleine, sous forme de comédie musicale, puis de scénario de cinéma. Au générique de cette aventure, une distribution éblouissante où Cole Porter et Cary Grant côtoient Orson Welles et Francis Scott Fitzgerald.

L’objet aimé

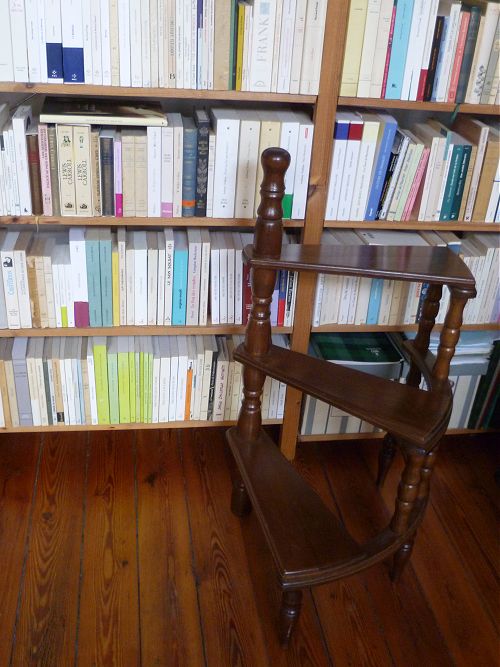

Un escalier de bibliothèque, enfin !

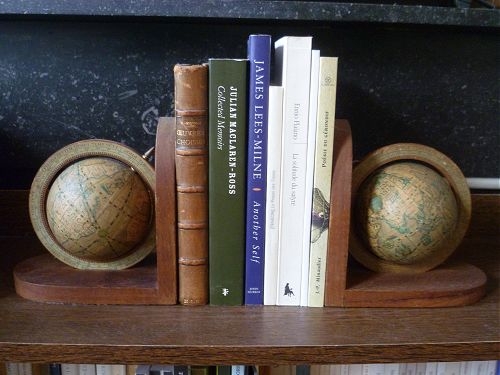

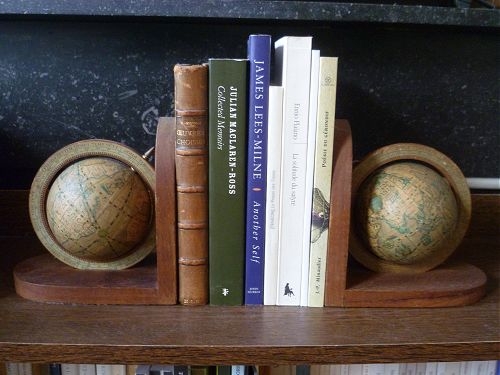

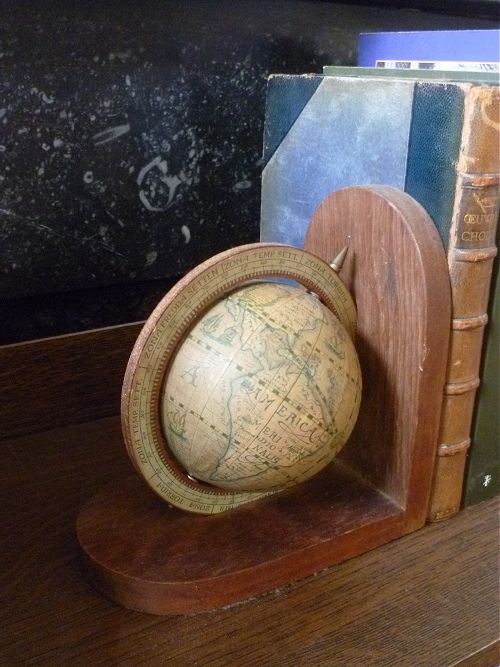

Serre-livres

Serre-livres en forme de globes terrestres

Henry JAMES, les Journaux (The Papers). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Henry JAMES, les Journaux (The Papers). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.