Montréal, Gîte du Plateau Mont-Royal

26 mai | Le Port de tête | de 17 à 20 heures

Lancement de

Alphabétiques, de Thierry Horguelin

mis en images par Mathieu Labaye

Abécédaire oulipien pour adultes

(L’Herbe qui tremble)

Sur les traces de l’avenir, d’Eric Simon

avec des images de l’auteur

Le passage du temps et ses secrets

Il était une dame — Œuvres complètes, de Nicole Espagnol

Poèmes, chroniques et photos d’une grande dame oubliée du surréalisme

(L’Oie de Cravan)

BOISSONS ÉTOURDISSANTES ! — PAIX DU CŒUR ET DU PORTEFEUILLE !

LIBRAIRES EN TENUE ESTIVALE !

SOLEIL QUI TARDE À SE COUCHER ! — CONVERSATIONS DÉROUTANTES !

FOULE AVIDE DE RÊVE !

Librairie Le Port de tête

262, av. du Mont-Royal Est

Montréal

Avec vingt-six images de Mathieu Labaye

Mise en page : Thierry Chauveau

16,3 x 21 cm, 120 p., 15 €

Paris, L’Herbe qui tremble, 2015.

ISBN 978-2-918220-32-9

Commande chez l’éditeur

Figures du dédoublement

Un jour peut-être, et c’est tout le bien qu’on se souhaite, on aura vu tous les films de Blake Edwards. Peut-être. Car ses premiers travaux de studio, deux véhicules pour le chanteur Frankie Laine, ont peu de chances de ressortir des oubliettes.

Et donc, voici Gunn (1967). Œuvrette incontestablement mineure. Il s’agit d’une séquelle de Peter Gunn, série télé produite par Edwards et qui fut diffusée de 1958 à 1963. Le scénario, coécrit par Edwards et William Peter Blatty, fut d’abord proposé à William Friedkin. Ce dernier le refusa en arguant qu’il n’apportait rien de neuf et ressemblait plutôt à une médiocre resucée de la série télé. Il n’avait pas tort. L’intrigue en est des plus conventionnelles, ce qui n’est pas bien grave, et mollement conduite, ce qui est plus embêtant.

Néanmoins, le film n’est pas dénué d’intérêt. En premier lieu, il y a le personnage. Quoiqu’il ressortisse au stéréotype fatigué du détective privé tombeur de ces dames, Peter Gunn s’en distingue par une étrange passivité. Ce n’est pas qu’il soit amorphe, non, mais il paraît souvent subir les événements (et notamment les assauts féminins) au lieu de les impulser, ce qui lui confère une certaine singularité et induit un léger décalage vis-à-vis des conventions du genre. Indissociable du personnage, son interprète Craig Stevens, dont la raideur sert paradoxalement le jeu (on songe à le voir qu’il aurait été parfait dans des parodies du genre The Naked Gun). Stevens tire un parti parfois étonnant de moyens limités, que compensent sa stature et surtout sa voix, remarquablement timbrée. Il sait donner l’intonation qui convient à un dialogue souvent incisif (on ne le dit pas assez, mais Edwards est aussi un excellent dialoguiste).

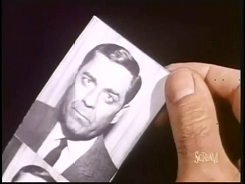

Ensuite, la mise en scène. Edwards, comme il l’a prouvé ailleurs, transporte imperturbablement sa méthode du cinéma comique au cinéma policier, et sa patte est reconnaissable à l’attaque du plan, à certains tropes de mise en place, de découpage et de raccords (voir par exemple la scène du cimetière), sans oublier un gag explosif (littéralement). En outre, Gunn est parsemé de détails visuels sui generis, de sorte que si le scénario dévide une histoire sans grand intérêt à laquelle personne ne semble croire, le film en raconte une autre plus intrigante, placée sous le signe de l’identité incertaine, du travestissement et du dédoublement — ce qui est, ma foi, diablement edwardsien. Cela va du bateau-boîte de nuit, dont les hôtesses sont toutes d’accortes paires de jumelles, à l’identité clivée du criminel, en passant par la fusillade dans le dressing aux cent miroirs (hommage au palais des glaces de la Dame de Shangaï). Et ça culmine dans la scène de la cabine de photomaton, scène tout à fait gratuite et d’autant plus révélatrice. Dans une arcade de jeux, Gunn a retrouvé un témoin crucial. Celui-ci l’invite à poursuivre discrètement la conversation au photomaton. Gunn prend place dans la cabine. Et tandis que, de l’autre côté du rideau, le témoin lui balance ses tuyaux, il se compose ce genre de physionomie empruntée qu’on adopte toujours quand on se fait tirer le portrait. Quatre coups de flash. La machine crache sa bandelette de photographies. Elles sont toutes plus affreuses et peu ressemblantes les unes que les autres. Le gag, tout à coup, débouche sur une sorte de vertige kafkaïen où le personnage est confronté à l’étrangeté absolue de son identité.

Cela étant, Edwards réalisera en 1989 un téléfilm intitulé lui aussi Peter Gunn, qui n’est pas un remake mais une nouvelle aventure du détective (incarné cette fois par Peter Strauss), et qui est bien meilleur.

CE MONDE 1

Ce monde en nasse est-il encore le nôtre ?

Et cette mer de côte en côte dominée,

Comme un habit jeté sur le vide ?

Pour te projeter dans ce monde que d’autres habitent,

Retranche-toi la main,

Que tes doigts ne te mangent plus.

Un monde tient dans une pelure d’orange.

Et toi, où est-ce que tu te caches ?

Pourquoi tu te caches ?

La ruine manque, et le vide.

Les briques, les pavés, les dalles, les stèles,

Les jeter n’a pas de sens,

La pierre lancée retombe au même endroit

Après chaque nouvel incendie.

Partir en résidence, et au lieu de rentrer ici repartir de là.

La couture déchirée d’un ordre ancien nous appareille.

Oublieras-tu la mer pour l’habiller en monde

Ou seras-tu navire ?

On voit passer des souvenirs qui sont vieux déjà de plus d’un demi-siècle,

Durs, intimes, murs

Mitoyens entre nous et ce monde sans nous.

[…]Jan Baetens, Ce monde. Les Impressions nouvelles, 2015.

Il y a des films qu’on peut revoir inlassablement, sans que d’innombrables visions en altèrent le pouvoir euphorisant : Singin’ in the Rain, Rio Bravo, The Pink Panther, My Sister Eileen, The Shop Around the Corner, The Apartment, Groundhog Day, Faisons un rêve… et The Reluctant Debutante de Vincente Minnelli, qui enchanta mon enfance, dont je ne manquai jamais les rares rediffusions même en version française (très supportable), et que voici enfin disponible en DVD. Argument : Jim et Sheila Broadbent accueillent à Londres la fille américaine de Jim, Jane, née d’un premier mariage. Engagée dans un concours de snobisme avec sa meilleure amie-rivale, Sheila pousse sa belle-fille à participer à la season, cette succession de bals ininterrompue où les débutantes en quête du prétendant idéal font leur entrée dans le monde.

Ce film est une bulle de champagne. La minceur même de la trame permet d’y apprécier à l’état chimiquement pur le génie de la mise en scène de Minnelli : timing et finesse dans la comédie de mœurs, la satire d’un rite social déjà désuet à sa date (1958) et la peinture du conflit des générations (compliqué par l’éternel malentendu anglo-américain) ; maîtrise éblouissante de la scénographie se déployant presque exclusivement dans des lieux clos aux espaces emboîtés : appartements, salles de bal, restaurants ; ballet d’équilibriste entre les brefs éclats de pur comique (la merveilleuse Kay Kendall, un an après les Girls de Cukor, se montre une fois de plus irrésistible de drôlerie bouffonne) et la délicatesse dans l’exposé des sentiments. Même dans un film aussi heureux et léger, le rêve tournoyant, chez Minnelli, reste inséparable de sa part latente de cauchemar. On connaît peu de cinéastes capables comme lui de montrer simultanément l’euphorie alcoolisée et l’envers panique des parties mondaines (Rex Harrison, chaque soir un peu plus livide et décomposé par le manque de sommeil, se soutenant en grappillant tous les verres qui passent à sa portée…) Ni de ménager, au milieu de l’agitation ambiante, la parenthèse émouvante d’une scène d’intimité complice entre un père et sa fille, dans la cuisine, aux petites heures de la nuit.