Anna Magnani en fausse blonde et Totò dans Larmes de joie

Nul « joker », pas même les Marx Brothers, n’a à ce point imposé sa seule présence physique comme une signature dans ses prestations : le comique de W.C. Fields était largement d’essence verbale. Mais que Totò apparaisse sur l’écran, l’espace s’ordonne autour de lui.

Gérard Legrand 1

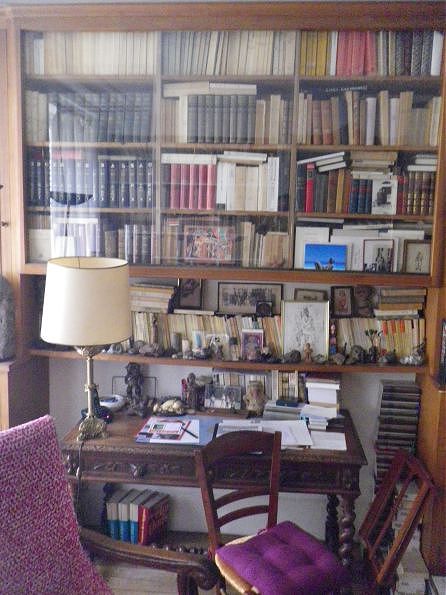

On ne saurait mieux dire, et c’est particulièrement flagrant dans Larmes de joie de Mario Monicelli (Risate di gioia, 1960), en reprise en France dans une belle copie. Oui, Totò (de son vrai nom Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi, rien que ça) est ce comique génial dont la simple présence est en soi captivante, même quand il a l’air de ne rien faire ; et l’espace se recompose véritablement autour de sa personne, si souveraine est sa manière d’habiter un plan et d’incarner son personnage jusqu’au bout des ongles. C’est d’autant plus évident dans Larmes de joie que le comédien, alors âgé de soixante-deux ans, vient d’entamer la dernière partie de sa carrière et que son tempo s’est quelque peu ralenti, de sorte qu’on aperçoit plus aisément le comédien au travail, ce qu’il est en train de faire et comment il s’y prend. Rien, pas même tel frémissement de paupière subliminal alors qu’il est au second plan, ne paraît chez lui laissé au hasard, tout est sous contrôle et se manifeste pourtant sous les auspices de la plus parfaite spontanéité. C’est magnifique à voir, et doucement euphorisant.

Quant au film, lointainement inspiré de deux nouvelles de Moravia, on se demande par quel mystère il était passé presque inaperçu, car il compte parmi les grandes réussites de Monicelli. Trois personnages s’y croisent, se perdent et se retrouvent durant la nuit de la Saint-Sylvestre : une figurante de Cinecittà (Anna Magnani), un vieux cabot sans le sou (Totò) et un voleur mondain (le jeune Ben Gazzara) dont les stratagèmes seront constamment contrariés. Le film adopte la forme d’une dérive nocturne dans Rome, propice à une peinture exacte de l’Italie du miracle économique et de l’euphorie consumériste (en quelques plans de grands magasins gorgés de marchandises et de vitrines illuminées de fêtes de fin d’année, tout est dit), ainsi qu’à une traversée de toutes les couches de la société, des trattoria aux dancings, du petit peuple romain trimballé dans le dernier métro aux invités huppés d’une réception d’ambassade. Multipliant les rencontres, les digressions et les bifurcations imprévues, la trame paraît dans ses meilleurs moments s’inventer librement sous nos yeux, et si cela se paie d’une mise en place et de transitions parfois laborieuses, cela nous vaut de purs moments de grâce, Monicelli excellant à capter — entre autres choses — le sentiment d’étrangeté et d’esseulement profonds qui peuvent vous étreindre durant les nuits de réjouissances obligatoires au sein d’une foule qui ne songe qu’à s’amuser, ou en déambulant aux petites heures dans des quartiers absolument déserts.

On a rapproché Larmes de joie de la Dolce Vita et c’est bien vu, le Monicelli pouvant être considéré comme la version comédie romaine du Fellini sorti quelques mois plus tôt. (Les deux films partagent le même responsable des décors et des costumes, Piero Gherardi.) Les scénaristes (Suso Cecchi D’Amico, Age et Scarpelli) en étaient nécessairement conscients, puisqu’ils ont glissé une allusion moqueuse au film de Fellini — en tant qu’il a instantanément produit une image iconique de Rome, aussitôt diffusée internationalement. Dans une scène, un Américain ivre mort veut entraîner la Magnani pour un bain de minuit dans la fontaine de Trevi. « Maudit cinéma ! », s’exclame Magnani, et l’on notera que sous sa perruque blonde, elle apparaît alors comme une parodie d’Anita Ekberg. Ce n’est pas la seule finesse référentielle du film : les photos du passé illustre de Totò punaisées dans sa chambre suggèrent qu’à cette date le comédien a achevé de se confondre avec sa persona ; pour sauver sa peau, Magnani, prise d’une inspiration subite, rejouera dans la réalité une scène qu’on l’a vue auparavant interpréter sur un plateau de Cinecittà. Le film propose enfin la confrontation de deux styles de jeu : deux monstres sacrés du cinéma italien, Magnani et Totò, versus un jeune Américain nerveux formé à l’Actor’s Studio, Gazzara. Au total, Larmes de joie enchante par son mélange de registres, et l’ensemble est soutenu par une belle photographie de Leonida Barboni et une invention visuelle à laquelle ne nous a pas toujours habitués Monicelli : superbe lâcher de ballons inaugural sur une foule de fêtards, déluge de confettis dans le dancing tapissé de miroirs qui multiplient l’espace à l’infini.

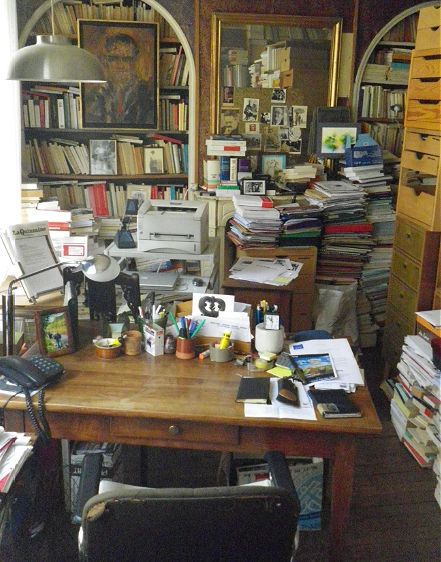

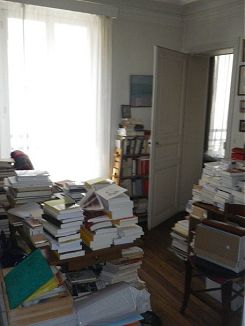

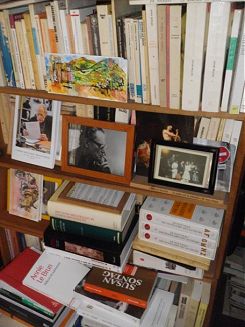

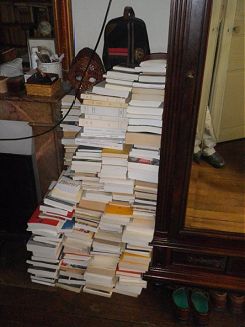

P.-S. : 1. Spécial copinage : mon ami René Marx est l’auteur de la seule monographie en français sur Totò, Totò, le rire de Naples (éditions Henri Berger), vivement recommandée. J’en aurais volontiers cité un extrait, mais c’est le chantier ici et c’est toujours quand on a besoin d’un livre qu’on ne le retrouve pas.

2. Y aura-t-il un jour un éditeur de DVD assez intrépide pour offrir aux non-italianophones des coffrets Totò avec des sous-titres français ? Il se ruinera dans l’opération, nous lui en rendrons d’autant plus grâce.

1. Cinémanie, Stock, 1979. Fait significatif, Totò est par exception le seul comédien à avoir une notice au sein du dictionnaire des réalisateurs qui constitue la troisième partie de cet indispensable ouvrage.