La poursuite du bonheur

Road Show est le dernier musical en date de Stephen Sondheim. Sa genèse fut longue et compliquée. Il fallut quatorze années de réécritures et de remaniements, quatre versions du livret sous quatre titres différents (Wise Guys, Rush, Gold ! et Road Show) et trois metteurs en scène pour que l’ouvrage trouve sa forme définitive. Il s’agit, après Pacific Overtures et Assassins, du troisième musical de Sondheim écrit avec John Weidman. Les trois spectacles ont en commun d’évoquer une tranche d’histoire des États-Unis et d’interroger les ratés du rêve américain, l’obsession de la réussite et de la pursuit of happiness.

Inspiré de l’histoire vraie des frères Mizner, qui défrayèrent la chronique au début du XXe siècle, Road Show met en scène le destin de ces deux frères, Wilson et Addison, unis par une relation dominant-dominé du genre « ni avec toi ni sans toi ». Partis chercher fortune sur l’injonction de leur père mourant, ils se lanceront dans diverses entreprises qui se solderont toutes par un échec. Wilson, séduisant beau parleur, est l’escroc-aventurier type, jamais à court de discours enjôleurs pour embobiner les commanditaires gogos et les riches héritières qu’il convainc de financer ses arnaques successives. Addison, doté d’une sensibilité artistique et d’un demi-talent, finira par s’accomplir comme architecte d’horribles villas pour nouveaux riches de Palm Beach, en découvrant son homosexualité au passage. Comme il arrive souvent dans les meilleures familles, c’est le « mauvais » frère flamboyant qu’on traite en chouchou et qu’on cite en exemple au « bon » frère malchanceux. La narration, procédant par juxtaposition de vignettes rapides, traverse au pas de charge trente ans d’histoire américaine, de la ruée vers l’or du Klondike au boom immobilier de la Floride des années 1920, en passant par le monde du théâtre new-yorkais des années 1900. Et comme dans d’autres Sondheim, on découvrira aux toutes dernières minutes que le spectacle était en fait une histoire de fantômes rejouant leur vie dans un espace-temps imaginaire.

L’équilibre du livret se ressent sans doute de sa gestation difficile et de ses couches d’écriture successives. Il lui manque un je ne sais quoi pour se hisser au sommet de l’œuvre de Sondheim, à côté d’Assassins avec lequel il présente de nombreuses parentés. Néanmoins, Road Show demeure une œuvre brillante et tonique. Sondheim fait de nouveau des prouesses dans le mélange des tons – de l’ironie sarcastique à la pure délicatesse, d’autant plus poignante qu’elle survient sans crier gare –, l’invention harmonique et mélodique, la circulation et la paraphrase des thèmes, le ping-pong d’un parler-chanter virtuose exigeant des interprètes une précision sans faille.

La reprise du spectacle à l’Union Theatre de Londres, dans une production à tout petit budget, est enthousiasmante de dynamisme et d’énergie. Cette salle de béton brut est un théâtre de poche de cinquante places, d’aspect quasi underground, enkysté au pied d’un pont ferroviaire du South Bank de manière si discrète qu’on est passé une première fois devant sans le voir. La mise en scène de Phil Willmott tire un parti constamment inventif de l’exiguïté des lieux et d’une scénographie réduite au minimum vital : un bureau, une table de bar, des chaises et divers accessoires, un miroir sans tain dressé au fond d’une scène de plain pied où les protagonistes peuvent surgir à tout moment de partout quand on les attend le moins, des côtés de la salle comme de derrière les spectateurs. Des cinq premiers rôles aux choristes, tous les interprètes sont formidables et se donnent à fond. Les comédiens anglais nous épatent toujours, ils savent tout faire : jouer, bouger, changer de rôle à vue, chanter et danser. Citons-les tous : Howard Jenkins, Andre Refig, Cathryn Sherman, Steve Watts et Joshua LeClair ; Cameron Hay, Amy Perry, Amy Reitsma, Phil Sealey, Laura Jade Clark, Damian Robinson, Sam Sugarman, Alexander McMorran, Jonny Rust et Christian Thornton.

Shakespeare en abyme

Éblouissante reprise de Kiss Me, Kate (1948) au Théâtre du Châtelet, devenu sous la direction de Jean-Luc Choplin le temple parisien de la comédie musicale américaine. Ce backstage musical fut le plus gros succès critique et public de Cole Porter, à une époque où sa cote était à la baisse. Le livret de Sam et Bella Spewack propose un brillant exercice de théâtre dans le théâtre. Un comédien engage son ex-femme pour jouer une version musicale de la Mégère apprivoisée. Rivalisant de cabotinage et de muflerie, le couple se querelle autant en coulisses que les personnages qu’ils interprètent sur scène 1. Comme dans les comédies de Shakespeare, ce couple vedette est redoublé par un second couple du type valet et soubrette — ici, une comédienne volage et un danseur ayant la passion funeste des cartes. Et comme chez Shakespeare encore, un troisième tandem plébéien fournit un contrepoint burlesque — ici, une paire de gangsters incompétents venus encaisser une dette de jeu, qui s’invitent dans la représentation et finissent par prendre goût au théâtre.

Enfant des années folles, Cole Porter resta longtemps fidèle au musical de type revue, où l’on empile les numéros sans souci de cohérence narrative, et ne vint que tardivement au musical à livret, dont Kern et Hammerstein avaient imposé le modèle avec Show Boat. Tout en adoptant cette forme nouvelle dans Kiss Me, Kate, où tous les numéros sont en situation, il conserve ses vieux réflexes de revuiste procédant par morceaux de bravoure en variant les ambiances musicales pour maintenir son public en éveil. Il y a ainsi un hymne au show business et au trac des premières qui lorgne vers Irving Berlin (Another Op’nin’, Another Show), des pastiches de valses viennoises, une béguine émouvante (So in Love), du jazz cuivré qui swingue… et beaucoup, beaucoup de chansons à listes dont Porter s’était fait une spécialité (Gerald Mast parle à leur sujet de catalog songs), où il fait preuve d’une verve inépuisable dans l’énumération et la fausse fin à répétition (quand on croit que c’est terminé, il en vient encore). Les paroles sont un feu d’artifice verbal où les rimes acrobatiques et les paronomases font bon ménage avec le name dropping sarcastique et les sous-entendus sexuels2. L’humour chez Porter naît de la collision inattendue des registres. Le lexique soutenu se rencontre avec le slang déluré, les allusions culturelles chics et les clins d’œil pour initiés se heurtent sans crier gare à des références totalement triviales.

Kiss Me, Kate est un spectacle euphorisant parce qu’il procure trois heures durant le sentiment d’être au spectacle, tout en jouant avec les conventions de la représentation : l’enseigne lumineuse du théâtre se détraque, l’action des coulisses interfère avec la pièce dont elle perturbe le cours, en franchissant ponctuellement le quatrième mur au passage. De la distribution homogène — où l’on détachera Christine Buffle et David Pittsinger, aux voix superbes, et le tandem bouffon Martyn Ellis-Daniel Robinson — à la direction musicale de David Charles Abbel — qui a effectué un travail de recherche approfondi pour établir une édition critique de la partition originale —, en passant par les chorégraphies enlevées de Nick Winston, tout est épatant. La mise en scène de Lee Blakeley joue du contraste entre le monde de la scène et celui des coulisses. Au kitsch d’opérette assumé avec éclat de la pièce dans la pièce s’oppose l’ambiance nocturne années 1940 de la vie backstage (régie, loges et entrée des artistes, toit du théâtre où la troupe, écrasée par la chaleur des spots, monte se rafraîchir durant l’entracte, le temps d’un Too Darn Hot endiablé). En parfaite osmose, la scénographie de Charles Edwards ménage des transitions souples entre ces différents espaces au moyen d’un plateau tournant et d’un jeu de rideaux et d’écrans semi-transparents. Les arrière-plans sont constamment animés, de manière parfois si profuse (la scène d’ouverture) qu’on aimerait disposer d’un DVD pour goûter à loisir les trouvailles de détail de cette production, dont le faste flamboyant renoue avec le Broadway des grands jours.

1 L’argument fut inspiré au producteur Arnold Saint-Subber par un couple de comédiens des années 1930, Alfred Lunt et Lynn Fontanne, célèbre pour ses disputes perpétuelles. Pour ajouter à ces jeux de miroir, Sam et Bella Spewack étaient eux-mêmes en instance de séparation lorsqu’ils écrivirent le livret.

2 Lesdits sous-entendus valurent à Porter d’être fréquemment banni des ondes radiophoniques. Ils seront fort édulcorés dans l’adaptation hollywoodienne de Kiss Me, Kate, au demeurant la meilleure comédie musicale de George Sidney. « The Kingsley Report » y devient « the latest report » et les couplets les plus lestes du désopilant Brush up your Shakespeare ont été pudiquement supprimés.

Sur les ailes de la danse

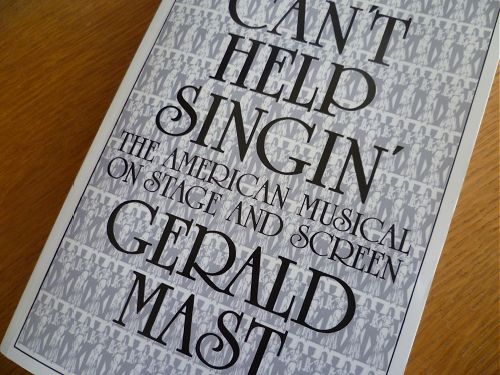

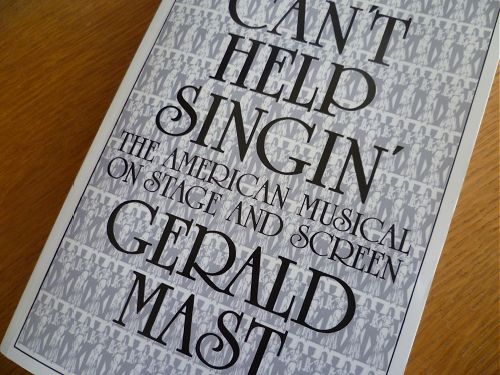

Repéré dans la bibliographie du Gene Kelly d’Alain Masson (Folio biographies, 2012), ce passionnant essai sur la comédie musicale américaine se recommande par de nombreuses qualités. Les ouvrages sur l’histoire de Broadway abondent ; de même ceux sur l’histoire de la comédie musicale hollywoodienne. L’intérêt de Can’t Help Singing est de raconter de front ces deux histoires étroitement imbriquées. Le fil rouge du livre — le musical, forme totalisante à l’instar de l’opéra européen du XIXe siècle, est par excellence l’expression artistique de la culture américaine du XXe siècle en même temps qu’un creuset multiculturel — est sans doute devenu un lieu commun. Mais l’approche stimulante de Gerald Mast lui conserve toute sa pertinence, conjuguant d’une plume vivante et précise la vue d’ensemble et le plan rapproché, l’information factuelle, la mise en contexte socio-historique et l’analyse esthétique souvent très fouillée. Les amateurs d’Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern, Lorenz Hart, Ira et George Gershwin, Rodgers et Hammerstein y gagneront une connaissance approfondie de leurs auteurs et compositeurs de prédilection. Attentif au « fond » autant qu’à la « forme », Mast a le chic pour faire découvrir des détails inaperçus dans des œuvres qu’on croyait connaître par cœur, notamment parce qu’il envisage une chanson comme un tout organique cohérent, en montrant exemples à l’appui comment la ligne mélodique et la grille harmonique sont intimement accordées au propos, à la prosodie et à l’invention verbale du texte. Il en va de même pour le cinéma. Les chorégraphies de Busby Berkeley, le cycle Fred Astaire-Ginger Rogers à la RKO ou les films produits par Arthur Freed à la MGM sont analysés avec une grande attention au style visuel et à la mise en scène. On n’est pas surpris, en se renseignant sur l’auteur, d’apprendre qu’il fut un historien du cinéma réputé, auteur notamment de monographies sur la comédie et sur Howard Hawks, qu’on a du coup fort envie de lire.

Can’t Help Singing date de 1987. Il aurait mérité une édition mise à jour rendant compte de l’évolution ultérieure du genre. Hélas pour nous, Gerald Mast eut la mauvaise idée de mourir l’année suivante.

Réal La Rochelle

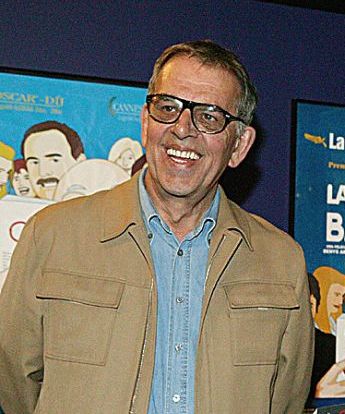

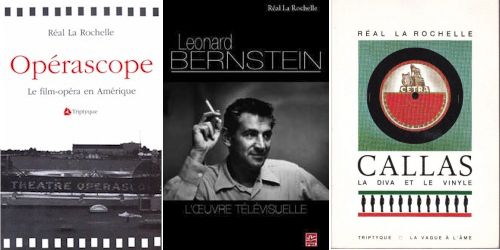

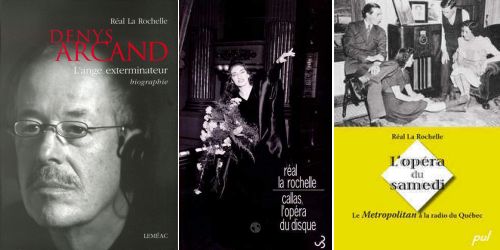

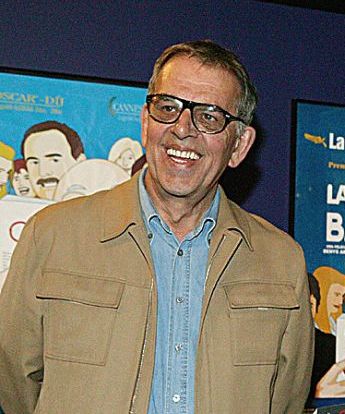

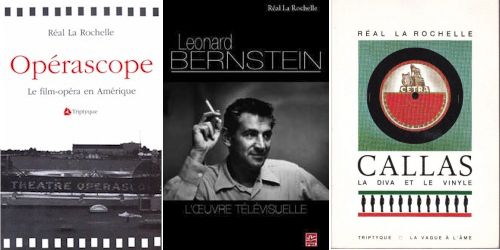

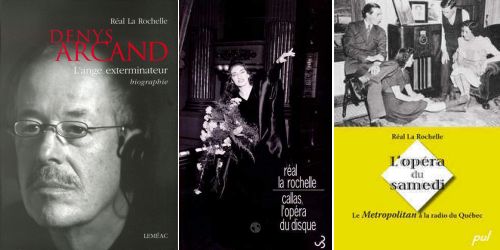

Grande tristesse d’apprendre la mort de mon ancien collègue de 24 images Réal La Rochelle. Je ne l’avais plus croisé depuis une bonne vingtaine d’années, mais conserve le souvenir très vif d’un homme chaleureux et passionné, merveilleux de finesse, d’intelligence et d’humour, toujours généreux dans l’échange.

Fondateur de la Phonothèque québécoise et du musée du Son de Montréal, il était l’auteur d’essais sur Denys Arcand, Maria Callas, Leonard Bernstein, le film-opéra, le son et la musique au cinéma. Il s’y montre un pionnier de l’histoire croisée des médias, étudiant par exemple la construction du mythe de Callas dans ses liens avec l’industrie du disque ou le rôle du cinéma, de la radio et de la télévision dans la diffusion de l’opéra et de la musique classique. Outre des dizaines d’articles, on lui doit un passionnant entretien radiophonique avec Alain Resnais sur la comédie musicale, retranscrit dans Positif de juillet-août 1997.

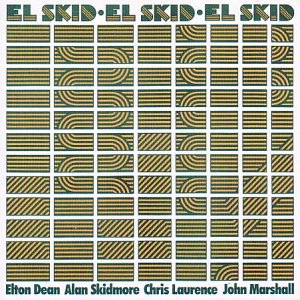

Dimanche en jazz

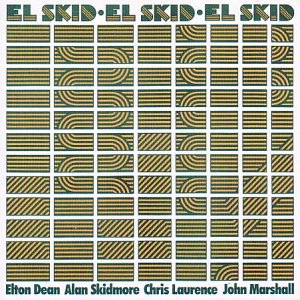

Free-bop anglais des années 1970 par un quartet où figurent deux ex de Soft Machine — histoire de rappeler combien, en ces grandes années du jazz britannique, étaient poreuses les frontières entre fusion, rock progressif et impro pure et dure. Je n’avais pas écouté ce disque depuis des lustres et c’est encore meilleur que dans mon souvenir. Sur quatre thèmes dont les meilleurs sont les deux premiers, Elton Dean (alto et saxello, qui est un petit saxophone soprano) et Alan Skidmore (ténor coltranisant) se lancent dans une blowing session énergique et sans apprêts, propulsés par une rythmique époustouflante (Chris Laurence et John Marshall). La prise de son très sèche donne l’impression que les gars ont enregistré dans leur sous-sol ou leur garage. Ça dépote, c’est parfait.

À écouter en priorité sur Tutube, Dr. Les Mosses, dont la grille harmonique est vraisemblablement dérivée d’Impressions de Coltrane.

Approche et tue un président !

Assassins, sur un livret de John Weidman, est l’un des concept musicals les plus radicaux de Stephen Sondheim. Il s’agit d’une revue grinçante évoquant neuf tentatives d’assassinat, couronnées ou non de succès, sur la personne de présidents américains, d’Abraham Lincoln à Ronald Reagan. Comme d’autres Sondheim (Company, Merrily We Roll Along), la construction est non-chronologique. L’action se déroule dans un espace-temps imaginaire — l’antichambre des Enfers ? — où les candidats meurtriers de toutes les époques se croisent, s’apostrophent, s’encouragent ou s’invectivent. Le décor de ce carnaval macabre est une baraque de tir forain. Deux maîtres de jeu : un forain sinistre et un ménestrel, lequel endossera par la suite le rôle de Lee Harvey Oswald. En ouverture, le forain interpelle les meurtriers putatifs en tendant à chacun un revolver. Et de chanter en substance : « Eh toi ? Ta vie est un échec ? Tu n’as pas de travail, ta petite amie t’a lâchée ? Tu ne sais pas quoi faire ? Approche et tue un président ! » Entendre par la suite le chœur des meurtriers entonner gaiement Everybody’s Got the Right to their Dreams éclaire soudain d’un autre jour le droit proclamé de chacun à la poursuite du bonheur.

C’est bien entendu de cela qu’il est question dans Assassins : les ratés du rêve américain, le sentiment de rage et de frustration qu’il engendre chez ses laissés-pour-compte, la culture des armes à feu — au-delà des meurtres de présidents, impossible de ne pas penser à cet autre sport national que sont les tueries de masse dans les collèges et les supermarchés. Tout cela est si évident que Weidman et Sondheim se gardent de surligner le propos. Loin du didactisme plat qui plombe tant de pièces de théâtre contemporaines dès qu’elles s’emparent d’un sujet dit « de société », ils jouent la carte d’un humour noir autrement plus inconfortable, qui n’exclut ni la réflexion sur la violence dans l’Histoire, ni çà et là un étrange fond de mélancolie. Les aspirants assassins sont suivant les cas des illuminés atteints de la folie des grandeurs, des sociopathes tristes, de purs exaltés, des bras cassés (Sara Jane Moore, aussi gaffeuse et maladroite que sa cible, le président Gerald Ford). Un seul d’entre eux, l’ouvrier anarchiste Leon Czolgosz, obéit à des mobiles politiques un tant soit peu articulés. Sur le fil du rasoir, Weidman et Sondheim examinent leurs motivations avec une finesse qui évite les poncifs de la psychosociologie de comptoir.

Assassins date de 1990. Sa carrière off Broadway fut brève. Outre que le sujet en est peu aimable, le déclenchement de la première guerre du Golfe, au milieu des représentations, compromit ses chances de succès. D’aucuns firent au spectacle un procès en antipatriotisme de mauvais goût. Par la suite, le show fut remonté à Broadway et Londres, toujours pour de courtes séries de représentations. Sa nouvelle reprise à la Menier Chocolate Factory de Londres est tout bonnement époustouflante. La densité de l’ouvrage (1 h 45 sans entracte), le lieu même de la représentation — une ancienne chocolaterie comme son nom l’indique, devenue restau-bar-galerie, avec petite salle de théâtre de deux cents places en sous-sol, aux murs de béton brut —, le dispositif scénique à l’élisabéthaine où les spectateurs sont assis de part et d’autre d’une aire de jeu centrale, presque le nez sur les comédiens : tout s’accorde au propos du spectacle et concourt à son intensité. La mise en scène dynamique de Jamie Lloyd, la scénographie de Soutra Gilmour et les chorégraphies précises de Chris Bailey abondent en trouvailles de détail. Par exemple, ces enseignes de baraque de tir « Hit » and « Miss » qui s’allument suivant que la tentative d’assassinat a réussi ou échoué. En cas de succès, une petite pluie de tickets rouges de foire tombe doucement sur la tête du meurtrier. Et lorsque Oswald touchera le jackpot à Dallas, c’est un véritable déluge de tickets qui noiera la scène. Effets visuels et sonores parcimonieux mais percutants, qui rendent impressionnantes les exécutions de Charles Guiteau et Giuseppe Zangara. Le tout est porté par la belle énergie d’une troupe si soudée qu’il est presque impossible d’isoler une performance. Tout de même, on a été épaté par le charisme de Simon Lipkin, Michael Xavier et Andy Nyman, l’abattage comique d’Anna Francolini et Carly Bawden.

Assassins n’est sans doute pas la partition la plus éclatante de Sondheim. On n’en admire pas moins comme toujours son invention langagière (privilégiant les mots courts, les réitérations, l’antithèse et la paronomase), son goût du pastiche et des citations déguisées (chaque chanson adopte le style musical de l’époque où elle est située), sa science des dissonances calculées, des chansons-conversations et des chorals entrelacés — d’autant plus que cette virtuosité, loin d’être gratuite, est toujours au service des personnages et de l’impact émotionnel des situations.

P.-S. : Assassins est le cinquième musical de Sondheim repris en dix ans à la Menier Chocolate Factory. On a pu voir l’an dernier, brièvement disponible en streaming, une captation de leur Merrily We Roll Along (mise en scène de Maria Friedman), filmée au Harold Pinter Theatre où le show s’était transporté. Une autre grande réussite, à ne pas louper si d’aventure elle ressurgit sur le net.