Trop tôt, trop tard

Hollywood éclairé par Vittorio Storario : Café Society de Woody Allen

Woody Allen est tellement maître de son petit monde édifié film après film qu’il peut se permettre d’y flâner en remixant nonchalamment ses figures, ses thèmes et motifs familiers : New York et Hollywood, les occasions manquées, le mauvais timing du désir (un coup trop tôt, un coup trop tard), le regret de ce qui aurait pu être et qui ne sera pas, les mères juives et leurs familles nombreuses, les gangsters du jazz age, les conversations métaphysiques de comptoir sur le silence de Dieu et l’absurdité de la mort. Comme plusieurs de ses films, Café Society se déroule sur une année et s’achève par un réveillon de Nouvel An doux-amer. Au terme de ces douze mois, les personnages ont changé, il y a eu des morts et des naissances, la vie continuera. C’est peut-être dans ce registre de la libre chronique – animant au passage une foule de personnages épisodiques en procédant par apartés et bifurcations sans pour autant perdre son fil – qu’Allen est à son meilleur (on songe bien sûr à Hannah et ses sœurs). La voix off achève de donner un caractère de nouvelle filmée à cet opus aimable où les amours déçues ont un parfum fitzgéraldien.

Celle qui lit

Square Bolivar, une lectrice du Colosse de Maroussi d’Henry Miller

Chambres

Paris, rue Pradier

La vie est ailleurs

30 mai 2016 | Le Port de tête | de 18 heures à 20 h 30

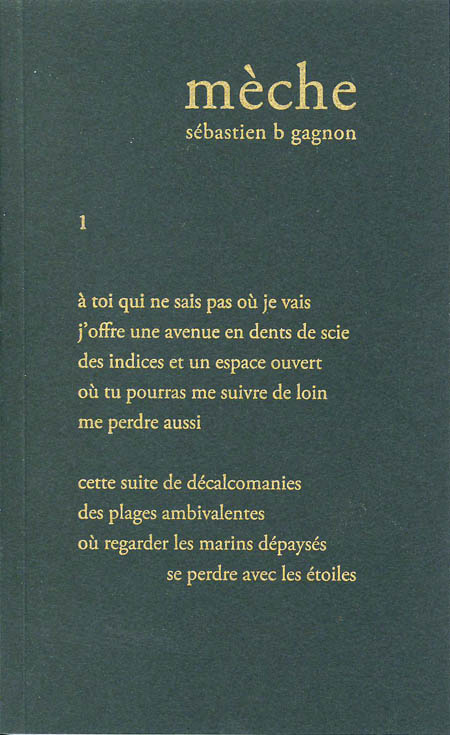

Lancement de

Nouvelles de l’autre vie, de Thierry Horguelin

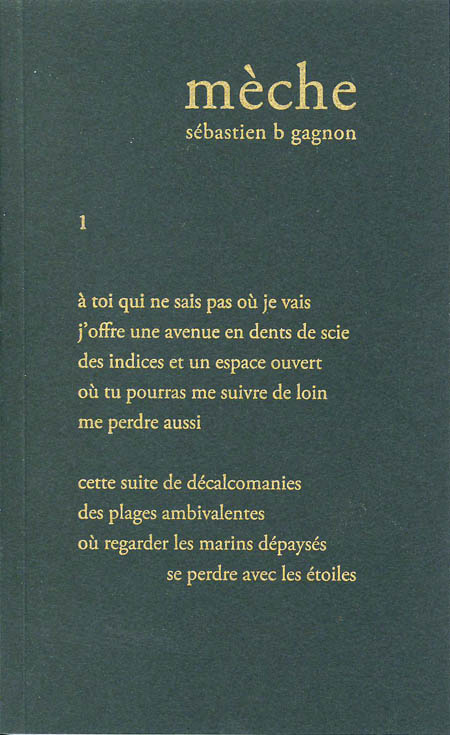

Mèche, de Sébastien B. Gagnon

publiés à l’enseigne de L’Oie de Cravan

À la clarinette : Jean-Yves Laporte

À la guitare : Stéphane Truchon (Travelling Headcase)

Librairie Le Port de tête

262, av. du Mont-Royal Est

Montréal

En librairie au Québec : le 31 mai 2016 (distribution : Dimédia).

Par la suite au

Marché de la poésie de Paris

Place Saint-Sulpice

75006 Paris

Stand no 608

Du 8 au 12 juin 2016

En librairie en France et en Belgique : automne 2016 (date à préciser ; distribution : Belles Lettres).

Dimanche en jazz

Formé par Anthony Braxton et Jackie McLean, Steve Lehman combine en un alliage personnel l’apport de ces deux maîtres : le goût de Braxton pour les compositions élaborées, un timbre urticant à l’alto, moins porté cependant que McLean sur le falsetto. Après des débuts dans l’ensemble de Braxton, il a enregistré une douzaine d’albums sous son nom à partir de 2001, essentiellement pour les labels Pi et Clean Feed. De ceux que j’ai pu entendre, Manifold, en quatuor sans piano à la Ornette Coleman, est celui qui m’a le moins emballé : c’est un bon concert de free-bop, balancé avec le punch qui convient, mais comme on en connaît des dizaines. En revanche, les albums en trio sont très excitants (Interface avec Mark Dresser et Pheeroan akLaff, Dialect Fluorescent avec Matt Brewer et Damion Reid). Ma préférence va toutefois aux ensembles d’On Meaning et de Mise en abîme. On Meaning est un quintette alto, trompette, vibraphone, contrebasse et batterie. Mise en abîme, un octuor alto, ténor, trombone, vibraphone, tuba, contrebasse et batterie. Leur combinaison instrumentale, la présence du vibraphone, le travail sur la texture sonore, le mariage stimulant de complexité harmonique et d’improvisation libre rappellent les albums Blue Note de la grande époque, d’Out to Lunch ! d’Eric Dolphy aux disques de Bobby Hutcherson. Nullement sur le mode du pastiche, mais à la manière d’un prolongement, frayant de nouveaux possibles dans le courant ouvert par les modernistes des années 1960 sans ignorer ce qui est advenu dans l’intervalle.

Pure Imagination (trio).

Autumnn Interlude (octuor).

Les combattants de l’inutile

Épris de lieux périphériques, Jean Rolin a le chic pour surgir où on ne l’attend pas. On le vit arpenter les villes portuaires de France (Terminal frigo), les abords du golfe Persique (Ormuz), les quartiers de Paris où l’on ne met jamais les pieds (Zones), et bien d’autres endroits encore — autant d’épisodes suggérant que les marges négligées de l’Histoire et de la géographie sont un poste idéal pour observer le monde. Le voici à Peleliu, péripétie dont il semble le premier étonné.

Peleliu est une petite île inhospitalière du Pacifique, en forme de pince de homard, où pullulent les poules sauvages, les volatiles inquiétants au cri disgracieux et une variété de crabes particulièrement agressifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle fut le théâtre d’une bataille mineure — et dont il est avéré aujourd’hui qu’elle fut inutile sur le plan stratégique —, qui n’en fut pas moins une effroyable boucherie, des milliers de soldats y ayant été absurdement envoyés au casse-pipe par des gradés déments. C’est aujourd’hui un bout de terre peu peuplé (de cinq cents à sept cents habitants), au relief hostile, où subsistent de nombreux vestiges du conflit : bunkers japonais criblés de balles, carcasses d’avions et chenilles de chars d’assaut mangés par une végétation vigoureuse « engraissée au napalm » ; sans oublier des débris plus modestes, ainsi qu’un squelette, prétendument de soldat, dont l’auteur soupçonne qu’il fut placé là des années plus tard par un des guides plus ou moins fantaisistes qui font visiter l’île aux touristes.

À bicyclette et à pied, Jean Rolin prospecte l’île à la recherche des traces de la bataille, dépeint avec minutie la faune, la flore et le mouvement de la mer, s’égare fréquemment en cours de route, se baigne dans un trou d’eau, nourrit quotidiennement une portée de chiots sans maître, croise des autochtones pittoresques ou inquiétants, rencontre le fils d’un soldat américain, des touristes russes et tchèques venus faire de la plongée sous-marine. Le calme angoissant des lieux, confinant au malaise, contraste avec la violence acharnée des combats qui s’y déroulèrent. Les soldats des deux camps, peut-être parce qu’ils savaient qu’ils ne sortiraient pas vivants de cet enfer, s’y affrontèrent en effet avec une férocité rageuse, qui s’exprima « notamment, de part et d’autre, par la mutilation de cadavres ou la liquidation de prisonniers ». Ce contraste irréel entre le passé et le présent n’en fait que plus vivement ressentir le caractère absurde de cette tuerie pour rien. Il est si frappant qu’il n’est pas besoin d’insister. Ce n’est pas ici, heureusement, qu’on lira des phrases creuses sur le « devoir de mémoire ».

Jean Rolin est passé maître dans l’art du reportage à la première personne, où le regard à juste distance, fait de curiosité et de flegme circonspect, l’information précise, distillée sans lourdeur, s’allient à un humour pince-sans-rire qui vient se loger de manière subreptice au détour de longues phrases sinueuses. Il y a du Robert Capa dans la netteté avec laquelle il donne à voir une bataille oubliée en s’appuyant sur diverses sources livresques (mémoires de vétérans, ouvrages d’historiens, récits littéraires) ; et du Buster Keaton dans la manière dont il se met en scène aux prises avec les menues contrariétés du voyage. Dans son genre inclassable, Peleliu est un petit livre parfait.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.