Dimanche en jazz

Formé par Anthony Braxton et Jackie McLean, Steve Lehman combine en un alliage personnel l’apport de ces deux maîtres : le goût de Braxton pour les compositions élaborées, un timbre urticant à l’alto, moins porté cependant que McLean sur le falsetto. Après des débuts dans l’ensemble de Braxton, il a enregistré une douzaine d’albums sous son nom à partir de 2001, essentiellement pour les labels Pi et Clean Feed. De ceux que j’ai pu entendre, Manifold, en quatuor sans piano à la Ornette Coleman, est celui qui m’a le moins emballé : c’est un bon concert de free-bop, balancé avec le punch qui convient, mais comme on en connaît des dizaines. En revanche, les albums en trio sont très excitants (Interface avec Mark Dresser et Pheeroan akLaff, Dialect Fluorescent avec Matt Brewer et Damion Reid). Ma préférence va toutefois aux ensembles d’On Meaning et de Mise en abîme. On Meaning est un quintette alto, trompette, vibraphone, contrebasse et batterie. Mise en abîme, un octuor alto, ténor, trombone, vibraphone, tuba, contrebasse et batterie. Leur combinaison instrumentale, la présence du vibraphone, le travail sur la texture sonore, le mariage stimulant de complexité harmonique et d’improvisation libre rappellent les albums Blue Note de la grande époque, d’Out to Lunch ! d’Eric Dolphy aux disques de Bobby Hutcherson. Nullement sur le mode du pastiche, mais à la manière d’un prolongement, frayant de nouveaux possibles dans le courant ouvert par les modernistes des années 1960 sans ignorer ce qui est advenu dans l’intervalle.

Pure Imagination (trio).

Autumnn Interlude (octuor).

Les combattants de l’inutile

Épris de lieux périphériques, Jean Rolin a le chic pour surgir où on ne l’attend pas. On le vit arpenter les villes portuaires de France (Terminal frigo), les abords du golfe Persique (Ormuz), les quartiers de Paris où l’on ne met jamais les pieds (Zones), et bien d’autres endroits encore — autant d’épisodes suggérant que les marges négligées de l’Histoire et de la géographie sont un poste idéal pour observer le monde. Le voici à Peleliu, péripétie dont il semble le premier étonné.

Peleliu est une petite île inhospitalière du Pacifique, en forme de pince de homard, où pullulent les poules sauvages, les volatiles inquiétants au cri disgracieux et une variété de crabes particulièrement agressifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle fut le théâtre d’une bataille mineure — et dont il est avéré aujourd’hui qu’elle fut inutile sur le plan stratégique —, qui n’en fut pas moins une effroyable boucherie, des milliers de soldats y ayant été absurdement envoyés au casse-pipe par des gradés déments. C’est aujourd’hui un bout de terre peu peuplé (de cinq cents à sept cents habitants), au relief hostile, où subsistent de nombreux vestiges du conflit : bunkers japonais criblés de balles, carcasses d’avions et chenilles de chars d’assaut mangés par une végétation vigoureuse « engraissée au napalm » ; sans oublier des débris plus modestes, ainsi qu’un squelette, prétendument de soldat, dont l’auteur soupçonne qu’il fut placé là des années plus tard par un des guides plus ou moins fantaisistes qui font visiter l’île aux touristes.

À bicyclette et à pied, Jean Rolin prospecte l’île à la recherche des traces de la bataille, dépeint avec minutie la faune, la flore et le mouvement de la mer, s’égare fréquemment en cours de route, se baigne dans un trou d’eau, nourrit quotidiennement une portée de chiots sans maître, croise des autochtones pittoresques ou inquiétants, rencontre le fils d’un soldat américain, des touristes russes et tchèques venus faire de la plongée sous-marine. Le calme angoissant des lieux, confinant au malaise, contraste avec la violence acharnée des combats qui s’y déroulèrent. Les soldats des deux camps, peut-être parce qu’ils savaient qu’ils ne sortiraient pas vivants de cet enfer, s’y affrontèrent en effet avec une férocité rageuse, qui s’exprima « notamment, de part et d’autre, par la mutilation de cadavres ou la liquidation de prisonniers ». Ce contraste irréel entre le passé et le présent n’en fait que plus vivement ressentir le caractère absurde de cette tuerie pour rien. Il est si frappant qu’il n’est pas besoin d’insister. Ce n’est pas ici, heureusement, qu’on lira des phrases creuses sur le « devoir de mémoire ».

Jean Rolin est passé maître dans l’art du reportage à la première personne, où le regard à juste distance, fait de curiosité et de flegme circonspect, l’information précise, distillée sans lourdeur, s’allient à un humour pince-sans-rire qui vient se loger de manière subreptice au détour de longues phrases sinueuses. Il y a du Robert Capa dans la netteté avec laquelle il donne à voir une bataille oubliée en s’appuyant sur diverses sources livresques (mémoires de vétérans, ouvrages d’historiens, récits littéraires) ; et du Buster Keaton dans la manière dont il se met en scène aux prises avec les menues contrariétés du voyage. Dans son genre inclassable, Peleliu est un petit livre parfait.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Combinatoire

Le plus grand bar à gin de Londres ouvrira lundi à Holborn, nous apprend le Londonist. Il n’y aurait aucune raison de le signaler ici, n’était que la conclusion perecquienne de l’article nous a beaucoup plu, la rédactrice Helen Graves ayant calculé que le nombre de gins et de tonic waters disponibles pourra donner lieu à 14 035 combinaisons. Tentative d’épuisement d’un bar à gin anglais !

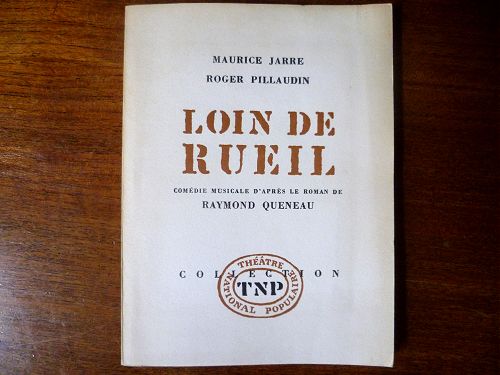

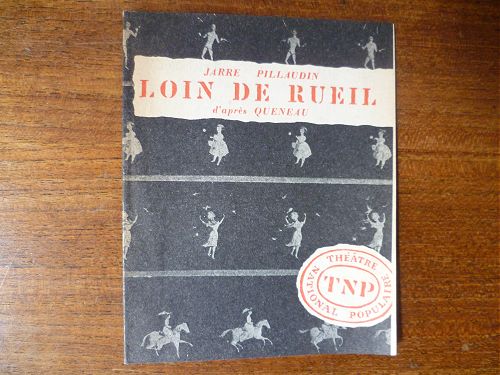

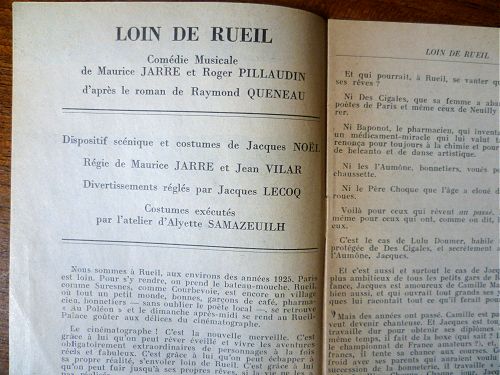

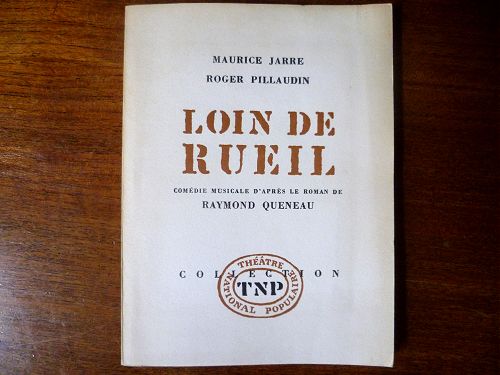

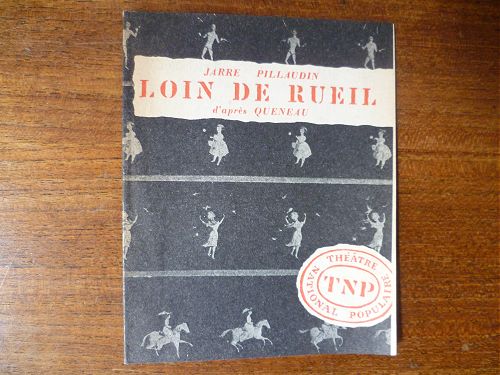

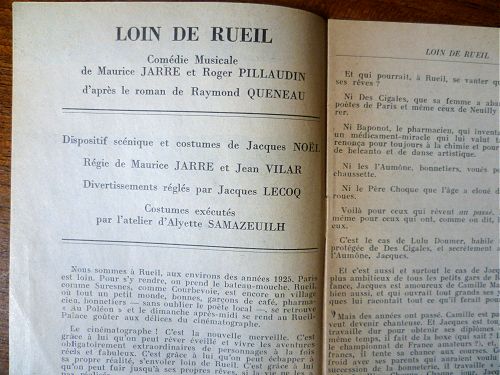

Queneau en musique

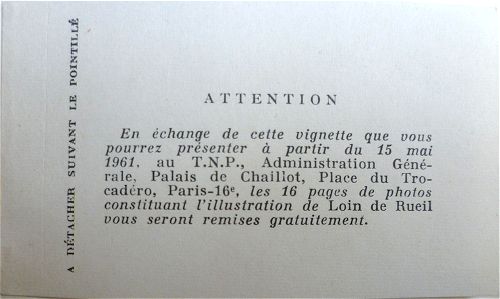

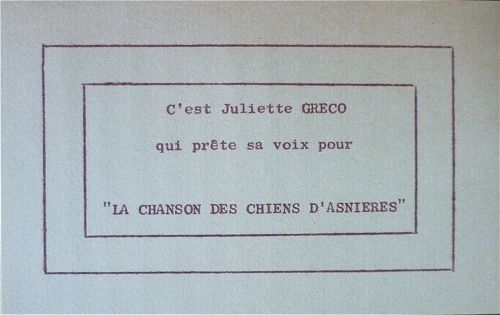

Une curiosité : le livret de Loin de Rueil, comédie musicale de Maurice Jarre et Roger Pillaudin d’après le roman de Raymond Queneau. Produite par le Théâtre national populaire, la pièce fut créée au Palais de Chaillot le 14 mars 1961. Parmi les interprètes, Jean Rochefort, Rosy Varte, Charles Denner, Nicole Croisille et Jean-Marie Proslier.

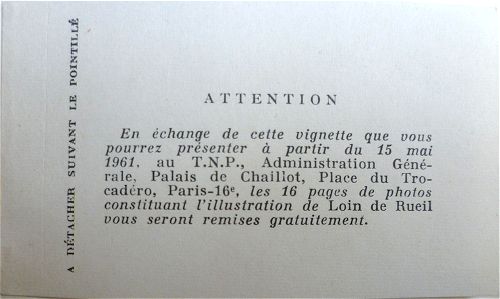

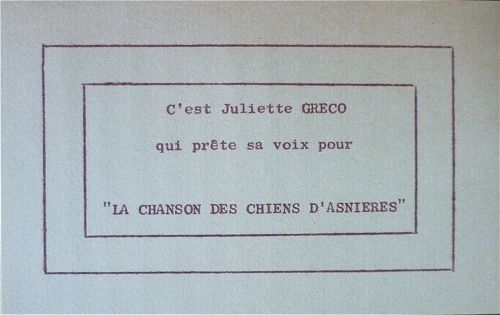

Cerise sur le gâteau, l’exemplaire trouvé ce matin comporte diverses truffes : le programme du spectacle (dans un joli petit format de 10,5 x 13,5 cm) et deux papillons.

Répétition de Loin de Rueil, mars 1961. De gauche à droite, Roger Pillaudin, Raymond Queneau,

Janine et Jean Vilar. Photo : René Saint-Paul.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.