Les murs ont des oreilles

Ce n’est pas à Milan qu’on fera, comme à Venise, la chasse aux citofoni. Tout de même, on ne pouvait manquer d’aller saluer le célèbre parlophone en forme d’oreille géante du 10 via Serbelloni (immeuble Liberty construit en 1925-1927 ; architecte : Aldo Andreani).

Naturellement, on a tout de suite songé à Franquin.

Thèmes et variations

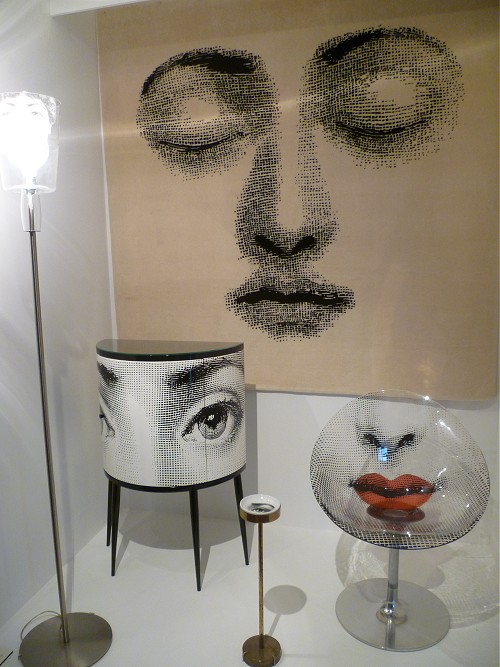

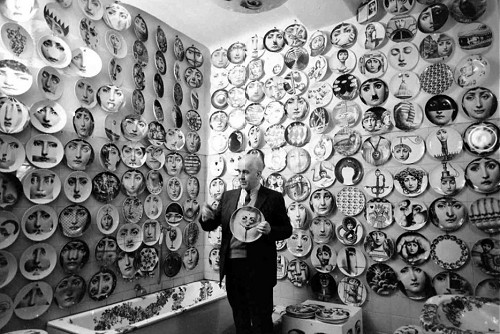

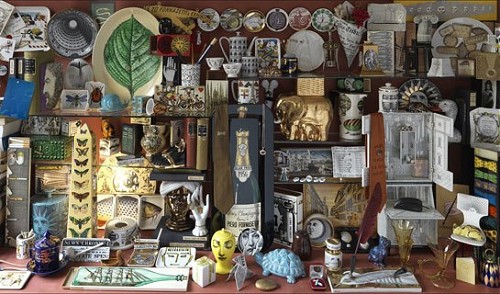

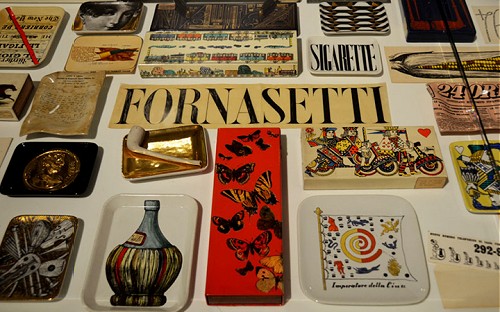

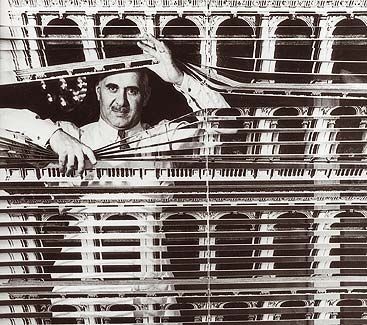

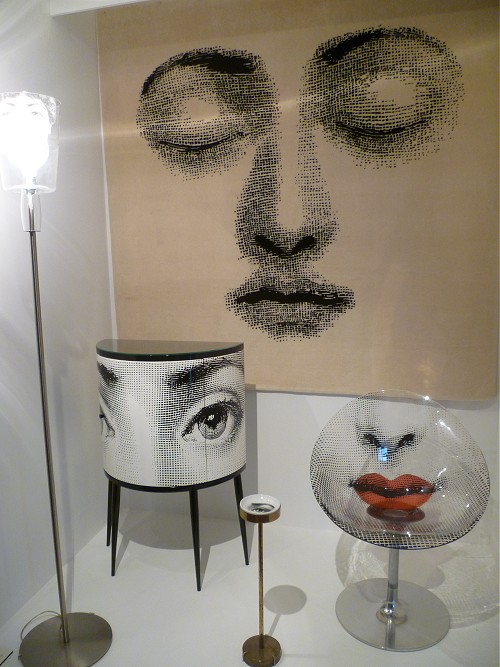

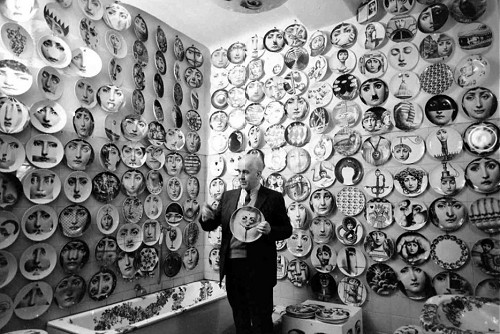

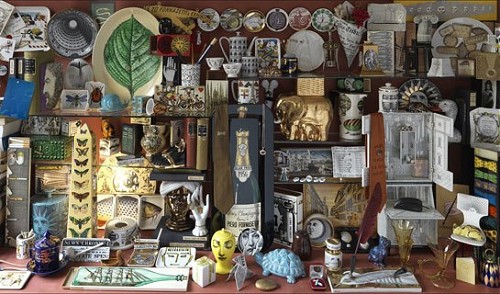

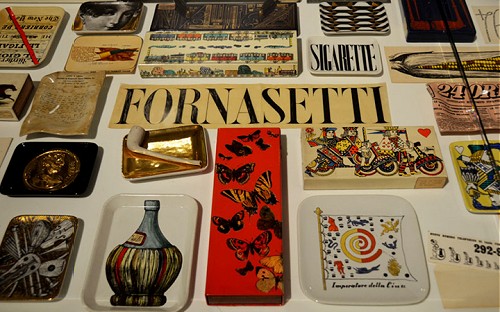

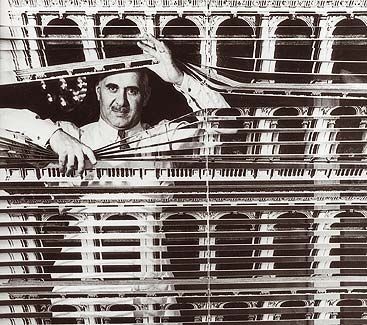

Renchérissons sur l’Éditeur singulier : l’exposition Piero Fornasetti est un enchantement. Les mille pièces présentées témoignent de la prolixité dont fit preuve ce peintre-imprimeur-designer-décorateur milanais, à la fois éclectique et monomane dans la déclinaison obstinée de certains motifs de prédilection dont il habillait les objets du quotidien avec une fantaisie inépuisable : foulards et vêtements, rideaux, papier peint et carreaux de faïence, chaises, lampes, buffets et paravents, vaisselle et plateaux, corbeilles et porte-parapluies, et même des bicyclettes… Thèmes et variations, ce fut la grande affaire de ce créateur multiforme doublé d’un archiviste et collectionneur obsessionnel, qui puisait l’inspiration dans le monde naturel (soleil et lune, fruits, fleurs, poissons, chats, papillons, minéraux et coquillages), le monde de l’imprimé (livres et journaux, jeux de cartes, étiquettes de vin), l’architecture antique, les personnages de la commedia dell’arte, les figures mythologiques ; sans oublier le visage de la courtisane Lina Cavalieri réinventé plus de cinq cents fois sur des assiettes, des théières et des vases. Les traits d’humour abondent, alliés au goût du trompe-l’œil : cravates à motifs de nœuds papillons, porte-journaux déguisés en cartables, store vénitien dont les pales fermées font apparaître une façade aux cent fenêtres. Le décor proliférant de ses intérieurs est un antidote euphorisant au minimalisme chic qui est devenu le grand poncif du design contemporain.

Fornasetti et son store doublement vénitien :

la façade reproduite provient de la place Saint-Marc.

Piero Fornasetti, la folie pratique. Au musée des Arts décoratifs de Paris, jusqu’au 14 juin.

Piero Fornasetti, la folie pratique. Au musée des Arts décoratifs de Paris, jusqu’au 14 juin.

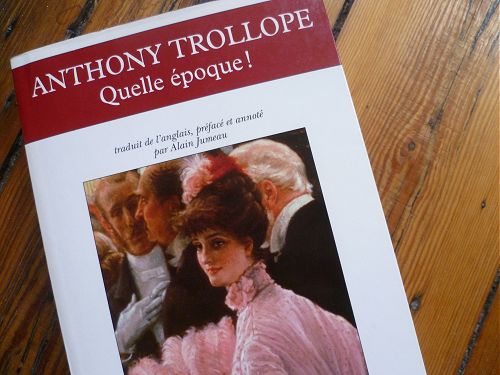

Le point de vue de Trollope

Quelle époque ! est une vaste fresque sociale située dans les mondes étroitement imbriqués de l’aristocratie, de la politique, de la finance et de la presse. Plus ambitieux mais moins bien équilibré (en termes d’architecture narrative) que les Tours de Barchester, ce gros roman multipliant intrigues et sous-intrigues est aussi bien plus sombre. La verve satirique n’en est pas absente, mais la vision du monde s’y fait beaucoup plus noire. Mario Praz y a vu à juste titre une peinture de la dégradation de la morale victorienne, conséquence de l’influence du capitalisme sur les classes dirigeantes 1.

La fresque est dominée par le personnage d’Augustus Melmotte, personnage ogresque, démesuré, tyran domestique et financier véreux, lancé dans une opération de spéculation internationale en même temps que dévoré par l’ambition politique et la soif de conquérir une place dans la bonne société. Mais Melmotte n’est que le miroir grossissant d’une société régie à tous ses étages, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, par la tricherie et l’appât du gain : du simple mensonge de convenance à la corruption pure et simple, en passant par l’imposture et la fraude. La course au mariage est elle-même un marché : quête éperdue du mari fortuné ou de la riche héritière qui épongera vos dettes de jeu, les relations sentimentales étant toujours liées, chez Trollope (comme chez sa devancière Jane Austen), à des questions de statut social et d’argent.

Grand peintre des dilemmes et des compromissions de la vie ordinaire, Trollope se révèle, comme dans les Tours de Barchester, un maître de la circulation des points de vue. Les personnages sont envisagés selon une succession d’aperçus qui en corrigent, en nuancent sans cesse l’appréhension, pour mieux mettre en relief leurs facettes contradictoires, leurs qualités et leurs faiblesses, et nous faire constamment changer d’avis à leur sujet. Trollope est très fort à ce jeu : dépeindre longuement une situation à travers la perception — et le jugement moral — d’un personnage, puis opérer en souplesse un déplacement de caméra hitchcockien 2 pour nous la faire appréhender sous l’angle de vision d’un second protagoniste, de sorte que ladite situation revêt d’un coup une autre signification, et que notre jugement se transforme.

C’est particulièrement vrai des personnages féminins, et l’on peut presque parler de pédagogie trollopienne à ce sujet — Trollope étant, parmi les romanciers victoriens, l’un des plus sensibles à l’aliénation de la condition féminine. Tout se passe comme s’il prenait son lecteur victorien par la main en lui disant en substance : « Pendant trois pages, je vous ai présenté Lady Carbury ou Georgiana Longestaffe du point de vue de la bonne société et du qu’en-dira-t-on. Vous avez réprouvé leur conduite. À présent, faites un pas de côté pour considérer la situation de leur point de vue à elles et dites-moi si elles ont vraiment le choix d’agir comme elles le font ? »

Trollope est un mélange intrigant de traditionalisme et de progressisme, et c’est ce qui fait son sel. Lui-même se définissait comme un « libéral-conservateur avancé », formule dont l’apparent paradoxe situe en réalité exactement sa position de romancier. C’est un « homme de son temps et de sa classe » (Sylvère Monod), qui croit en l’idéal du gentleman (cet idéal, dans Quelle époque !, s’incarne dans le personnage de Roger Carbury, hobereau érigé en contre-exemple vertueux d’un aréopage d’aristocrates débiles dépeints sans aménité, et que ses proches estiment tout en le trouvant ennuyeux comme un vieux chausson). Mais c’est aussi, parmi les romanciers de son temps, l’un des plus exempts de préjugés. Outre son point de vue qu’on pourrait qualifier de préféministe, Quelle époque ! épingle notamment l’antisémitisme ordinaire de la haute société — le cas est unique, à ma connaissance, dans la fiction victorienne. L’un des rares personnages entièrement sympathiques du roman est Ezekiel Breghert, le placide banquier juif que Georgiana Longestaffe envisage un temps d’épouser, en désespoir de cause et en se pinçant le nez, pour ne pas demeurer vieille fille : homme probe, intègre et net, franc et sans détour, naturellement mal vu, parce que juif, et parce qu’il ignore les codes sociaux en usage — doublement shocking.

1. The Hero in Eclipse in Victorian Fiction. Oxford University Press, 1956.

2. Je pense par exemple à cette scène des Oiseaux où Hitchcock opère un transfert d’un point de vue général objectif au point de vue subjectif de Melanie, au moment où celle-ci comprend (et nous en même temps qu’elle) que la mère de Mitch est en train de perdre la boule. Séquence parfaitement analysée par le cinéaste dans Hitchcock-Truffaut, p. 247-248.

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction, préface et notes d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Abordons l’héritière

Même si [Lord Niddersdale] n’était pas très enclin à réfléchir sérieusement, il avait l’impression qu’il était nécessaire, en l’occurrence, de réfléchir. Le patrimoine de son père n’était pas considérable. Son père et son grand-père étaient dépensiers tous les deux, et lui-même avait contribué aux difficultés financières de la famille. Il était convenu, depuis ses débuts dans la vie, qu’il devait épouser une héritière. Dans des familles comme la sienne, il est généralement convenu, quand on en est arrivé à de tels résultats, que la situation sera rétablie grâce à une héritière. C’est devenu une institution, comme la primogéniture, et c’est presque aussi utile pour préserver convenablement l’ordre des choses. La noblesse gaspille l’argent ; le commerce le gagne — et alors le commerce achète la noblesse, en lui permettant de redorer son blason. Cet accommodement, dans la mesure où il touche l’aristocratie en général, est tout à fait convenu, et le vieux marquis l’approuvait pleinement — si bien qu’il se sentait justifié, lorsqu’il dilapidait le patrimoine, en pensant que le futur mariage de son fils viendrait le restaurer, naturellement. Nidderdale, lui-même, n’avait jamais exprimé d’opinion contraire, n’avait jamais conçu de théorie fantaisiste opposée à cette façon de voir, et n’avait jamais inquiété son père par une liaison visant à épouser une beauté sans dot ; mais il avait réclamé le droit de « prendre du bon temps », avant de se consacrer au rétablissement du patrimoine familial. Son père avait eu le sentiment que ce serait une erreur, et peut-être même une idée insensée, de s’opposer à un désir aussi naturel. Il avait considéré tous les détails du « bon temps » d’un œil indulgent. Mais un petit différend avait surgi, quant à la durée du bon temps, et le père s’était finalement vu obligé d’informer son fils que, si le bon temps se prolongeait encore, cela occasionnerait une guerre d’extermination réciproque entre lui et son héritier. Niddersdale, qui avait à la fois du bon sens et un bon caractère, vit la chose tout à fait comme il convenait. Il assura son père qu’il n’avait nullement l’intention de se fâcher, il déclara qu’il était prêt pour aborder l’héritière, dès que l’héritière serait placée sur son chemin, et il entreprit honnêtement la tâche qui lui était imposée.

Anthony Trollope, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Piero Fornasetti, la folie pratique. Au

Piero Fornasetti, la folie pratique. Au