Trollopiana

C’est une histoire éminemment trollopienne, comme dirait Jacques Roubaud. Un riche philanthrope, monsieur Paul Druwé, a doté l’université de Louvain d’une somme rondelette, sous condition qu’elle soit exclusivement employée à accroître la renommée d’Anthony Trollope. La cagnotte va donc permettre de financer des doctorats, ainsi qu’un grand colloque qui aura lieu en septembre prochain, The Trollope Bicentennial Conference.

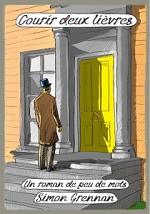

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

P.-S. : dans sa postface, Jan Baetens lève une belle piste : l’importance des systèmes de communication dans l’œuvre de Trollope. De fait, les échanges de lettres, l’attente fébrile du courrier porteur de révélations cruciales jouent un rôle décisif dans Courir deux lièvres. Trollope, qui était haut fonctionnaire des Postes britanniques, ne pouvait qu’être sensible au potentiel fictionnel de la correspondance.

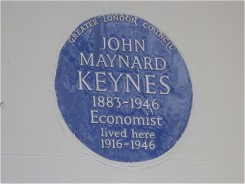

À Senate House, près de Russell Square, une plaque rappelle le souvenir de la maison natale de Trollope, depuis longtemps rasée pour faire place à un parking.

Montagu Square

La marche brisée

Grosse déception devant The 39 Steps, qui fait salle comble au Criterion Theatre depuis quelques années. La pièce adapte le film d’Alfred Hitchcock bien plus que le roman original de John Buchan — lequel était le premier à reconnaître la supériorité narrative du film sur son livre. On apprécie le tour de force (quatre comédiens interprétant une quarantaine de rôles), les trouvailles astucieuses de la mise en scène pour figurer les changements rapides de lieux, les déplacements ferroviaires au moyen d’un train miniature, les scènes en extérieur, voire même des champs-contrechamps ; en somme, pour suggérer, au sein d’un espace scénique, un espace cinématographique. On regrette le jeu souvent outré des comédiens, qui tire le spectacle vers la parodie sans finesse en cherchant les rires faciles du public.

Approche et tue un président !

Assassins, sur un livret de John Weidman, est l’un des concept musicals les plus radicaux de Stephen Sondheim. Il s’agit d’une revue grinçante évoquant neuf tentatives d’assassinat, couronnées ou non de succès, sur la personne de présidents américains, d’Abraham Lincoln à Ronald Reagan. Comme d’autres Sondheim (Company, Merrily We Roll Along), la construction est non-chronologique. L’action se déroule dans un espace-temps imaginaire — l’antichambre des Enfers ? — où les candidats meurtriers de toutes les époques se croisent, s’apostrophent, s’encouragent ou s’invectivent. Le décor de ce carnaval macabre est une baraque de tir forain. Deux maîtres de jeu : un forain sinistre et un ménestrel, lequel endossera par la suite le rôle de Lee Harvey Oswald. En ouverture, le forain interpelle les meurtriers putatifs en tendant à chacun un revolver. Et de chanter en substance : « Eh toi ? Ta vie est un échec ? Tu n’as pas de travail, ta petite amie t’a lâchée ? Tu ne sais pas quoi faire ? Approche et tue un président ! » Entendre par la suite le chœur des meurtriers entonner gaiement Everybody’s Got the Right to their Dreams éclaire soudain d’un autre jour le droit proclamé de chacun à la poursuite du bonheur.

C’est bien entendu de cela qu’il est question dans Assassins : les ratés du rêve américain, le sentiment de rage et de frustration qu’il engendre chez ses laissés-pour-compte, la culture des armes à feu — au-delà des meurtres de présidents, impossible de ne pas penser à cet autre sport national que sont les tueries de masse dans les collèges et les supermarchés. Tout cela est si évident que Weidman et Sondheim se gardent de surligner le propos. Loin du didactisme plat qui plombe tant de pièces de théâtre contemporaines dès qu’elles s’emparent d’un sujet dit « de société », ils jouent la carte d’un humour noir autrement plus inconfortable, qui n’exclut ni la réflexion sur la violence dans l’Histoire, ni çà et là un étrange fond de mélancolie. Les aspirants assassins sont suivant les cas des illuminés atteints de la folie des grandeurs, des sociopathes tristes, de purs exaltés, des bras cassés (Sara Jane Moore, aussi gaffeuse et maladroite que sa cible, le président Gerald Ford). Un seul d’entre eux, l’ouvrier anarchiste Leon Czolgosz, obéit à des mobiles politiques un tant soit peu articulés. Sur le fil du rasoir, Weidman et Sondheim examinent leurs motivations avec une finesse qui évite les poncifs de la psychosociologie de comptoir.

Assassins date de 1990. Sa carrière off Broadway fut brève. Outre que le sujet en est peu aimable, le déclenchement de la première guerre du Golfe, au milieu des représentations, compromit ses chances de succès. D’aucuns firent au spectacle un procès en antipatriotisme de mauvais goût. Par la suite, le show fut remonté à Broadway et Londres, toujours pour de courtes séries de représentations. Sa nouvelle reprise à la Menier Chocolate Factory de Londres est tout bonnement époustouflante. La densité de l’ouvrage (1 h 45 sans entracte), le lieu même de la représentation — une ancienne chocolaterie comme son nom l’indique, devenue restau-bar-galerie, avec petite salle de théâtre de deux cents places en sous-sol, aux murs de béton brut —, le dispositif scénique à l’élisabéthaine où les spectateurs sont assis de part et d’autre d’une aire de jeu centrale, presque le nez sur les comédiens : tout s’accorde au propos du spectacle et concourt à son intensité. La mise en scène dynamique de Jamie Lloyd, la scénographie de Soutra Gilmour et les chorégraphies précises de Chris Bailey abondent en trouvailles de détail. Par exemple, ces enseignes de baraque de tir « Hit » and « Miss » qui s’allument suivant que la tentative d’assassinat a réussi ou échoué. En cas de succès, une petite pluie de tickets rouges de foire tombe doucement sur la tête du meurtrier. Et lorsque Oswald touchera le jackpot à Dallas, c’est un véritable déluge de tickets qui noiera la scène. Effets visuels et sonores parcimonieux mais percutants, qui rendent impressionnantes les exécutions de Charles Guiteau et Giuseppe Zangara. Le tout est porté par la belle énergie d’une troupe si soudée qu’il est presque impossible d’isoler une performance. Tout de même, on a été épaté par le charisme de Simon Lipkin, Michael Xavier et Andy Nyman, l’abattage comique d’Anna Francolini et Carly Bawden.

Assassins n’est sans doute pas la partition la plus éclatante de Sondheim. On n’en admire pas moins comme toujours son invention langagière (privilégiant les mots courts, les réitérations, l’antithèse et la paronomase), son goût du pastiche et des citations déguisées (chaque chanson adopte le style musical de l’époque où elle est située), sa science des dissonances calculées, des chansons-conversations et des chorals entrelacés — d’autant plus que cette virtuosité, loin d’être gratuite, est toujours au service des personnages et de l’impact émotionnel des situations.

P.-S. : Assassins est le cinquième musical de Sondheim repris en dix ans à la Menier Chocolate Factory. On a pu voir l’an dernier, brièvement disponible en streaming, une captation de leur Merrily We Roll Along (mise en scène de Maria Friedman), filmée au Harold Pinter Theatre où le show s’était transporté. Une autre grande réussite, à ne pas louper si d’aventure elle ressurgit sur le net.

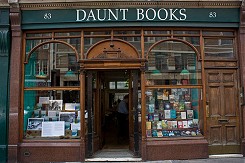

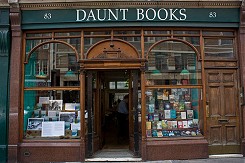

Daunt Books

Un autre rêve de librairie, c’est Daunt Books, dans Marylebone. Superbe arrière-salle dominée par une mezzanine en bois verni, à laquelle on accède par un étroit escalier à vis. Cette salle est consacrée au « voyage » entendu au sens large : non seulement les guides touristiques sur les villes et pays du monde entier, mais la géographie, l’histoire, la politique, etc.

Dans les autres salles, beau fonds de littérature, essais, art et photographie, livres pour enfants. Ambiance feutrée. Fauteuils en osier pour feuilleter à son aise. Plein de monde un samedi matin.

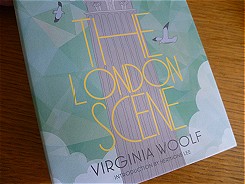

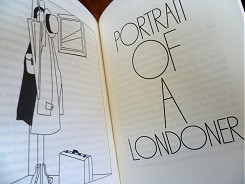

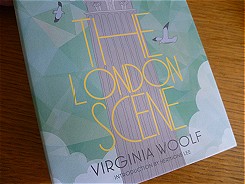

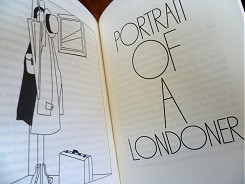

Daunt Books a aussi une activité éditoriale. J’ai fait l’emplette d’un élégant petit livre de Virginia Woolf, The London Scene. Il s’agit d’un recueil de six articles sur la vie londonienne écrits en 1931 pour la revue Goodhouse Keeping. Commande pas plus improbable que les articles d’Edith Wharton sur la décoration intérieure ou les chroniques littéraires de haut vol que Borges donna dans les années 1930 à un hebdomadaire féminin.

Mais la surprise fut de découvrir sur table des piles de la Femme de Gilles de Madeleine Bourdhouxe en traduction anglaise, avec au verso une citation élogieuse d’un fan inattendu en la personne de Jonathan Coe (« une des redécouvertes littéraires majeures de ces dernières années »). Il est toujours étonnant de constater combien la distance modifie les perspectives et l’appréciation littéraire. On connaît des auteurs étrangers mieux considérés dans le monde francophone que dans leur pays d’origine. À l’inverse, Madeleine Bourdhouxe a peut-être aujourd’hui plus de lecteurs en Angleterre qu’en Belgique.

Le panier de la ménagère

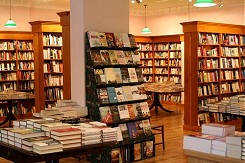

Étape obligée du parcours : Charing Cross Road et le traditionnel arrêt de longue durée chez Foyles, qui a déménagé de cent mètres pour prendre possession de nouveaux locaux aérés et spacieux ; un rêve de librairie où la tête vous tourne, et un accueil d’une prévenance incroyable. Le rayon poésie est à lui seul plus vaste que le rayon polars d’une grande librairie comparable de France ou de Belgique. Cela donne une idée du reste.

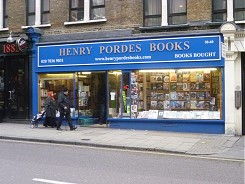

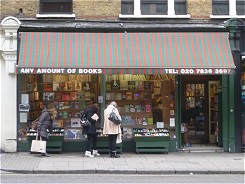

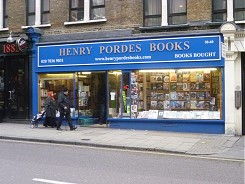

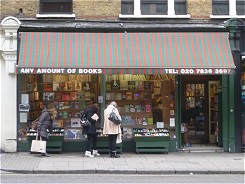

Depuis longtemps la rue, ci-devant paradis du commerce des livres, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Il ne reste que trois bouquinistes en activité — un de moins qu’à mon précédent passage. Néanmoins, la pioche y fut exceptionnellement bonne.

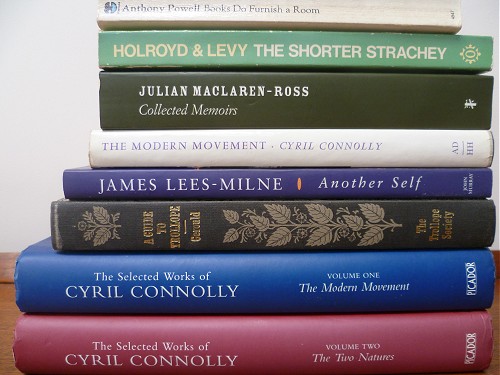

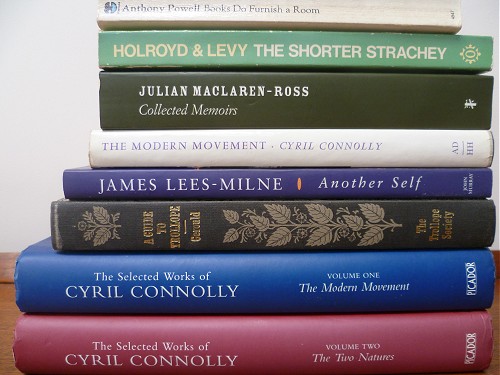

— L’édition originale de The Modern Movement de Cyril Connolly, ainsi que deux recueils posthumes d’œuvres et d’articles choisis par son fils Matthew — curieusement confectionnés à vue de nez : drôle d’idée d’avoir saucissonné Enemies of Promise, deux parties dans un volume, la troisième dans l’autre.

— Une anthologie de Lytton Strachey, choisie et présentée par Michael Holroyd et Paul Levy. Quelques textes ont paru en français chez Le Promeneur dans la collection « Le Cabinet des lettrés ». On recommande Cinq Excentriques anglais et la Douceur de vivre.

— Les mémoires de James Lees-Milne (Another Self) et de Julian MacLaren-Ross (Collected Memoirs), fort prisés de Jeremy Lewis.

— A Guide to Trollope, œuvre de deux professeurs américains de Princeton, Winifred Gregory et James Thayer Gerould, rééditée par la Trollope Society de Londres. Tout ce qu’on attend d’un tel usuel pour maniaques : bibliographies, dictionnaire des lieux et des personnages, et même des plans des villes et comtés imaginaires où Trollope a situé plusieurs de ses quarante-sept romans.

— Un roman d’Anthony Powell au titre engageant, Books Do Furnish a Room. Il s’agit d’une satire de la vie littéraire londonienne d’après-guerre, qui s’annonce prometteuse. Le livre appartient à un vaste cycle romanesque en douze volumes, A Dance to Music and Time. Traduction intégrale chez Christian Bourgois qui n’avait pas froid aux yeux, rééditée chez 10/18.

Côté disques d’occasion, Reckless Records dans Soho (30 Berwick St.) est à la hauteur de sa réputation. J’ai dévalisé le rayon jazz en raflant, parmi une dizaine d’autres, deux pépites des années 1980 que je cherchais depuis des lustres : Stefan de Dennis González (Silkheart) et Rainbow Gladiator de Billy Bang (Soul Note). Évidemment recommandés.

Chambres

Londres, Mabledon Court Hotel

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.