Diffusion le 17 janvier à 23 h 50 dans l’émission Court-circuit (Arte).

Sélectionné au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

(du 31 janvier au 8 février).

Entretien avec Olivier Smolders.

Diffusion le 17 janvier à 23 h 50 dans l’émission Court-circuit (Arte).

Sélectionné au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

(du 31 janvier au 8 février).

Entretien avec Olivier Smolders.

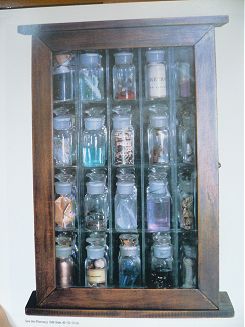

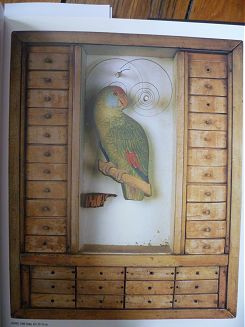

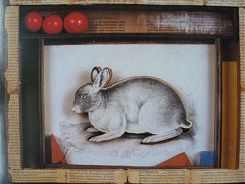

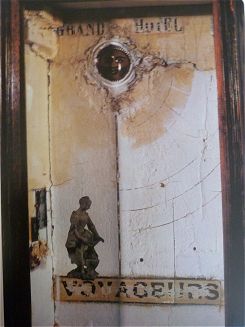

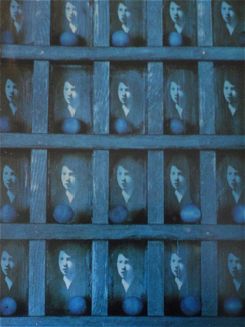

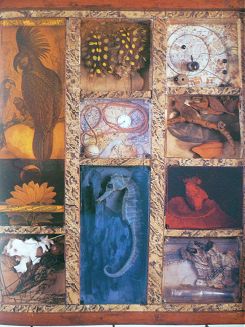

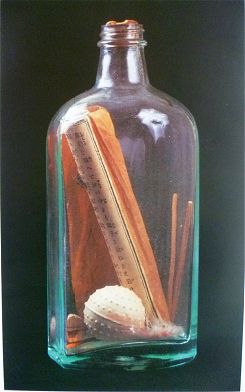

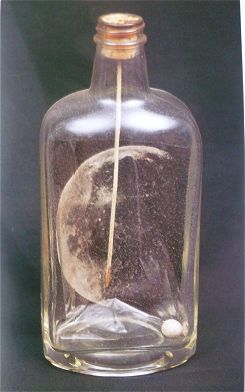

Elles provoquent toujours l’émerveillement, les boîtes vitrées où Joseph Cornell composait autant d’univers miniatures en réunissant, avec un sens inné de la rencontre poétique, de modestes objets au fort pouvoir évocateur : pipes à bulles de savon, jouets abîmés, flacons et boules de verre, tiges de métal, coquillages et bois flotté, dés à coudre et à jouer, étiquettes d’hôtels, cartes du ciel, pages de livres déchirées, fragments de vieilles gravures et de photographies. Théâtre d’ombres enchanteur habité par l’esprit d’enfance, ses curiosités « scientifiques » (astronomie, ornithologie), son goût des séries et des tiroirs secrets, des collections d’objets trouvés soigneusement classés dans de petits compartiments ; musée imaginaire hanté aussi par l’image de femmes inconnues et inaccessibles, ballerines et starlettes de cinéma.

Le contraste est total entre le monde intérieur de ce rêveur solitaire et la simplicité sans éclat de son existence. Cornell habita pratiquement toute sa vie à Flushing, dans le Queens, avec sa mère et son frère invalide, une maison de bois blanche et bleue située — ça ne s’invente pas — dans Utopia Parkway. C’est dans le sous-sol de cette maison qu’il accumulait ses trésors et confectionnait ses collages et ses boîtes. Il vécut modestement de petits métiers, colporteur et dessinateur de tissus, représentant en réfrigérateurs, pépiniériste, plus tard graphiste à la pige pour divers magazines (Vogue, Harper’s Bazaar, House and Garden…). Le territoire de ce voyageur sédentaire n’excédait guère les limites de New York qu’il arpentait en tout sens en écumant les brocantes et les librairies d’occasion. Également féru de cinéma et grand collectionneur de films, il réalisa une douzaine de courts métrages, en premier lieu des collages de chutes de films hollywoodiens dénichées dans un entrepôt du New Jersey, puis des œuvres originales tournées avec le concours de Rudy Burckhardt, Stan Brakhage et Larry Jordan.

En attendant d’aller visiter l’exposition que lui consacre jusqu’au 10 février le musée des Beaux-Arts de Lyon, on reparcourt la monographie d’Édouard Jaguer (Filipacchi, 1988) et le livre attachant de Charles Simic, Alchimie de brocante (traduction de Daniel Canty, Le Noroît, 2010), évocation en forme de libre promenade qui marie prose et poésie à des extraits des journaux de Cornell.

On en apprend tous les jours à la BBC. Par exemple, que le mot pudding est une déformation de boudin. Le poding, apparu dans la langue anglaise vers 1300, fut donc une saucisse avant, devenu pudding, de désigner un dessert et de repasser dans la langue française — nouvel exemple des allers-retours fréquents entre les deux langues.

Cependant, selon d’autres étymologies, l’origine du mot serait plutôt à chercher du côté du bas-allemand (puddig) ou du westphalien (puddek). Qui croire ?

Feuilletant les premières pages des Corps tranquilles de Jacques Laurent afin d’y retrouver, pour les besoins d’un article, un passage sur le métro parisien, je me surprends à replonger dans ce singulier roman-fleuve de 1 300 pages dont la lecture avait tant marqué mes quinze ans (au point de me faire commettre, vingt ans plus tard, un plagiat involontaire : je m’aperçois lui avoir emprunté dans une de mes nouvelles le nom d’un personnage, Monique Chardon, que j’étais convaincu d’avoir inventé). Roman unanimiste (on ne disait pas encore roman choral) situé en 1937, entrecroisant les parcours d’une quinzaine de personnages recrutés par un improbable institut de recherche et de vigilance contre le suicide. Œuvre proliférante au carrefour de l’ancien et du moderne, s’inscrivant dans la tradition du roman d’analyse à la française tendance Stendhal tout en s’adonnant à diverses expérimentations désinvoltes : narration panachée de monologue intérieur, pastiches et collages, essais de simultanéisme, digressions et vagabondages en tout genre. Pour Laurent (cf. son essai Roman du roman), le roman était le genre libre par excellence et il semble avoir eu à cœur d’en épuiser tous les possibles en ne se refusant aucun caprice, aucun plaisir : citer deux pages de son cher Dumas, s’attarder quelque temps auprès d’un personnage secondaire après qu’il a rempli sa fonction narrative, céder à l’ivresse de l’énumération en un morceau de bravoure anticipant Perec (extrait ci-dessous). On notera aussi sa prédilection à dépeindre les états flottants de la conscience, les rêveries d’avant le sommeil nourries d’associations d’idées, l’écheveau des manies, rituels, superstitions et mythologies intimes qui fondent l’existence de tout un chacun – et retiennent certains de ses personnages au bord de la folie douce : ainsi ce petit homme solitaire et tristounet de Toussaint Rose, statisticien obsessionnel qui tient un journal scrupuleux, se pèse et se photographie nu comme un ver tous les mois, et anime en pensée un conseil des ministres imaginaire arbitrant les grandes décisions de sa vie.

À la relecture, je me demande si Laurent n’a pas conçu les Corps tranquilles comme une riposte à la trilogie romanesque de son meilleur ennemi Jean-Paul Sartre, les Chemins de la liberté — laquelle, plombée par sa volonté démonstrative, paraît infiniment plus datée. Quoi qu’il en soit, si j’en juge par les quelques-uns de ses romans suivants qu’il m’est arrivé de lire ou de survoler, sa manière n’a pas tardé à s’empâter, et jamais il n’a retrouvé un tel bonheur d’écriture.

L’après-midi, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il avait regardé ce verger rectangulaire de têtes et d’épaules alignées selon le cordeau des tables. Parmi les nuques rasées et les épaules angulaires des garçons, les chevelures féminines coulaient sur des épaules arrondies. Combien de filles, là, aux jambes serrées, épelant Hegel, expertisant Kant, annotant Népomucène Lemercier, reconstituant la politique de la Maison d’Autriche, constatant la commune genèse sanscrite de l’adjectif « ambigu » et de l’adjectif « amphigourique », débattant de savoir si la lumière réclamée par Goethe était propre ou figurée, détaillant la reproduction chez les phanérogames vasculaires, jaugeant la politique des pourboires, reconstituant les équations de Lorentz, critiquant la loi des trois états, remontant l’évolution de la responsabilité juridique, discriminant les influences subies par Gérard de Nerval, s’initiant à la colère dans le traité de psychologie de Dumas, évaluant le raisonnement par récurrence, plongeant dans le théâtre élisabéthain, mettant au pas les carbures, lisant un livre de Jules Romains en attendant la camarade avec laquelle elle ira dîner, numérotant les perversions sexuelles de Baudelaire, apprenant la fonction glycogénique du foie, coupant les pages de la Nouvelle Revue française achetée, avec Votre beauté, au kiosque du Panthéon, pesant les planètes, soupesant les manuels, braquant les dictionnaires, révisant l’emploi de xv, résumant Freud, schématisant un glacier, jugeant Gladstone, retraçant la tradition érotique des conteurs en langue d’oïl, apprenant le cocuage de Musset, comptant les ressources de la Nouvelle-Guinée, mettant à sa place la théorie de la plus-value, embrouillant électrons et atomes, pensant donc étant, inventoriant le transformisme, commentant la loi de Mendel, expliquant Madame Bovary, réitérant la formation d’un delta, parallélant l’amour chez les héros de Racine et chez ceux de Hugo, effleurant le goût de Chateaubriand pour sa sœur, épluchant la constitution des États-Unis, traitant les acides, pelotant le radium, analysant le traité de Westphalie, rassemblant tout ce qui doit être su du pentamètre, pensant que le jeune homme au visage maigre-mat qui commente la Princesse de Clèves n’est pas venu s’asseoir à sa place habituelle, recensant les fonctions algébriques, délimitant l’emploi de « ut », déterminant les modalités du jugement, annotant la culture du colza, fichant le Décaméron, exposant les Bijoux indiscrets, esquissant la paléontologie du pied de cheval, explorant les sources du naturalisme, calculant l’angle d’incidence, rappelant la loi sur les successions, dessinant une amibe, supputant le processus de reproduction chez les mammifères, apaisant la querelle des Investitures, affranchissant l’esclave Proclus sous Caligula, supposant A fonction de B, prévoyant et punissant le faux et l’usage de faux, se fondant sur le traité de Verdun, motivant le quiétisme, dénouant le sentiment de Bérénice pour Titus, divisant en trois parties la rencontre d’Ulysse et de Nausicaa, légiférant les oscillations du pendule, relisant pour son plaisir les Contes de La Fontaine, rapportant impartialement la fureur d’Othello, additionnant les coalitions, fouillant le caractère du chlore, contresignant le traité de Paris, dépeignant Bussy-Rabutin, enrégimentant les intégrales, découpant Léonard de Vinci, reconnaissant le droit d’association, dépiautant Port-Royal, enquêtant à propos du théâtre sous la Terreur, pourchassant l’esprit du législateur, compilant les versions de Don Juan, énumérant les vertus des humanités, départageant les vrais Giorgione des faux Giorgione, vérifiant l’emploi du digamma, contrôlant la rareté des apax ! L’étudiant les avait contemplées, ces filles assises autour des tables, au milieu des garçons, ou debout à compulser le dos des livres sur les rayons, ou cheminant vers les w.-c.

Jacques Laurent, les Corps tranquilles (1948).

Une chose est ce qu’un scénariste hollywoodien moyen aurait tiré d’un pareil matériau, une autre est ce qu’en fait Rivette. Le film porte bien son titre : out, il l’est complètement. Ne ricanons pas trop de la vieille ORTF qui refusa en son temps de le diffuser. Aucun décideur de la télé ne voudrait aujourd’hui d’un objet aussi hors normes, aussi tranquillement indifférent à toute idée d’exposition, de tension narrative, de progression dramatique et de dénouement. Intrigues et sous-intrigues s’engendrent par scissiparité, au fil des rencontres entre les protagonistes dont les interactions ne se dévoilent que très progressivement, un peu comme une partie de billard filmée au ralenti : une bille touche une deuxième qui en heurte à son tour deux autres, de telle sorte que la quatrième ignore qu’elle fut indirectement mise en mouvement par la première. Ainsi Colin et Frédérique se croiseront-ils sans se voir dans la boutique baba cool de Pauline alias Émilie (Bulle Ogier) et ignoreront toujours qu’ils menaient une enquête parallèle. Des informations clés ne nous sont livrées qu’incidemment, presque par inadvertance. Des pièces essentielles du puzzle nous restent dissimulées. Deux membres importants des Treize, Pierre et Igor, ne quitteront pas les coulisses. On en parle sans arrêt, on ne les voit jamais 1. Le premier, présenté tour à tour comme un démiurge inquiétant et un rêveur inoffensif, est peut-être celui qui, dans l’ombre, tire toutes les ficelles. Quant au second, il aurait disparu sans explications depuis six mois. Ajoutons que ce qu’on pourrait appeler la démocratie du regard de Rivette sur sa troupe fait qu’on ne peut jamais prévoir à l’avance si tel protagoniste deviendra un personnage clé ou s’il ne fera qu’une apparition sans lendemain. (Out 1 est aussi un film de bande. Outre de nombreux habitués du cinéma de Rivette, on y croise plusieurs cinéastes ou critiques de cinéma venus faire une amicale apparition, comme aux beaux jours de la Nouvelle Vague. Aux comédiens déjà cités, il faut ajouter Bernadette Lafont, Jean Bouise et Alain Libolt, tandis qu’Éric Rohmer, Barbet Schroeder, Michel Delahaye, Bernard Eisenschitz, Brigitte Roüan et Jean-François Stévenin campent des personnages de second plan ou de simples silhouettes.)

Il n’est pas indifférent que les messages cryptés ayant mis Colin sur la piste des Treize soient truffés d’allusions non seulement à Balzac, mais à la Chasse au snark. À l’image du poème de Lewis Carroll, narrant une quête absurde ne débouchant sur rien, Out 1 ne suggère des mystères que pour en différer toujours la résolution, ne suscite une attente que pour la laisser en suspens, et se conclut moins qu’il ne s’interrompt, en nous laissant en plan avec un écheveau de questions sans réponse.

Or, c’est dans ce flottement et cette incertitude que le film trouve sa raison d’être et son pouvoir de fascination.

1 Il en ira de même pour un personnage essentiel de la Bande des quatre (1988), prénommé lui aussi Pierre. Rivette a fait sien un procédé de Balzac, qui dans Histoire des treize ne nous présentait que quatre membres de sa société secrète et laissait les autres dans l’ombre, comme pour mieux renforcer leur pouvoir occulte. Pendant qu’on y est, rappelons que Balzac a inspiré deux autres films à Rivette, la Belle Noiseuse (d’après le Chef-d’œuvre inconnu) et Ne touchez pas à la hache (d’après la Duchesse de Langeais, une des trois nouvelles d’Histoire des treize).

(À suivre.)

Out 1, c’est un feuilleton expérimental consacrant les noces improbables du cinéma direct et du serial à la Feuillade. Inspiration revendiquée : la projection, une journée durant, des rushes de Petit à petit de Jean Rouch, dont Rivette était sorti enthousiaste. Thèmes et motifs : une vingtaine de personnages liés les uns aux autres par un tissu de relations dont ils ne soupçonnent pas toujours l’existence, des répétitions théâtrales, un jeu de pistes, des déambulations urbaines, des rencontres dans des cafés, quelques hasards organisés, une société secrète, une enquête et des filatures, des rendez-vous cachés sur les toits de Paris, une demeure mystérieuse au bord de la mer — tout cela rivettien en diable. Modus operandi : tournage léger de six semaines en 16 mm, sans scénario ni dialogue, sur une trame élaborée à partir de conversations avec les principaux interprètes, qui ont chacun imaginé leur personnage. Le canevas est ouvert et lâche, les comédiens improvisent leur texte et ont d’autant moins de peine à avoir l’air de comploter qu’ils n’ont parfois aucune idée de ce dont ils parlent. Dans une scène, Françoise Fabian exhibe tout à trac des lettres compromettantes sous le nez de Jacques Doniol-Valcroze en lui disant que, tout de même, il pourrait faire plus attention à sa correspondance. Doniol a raconté des années plus tard qu’il ignorait, à ce moment-là, l’existence même de ces lettres et leur teneur. Tout ce qu’il trouva sur le coup à faire dire à son personnage, c’est que ces lettres, on les lui avait sûrement volées. Là-dessus, Rivette ajouta au plan de travail la scène du vol des lettres, destinée à prendre place antérieurement et à justifier les propos de Doniol.

Argument : d’une part, on assiste à de longues séances de répétition, improvisations, brainstormings, exercices corporels à la Peter Brooks ou à la Grotowski de deux troupes de théâtre, travaillant chacune sur une pièce d’Eschyle (Prométhée enchaîné et les Sept contre Thèbes). Ces troupes sont animées respectivement par Thomas/Michael Lonsdale et Lili/Michèle Moretti, autrefois amants et/ou partenaires de jeu (ce point demeure volontairement flou), à présent séparés. Le filmage semi-documentaire de leur travail, typique du théâtre « de recherche » de l’époque, revêt, à quarante ans de distance, un caractère presque ethnologique. D’autre part, on suit les déambulations parallèles de Colin/Jean-Pierre Léaud (en faux sourd-muet harmoniciste faisant la manche aux terrasses des cafés) et Frédérique/Juliet Berto (chapardeuse désargentée vivotant de larcins et de menues escroqueries). Un faisceau d’indices les met l’un et l’autre, par des voies différentes, sur la piste d’une étrange société secrète conçue sur le modèle de l’Histoire des treize de Balzac. Tandis que l’enquête de Colin prend un tour obsessionnel et délirant, Frédérique y entrevoit avant tout la possibilité d’un chantage. Leur curiosité ranime la confrérie des Treize, mise en veilleuse depuis deux ans, et conduit quelques-uns de ses membres à reprendre contact pour envisager l’attitude à adopter vis-à-vis de ces deux outsiders, mais aussi à reconsidérer leur appartenance au groupe (si pour la plupart, il ne s’agit plus que d’un lointain souvenir, d’aucuns caressent des velléités de relance).

(À suivre.)

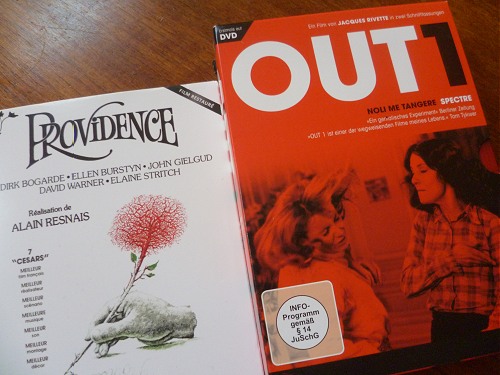

Providence d’Alain Resnais connaît enfin les honneurs d’une édition DVD, longtemps retardée pour des problèmes de droits compliqués. Film cerveau où Resnais s’emploie une fois encore à explorer les processus mentaux de la mémoire et de l’imaginaire ; film labyrinthe épousant le monologue intérieur d’un vieil écrivain éthylique et malade tentant, à grand renfort de chablis, de terminer son dernier livre au long d’une nuit d’insomnie. Tout se mêle et se superpose inextricablement, le roman en cours dont les personnages rejouent une sorte de mélodrame freudien en échappant comme il se doit à leur créateur, les souvenirs et les fantasmes, les cauchemars et les divagations, la hantise de la décrépitude et de la mort. Et tout fusionne à un point d’accomplissement qui fait du film un des sommets de l’œuvre de Resnais, le dialogue pinterien de David Mercer servi par des interprètes de première classe (John Gielgud, Dirk Bogarde, Ellen Burstyn, David Warner, Elaine Stritch), la photo somptueuse de Ricardo Aronovich et la partition crépusculaire de Miklós Rózsa, le décor à transformation de Jacques Saulnier où les pièces, les couloirs et les escaliers d’une villa délirante changent continuellement de disposition tandis que des vagues de polystyrène viennent se briser sur la plage aux moments les plus dramatiques. Resnais a déclaré quelque part avoir caressé, à l’instar de beaucoup de cinéastes, le fantasme de mettre en scène un opéra. Ce rêve, en fait, il l’a réalisé ; cet opéra, c’est Providence.

Un bonheur n’arrive jamais seul. Car voici qu’un intrépide éditeur allemand nous procure une autre œuvre labyrinthe, d’une nature toute différente : rien de moins qu’Out 1, le film fleuve de Jacques Rivette (1970). Le coffret publié par Absolut Medien réunit la version princeps de 12 h 40 (découpée en huit épisodes en vue d’une diffusion à la télé française, qui n’en voulut pas) et la version condensée de 4 h 20 pour le cinéma, Out 1 : Spectre. Trente ans que j’attendais de découvrir ce monument quasi légendaire, longtemps disparu dans les oubliettes avant de ressurgir par éclipses dans divers festivals à partir des années 1990. Je n’ai pas été déçu. S’immerger dans cette œuvre au long cours procure une expérience de cinéma unique en son genre, entre hypnose flottante et douce euphorie, dont les traces persistent longtemps dans la mémoire.

(À suivre.)