Lured (titre français : Des filles disparaissent, 1947) est un remake de Pièges de Robert Siodmak (1939), et la seule incursion de Douglas Sirk dans le genre du film policier d’ambiance londonienne – un Londres évidemment reconstitué en studio à Hollywood, avec le secours de quelques stock-shots. Le film appartient à la première période américaine de Sirk, alors que, sans attache à un grand studio, il travaillait au gré des commandes pour des producteurs indépendants (ici, Hunt Stromberg). Les exégètes de Sirk tiennent généralement Lured pour une production conventionnelle et négligeable. Le cinéaste, au contraire, toujours lucide et critique sur son travail, le retenait dans la liste des quelques films qui lui donnaient satisfaction (cf. Jon Halliday, Conversations avec Douglas Sirk). Ma foi, on est porté à lui donner raison. Même une production modeste de ce genre, par le soin de sa réalisation, fait apercevoir le secret perdu de Hollywood.

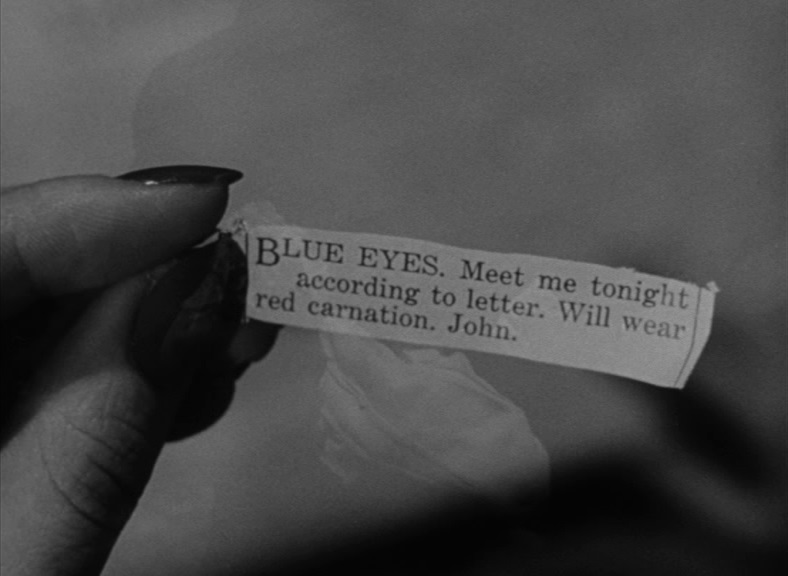

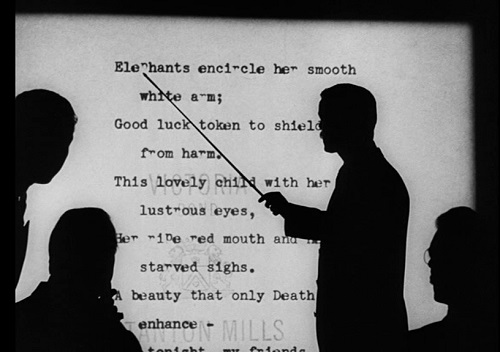

Argument. Un tueur en série recrute ses victimes féminines par petites annonces et nargue la police par voie de lettres anonymes annonçant ses crimes, sous forme de poèmes-énigmes nourris d’allusions à Baudelaire *. (La circulation et le décryptage de ces messages font l’objet d’un soin visuel attentif.) Scotland Yard embauche l’amie d’une des victimes, taxi-dancer de cabaret, pour servir d’appât au tueur. Le scénario de Leo Rosten, malgré quelques trous d’air, disperse habilement les soupçons au fil d’une intrigue en méandres ménageant fausses pistes et digressions. On retiendra en particulier le stupéfiant épisode avec Boris Karloff, qui constitue presque un petit film en soi, d’ambiance morbide, mini Boulevard du crépuscule avant la lettre.

Dans ses précieux entretiens avec Jon Halliday, Sirk énonçait les principes directeurs de son travail : la quête d’une forme spécifiquement cinématographique, distincte de la littérature et du théâtre, la mise en scène comme torsion du scénario, l’élaboration d’un fil conducteur plastique dans la lumière, la composition des plans, la liaison du jeu des acteurs à la scénographie.

À cette aune, on comprend pourquoi ce film lui avait laissé un bon souvenir.

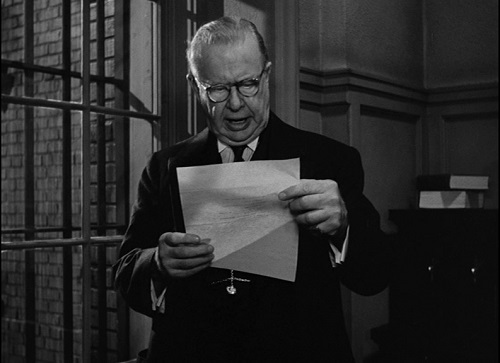

D’une part, il y a disposé d’une distribution de qualité : outre Karloff déjà cité, Charles Coburn, George Sanders, George Zucco (sympathique acteur de genre anglais, chargé, dans le rôle d’un limier cruciverbiste, d’apporter la touche d’humour obligée) ; et enfin ou d’abord, Lucille Ball, excellente à contre-emploi, qui interprète le seul personnage américain du film, destiné sans doute à servir de relais d’identification au public états-unien.

D’autre part, avec une belle économie de moyens, le cinéaste, son chef opérateur William H. Daniels et son ensemblier Nicolai Remisoff sont parvenus à donner une remarquable cohérence visuelle au film.

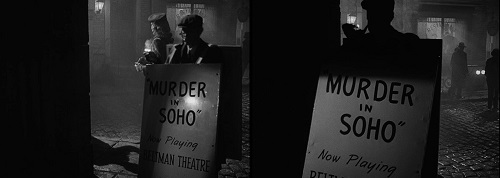

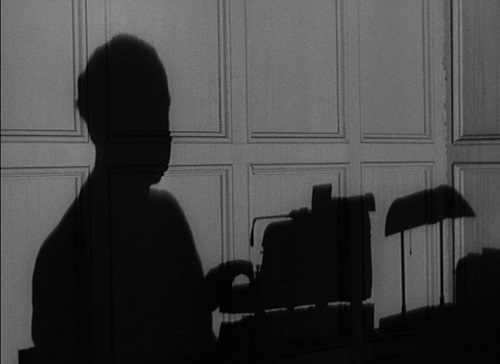

L’exposition, exemplaire de concision, donne le la. En quelques minutes où les plans s’enchaînent de manière à faire travailler l’intelligence du spectateur, la situation est posée de manière intrigante et claire. On épinglera notamment un plan admirable : une jeune écervelée court à son rendez-vous avec le tueur. Elle le retrouve au coin d’une rue. Le coin de la façade masque la silhouette du tueur, dont seule l’ombre se dessine sur le pavé (souvenir, peut-être, de M le maudit). À ce moment s’avance vers nous un homme-sandwich annonciateur du destin, faisant de la réclame pour une pièce de théâtre intitulée Murder in Soho (now playing, en effet, sous nos yeux !). Lorsqu’il quitte le champ, le couple à l’arrière-plan s’est évanoui.

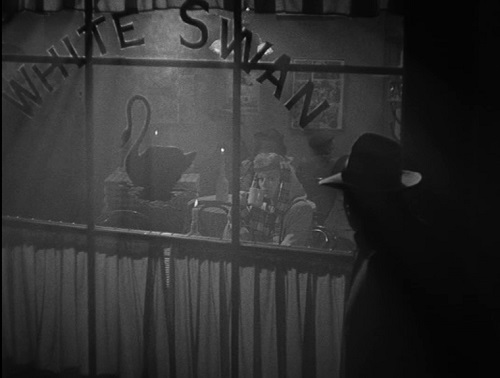

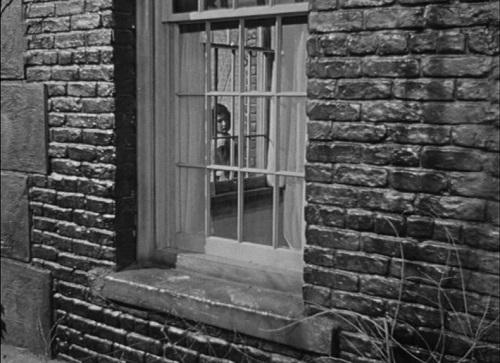

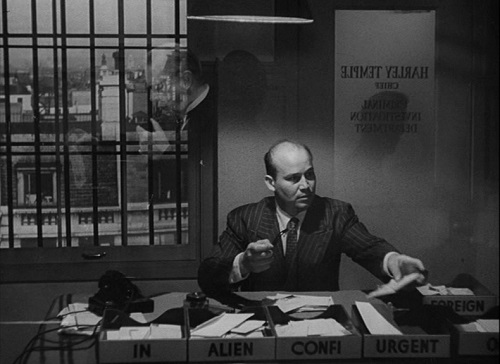

Cette exposition met aussi en place le double thème plastique du film : 1. Le recours aux ombres chinoises. 2. L’abondance des grilles et des grillages, des embrasures, des fenêtres à barreaux ou à croisillons, cadres dans le cadre qui enserrent les personnages dans les rets de l’intrigue et suggèrent l’idée d’un piège sur le point de se refermer sur eux. Quelques exemples ci-dessous.

* Ce type de tueur en série épris de devinettes (où se révèlent narcissisme détraqué et complexe de supériorité) sera appelé à une grande fortune dans la littérature et le cinéma criminels. Le personnage annonce le Sourdingue d’Ed McBain, voire Hannibal Lecter. À propos de ce tueur, Jean-Loup Bourget formule une autre remarque : sa culture européenne est le signe, conformément aux stéréotypes anti-intellectuels hollywoodiens, qu’il est décadent et dangereux (Douglas Sirk, Edilig, 1984).

Aucun commentaire

Laisser un commentaire