Via Seconde Main.

L’aiguille du novlangomètre a bondi dans le rouge ce matin, tandis qu’une voix enthousiaste proclamait sur les ondes de France-Culture :

« Les citoyens sont très désireux de participer à la coproduction du futur. »

Merci à M. Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, pour ce grand moment d’hilarité.

Un sentiment fréquemment ressenti à la lecture de biographies, ou face à des polémiques d’historiens.

Bruxelles, 3 février [2010]

Jan Baetens me transmet un article d’Edward Baring qui vient de paraître dans Critical Inquiry : « Liberalism and the Algerian War : the Case of Jacques Derrida ». Enfin, un texte réellement informé. Baring s’appuie principalement sur la longue lettre envoyée par Derrida à Pierre Nora en 1961, peu après la parution du livre les Français d’Algérie, un document passionnant auquel j’accorde moi aussi une large place. Mais il en fait le point de départ d’une fine analyse politique.

Je n’ai qu’une seule critique, mais elle n’est pas mince : le jugement rétrospectif, ou si l’on préfère le péché d’anachronisme. Reprocher à Derrida, fût-ce implicitement, de n’avoir pas signé le Manifeste des 121 en 1960, c’est commettre une double erreur : oublier qu’il n’était alors qu’un jeune agrégé inconnu (et de surcroît dépressif) à qui nul n’aurait songé à demander sa signature ; ignorer que, tant que les siens vivaient en Algérie, il aurait été irresponsable de les mettre à ce point en danger.

Ces jugements sévères, dans l’après-coup, sont l’un des symptômes les plus agaçants du politically correct. Mais ils constituent aussi un des travers réguliers des biographes : il est si facile, quand l’Histoire a rendu son verdict, de savoir ce qu’il aurait fallu faire ; il est si confortable d’avoir raison, au conditionnel passé.

Benoît Peeters, Trois Ans avec Derrida, Flammarion, 2010.

La lutte contre la pollution verbale continue. Épinglant un bel exemple de langue de bois culturelle comme il en pleut à longueur de communiqués, Éric Derobert a trouvé la formule qui fait mouche. C’est dans le « Bloc-notes » du dernier Positif (no 598, décembre 2010).

Soutien à la numérisation des cinémas Art et Essai du département de l’Essonne. Prise en charge de 10 à 30 % des coûts, en fonction du nombre de salles. […] L’épaisseur communicante du communiqué de presse du 30 septembre (« convenir ensemble du périmètre et des perspectives d’un travail collaboratif ») a de quoi décourager.

Épaisseur communicante : on ne saurait mieux dire, c’est parfait. On ne se fera pas faute de la replacer.

Ne m’avez-vous pas raconté l’anecdote de la chambre de bonne de Valéry ?

François Caradec : Ah oui ! Cette chambre de bonne dans laquelle il se réfugiait pour lire des romans policiers, et qu’on lui fiche la paix. Il avait été obligé de louer cette chambre, car il adorait lire des romans policiers, et il ne pouvait pas le faire chez lui. Chaque fois qu’il en lisait un, sa femme arrivait et lui disait : « Mais, malheureux, que fais-tu ? Tu ne te rends pas compte, tu es de l’Académie française ! S’il y avait un journaliste qui arrive et te surprenne ainsi, tu aurais une belle réputation ! Arrête de lire ça ! » Il avait donc loué une chambre tout exprès, et on croyait que c’était pour des raisons amoureuses, des passades, mais pas du tout : quand il est mort, on a retrouvé plein de romans policiers dans cette chambre… Pour Paul Valéry, il faudra bien qu’un jour on ait le droit de dire ce que l’on pense de lui. Je me souviens d’avoir voulu faire autrefois, dans la collection « En verve », chez Pierre Horay, un Paul Valéry en verve, et je n’ai pas eu l’autorisation de la famille Valéry ! Or, tous les bons mots de Valéry, les vacheries qu’il a dites sur les gens, ses pensées, etc. font que l’on s’aperçoit que, la plupart du temps, la pensée la plus profonde de Valéry vient d’un calembour ou d’une contrepèterie, qu’il a arrangé ou amélioré, de telle sorte que cela ne se voie point. Il travaillait comme Raymond Roussel, finalement. C’était vraiment un écrivain. Quand on lit ses œuvres de jeunesse, on se rend compte que c’était d’abord un écrivain drôle, très anarchiste, etc. Puis, ensuite, il est devenu très académique. Et la famille, à l’heure actuelle, considère que Paul Valéry est un académicien et qu’il l’a toujours été. […]Valéry rigolo, c’est assez inattendu, n’est-ce pas ?

F. C. : Oui mais c’est l’humour du Mercure de France, de la Revue blanche, etc., l’humour symboliste. Au fond, Valéry est un symboliste qui a mal tourné.Propos recueillis en février 1980 par Jean-Paul Goujon.

Histoires littéraires no 43, juillet-août-septembre 2010,

dossier « Les chantiers de François Caradec ».

Paul Valéry visite à Liège l’Exposition du livre

organisée pour le cinquantenaire du symbolisme

(ce qui daterait, sauf erreur, ces images de 1936).

Photos de presse trouvées à la brocante.

Fou rire du jour.

Chekspire, on croirait entendre mourir un Auvergnat.

Alphonse Allais,

cité par un notulier anonyme

d’Histoires littéraires no 43,

juillet-août-septembre 2010.

Déjà, au retour d’Artaud à Paris, avait eu lieu au Théâtre Sarah-Bernhardt (aujourd’hui Théâtre de la Ville) une grande soirée à son profit. Discours (Breton) et lectures de textes (Jean-Louis Barrault) ; une comédienne, une toute petite femme, Colette Thomas, assez frêle, a, commencé à lire des textes d’Artaud très violents, quand tout à coup, cela arrivait fréquemment à l’époque, il y eut une coupure d’électricité. Dans l’obscurité totale de la scène et de la table, elle a continué avec la même violence à hurler ce texte qu’elle ne lisait pas, comme on avait cru, mais qu’elle savait par coeur. Cette petite femme fragile qui criait le texte d’Artaud dans la nuit, ça ne s’oublie pas.

François Caradec, entretien paru dans Histoires littéraires

et repris dans Entre miens (Flammarion)

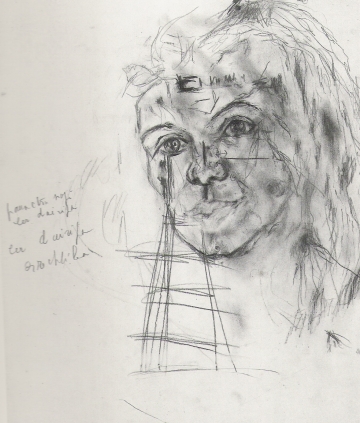

Colette Thomas

Colette Thomas, dessin d’Antonin Artaud