Comme en un songe

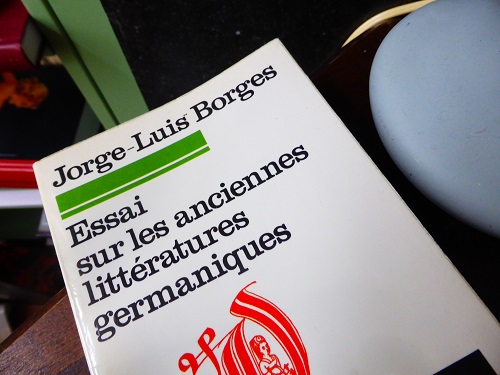

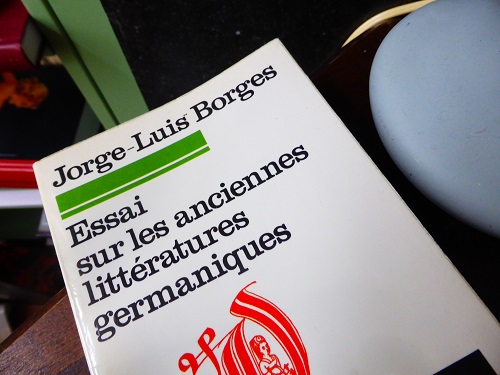

Sous la plume de Borges, l’histoire et la littérature se mettent à ressembler à un conte de Borges.

Comme tous les hommes, les peuples ont leur destin. Avoir et perdre est le sort commun des peuples. Être sur le point de tout avoir, et tout perdre, est le tragique destin allemand. Plus étrange et plus semblable aux songes est le Scandinave. Pour l’histoire universelle, tout se passe comme si les guerres et les livres scandinaves n’avaient pas existé. Tout demeure dans l’isolement. Rien ne laisse de traces, comme si ces choses n’arrivaient que dans un rêve, ou dans ces boules de verre que scrutent les voyants. Au XIIe siècle, les Islandais découvrent le roman, l’art de Cervantes et de Flaubert ; cette invention est aussi secrète, aussi stérile pour le reste de l’univers que leur découverte de l’Amérique.

Jorge Luis Borges et María Esther Vázquez,

Essai sur les anciennes littératures germaniques.

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Michel Maxence.

Christian Bourgois, 1966, rééd. 10/18, 1970.

Profession de foi

Antiques Road Trip, BBC One

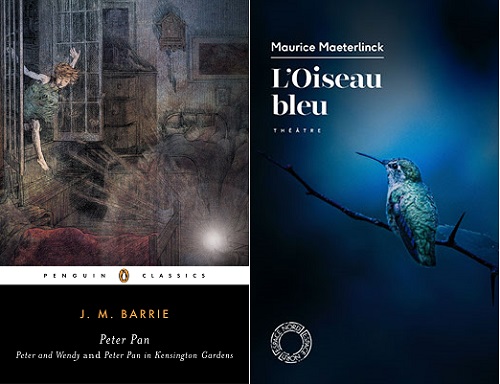

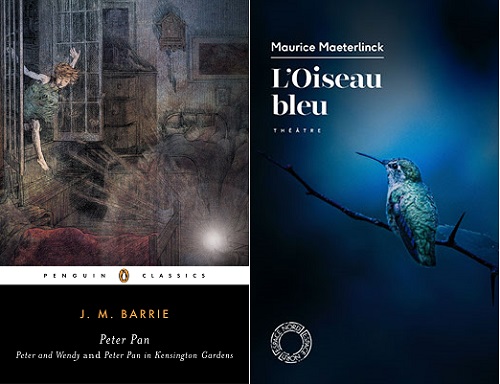

Une filiation

Les filiations littéraires sont imprévisibles. De passage à Londres à l’automne 1910, Maurice Maeterlinck rend visite à J.M. Barrie et lui dit toute l’admiration qu’il porte à Peter Pan. Au terme de leur long entretien, le dramaturge belge laisse une trace de son passage en écrivant au crayon noir sur un lambris du bureau de Barrie :

« Hommage au père de Peter Pan, grand-père de l’Oiseau bleu. »

(Source : François Rivière, J.M. Barrie, l’enfant qui ne voulait pas grandir, Calmann-Lévy, 1991.)

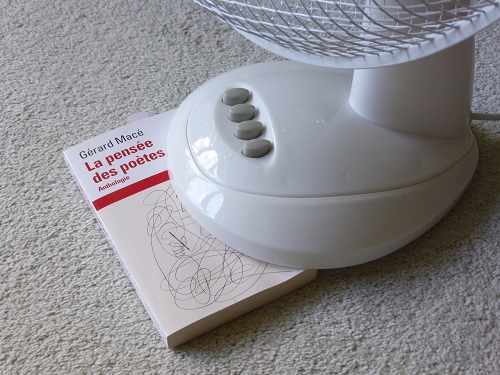

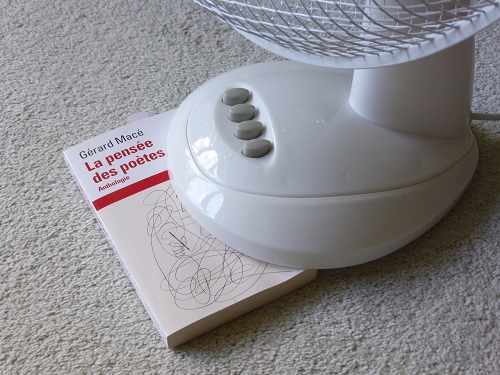

La pensée des poètes

Les grandes chaleurs sont instructives. On découvre enfin grâce à elles l’utilité pratique de la pensée des poètes.

(Photos prises chez la veuve d’un poète.)

Moments d’inhabituel intérêt

– Pas de… pas de problème avec notre hôte, ni avec son entourage ? demanda Tarrant, tandis qu’ils se dirigeaient vers l’ascenseur.

– Nous n’avons jamais de problème au Ritz, fit remarquer Mr. Manetta d’une voix douce, mais seulement des moments d’inhabituel intérêt, Sir.

– Et aucun moment d’inhabituel intérêt ?

– Eh bien, la question des armes a dû être discutée. La plupart des gentlemen de la suite de Sa Seigneurie se sentent dépaysés sans leur fusil. Chez eux, ils dorment avec, si je suis bien informé.

– Ce qui pourrait déconcerter les habitants de l’hôtel, ajouta Tarrant en regardant s’ouvrir les portes de l’ascenseur où pénétra Modesty suivie des deux hommes.

– Nous nous sommes arrangés pour que la garde personnelle ne conserve que deux fusils, reprit Mr. Manetta. Non chargés, bien entendu. Nous avons fait valoir qu’à Buckingham Palace les gardes de Sa Majesté n’avaient jamais de munitions.

Tarrant ne put dissimuler sa surprise.

– Est-ce exact ?

– Nous avons pris la précaution de ne pas vérifier, Sir.

Peter O’Donnell, Modesty Blaise (1965).

Traduction d’Alex Grall et Jean Sendy.

10/18, « Grands Détectives », 1990.

Doigts de fée

« [Saint-Sulpice après la guerre] était un quartier où il y avait encore énormément de magasins de curés, et les monteuses de cinéma allaient s’acheter des gants d’évêque, dans une soie extrêmement mince, parce que pour tenir la pellicule, ces gants étaient d’une très grande sensibilité au doigt. »

Jacques Laurent

Christophe Mercier, Conversations

avec Jacques Laurent, Julliard, 1995

Barbara McLean (1903-1996), chef-monteuse à la Fox

Apparition

Sur le moment, l’apparition de Widmerpool à Eaton Square ce soir-là me parut l’effet d’un simple hasard. Il lui était déjà arrivé de surgir dans ma vie à l’improviste et, si je l’avais considéré en quoi que ce soit comme un phénomène périodique, j’aurais dû m’attendre à le voir surgir à nouveau. Cependant je n’en étais pas encore venu à voir en lui une de ces figures symboliques dont nous pourrions presque tous citer un exemple personnel, autour desquelles le passé et le futur se rejoignent irrésistiblement.

Anthony Powell, les Mouvements du cœur

(A Buyer’s Market, 1952).

Traduction de Renée Villoteau.

Christian Bourgois, 1989.