Approche et tue un président !

Assassins, sur un livret de John Weidman, est l’un des concept musicals les plus radicaux de Stephen Sondheim. Il s’agit d’une revue grinçante évoquant neuf tentatives d’assassinat, couronnées ou non de succès, sur la personne de présidents américains, d’Abraham Lincoln à Ronald Reagan. Comme d’autres Sondheim (Company, Merrily We Roll Along), la construction est non-chronologique. L’action se déroule dans un espace-temps imaginaire — l’antichambre des Enfers ? — où les candidats meurtriers de toutes les époques se croisent, s’apostrophent, s’encouragent ou s’invectivent. Le décor de ce carnaval macabre est une baraque de tir forain. Deux maîtres de jeu : un forain sinistre et un ménestrel, lequel endossera par la suite le rôle de Lee Harvey Oswald. En ouverture, le forain interpelle les meurtriers putatifs en tendant à chacun un revolver. Et de chanter en substance : « Eh toi ? Ta vie est un échec ? Tu n’as pas de travail, ta petite amie t’a lâchée ? Tu ne sais pas quoi faire ? Approche et tue un président ! » Entendre par la suite le chœur des meurtriers entonner gaiement Everybody’s Got the Right to their Dreams éclaire soudain d’un autre jour le droit proclamé de chacun à la poursuite du bonheur.

C’est bien entendu de cela qu’il est question dans Assassins : les ratés du rêve américain, le sentiment de rage et de frustration qu’il engendre chez ses laissés-pour-compte, la culture des armes à feu — au-delà des meurtres de présidents, impossible de ne pas penser à cet autre sport national que sont les tueries de masse dans les collèges et les supermarchés. Tout cela est si évident que Weidman et Sondheim se gardent de surligner le propos. Loin du didactisme plat qui plombe tant de pièces de théâtre contemporaines dès qu’elles s’emparent d’un sujet dit « de société », ils jouent la carte d’un humour noir autrement plus inconfortable, qui n’exclut ni la réflexion sur la violence dans l’Histoire, ni çà et là un étrange fond de mélancolie. Les aspirants assassins sont suivant les cas des illuminés atteints de la folie des grandeurs, des sociopathes tristes, de purs exaltés, des bras cassés (Sara Jane Moore, aussi gaffeuse et maladroite que sa cible, le président Gerald Ford). Un seul d’entre eux, l’ouvrier anarchiste Leon Czolgosz, obéit à des mobiles politiques un tant soit peu articulés. Sur le fil du rasoir, Weidman et Sondheim examinent leurs motivations avec une finesse qui évite les poncifs de la psychosociologie de comptoir.

Assassins date de 1990. Sa carrière off Broadway fut brève. Outre que le sujet en est peu aimable, le déclenchement de la première guerre du Golfe, au milieu des représentations, compromit ses chances de succès. D’aucuns firent au spectacle un procès en antipatriotisme de mauvais goût. Par la suite, le show fut remonté à Broadway et Londres, toujours pour de courtes séries de représentations. Sa nouvelle reprise à la Menier Chocolate Factory de Londres est tout bonnement époustouflante. La densité de l’ouvrage (1 h 45 sans entracte), le lieu même de la représentation — une ancienne chocolaterie comme son nom l’indique, devenue restau-bar-galerie, avec petite salle de théâtre de deux cents places en sous-sol, aux murs de béton brut —, le dispositif scénique à l’élisabéthaine où les spectateurs sont assis de part et d’autre d’une aire de jeu centrale, presque le nez sur les comédiens : tout s’accorde au propos du spectacle et concourt à son intensité. La mise en scène dynamique de Jamie Lloyd, la scénographie de Soutra Gilmour et les chorégraphies précises de Chris Bailey abondent en trouvailles de détail. Par exemple, ces enseignes de baraque de tir « Hit » and « Miss » qui s’allument suivant que la tentative d’assassinat a réussi ou échoué. En cas de succès, une petite pluie de tickets rouges de foire tombe doucement sur la tête du meurtrier. Et lorsque Oswald touchera le jackpot à Dallas, c’est un véritable déluge de tickets qui noiera la scène. Effets visuels et sonores parcimonieux mais percutants, qui rendent impressionnantes les exécutions de Charles Guiteau et Giuseppe Zangara. Le tout est porté par la belle énergie d’une troupe si soudée qu’il est presque impossible d’isoler une performance. Tout de même, on a été épaté par le charisme de Simon Lipkin, Michael Xavier et Andy Nyman, l’abattage comique d’Anna Francolini et Carly Bawden.

Assassins n’est sans doute pas la partition la plus éclatante de Sondheim. On n’en admire pas moins comme toujours son invention langagière (privilégiant les mots courts, les réitérations, l’antithèse et la paronomase), son goût du pastiche et des citations déguisées (chaque chanson adopte le style musical de l’époque où elle est située), sa science des dissonances calculées, des chansons-conversations et des chorals entrelacés — d’autant plus que cette virtuosité, loin d’être gratuite, est toujours au service des personnages et de l’impact émotionnel des situations.

P.-S. : Assassins est le cinquième musical de Sondheim repris en dix ans à la Menier Chocolate Factory. On a pu voir l’an dernier, brièvement disponible en streaming, une captation de leur Merrily We Roll Along (mise en scène de Maria Friedman), filmée au Harold Pinter Theatre où le show s’était transporté. Une autre grande réussite, à ne pas louper si d’aventure elle ressurgit sur le net.

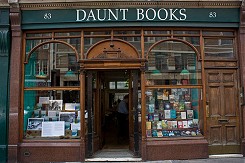

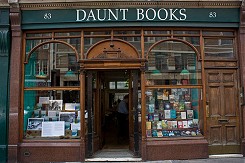

Daunt Books

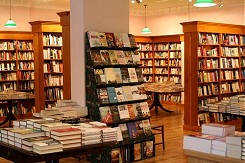

Un autre rêve de librairie, c’est Daunt Books, dans Marylebone. Superbe arrière-salle dominée par une mezzanine en bois verni, à laquelle on accède par un étroit escalier à vis. Cette salle est consacrée au « voyage » entendu au sens large : non seulement les guides touristiques sur les villes et pays du monde entier, mais la géographie, l’histoire, la politique, etc.

Dans les autres salles, beau fonds de littérature, essais, art et photographie, livres pour enfants. Ambiance feutrée. Fauteuils en osier pour feuilleter à son aise. Plein de monde un samedi matin.

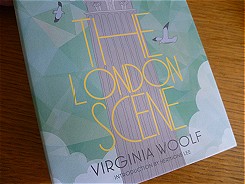

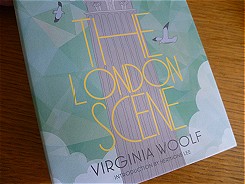

Daunt Books a aussi une activité éditoriale. J’ai fait l’emplette d’un élégant petit livre de Virginia Woolf, The London Scene. Il s’agit d’un recueil de six articles sur la vie londonienne écrits en 1931 pour la revue Goodhouse Keeping. Commande pas plus improbable que les articles d’Edith Wharton sur la décoration intérieure ou les chroniques littéraires de haut vol que Borges donna dans les années 1930 à un hebdomadaire féminin.

Mais la surprise fut de découvrir sur table des piles de la Femme de Gilles de Madeleine Bourdhouxe en traduction anglaise, avec au verso une citation élogieuse d’un fan inattendu en la personne de Jonathan Coe (« une des redécouvertes littéraires majeures de ces dernières années »). Il est toujours étonnant de constater combien la distance modifie les perspectives et l’appréciation littéraire. On connaît des auteurs étrangers mieux considérés dans le monde francophone que dans leur pays d’origine. À l’inverse, Madeleine Bourdhouxe a peut-être aujourd’hui plus de lecteurs en Angleterre qu’en Belgique.

Le panier de la ménagère

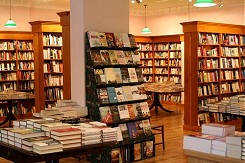

Étape obligée du parcours : Charing Cross Road et le traditionnel arrêt de longue durée chez Foyles, qui a déménagé de cent mètres pour prendre possession de nouveaux locaux aérés et spacieux ; un rêve de librairie où la tête vous tourne, et un accueil d’une prévenance incroyable. Le rayon poésie est à lui seul plus vaste que le rayon polars d’une grande librairie comparable de France ou de Belgique. Cela donne une idée du reste.

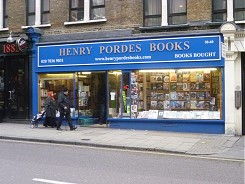

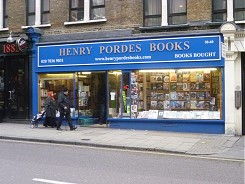

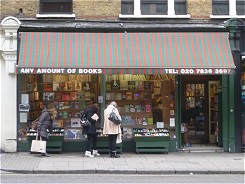

Depuis longtemps la rue, ci-devant paradis du commerce des livres, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Il ne reste que trois bouquinistes en activité — un de moins qu’à mon précédent passage. Néanmoins, la pioche y fut exceptionnellement bonne.

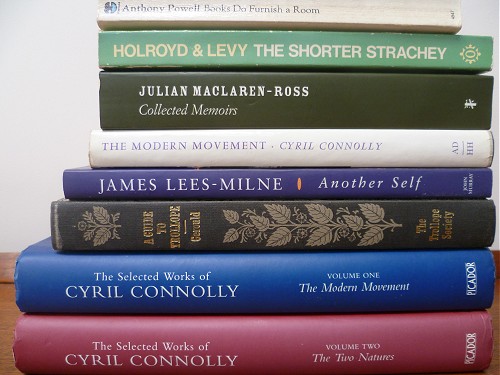

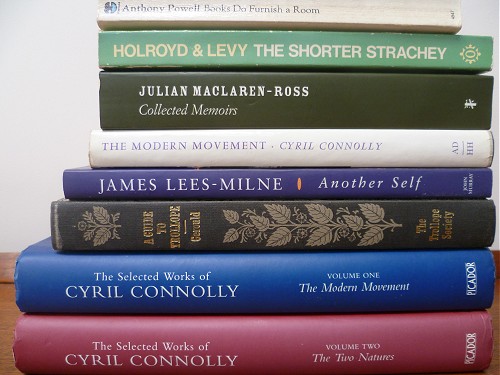

— L’édition originale de The Modern Movement de Cyril Connolly, ainsi que deux recueils posthumes d’œuvres et d’articles choisis par son fils Matthew — curieusement confectionnés à vue de nez : drôle d’idée d’avoir saucissonné Enemies of Promise, deux parties dans un volume, la troisième dans l’autre.

— Une anthologie de Lytton Strachey, choisie et présentée par Michael Holroyd et Paul Levy. Quelques textes ont paru en français chez Le Promeneur dans la collection « Le Cabinet des lettrés ». On recommande Cinq Excentriques anglais et la Douceur de vivre.

— Les mémoires de James Lees-Milne (Another Self) et de Julian MacLaren-Ross (Collected Memoirs), fort prisés de Jeremy Lewis.

— A Guide to Trollope, œuvre de deux professeurs américains de Princeton, Winifred Gregory et James Thayer Gerould, rééditée par la Trollope Society de Londres. Tout ce qu’on attend d’un tel usuel pour maniaques : bibliographies, dictionnaire des lieux et des personnages, et même des plans des villes et comtés imaginaires où Trollope a situé plusieurs de ses quarante-sept romans.

— Un roman d’Anthony Powell au titre engageant, Books Do Furnish a Room. Il s’agit d’une satire de la vie littéraire londonienne d’après-guerre, qui s’annonce prometteuse. Le livre appartient à un vaste cycle romanesque en douze volumes, A Dance to Music and Time. Traduction intégrale chez Christian Bourgois qui n’avait pas froid aux yeux, rééditée chez 10/18.

Côté disques d’occasion, Reckless Records dans Soho (30 Berwick St.) est à la hauteur de sa réputation. J’ai dévalisé le rayon jazz en raflant, parmi une dizaine d’autres, deux pépites des années 1980 que je cherchais depuis des lustres : Stefan de Dennis González (Silkheart) et Rainbow Gladiator de Billy Bang (Soul Note). Évidemment recommandés.

Dans les coulisses de l’édition anglaise

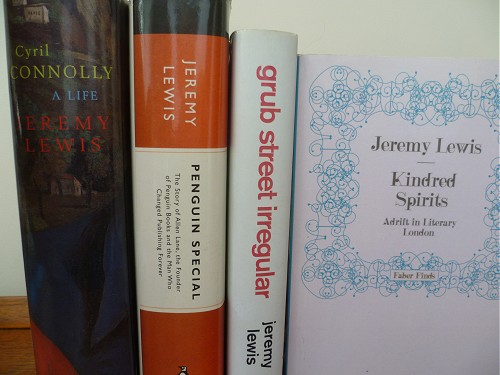

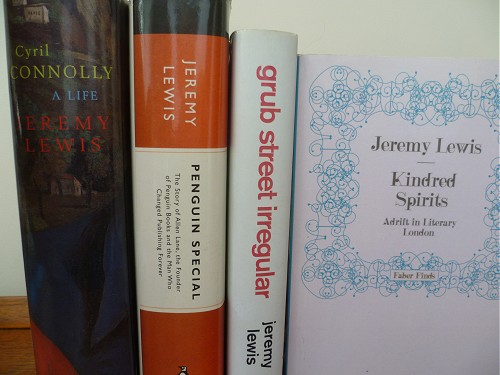

Ça n’a pas de fin : chaque livre lu donne envie d’en lire dix autres. La biographie d’Allen Lane ayant aiguillé ma curiosité vers son auteur, je me suis mis en quête de ses autres livres ; et c’est ainsi que j’ai découvert en Jeremy Lewis un attachant chroniqueur de la vie éditoriale anglaise, à laquelle il a consacré deux volumes de mémoires, Kindred Spirits et Grub Street Irregular — un titre qui est tout un programme. Grub Street fut cette rue déshéritée de Londres qui abrita, jusqu’au début du XIXe siècle, toute une colonie d’écrivaillons tirant le diable par la queue, d’éditeurs de deuxième zone et de librairies modestes. On voit par là où vont les préférences de l’auteur. Sensible à tout ce que la vie du livre implique de revers de fortune, d’aléatoire et d’éphémère, son affection le porte vers les francs-tireurs, les marginaux et les soutiers de l’édition, les figures d’excentriques diversement imbibés (à le lire, le taux d’alcoolémie du Landerneau éditorial anglais est spectaculaire).

Bien qu’il soit devenu, par hasard et à son corps défendant assure-t-il, un biographe renommé 1, Lewis s’avoue comme lecteur peu friand de biographies. Il leur préfère de loin les mémoires, et en particulier cette variété de mémoires à l’anglaise empreints d’humour, de sens de l’absurde et d’autodénigrement (il en mentionne plusieurs exemples en passant, qu’il donne envie de lire). Ses propres livres relèvent de cette catégorie. Il s’y dépeint comme un être affable et terre-à-terre, timide et gaffeur, à la limite de l’indolence, plus observateur qu’acteur et peu soucieux de faire carrière. Le statut de pigiste, assorti de contrats temporaires à mi-temps, est celui qui convient le mieux à son tempérament. Cette indifférence à la réussite sociale le place à la bonne distance — au cœur de la place, mais en léger retrait — pour observer les coulisses du monde de l’édition, qu’il croque avec une ironie affectueuse.

En quarante ans d’une carrière erratique commencée au bas de l’échelle, Lewis a tâté de tous les métiers : tour à tour rédacteur, publiciste, agent (remarquablement incompétent, à l’en croire), assistant éditorial pour plusieurs magazines et maisons d’édition, critique et préfacier diligent, et même nègre occasionnel. Excellent portraitiste sachant épingler le détail révélateur (notamment vestimentaire), gourmand d’anecdotes, il restitue à merveille l’ambiance des bureaux frétillants de commérages et surencombrés de piles instables de manuscrits, de jeux d’épreuves et de services de presse qu’on repousse précautionneusement pour se ménager, sur un coin de table, un espace de travail. Au passage, plein d’observations justes sur la psychologie de l’éditeur, le travail de fourmi invisible qui transforme un manuscrit en un livre publié, les relations compliquées avec des auteurs à l’égo chatouilleux, etc.

Des années 1960 à nos jours, Lewis a assisté à une transformation radicale du paysage éditorial. Les petites maisons indépendantes qui formaient une constellation si vivante ont mis la clé sous la porte ou ont été absorbées l’une après l’autre par de vastes conglomérats internationaux. Les comptables et les agents ont pris le pouvoir. Les « espaces ouverts » ont remplacé les bureaux étroits et tortueux installés dans des maisons géorgiennes de Bloomsbury. Les lunchs interminables et généreusement arrosés au pub ont fait place à de brefs déjeuners d’affaires du genre salade et eau minérale. Mais surtout, l’économie du livre a été profondément bouleversée. Là où tout éditeur sensé d’antan équilibrait ses comptes en faisant financer par ses best-sellers les titres moins vendeurs auxquels il croyait et qu’il était fier de publier à perte, des objectifs de rentabilité forcenée dictés d’en haut imposent désormais que chaque publication rentre dans ses frais ; simultanément, on a vu, sous la pression des agents, s’envoler la spirale folle des avances délirantes consenties aux coqueluches du jour.

Lewis ne cache pas sa nostalgie pour l’époque révolue de ses débuts, qui laissait davantage de place à la folie douce, au pittoresque et à la singularité. Il dit sa chance d’avoir débuté à une époque où des personnages flamboyants venus d’Europe continentale comme George Weidenfeld, Paul Hamlyn, André Deutsch et Ernest Hecht, qui avaient fondé leur maison d’édition dans l’immédiat après-guerre, étaient encore en activité. Ces self-made-men n’étaient certes pas des philanthropes et pouvaient se montrer invivables au quotidien ; mais ils avaient le métier dans le sang, se laissaient avant tout guider par leur flair éditorial, qui était grand, savaient prendre des risques, et ils étaient légitimement fiers de leur catalogue. Les derniers chapitres de Grub Street Irregular 2, « Closing Time » et «De mortuis », se chargent d’une mélancolie funèbre. Lewis y rend hommage, en une succession de « vies brèves », à des camarades éditeurs, journalistes et auteurs aujourd’hui disparus, et qu’il retient une dernière fois au bord de l’oubli.

1 Outre celle d’Allen Lane, on lui doit des biographies de Tobias Smollett et Cyril Connolly : deux écrivains qui l’ont intéressé non seulement pour leur œuvre mais parce qu’ils furent impliqués, à deux siècles d’écart, dans la vie éditoriale de leur temps. Une section de Grub Street Irregular est consacrée à son activité de « biographe récalcitrant », avec un beau portrait en ses dernières années de Barbara Skelton, panthère flamboyante qui fut, entre plusieurs mariages tumultueux et d’innombrables aventures, la deuxième femme de Connolly et la compagne de Bernard Frank.

2 Livre moins homogène, à l’écriture moins surveillée que Kindred Spirits : il s’agit manifestement d’une collection d’articles et d’écrits de circonstance réaménagés, et l’on y sent la colle et les ciseaux.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995.

Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.

Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.

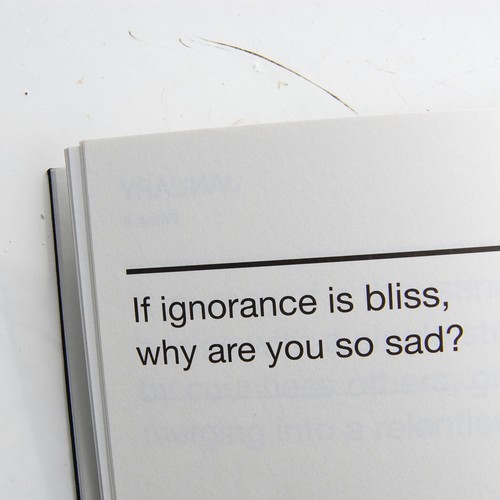

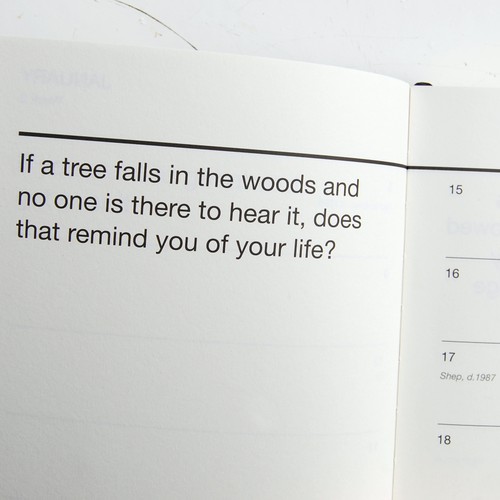

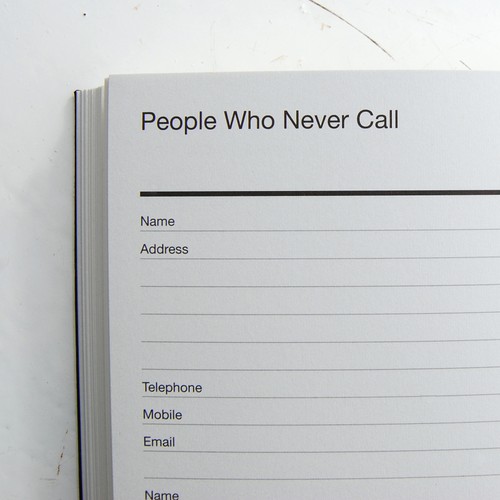

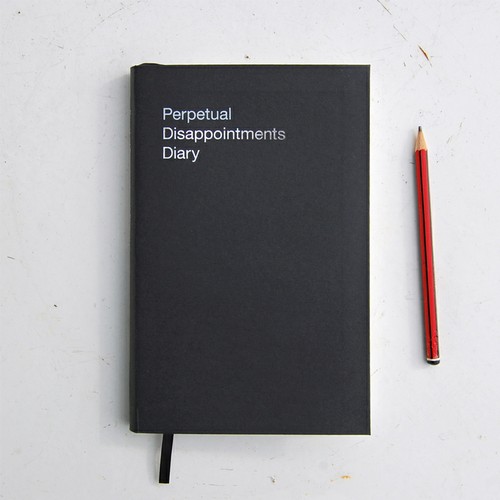

365 jours de joie

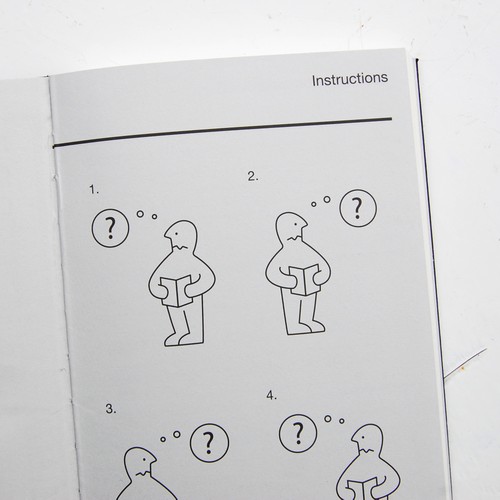

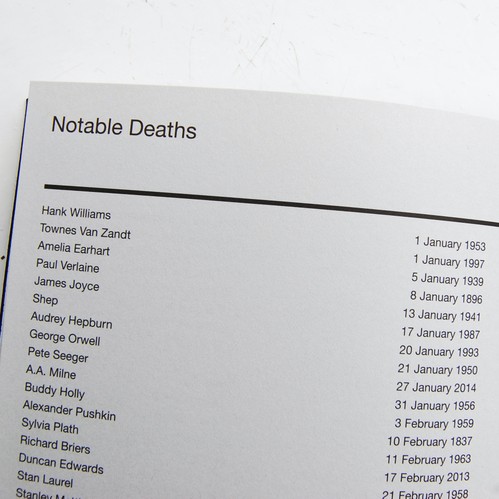

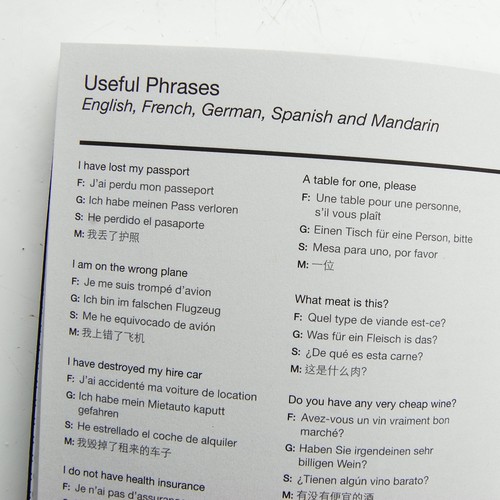

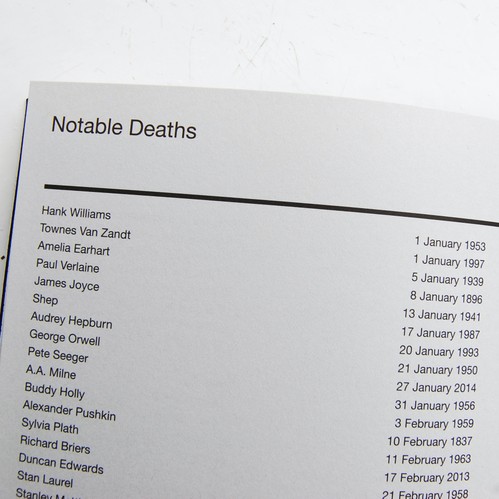

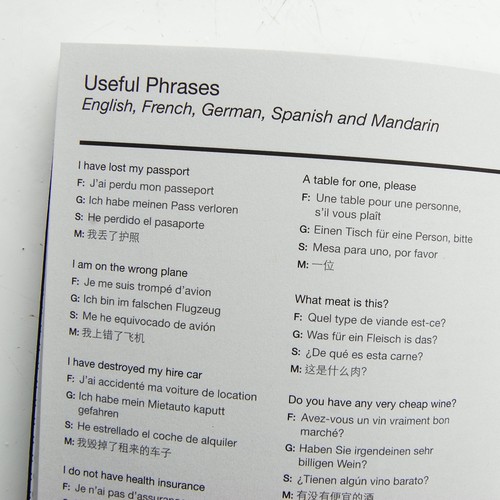

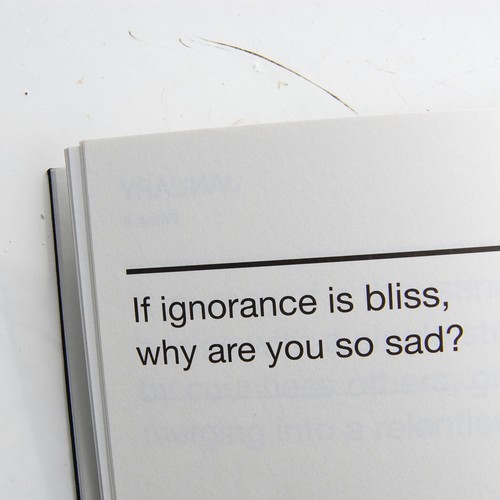

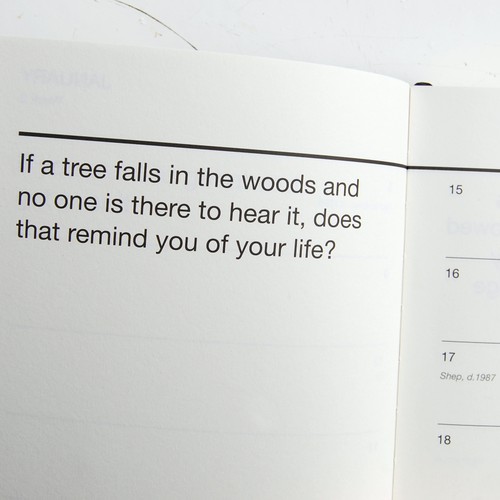

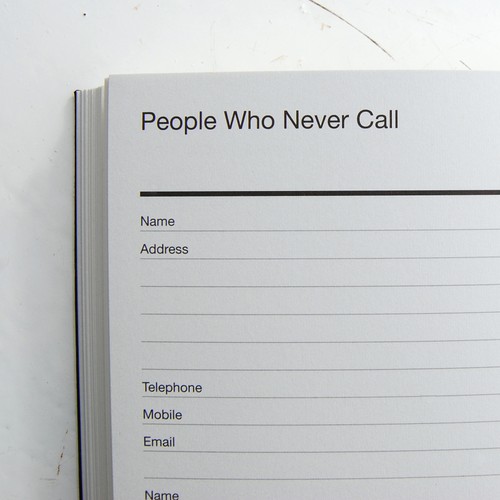

En quête d’un agenda pour l’année prochaine, j’ai opté pour cette perle d’humour noir éditée par Sue et Nick Asbury — des Anglais, évidemment : le Perpetual Disappointments Diary (oh, le joli jeu de mots), dont on peut faire l’emplette ici. Cet élégant objet propose notamment : un calendrier des morts célèbres ; un carnet d’adresses où l’on pourra ranger ses correspondants en « personnes qui n’appellent jamais », « amis imaginaires » et « personnes à qui vous devez de l’argent »; des pages blanches où noter les idées appelées à rester sans suite, et d’autres pour gribouiller en réunion ; un guide de conversation en cinq langues compilant, à l’usage des losers cosmopolites, les phrases utiles dans les situations lamentables de l’existence. Last but not least, chaque semaine s’ouvre sur une maxime démoralisante. Sachant le pouvoir intrinsèquement déprimant des adages lénifiants qui nous invitent à prendre la vie avec le sourire, nul doute que ces demotivational proverbs auront, au contraire, le don de nous requinquer tout au long de 2015. L’an nouvel s’annonce bien.

What’s for pudding ?

On en apprend tous les jours à la BBC. Par exemple, que le mot pudding est une déformation de boudin. Le poding, apparu dans la langue anglaise vers 1300, fut donc une saucisse avant, devenu pudding, de désigner un dessert et de repasser dans la langue française — nouvel exemple des allers-retours fréquents entre les deux langues.

Cependant, selon d’autres étymologies, l’origine du mot serait plutôt à chercher du côté du bas-allemand (puddig) ou du westphalien (puddek). Qui croire ?

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995. Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.

Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.