Le chaos des JO

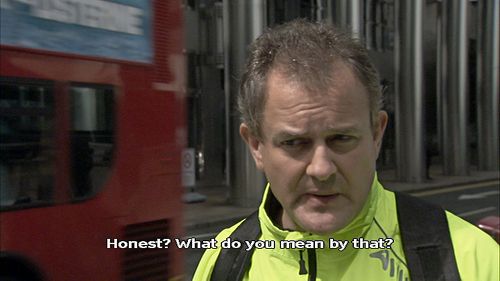

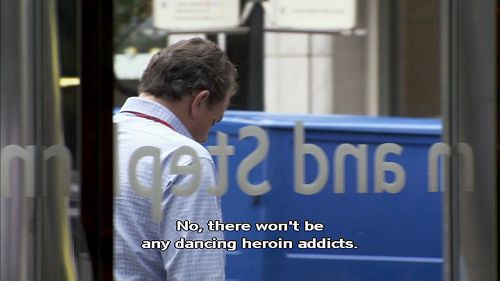

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de The Deal de Stephen Frears, ou encore de l’ouverture magistrale de House of Cards, anticipant de peu la démission réelle de Margaret Thatcher. Diffusés en 2011 et 2012 sur la BBC durant la préparation (triomphale) des Jeux olympiques de Londres, les treize épisodes de Twenty Twelve racontent… la préparation (catastrophique) des JO de Londres. Quand on se rappelle à quel branle-bas officiel et médiatique donna lieu cet « événement » outre-Manche, on ne peut que goûter cet exercice d’autodérision en temps réel, auquel se sont prêtées, beaux joueurs, quelques personnalités qui apparaissent ponctuellement dans leur propre rôle.

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de The Deal de Stephen Frears, ou encore de l’ouverture magistrale de House of Cards, anticipant de peu la démission réelle de Margaret Thatcher. Diffusés en 2011 et 2012 sur la BBC durant la préparation (triomphale) des Jeux olympiques de Londres, les treize épisodes de Twenty Twelve racontent… la préparation (catastrophique) des JO de Londres. Quand on se rappelle à quel branle-bas officiel et médiatique donna lieu cet « événement » outre-Manche, on ne peut que goûter cet exercice d’autodérision en temps réel, auquel se sont prêtées, beaux joueurs, quelques personnalités qui apparaissent ponctuellement dans leur propre rôle.

Comme The Office et The Thick of It, la série adopte la forme d’un faux reportage tourné caméra à l’épaule. Chaque épisode suit durant une semaine les faits et gestes des cinq membres de l’Olympic Deliverance Commission, qui sont tous peu ou prou une illustration vivante du principe de Peter. Leur conduite est un festival de management incompétent qui vérifie la vieille maxime suivant laquelle un chameau est un cheval dessiné par un comité.

Pour autant, l’intelligence de la série est de ne jamais forcer le rire. On n’est pas dans le registre de la parodie, mais plutôt — et c’est beaucoup plus fin — dans celui de la satire reposant sur une légère exagération de la réalité, qui suscite moins la franche hilarité qu’un sourire parfois inconfortable. Il nous plaît par ailleurs que cette comédie de l’inaptitude soit aussi une comédie du langage. Scénariste et réalisateur réputé de People Like Us (autre mockumentary, centré celui-là sur un interviewer incapable), John Morton est non seulement un excellent observateur des comportements humains, mais un dialoguiste hors pair (chaque échange est millimétré, à la moindre hésitation, au moindre mot phatique près, pour avoir l’air improvisé), doué d’une oreille imparable pour épingler le verbiage contemporain : la langue de bois des décideurs (et l’aplomb sidérant avec lequel ils pratiquent en permanence le déni de réalité), l’euphémisation politiquement correcte, l’inanité de la pensée positive, la novlangue de la communication, le blabla creux des réunions de comité. Côté distribution, on a plaisir à retrouver Hugh Bonneville, épatant dans un emploi radicalement différent de son rôle dans Downton Abbey. Vous adorerez avoir envie de foutre des baffes à Jessica Hynes, parfaite en chargée de com inepte et branchée à peine caricaturale (on a tous croisé des Siobhan Sharpe dans nos vies). À l’arrière-plan, Olivia Colman excelle en petite secrétaire industrieuse et effacée qui couve maternellement son patron en le gavant de nourriture. Les allergiques au sport peuvent y aller en toute confiance : les JO ne sont au fond ici qu’un prétexte à dépeindre les ratés inhérents à tout système de décision bureaucratique et le chaos quotidien qu’engendre l’organisation de n’importe quel méga-événement. À petites doses, c’est un régal.

Enrichissons notre vocabulaire

… grâce à l’excellent quiz show de la BBC Pointless, aussi aimable que ses équivalents français (genre Questions pour un champion) sont horribles. On y a appris hier l’existence d’un verbe utile et oublié, dispope. To dispope, c’est refuser de reconnaître quelqu’un comme pape, ou encore le décharger de sa fonction papale. La langue anglaise est pleine de ressources.

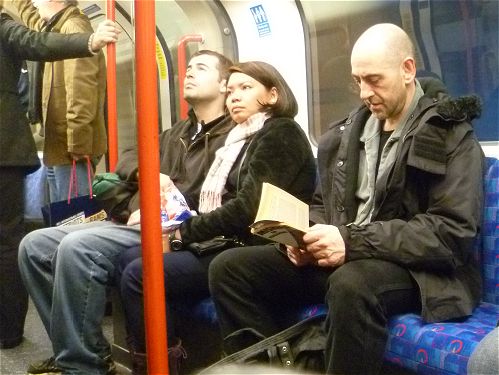

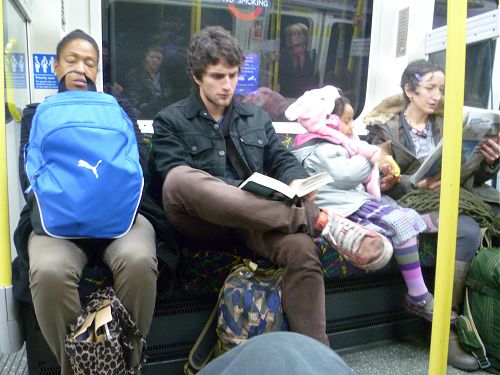

Ceux qui lisent (Londres)

Un lecteur de Mishima.

Une lectrice de Fifty Shades of Grey, qui en dissimule soigneusement

la couverture à ses covoyageurs.

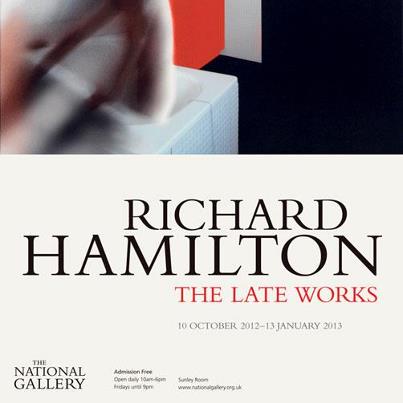

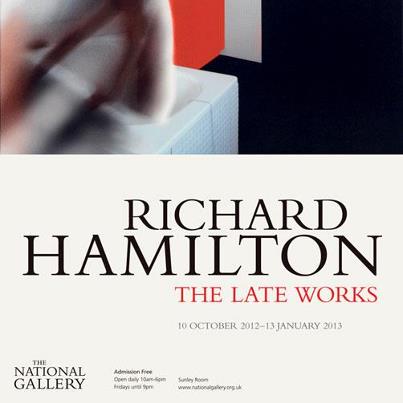

Richard Hamilton

Si Robert Dieltens, le peintre dont j’ai raconté la vie dans une nouvelle de la Nuit sans fin, avait été un artiste sérieux et non un mystificateur, alors ses œuvres auraient ressemblé à celles de Richard Hamilton, pionnier du pop art britannique dont la National Gallery expose une vingtaine d’œuvres jusqu’au 13 janvier 2013. Variations sur des thèmes de Duchamp, emprunts ironiques à l’histoire de l’art (de la Renaissance à la peinture d’intérieur hollandaise), souci perspectiviste et mises en abyme se télescopent dans ces toiles mêlant de manière extrêmement élaborée peinture, collage, photographie et procédés numériques. Hamilton est mort l’année dernière, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, alors qu’il préparait cette exposition. J’apprends qu’il avait illustré une édition d’Ulysse de Joyce et conçu la pochette de l’album blanc des Beatles.

The Annunciation

The Saensbury Wing

The Passage of the Bride, avec une reprise du Grand Verre

et une allusion plus discrète à Fresh Widow.

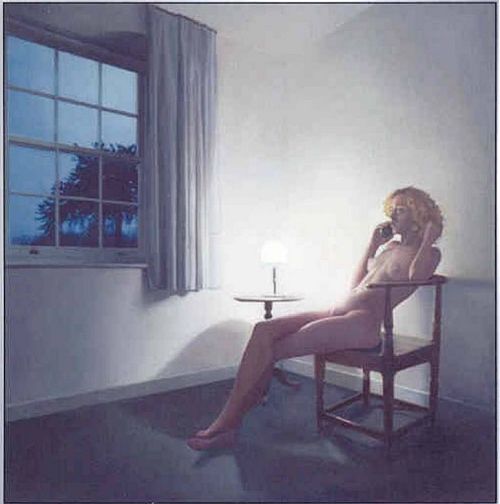

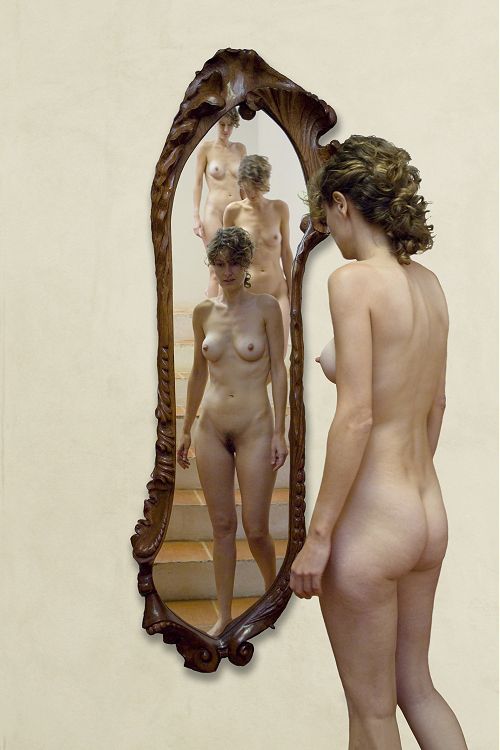

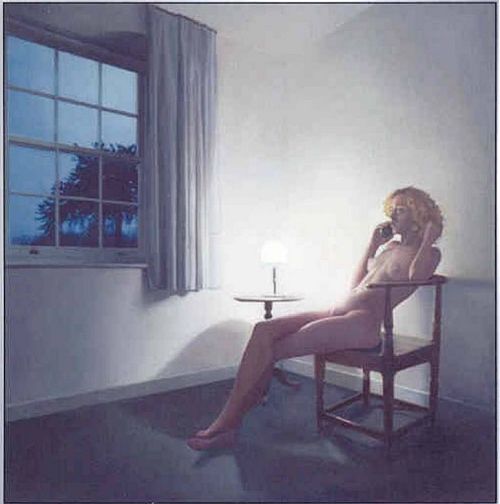

Descending Nude

Hôtel du Rhône.

Bathroom fig. 1

Bathroom fig. 2 II

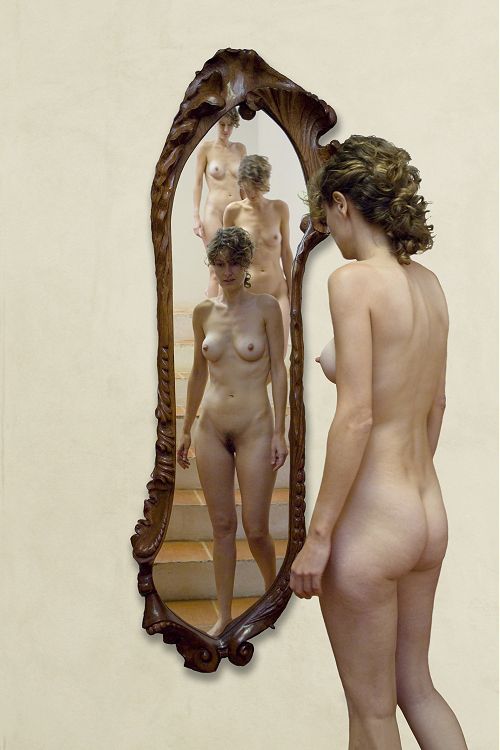

Un des trois éléments du Chef-d’œuvre inconnu, triptyque auquel travaillait Hamilton au

moment de sa mort. « C’est mon Étant donné. » Poussin, Courbet et le Titien sont réunis derrière un nu emprunté à une photographie de Louis-Camille d’Olivier (1855).

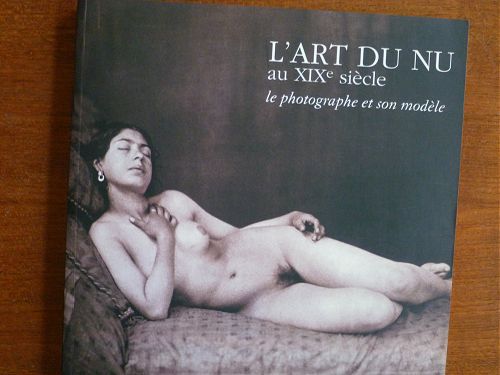

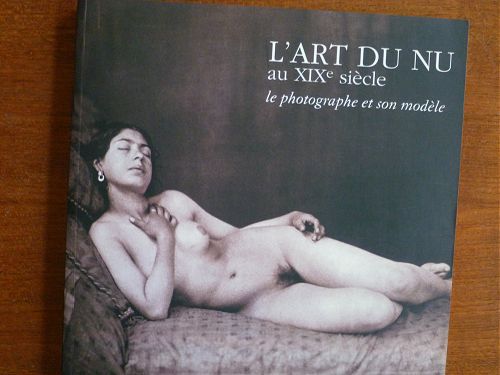

Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale (1998).

Le triangle d’or

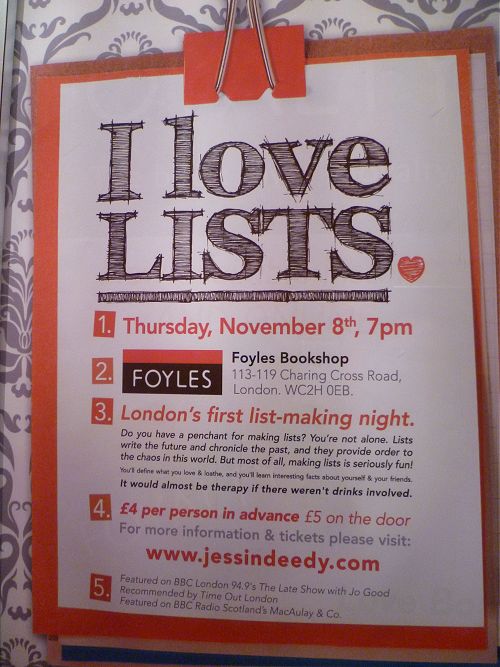

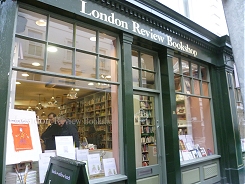

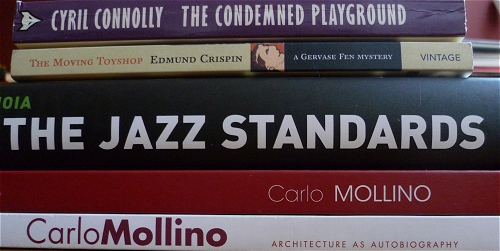

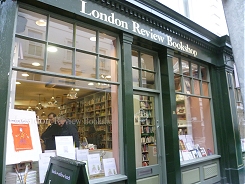

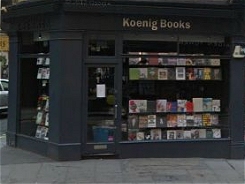

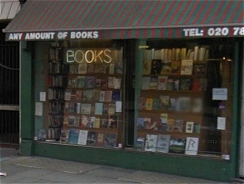

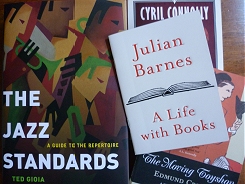

Encore une fois encore on a déambulé dans ce triangle magique dont les trois sommets sont Waterstones sur Gower Street, le merveilleux London Review Bookshop près de Bloomsbury Square (un rêve de petite librairie, qui fait aussi café), et le métro Leicester Square. Triangle qui se trouve ainsi englober Charing Cross Road, ses librairies et bouquinistes. Beaucoup d’entre eux ont fermé leurs portes ces dernières années, y compris, sic transit, la librairie Murder One, providence des amateurs de polars ; mais la rue a encore de beaux restes et, dieu merci, Foyles et ses quatre étages sont toujours debout, fabuleuse caverne d’Ali-Baba dont on ne connaît pas d’équivalent ailleurs, et où l’on peut fureter des heures sans voir le temps passer. Bref, on s’est retenu à quatre mains pour ne pas repartir avec une valise supplémentaire de livres et l’on s’est limité modestement à quelques ouvrages, neufs ou d’occasion.

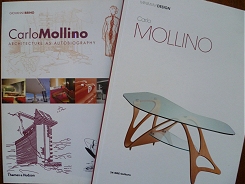

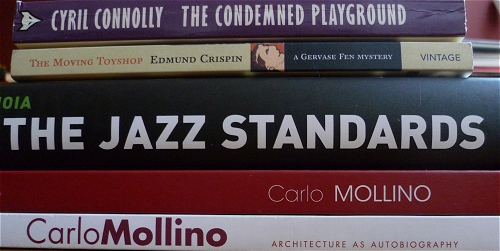

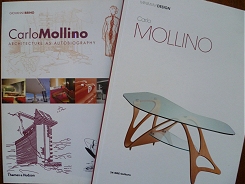

— Deux monographies complémentaires sur le Turinois Carlo Mollino, architecte, décorateur, designer, photographe, érotomane, passionné de ski, d’aviation et d’engins de vitesse, dont la figure excentrique et secrète continue de fasciner.

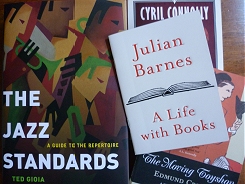

— Un recueil d’articles, parus dans les années 1930-1940, de Cyril Connolly, The Condemned Playground, qui ne sera probablement jamais traduit en français. Sa verve perspicace est pourtant bien roborative, ses remarques sur la vie littéraire et l’exercice du métier de critique en temps de surproduction éditoriale (déjà) n’ont pas pris une ride, et l’article « More about the Modern Novel », épinglage assassin des clichés du roman de consommation courante, pourrait resservir à chaque rentrée littéraire.

— The Moving Toyshop, whodunit désinvolte et amusant d’Edmund Crispin qu’on s’était promis de lire.

— Une plaquette, A Life with Books, où Julian Barnes évoque comme l’annonce le titre sa vie parmi les livres, depuis ses lectures de jeunesse jusqu’à ses expéditions chez les bouquinistes de province. Chacun s’y reconnaîtra.

— Enfin, un ouvrage dont on rêvait qu’un connaisseur l’écrive un jour, The Jazz Standards. D’After You’ve Gone à You’d Be So Nice to Come Home to, Ted Gioia passe au peigne fin plus de deux cent cinquante compositions du répertoire : récit de leur genèse, mise en contexte, analyse musicale succincte, fortune auprès des jazzmen, interprétations mémorables. On n’a fait qu’en commencer la lecture, mais on est ravi d’y trouver déjà un éloge de Burt Bacharach, et puis une remarque incidente sur le goût des jazzmen pour les titres-palindromes. On savait qu’il fallait lire Airegin de Sonny Rollins à l’envers (Nigeria), mais on n’y avait jamais pensé pour Ecaroh d’Horace Silver (pourtant flagrant), Emanon de Dizzy Gillespie (No Name), Eronel de Thelonious Monk (Lenore, prénom d’une ex-petite amie de Sadik Hakim), et on ne connaissait pas ces deux compositions de Miles Davis, Selim et Sivad. Étonnant, non ?

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de The Deal de Stephen Frears, ou encore de l’ouverture magistrale de House of Cards, anticipant de peu la démission réelle de Margaret Thatcher. Diffusés en 2011 et 2012 sur la BBC durant la préparation (triomphale) des Jeux olympiques de Londres, les treize épisodes de Twenty Twelve racontent… la préparation (catastrophique) des JO de Londres. Quand on se rappelle à quel branle-bas officiel et médiatique donna lieu cet « événement » outre-Manche, on ne peut que goûter cet exercice d’autodérision en temps réel, auquel se sont prêtées, beaux joueurs, quelques personnalités qui apparaissent ponctuellement dans leur propre rôle.

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de The Deal de Stephen Frears, ou encore de l’ouverture magistrale de House of Cards, anticipant de peu la démission réelle de Margaret Thatcher. Diffusés en 2011 et 2012 sur la BBC durant la préparation (triomphale) des Jeux olympiques de Londres, les treize épisodes de Twenty Twelve racontent… la préparation (catastrophique) des JO de Londres. Quand on se rappelle à quel branle-bas officiel et médiatique donna lieu cet « événement » outre-Manche, on ne peut que goûter cet exercice d’autodérision en temps réel, auquel se sont prêtées, beaux joueurs, quelques personnalités qui apparaissent ponctuellement dans leur propre rôle.