Résurrection de Sherlock Holmes

Pour trouver un Sherlock Holmes revivifié, on oubliera le film pénible de Guy Ritchie et l’on se tournera plus sûrement vers Sherlock, mini-série de trois épisodes dont la diffusion s’est conclue hier soir sur la BBC. L’idée de transposer les aventures de Holmes et du fidèle Watson à notre époque pouvait laisser craindre le pire, et la bande-annonce speedée n’avait rien de bien rassurant. Cependant, le pari a été emporté haut la main par les scénaristes Mark Gatiss et Steven Moffat, avec un dosage parfait de sérieux et d’humour. Il n’y a pas de secret : non seulement les deux compères savent construire des intrigues convenablement enchevêtrées et les mener à vive allure, mais il est manifeste qu’ils possèdent le corpus holmesien sur le bout des doigts. Cette connaissance intime du « canon » leur a permis de moderniser — et de jouer avec — l’univers et les personnages de Conan Doyle sans les dénaturer.

Transplantés dans le monde de 2010, Holmes et Watson ont beau s’y trouver pourvus de tous les attributs techniques modernes — du téléphone cellulaire à l’ordinateur portable —, ils demeurent tels qu’en eux-mêmes, et la dynamique de leur relation est bien restituée au fil d’un dialogue vif et souvent drôle. Watson a été blessé comme il se doit lors d’un conflit armé en Afghanistan (mais il ne s’agit plus du même), tandis que Holmes taquine encore le violon. L’impossibilité, aujourd’hui, de montrer un héros fumer à l’écran l’a certes obligé à renoncer à la stimulation du tabac, mais si l’on redoute un moment une aseptisation du personnage, on a plaisir à voir les scénaristes tourner en dérision cette nouvelle convention sanitaire (les patchs de nicotine donnent lieu à un gag excellent). De même, le soupçon d’homosexualité que certains exégètes ont fait planer sur le tandem donne lieu à d’amusants quiproquos ironiques. Seule touche vintage, l’appartement vieillot de Baker Street, n’était la présence de la télé et du réfrigérateur, paraît une dernière survivance, curieusement préservée, de l’ère victorienne. Ses tons verts et marron passés offrent un net contraste avec les tons bleus et glacés du Londres ultra-contemporain, tout en surfaces lisses et froides, où prennent place les enquêtes (belle photo de Steve Lawes).

Au sein de cet univers high-tech, Moffat et Gatiss parviennent à inventer un gothique moderne, sur lequel plane même l’ombre du Golem. Tout en se présentant comme des histoires originales, les intrigues démarquent, réaménagent, déplacent ou remodèlent habilement les récits (ou des éléments des récits) originaux de Doyle, en tissant au passage dans leur trame un réseau d’allusions si fines qu’elles réjouiront le holmesien aguerri sans pour autant gêner le profane, qui ne se sentira nullement exclu du jeu. Le texte se rappelle aussi à l’image d’une autre manière, sous forme de surimpressions ponctuelles : textos envoyés et reçus, menus de Smartphone, recherches sur le net ou, plus intéressant, succession de mots clés illustrant le processus mental de la déduction chez Holmes. Ce procédé, au bord du gimmick, est employé sans excès et se fond harmonieusement dans la réalisation moderniste de Paul McGuigan et Euros Lyn.

Face à un Martin Freeman parfait en Watson, Benedict Cumberbatch campe un Holmes idoine : péremptoire, juvénile (mais à l’époque d’Une étude en rouge, le héros de Doyle était plus jeune que la plupart des adaptations cinématographiques l’ont laissé croire), obsessionnel, quasi autiste, souvent exaspérant, et sujet à des accès d’ennui majuscule lorsque sa matière grise n’est pas stimulée par une affaire hors normes. Longiligne et ténébreux, sanglé dans un long manteau noir, il s’impose d’ores et déjà comme un des meilleurs interprètes du rôle : beaucoup de charisme, et une superbe voix sourde qui fait penser à celle du cher Alan Rickman. Le cliffhanger sur lequel s’achève le dernier épisode (une piscine publique remplaçant les chutes du Reichenbach !) laisse augurer une deuxième saison. Sortie du DVD le 30 août. N’attendons pas de sous-titres français, mais espérons qu’il y aura des sous-titres anglais pour malentendants. Le dialogue est rapide et dense, et le secours du télétexte fut précieux.

Readymade

Visite anthropologique chez Holt Renfrew

Étant donné son sens de la dérision, Marcel Duchamp se serait sans doute amusé de voir son nom orner des caleçons fleuris. On entend d’ici son fin rire ironique, tel qu’il résonne dans ses entretiens avec Georges Charbonnier. Grâce à cet article de confection anglaise, vous pourrez frimer en proclamant : « J’ai un Duchamp chez moi », ou mieux encore : « J’ai un Duchamp sur moi. » Mais attention : même en solde, le prix reste celui d’une œuvre d’art.

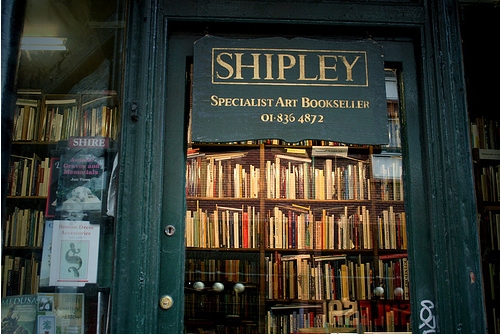

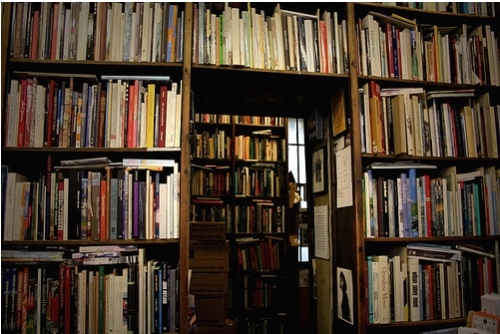

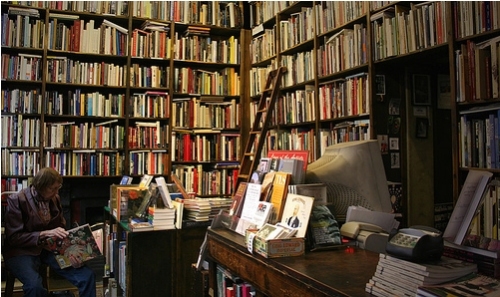

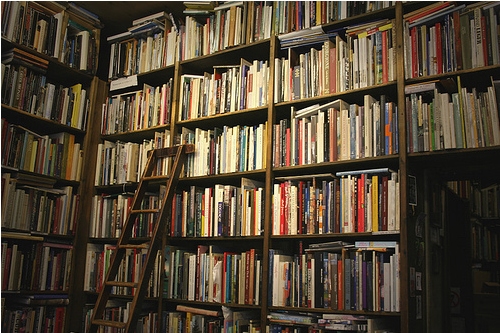

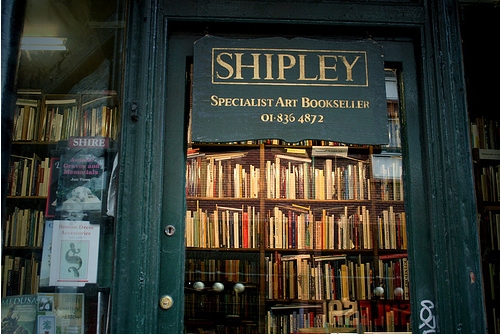

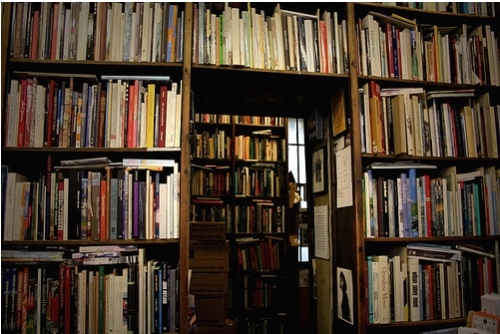

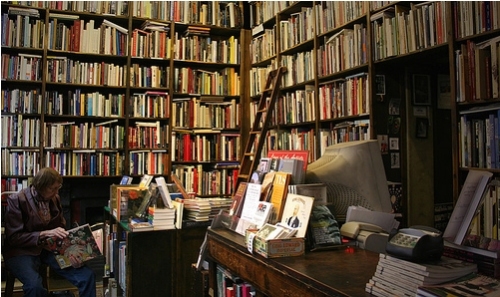

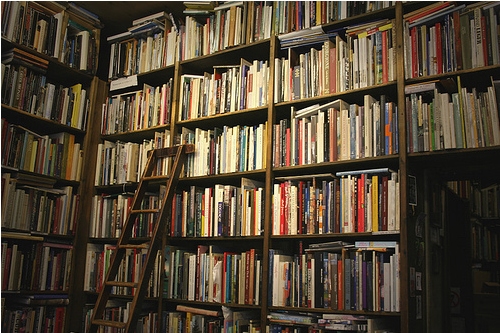

Librairies du monde (2)

Shipley, 70 Charing Cross, Londres. Photos Jelens.

Visage de l’Angleterre

… un de ces visages britanniques typiques que l’on oublie pour toujours lorsqu’on les a vus une seule fois.

Oscar Wilde, cité par Jorge Luis Borges,

Introduction à la littérature anglaise.

Autre tour de force

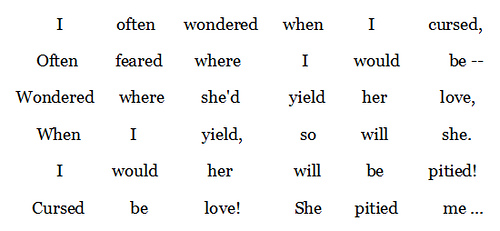

Transmis par Charles Tatum que je remercie, un square poem généralement attribué à Lewis Carroll, qui peut se lire à l’horizontale aussi bien qu’en acrostiche.

En fouillant un peu pour en savoir plus, je suis tombé sur ceci :

« One of Carroll’s most remarkable poems, if indeed he wrote it, was first published by Trevor Wakefield in his Lewis Carroll Circular, N° 2 (November 1974). The poem is quoted in a letter to The Daily Express (January 1, 1964) by a writer who tells of a privately printed book titled Memoirs of Lady Ure. Lady Ure, it seems, quoted the square poem as one that Carroll wrote for her brother. Wakefield says that no one has yet located a copy of Lady Ure’s Memoirs, but whether this is still true, I do not know. » (Martin Gardner, The Universe in a Handkerchief. Lewis Carroll’s Mathematical Recreations, Games, Puzzles and Word Plays. Springer, 1996.)

La prudence de Gardner plaide pour son sérieux. Mais peut-être l’attribution à Carroll a-t-elle été depuis confirmée ou infirmée avec certitude ? Tout complément d’information sera bienvenu.

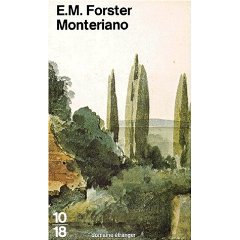

Eau-forte

Si Forster n’avait pas été romancier, il se serait adonné à l’eau-forte. Son écriture a le mordant de l’acide. Sa narration elliptique, organisée autour d’une série de moments décisifs, procède par petits traits nets et rapides. Ces qualités qui frappaient dans Avec vue sur l’Arno sont déjà présentes dans son premier roman, Monteriano (1905). Le livre narre, en deux mots, l’histoire d’une mésalliance entre une jeune veuve anglaise et un Italien désargenté, d’où naîtra en Toscane un enfant, que la famille anglaise fera tout pour récupérer, l’estimant sa propriété légitime. Fascination ambiguë de la grande bourgeoisie edwardienne pour l’Italie, force des pulsions, violence monstrueuse des préjugés de classe sous le vernis des conventions : tout Forster est déjà là.

Comme le disait naguère Gilles Marcotte avec le mélange de sérieux et d’ironie qui le caractérise, « un grand roman, ça finit toujours mal ». C’est, avouons-le, ce qui nous empêcha parfois de terminer la lecture de certains romans du XIXe siècle, de Balzac ou d’autres. Si l’on sait d’emblée que les personnages n’ont aucune chance de s’en sortir, à quoi bon continuer ? Les déterminations sociales ne sont pas moins écrasantes chez Forster. Cependant, il parvient, à chaque carrefour — à chaque point de bascule, — à maintenir ouvert le destin de ses personnages. On voit bien qu’on court au désastre, sans pour autant que tout paraisse joué d’avance. Il s’en faudrait parfois d’un rien — hasard, coup de tête — pour que la balance penche de l’autre côté. Cette tension qui fait vibrer le livre comme la corde d’un arc est aussi le ressort de son allant narratif. Elle est source à la lecture d’une étrange jubilation qui est celle de la narration même, alors même que l’aventure contée est objectivement atroce.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Shakespeare à Downing Street

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

La série débute immédiatement après la fin du règne de Margaret Thatcher. Urquhart occupe alors la fonction de Chief Whip du Parti conservateur. À la fois soumis à la discipline de parti et chargé de la faire respecter, ce faux modeste s’acquitte de sa tâche en maniant expertement la carotte et le bâton. Au lendemain de nouvelles élections, mortifié de se voir refuser le portefeuille de ministre qu’on lui avait promis, il va lâcher la bonde à son ambition et frayer son chemin jusqu’au poste de PM en multipliant les basses manœuvres, les chantages et les manipulations, les fuites organisées dans la presse et les coups de poignard dans le dos. Le tout avec une appréciation exacte des rapports de force et du moment juste où il faut avancer ses pions. Urquhart triomphe non seulement parce qu’il est sans scrupules, mais parce qu’il est en compétition avec des incapables.

Michael Dobbs, dont la série adapte la trilogie romanesque, fut lui-même une pointure du Parti conservateur et un proche conseiller de Thatcher — ce qui ne l’empêche nullement de taper sur son camp avec une joie féroce, tout autant que sur les travaillistes. On sent là derrière une expérience de première main qui donne une grande crédibilité à la description des rouages du système parlementaire, des conciliabules d’antichambre, des liens de connivence entre pouvoir et médias.

Les Anglais sont très forts à ce jeu, et House of Cards prend place dans une famille nombreuse où l’on compte A Very British Coup, The Deal, ou encore, sur le versant comique, la savoureuse sitcom Yes, Minister. Mais en raison de la réjouissante noirceur du ton, du cynisme absolu du protagoniste et d’une parenté de procédé narratif, on songe aussi à l’excellente série américaine Profit, c’est-à-dire — nous y voilà — à Shakespeare. Comme Jim Profit, Francis Urquhart brise en effet régulièrement le « quatrième mur » en s’adressant directement à la caméra, c’est-à-dire au spectateur dont il fait son confident et — plus retors — son complice, sur le modèle des apartés au public de Richard III — inspiration avouée des deux séries. À l’instar d’ailleurs de Richard III, la stratégie d’Urquhart consiste à démentir toute ambition personnelle pour mieux intriguer en coulisses afin d’éliminer l’un après l’autre ses adversaires. On le verra également nouer, avec la bénédiction d’une épouse très Lady Macbeth, une relation profondément ambiguë, de caractère incestueux, avec une jeune journaliste devenue sa taupe et son relais dans le monde de la presse.

La théâtralité du procédé se fond en souplesse dans un filmage classique et soigné — la qualité anglaise BBC à son meilleur. Elle s’appuie sur un dialogue au rasoir et un casting de première classe, dominé par la prodigieuse interprétation d’Ian Richardson, grand acteur shakespearien (on n’en sort pas) et l’un des fondateurs de la Royal Shakespeare Company. Son fin sourire assassin, son regard d’acier et sa diction d’une suavité délectable confèrent à Urquhart une sorte de grandeur dans l’abomination. On ne se lasse pas de l’entendre répéter aux médias, lorsqu’il ne veut ni soutenir ni démentir une allégation : « You might very well think that ; I couldn’t possibly comment. » Phrase qui, paraît-il, est passée en proverbe outre-Manche.

Pour la petite histoire, le premier épisode de House of Cards fut diffusé à la BBC le 18 novembre 1990, soit quatre jours avant l’annonce officielle du retrait de Thatcher. Compte tenu des délais d’écriture et de tournage, les scénaristes avaient donc anticipé de plusieurs mois ce départ. Ce côté réalité qui rejoint la fiction en direct produisit son petit effet sur les spectateurs de l’époque, qui trouvèrent dans la série un écho troublant à la situation politique du moment.

Ajoutons qu’au début du troisième volet, on érige un monument à la mémoire de feue (!) Mrs Thatcher, monument dont chacun s’accorde à mots couverts à reconnaître que c’est une horreur qui défigurera le parc où il s’élévera. Au risque de répéter un poncif, ce n’est pas demain la veille qu’on verra cela dans une série hexagonale.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.