Great storm over Channel. Continent isolated.

The Daily Telegraph, 1929.

Cité hier soir dans l’émission de Stephen Fry, QI.

Great storm over Channel. Continent isolated.

The Daily Telegraph, 1929.

Cité hier soir dans l’émission de Stephen Fry, QI.

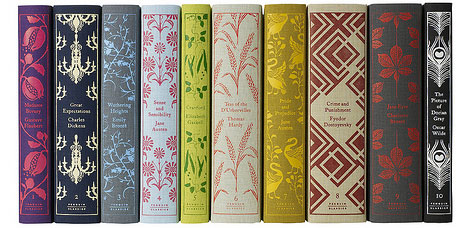

J’aime décidément les couvertures penguinesques de Coralie Bickford-Smith, dont la plus belle réussite à ce jour est la collection Gothic Reds (ici, tout en bas).

La demoiselle est longuement interviouvée chez design : related.

Parmi les dix meilleures couvertures de 2008 choisies par The Book Design Review figurent quelques Penguin particulièrement inspirés.

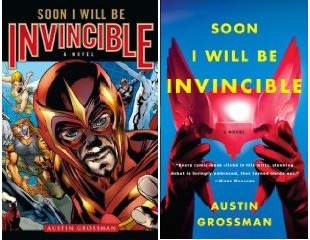

édition grand format & édition de poche américaine

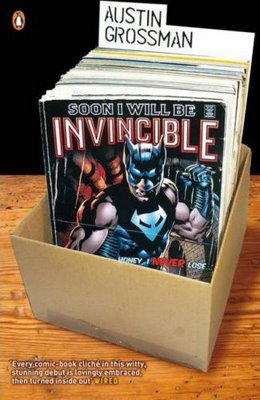

À ce que j’ai compris, Soon I Will Be Invincible est un roman-hommage à l’univers des comics mettant en scène l’affrontement d’une héroïne cyborg prénommée Fatale et du méchant Dr Impossible. Ni pastiche ni second degré : Austin Grossman aime sincèrement les comics et joue à fond les conventions du genre. Du nanan pour les graphistes, mais la couverture du Penguin (graphiste inconnu) écrase sans peine ses concurrentes :

The Trouble with Physics (graphiste inconnu itou) s’inscrit dans la lignée des couvertures typographiques de Derek Birdsall, qui reste le maître du genre : une trouvaille frappante, simple et évidente comme l’œuf de Colomb, qui fait immédiatement écho au propos du livre. Avec le petit détail qui enchante au second coup d’œil : même le pingouin du logo, en haut à droite, a la tête à l’envers.

La couverture de l’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin, signée David Pearson, est encore plus brillante. Du strict point de vue du marketinge, c’est culotté : le titre et le nom de l’auteur ne se voient pas de loin, on s’épate que les commerciaux qui font partout la loi n’aient pas retoqué le projet. Sur le plan graphique, c’est un petit coup de génie que cette mise en abyme de l’objet-livre jouant de la fascination pour la répétition du même, qu’on peut effectivement éprouver devant les rayonnages d’une librairie où s’alignent plusieurs exemplaires du même ouvrage. Ici encore, accord parfait entre le « visuel » et le contenu du livre.

Pearson, qui travaille pour Penguin depuis six ans, est un des graphistes les plus doués de sa génération On lui doit notamment le design des séries Great Ideas, Reference, Great Loves et Great Journeys. Il a également conçu les maquettes de deux excellents ouvrages consacrées à l’histoire du graphisme de la maison et dont j’avions causé naguère, Penguin by Design et Penguin by Designers. Il est enfin responsable de la nouvelle ligne graphique très réussie de Zulma, ainsi que des couvertures du Visage vert.

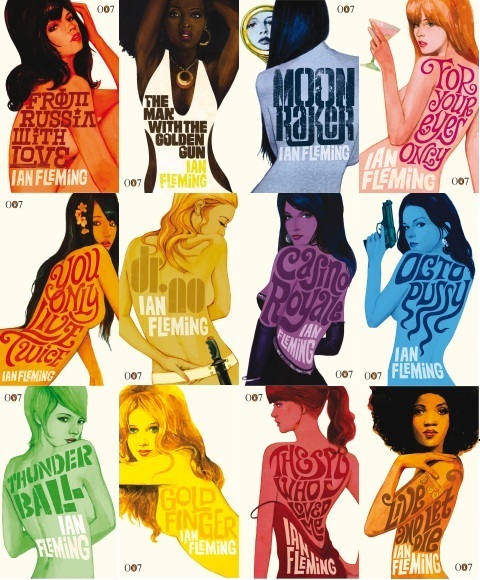

Parmi les autres réussites de l’année, on compte encore les couvertures de James Bond dessinées par Michael Gillette pour l’édition du centenaire de la naissance de Ian Fleming. Le Divan fumoir bohémien leur a consacré en mai dernier un billet plein d’intérêt, en les rapprochant à juste titre des génériques de Maurice Binder.

Saluons enfin avec Richard Weston le travail de la graphiste Coralie Bickford-Smith pour deux séries, les Penguin Hardback Classics et surtout la très belle collection Gothic Reds.

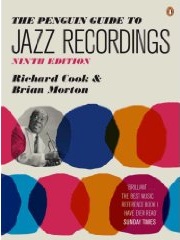

La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une nouvelle qui nous avait passablement abattu. Privé de son compère et ami, Brian Morton a donc assuré seul la mise à jour bisannuelle de la bête, en réussissant le tour de force d’écouter, digérer et commenter deux mille nouveaux disques, soit une moyenne de 2,74 disques par jour — mais comment font ces gens ?

La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une nouvelle qui nous avait passablement abattu. Privé de son compère et ami, Brian Morton a donc assuré seul la mise à jour bisannuelle de la bête, en réussissant le tour de force d’écouter, digérer et commenter deux mille nouveaux disques, soit une moyenne de 2,74 disques par jour — mais comment font ces gens ?

Même après douze ans de fréquentation régulière, c’est toujours un bonheur de se plonger dans le Penguin Guide ; d’occuper ses longues soirées d’hiver à mettre ses listes à jour, en pointant ses accords (c’est bien vrai que le dernier Paul Motian est d’un ennui soporifique) et ses désaccords (hein, comment ça, rien que trois étoiles et une courte ligne pour le magnifique duo Fred Anderson/ Harrison Bankhead au Vision Festival ?). Quitte à s’agacer ponctuellement de quelques erreurs vénielles non rectifiées d’une édition à l’autre, de certaines contradictions (I Love It When You Snore de Mats Gustafsson et Paal Nilsen-Love est ici référencé deux fois, sous le nom des deux musiciens, avec un commentaire tantôt tiède et tantôt enthousiaste) ou, plus sérieusement, à s’étonner de l’absence persistante de certains musiciens ou de disques couramment disponibles.

Ce qui épate chez Cook et Morton, c’est la capacité à embrasser le spectre entier du jazz avec une égale fraîcheur d’écoute, depuis les New Orleans Rhythm Kings jusqu’à Evan Parker ou Peter Brötzmann, le talent à parler avec autant de pertinence du classique et du moderne, du mainstream et de l’avant-garde. À cette largeur de vue s’ajoute la qualité de l’écriture. Dans un domaine où l’impressionnisme vague est trop souvent de rigueur, le tandem parvient à rendre compte d’un disque d’une manière à la fois directe, précise et empathique, dans une prose alerte et spirituelle où abondent les traits d’humour. Les treize pages serrées consacrées à Miles Davis — pour ne prendre que cet exemple — disent à elles seules plus et mieux que bien des monographies. On sent, à lire les auteurs, un rapport vivant, quotidien, à la musique, où tout un chacun reconnaîtra sa propre expérience d’auditeur, et qui les conduit notamment à réviser ou affiner leur jugement d’une édition à l’autre, au fil des réécoutes ou à la lumière de l’évolution d’un artiste. Leur indifférence aux sirènes de la mode et du marketing, leur énervement face à l’inflation des compils redondantes, aux tombereaux de chanteuses insipides lancées comme des savonnettes et aux repackagings luxueux qui n’emballent que du vent sont des plus rafraîchissants. Enfin, là où d’autres ouvrages du même genre restent américano-centrés, celui-ci se signale par la place accordée aux musiciens européens — mais aussi asiatiques, africains, australiens… (Signalons pour info que le jazz français est nettement moins bien représenté que le jazz scandinave par exemple, ce qui est peut-être imputable à des problèmes de distribution, un bon paquet de disques français peinant manifestement à franchir la Manche.)

Reste qu’avec ses 1 600 pages, le Penguin Guide a fini par atteindre une masse critique. Il lui est impossible de croître encore en volume. Malgré l’espace gagné en composant le texte sur deux colonnes, puis en diminuant le corps des caractères et en rognant sur les marges, enfin en décidant depuis deux éditions de commenter lapidairement certains disques dans une rubrique « en bref » à la fin de l’entrée de musiciens particulièrement prolifiques, l’exhaustivité est devenue un objectif inatteignable. Concrètement, cela signifie que si un nombre appréciable de nouveaux disques font leur entrée à chaque édition, un nombre d’albums tout aussi important passe au bleu (d’où la nécessité de conserver les éditions précédentes et de naviguer d’un volume à l’autre pour retrouver la trace de certains enregistrements : prévoyez une grande table). L’ouvrage prétend certes rendre compte des disques « couramment disponibles sur le marché ». Dans les faits, cette notion de « disponibilité » est des plus aléatoires — compte tenu de l’existence des boutiques d’occasion, du développement du commerce en ligne (où quantité de disques disparaissent et réapparaissent continuellement au petit bonheur même après qu’ils ont été déclarés officiellement épuisés) et de l’explosion des micro-labels indépendants pratiquant la vente directe sur la toile. Par ailleurs, le Guide m’a souvent paru, d’édition en édition, la manier avec quelque arbitraire. Pour cette fois, si l’on est content du retour d’André Jaume et de Daunik Lazro, et enchanté de l’inclusion méritée de Dorothy Dandridge et de la délicieuse Blossom Dearie (il était temps), on s’étonne entre autres de l’éviction de l’excellent Atomic, groupe free-bop suédois en plein essor, dont les disques sont convenablement distribués.

Il y aurait encore bien des remarques d’ordres divers à formuler, mais cet article est déjà trop long et ce sont là les pinaillages d’un vieil usager. Les mérites de l’ouvrage surclassent de loin ses lacunes, le Penguin Guide reste une somme sans concurrent sérieux dans sa catégorie, et avec ses 14 000 CD référencés, il y a là plus que la plupart des jazzophiles même enragés pourront ou souhaiteront écouter dans l’espace d’une vie. Au néophyte qui ne saurait trop par où commencer, il rendra des services inappréciables en l’aidant à s’orienter dans le maquis des nouveautés et des rééditions. Quant à l’amateur plus aguerri, il croisera au fil des pages des dizaines de musiciens dont il n’a jamais entendu parler, et qu’il aura envie de découvrir séance tenante.

Richard COOK & Brian MORTON, The Penguin Guide to Jazz Recordings, Ninth Edition. Penguin, 2008, 1 646 p.

On peut lire les chroniques de Richard Cook pour New Statesman ici.

Brian Morton tient une chronique dans l’excellente revue en ligne Point of Departure, à laquelle il donne également des recensions de disques. Il est aussi l’auteur d’un livre sur la musique contemporaine que j’ai commencé seulement d’éplucher, The Blackwell Guide to Recorded Contemporary Music.

– Well, we come now to that part of the show where I say :

« Well, we come now to that part of the show where I say… »

Recommandé ici-même par Owen Cox, A Bit of Fry and Laurie est donc une série à sketches écrite et interprétée par MM. Stephen Fry et Hugh Laurie, qui fit les beaux jours de la BBC de 1989 à 1995. Comme les Monty Python, les Goodies et tant d’autres, Fry et Laurie sont issus du Cambridge University Footlights Dramatic Club, qui fut la pépinière du comique anglais moderne à partir des années 1960. Les ingrédients de leur humour nous sont donc familiers : délire verbal extrêmement élaboré, parodie, satire sociale, commentaire politique et pur nonsense (à quoi s’ajoute un insistant sous-texte homosexuel). Mais le savant mélange de ces ingrédients leur appartient en propre.

Recommandé ici-même par Owen Cox, A Bit of Fry and Laurie est donc une série à sketches écrite et interprétée par MM. Stephen Fry et Hugh Laurie, qui fit les beaux jours de la BBC de 1989 à 1995. Comme les Monty Python, les Goodies et tant d’autres, Fry et Laurie sont issus du Cambridge University Footlights Dramatic Club, qui fut la pépinière du comique anglais moderne à partir des années 1960. Les ingrédients de leur humour nous sont donc familiers : délire verbal extrêmement élaboré, parodie, satire sociale, commentaire politique et pur nonsense (à quoi s’ajoute un insistant sous-texte homosexuel). Mais le savant mélange de ces ingrédients leur appartient en propre.

Fry et Laurie jouent non seulement avec les limites de la bienséance, mais avec celles de la représentation. Beaucoup de leurs sketches s’appuient sur des routines classiques, du type conversation de bureau, dîner au restaurant ou vendeur et client. Mais celles-ci sont constamment pulvérisées à coups de fausses fins, de télescopages, de mises en abyme et d’effets Helzapoppin. Le spectacle franchit la rampe et envahit le parterre. L’un des deux compères interrompt le dialogue parce qu’il n’apprécie pas la tournure que prend le sketch, ou bien pour faire remarquer combien subtil est le jeu de son partenaire (lequel ne fait rien de particulier à ce moment-là). Un sketch désopilant sur la privatisation de la police (nous sommes dans les années Thatcher-Major) est aussitôt commenté par deux critiques snobs dans une sorte de version télévisée du Masque et la Plume. Puis deux autres critiques, dans une autre émission, discutent à leur tour la performance de ces critiques, et ainsi de suite jusqu’à épuisement du spectateur (la dernière émission-gigogne s’intitule Oh No, Not Another One). Une autre fois, nous devenons les confidents du monologue intérieur (sous-titré) d’une caméra, qui délaisse la scène pour s’égailler hors-champ vers les coulisses et le public.

C’est que la parodie, chez Fry et Laurie, prend pour cible privilégiée, outre les tropismes de la société de classes anglaise, la rhétorique et les dispositifs télévisuels. Jeux, talk-shows, soap operas, reportages sportifs, visites au domicile de personnalités, dramatiques historiques et séries d’espionnage sont passés à la moulinette, sans oublier les micros-trottoirs, aussi ineptes que les vrais, qui ponctuent régulièrement l’émission. Et ce qui est très fort, c’est la manière dont le tandem joue avec l’effet de déjà-vu propre à la télé. Tel pastiche de soap australien est drôle non seulement en soi, mais parce qu’il donne l’impression d’attraper au hasard, un soir de zapping, le 300e épisode d’une série en cours : on n’y comprend rien, on ne sait pas qui est ce Machin qui affirme à Chose que Bidule couche avec la femme de Truc, mais on a d’emblée reconnu les personnages, les situations et les dialogues pour les avoir mille fois vus et entendus. Idem avec John et Peter, deux yuppies hystériques qu’on verra successivement gérer, à coups de « damned » et de whisky, un gymnase, des toilettes publiques et le diocèse d’Uttoxeter (John est évêque et Peter, vice-évêque exécutif), comme si les mêmes personnages étaient chaque fois téléportés dans un espace-temps télévisuel différent. Mention spéciale enfin, parmi les autres personnages récurrents, à Tony Murchison et Control, les deux espions neuneus, dont les dialogues de bisounours sont interprétés avec une gaucherie délibérée de patronage.

Cela étant, le grand cheval de bataille de Fry et Laurie est incontestablement le langage, — ce langage qui structure fondamentalement l’homo britannicus, son habitus et sa culture (un des sports nationaux consistant à situer très exactement une personne dans l’échelle sociale en identifiant, d’après son accent, son lieu de naissance, son niveau scolaire et son appartenance de classe). La verve linguistique, la gourmandise verbale dont fait preuve le tandem — un festival de périphrases ornées et de doubles négations, de jeux de mots, néologismes, dialogues de sourds, digressions stériles, ambiguïtés et insinuations scabreuses — sont aussi jubilatoires que dévastatrices. L’humour langagier, chez Fry et Laurie, consacre le triomphe du signifiant. Des gros mots fictifs sont aussi savoureusement malsonnants que les vrais : peu importe leur signification, tout est dans la sonorité. Il suffit de déplacer une situation de communication dans une autre pour en révéler la foncière absurdité. Un tournoi d’éloquence de jeunes tories est commenté comme le concours Reine-Élisabeth. Des agents immobiliers reconvertis dans la gérance d’une station-service s’entêtent à vendre de l’essence comme des biens fonciers. Un plan drague et coucherie d’un soir est négocié comme un divorce par avocats interposés. Fry et Laurie jouent avec les mots jusqu’à les vider de leur substance, jusqu’à frapper la communication verbale d’une impossibilité fondamentale, d’un néant vertigineux. Ils essorent pareillement la langue de bois politique ou médiatique et les conversations de tous les jours pour mieux nous convaincre que le mécanisme du langage fonctionne tout seul et qu’à tout moment nous sommes parlés, qu’à la limite il est impossible de proférer une phrase qui ne soit pas déjà un lieu commun — y compris celle qui énonce que tout est lieu commun (le tandem tourne en dérision la censure et le politiquement correct en montrant simultanément que certain discours anti-censure et anti-politiquement correct est tout aussi conventionnel). Et lorsque deux psychiatres dialoguent de telle manière qu’il est impossible de déterminer lequel est le patient de l’autre, ou lorsque deux personnages engagés dans un échange purement phatique (— I know ! — Well of course you do ! — That’s right ! — Still… — Mind you ! — Anyway… — I mean…) passent insensiblement de l’accord parfait à la haine pure avant de retrouver l’apaisement du consensus, on est en plein Ionesco, ou dans le Théâtre de chambre de Jean Tardieu.

La série est composée d’un pilote et de quatre saisons. Les deux premières sont globalement les meilleures. Une certaine usure se fait sentir à partir de la troisième, et la quatrième est certainement la plus faible, l’introduction de guest-stars — même si elle est l’occasion de moquer cette pratique en soumettant les malheureux invités à un feu roulant de questions insanes — se révélant une fausse bonne idée qui plombe l’équilibre du show. Cependant, ces deux dernières saisons comptent plusieurs des meilleurs sketches imaginés par le tandem. C’est aussi à partir de la troisième saison que Fry clôt chaque émission en élaborant un cocktail imbuvable au nom délirant, tandis que Laurie interprète au piano le thème jazzy du générique de fin. La séquence est introduite par un dialogue dont la substance est immuable mais la forme chaque fois plus exagérément pompeuse et périphrastique, et immanquablement conclue par le génial Soupy twist (néologisme fryien pour Cheers). Ajoutons pour être complet que Laurie nous régale tout au long de la série de numéros musicaux parodiques absolument réjouissants (Mystery, America, Hey Jude et Sophistication Song valent la peine d’être traqués sur Youtube).

A Bit of Fry and Laurie, The Complete Collection. Coffret BBC de cinq DVD. Sous-titres anglais.

A Bit of Fry and Laurie, The Complete Collection. Coffret BBC de cinq DVD. Sous-titres anglais.

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XXe siècle, Lucy Honeychurch accomplit comme toute jeune Anglaise de bonne famille son voyage en Italie, dûment chaperonnée. Bien qu’écourté par des circonstances imprévues, ce séjour sous le soleil de Toscane ouvre une première brèche dans l’étouffant corset des bonnes manières de la bourgeoisie edwardienne, pour qui la simple allusion à une baignoire semble d’une rare inconvenance. Tableau de mœurs croquées avec une ironie acide, conflit nature-culture, éveil des corps à la passion et au désir, découverte de soi et conquête de sa liberté intérieure, arrachée au carcan des conventions sociales et à la peur du qu’en-dira-t-on : on a inévitablement rapproché Forster de Henry James et d’Edith Wharton. Va pour la thématique. Mais là où ces derniers tissent une patiente toile d’araignée autour des personnages et du lecteur, Avec vue sur l’Arno étonne et séduit par la rapidité de la narration, laquelle procède par une succession contrariée d’élans et de dérobades, l’ellipse à peu près complète des transitions au profit d’une juxtaposition de moments clés qui sont autant de surgissements : un meurtre soudain et brutal devant la Loggia dei Lanzi, un baiser volé dans la campagne toscane, une baignade à poil dans un sous-bois anglais surprise inopinément par ces dames (shocking !). Revoir le film à la suite conduit à poser autrement la question fatiguée de l’adaptation d’un roman au cinéma. Car au-delà ou en-deçà de la fidélité à l’intrigue, Ivory a su saisir et restituer ce mouvement, cette pulsation intime de la narration forsterienne – en même temps qu’il en dépliait les virtualités secrètes : le rôle du paysage et du climat comme élément déclencheur (et contrepoint) des élans du cœur. Et c’est là l’essentiel.

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XXe siècle, Lucy Honeychurch accomplit comme toute jeune Anglaise de bonne famille son voyage en Italie, dûment chaperonnée. Bien qu’écourté par des circonstances imprévues, ce séjour sous le soleil de Toscane ouvre une première brèche dans l’étouffant corset des bonnes manières de la bourgeoisie edwardienne, pour qui la simple allusion à une baignoire semble d’une rare inconvenance. Tableau de mœurs croquées avec une ironie acide, conflit nature-culture, éveil des corps à la passion et au désir, découverte de soi et conquête de sa liberté intérieure, arrachée au carcan des conventions sociales et à la peur du qu’en-dira-t-on : on a inévitablement rapproché Forster de Henry James et d’Edith Wharton. Va pour la thématique. Mais là où ces derniers tissent une patiente toile d’araignée autour des personnages et du lecteur, Avec vue sur l’Arno étonne et séduit par la rapidité de la narration, laquelle procède par une succession contrariée d’élans et de dérobades, l’ellipse à peu près complète des transitions au profit d’une juxtaposition de moments clés qui sont autant de surgissements : un meurtre soudain et brutal devant la Loggia dei Lanzi, un baiser volé dans la campagne toscane, une baignade à poil dans un sous-bois anglais surprise inopinément par ces dames (shocking !). Revoir le film à la suite conduit à poser autrement la question fatiguée de l’adaptation d’un roman au cinéma. Car au-delà ou en-deçà de la fidélité à l’intrigue, Ivory a su saisir et restituer ce mouvement, cette pulsation intime de la narration forsterienne – en même temps qu’il en dépliait les virtualités secrètes : le rôle du paysage et du climat comme élément déclencheur (et contrepoint) des élans du cœur. Et c’est là l’essentiel.

Edward Morgan FORSTER, Avec vue sur l’Arno (A Room With a View). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1545.

Edward Morgan FORSTER, Avec vue sur l’Arno (A Room With a View). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1545.

Forster dépeint en 1908 une Italie envahie par le tourisme de masse. Mais déjà Stendhal à Saint-Pierre de Rome, un siècle plus tôt : « Il y avait deux Romaines, cinq Allemandes et cent quatre-vingt-dix Anglaises. […] Je fais, en Italie, un voyage en Angleterre » (Rome, Naples et Florence en 1817).

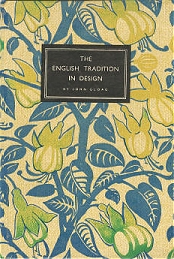

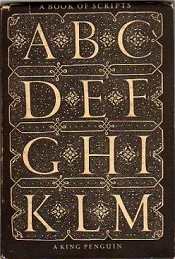

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

J’ai par ailleurs un faible pour les couvertures de Derek Birdsall, qui travailla pour Penguin dans les années 1960-1970. Elle ont une classe folle dans leur simplicité, leur emploi signifiant de la typographie. Quoi de plus approprié, pour les Mots de Sartre, qu’une couverture uniquement faite de mots, les premiers du livre ?

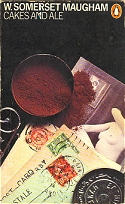

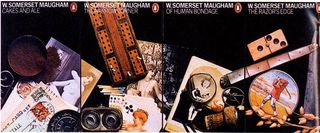

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Enfin il y a la fameuse Penguin Education Series (1969-1972). Ici encore, Birdsall tire un maximum d’impact d’une économie de moyens parfaitement ajustés. À une époque où les graphistes faisaient exploser la couleur, il est probable que les grands caractères noirs sur fond blanc attiraient immédiatement l’attention sur les tables des libraires. En outre, les dos des livres composent un ensemble dynamique, qui se repère de loin sur les rayonnages.

Mais le plus brillant de l’affaire, c’est évidemment la manière dont la typo même du titre intègre une astuce graphique illustrant avec humour le thème du livre.