Richard Cook (1957-2007)

Certaines dépêches ne franchissent pas la Manche. C’est par hasard que je viens d’apprendre la mort de Richard Cook, survenue le 25 août dernier (un cancer foudroyant), et ça m’a flanqué un méchant coup de bourdon. Cinquante ans, ce n’est pas un âge pour casser sa pipe, et puis cela fait toujours un effet bizarre d’apprendre ce genre de nouvelles à retardement.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.

Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.

Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.

À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

Car la curiosité de Cook, faite d’un goût personnel affirmé allié à une remarquable absence d’œillères, le portait bien au-delà des frontières du jazz. Elle embrassait pratiquement tous les genres musicaux, depuis les enregistrements d’opéra historiques jusqu’au rock, en passant par les groupes punk les plus ésotériques. Il écrivait avec autant de pertinence sur Charlie Parker, AMM, Nina Simone ou Frank Zappa. « I think writing about music is one of the hardest things you can do. Describing a piece of music in a way which isn’t either cliché-ridden or merely fanciful is desperately difficult. I suppose if I have any advice to offer, it’s the simple truth that you have to listen properly, and hard, and ask yourself what’s going on and why – like, what are these guys doing? » Alliant une information sans faille, des intuitions stimulantes et le sens de l’image concrète, Cook avait ce talent de saisir et restituer en peu de mots, de manière précise et vivante, le style d’un musicien, le développement organique d’une œuvre, le mouvement et le climat d’un solo. On s’en convaincra en lisant ses livres, car il trouva encore le temps d’en écrire trois (did he ever sleep?), tous de grand intérêt : un excellent dictionnaire, Richard Cook’s Jazz Encyclopedia (Penguin), une histoire du label Blue Note, Blue Note Records: A Biography (Justin, Charles, and Co.), et un essai sur Miles Davis, It’s About That Time: Miles Davis On and Off Record (Atlantic Press).

Les propos cités sont extraits d’un entretien avec Victor L. Schermer (AllAboutJazz).

À lire aussi, le bel article de Brian Morton, dans la revue en ligne Point of Departure.

Penguinophilie

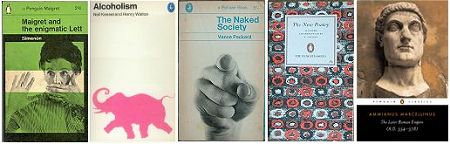

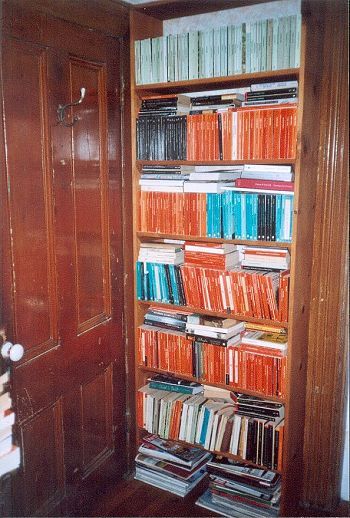

Bien entendu, il existe des collectionneurs de Penguin. Naturellement, ils sont regroupés en association, la Penguin Collectors’ Society, qui réunit quelques centaines d’amateurs à travers le monde. Il s’agit de la seule association de collectionneurs d’outre-Manche à être exclusivement dédiée à un éditeur — ce qui en dit long à la fois sur l’importance historique d’icelui et sur l’attachement sentimental qu’il continue de susciter. Depuis sa fondation en 1974, elle œuvre à une meilleure connaissance de l’histoire de la maison en organisant des colloques et des rencontres, en publiant des essais, des bibliographies, ainsi qu’une excellente petite revue, The Penguin Collector.

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (deux d’entre eux ont paru chez Rivages en traduction française). Ian Daley retrace l’histoire de la collection Penguin English Library, lancée par Tony Godwin dans les années 1960 et dédiée aux classiques de la littérature anglo-saxonne, dûment préfacés et annotés. La maquette en fut conçue par Germano Facetti, qui imagina d’illustrer les couvertures de détails de tableaux choisis en accord avec l’époque et l’esprit des textes. Largement imitée depuis, cette pratique demandait, en un temps d’avant les bases de données, une culture et une mémoire visuelles peu communes. Sander Meredeen entreprend de réhabiliter William E. Williams, proche d’Allen Lane et editor in chief chez Penguin de 1936 à 1965, qui se trouve quelque peu égratigné dans le livre de Jeremy Lewis. Il rappelle notamment que Williams était responsable des brèves notices biographiques des auteurs imprimées en quatrième de couverture : un exercice d’écriture plus difficile qu’il y paraît en ce qu’il exige de ramasser, dans un style attrayant, un maximum d’infos dans un minimum de lignes — ce n’est pas nous, amateur et praticien des petites formes, qui le contredirons. Steve Hare se penche sur le projet mort-né d’une collection de vulgarisation scientifique, dont la maquette intégrant le texte et l’image anticipait, avec les limites techniques de l’époque, les Découvertes Gallimard. Et c’est avec l’excitation d’un collectionneur de papillons ayant découvert une espèce inconnue que le même rend compte d’une curieuse sous-collection, éditée spécialement à la fin des années 1930 pour le marché canadien, et dont l’existence avait jusqu’alors échappé aux Sherlock Holmes de la penguinophilie :

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (deux d’entre eux ont paru chez Rivages en traduction française). Ian Daley retrace l’histoire de la collection Penguin English Library, lancée par Tony Godwin dans les années 1960 et dédiée aux classiques de la littérature anglo-saxonne, dûment préfacés et annotés. La maquette en fut conçue par Germano Facetti, qui imagina d’illustrer les couvertures de détails de tableaux choisis en accord avec l’époque et l’esprit des textes. Largement imitée depuis, cette pratique demandait, en un temps d’avant les bases de données, une culture et une mémoire visuelles peu communes. Sander Meredeen entreprend de réhabiliter William E. Williams, proche d’Allen Lane et editor in chief chez Penguin de 1936 à 1965, qui se trouve quelque peu égratigné dans le livre de Jeremy Lewis. Il rappelle notamment que Williams était responsable des brèves notices biographiques des auteurs imprimées en quatrième de couverture : un exercice d’écriture plus difficile qu’il y paraît en ce qu’il exige de ramasser, dans un style attrayant, un maximum d’infos dans un minimum de lignes — ce n’est pas nous, amateur et praticien des petites formes, qui le contredirons. Steve Hare se penche sur le projet mort-né d’une collection de vulgarisation scientifique, dont la maquette intégrant le texte et l’image anticipait, avec les limites techniques de l’époque, les Découvertes Gallimard. Et c’est avec l’excitation d’un collectionneur de papillons ayant découvert une espèce inconnue que le même rend compte d’une curieuse sous-collection, éditée spécialement à la fin des années 1930 pour le marché canadien, et dont l’existence avait jusqu’alors échappé aux Sherlock Holmes de la penguinophilie :

After more than 30 years of the Society’s existence you might quite confidently say that any such series and variations that existed had been noted and illustrated somewhere in our publications. But that’s the thing about collecting Penguins: everytime you reach a minor milestone, or think you’ve nailed a series — up pops something totally new and unexepected, and you start all over again.

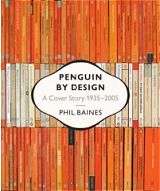

La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse grille reproduite en couverture, qui servit de base au relookage de la collection dans les années 1960), Jerry Cinamon, Derek Birdsall, David Pelham et Jim Stoddart. Des années 1950 à nos jours, c’est une tranche de l’histoire du graphisme maison qui se trouve racontée de manière très vivante par ceux qui l’ont faite, avec ses bons et ses mauvais jours: trouvailles inspirées, système D d’avant Photoshop, nuits blanches et deadlines impossibles… L’ouvrage, élégamment mis en pages par David Pearson, est abondamment illustré (250 couvertures reproduites). Un complément plein d’intérêt au Penguin by Design de Phil Baines.

La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse grille reproduite en couverture, qui servit de base au relookage de la collection dans les années 1960), Jerry Cinamon, Derek Birdsall, David Pelham et Jim Stoddart. Des années 1950 à nos jours, c’est une tranche de l’histoire du graphisme maison qui se trouve racontée de manière très vivante par ceux qui l’ont faite, avec ses bons et ses mauvais jours: trouvailles inspirées, système D d’avant Photoshop, nuits blanches et deadlines impossibles… L’ouvrage, élégamment mis en pages par David Pearson, est abondamment illustré (250 couvertures reproduites). Un complément plein d’intérêt au Penguin by Design de Phil Baines.

Les années Penguin

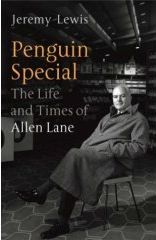

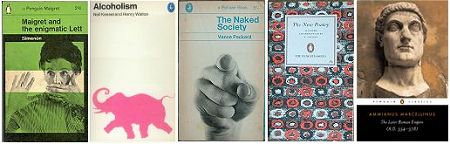

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

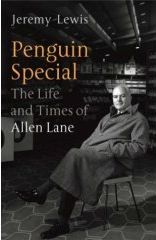

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

Il avait débuté très jeune dans le métier en entrant chez Bodley Head, la maison d’édition de son oncle, dont il avait gravi rapidement les échelons. Suivant une anecdote célèbre — mais invérifiable et peut-être forgée après coup, précise honnêtement Lewis —, l’idée de lancer une collection de livres de poche lui serait venue au retour d’un week-end chez Agatha Christie, alors qu’en quête de lecture pour le train il considérait d’un œil dépité la médiocrité des imprimés en vente au kiosque de la gare. Serait-il impensable de publier des livres de qualité à prix modique et d’élargir leur circuit de diffusion aux marchands de journaux et aux chaînes de grands magasins ?

Si la chose paraît aller de soi rétrospectivement, il n’en était pas de même à l’époque, et le projet fut accueilli avec méfiance et scepticisme aussi bien par ses collègues et confrères que par les libraires : à coup sûr, Lane allait tuer le marché en dévalorisant l’objet livre ; par ailleurs, la marge de profit sur un exemplaire vendu au prix d’un paquet de cigarettes (six pennies) était si faible que peu de libraires voudraient s’encombrer d’une telle marchandise. De fait, les fellow directors de Bodley Head ne donnèrent leur aval qu’à la condition que Lane et ses deux frères se lancent dans l’aventure sur fonds propres. Les droits de réédition des premiers titres furent obtenus à l’arraché, et sans une pré-commande massive et providentielle de Woolworth, la firme à l’enseigne du Pingouin (dessiné d’après nature au zoo de Londres) n’aurait jamais vu le jour.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

En conciliant exigence de qualité et diffusion de masse, Lane a sans conteste pressenti l’émergence d’un nouveau lectorat. Le fait qu’il ait lui-même quitté l’école à l’âge de seize ans — il en conservera toute sa vie une méfiance envers l’establishment social et universitaire — peut expliquer en partie ce souci de démocratiser la lecture. Mais l’un des intérêts de la biographie de Jeremy Lewis est de replacer l’essor de Penguin dans le contexte culturel et social de l’époque, alors que la question de l’éducation populaire et de l’accès du plus grand nombre à la culture deviennent de grands sujets de débat public en Angleterre et suscitent de nombreuses initiatives. À cet égard, Lane a anticipé – autant qu’il l’a nourri – un profond désir de changement social, qui se fortifiera durant les épreuves de la deuxième guerre et amènera les travaillistes au pouvoir en juillet 1945.

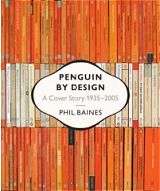

L’un des éléments clés du succès de Penguin est de s’être forgé d’emblée une identité visuelle forte, en apportant un soin extrême à la réalisation matérielle des livres, de la maquette à l’impression en passant par la typographie (jusqu’à une date récente, les textes des Penguin étaient entièrement recomposés pour leur réédition en poche). C’est ici qu’intervient l’armée de l’ombre des concepteurs graphiques et des imprimeurs, dont l’apport est mis en valeur dans Penguin by Design : A Cover Story.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Seuls les plus mordus d’histoire de l’édition se plongeront sans doute dans la biographie de Jeremy Lewis. Mais tous ceux qui aiment autant les livres que la lecture et qui ont rêvé enfant sur les couvertures de Marabout ou du Livre de Poche, et bien sûr quiconque s’intéresse à l’histoire du graphisme et des arts visuels trouvera son bonheur dans Penguin by Design. D’autant plus que Baines écrit dans un style clair et vivant, qui sait dégager en quelques lignes les atouts ou les faiblesses d’une maquette de couverture, ou encore initier le profane aux secrets de la typographie asymétrique et de l’espacement des capitales.

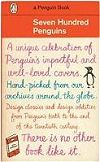

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Seven Hundred Penguins. Penguin Books, 2007, 714 p.

Beaucoup d’autres couvertures sur Flickr, ici et ici (la très belle série Penguin Poets).

Bibliothèques

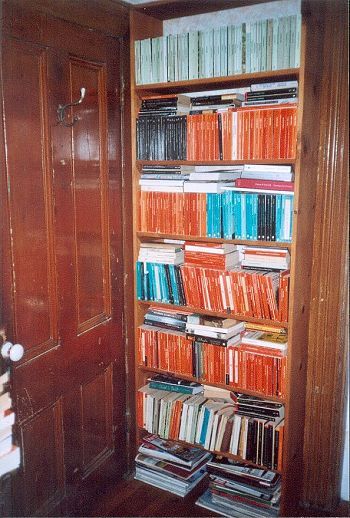

Chez une collectionneuse de Penguin

Notre ami Bennett

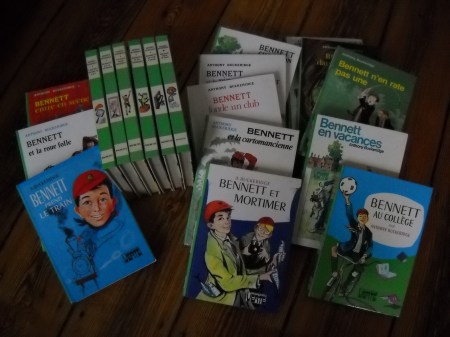

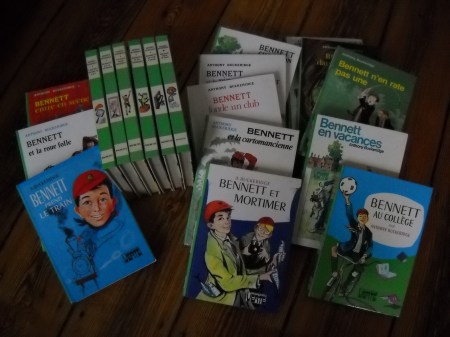

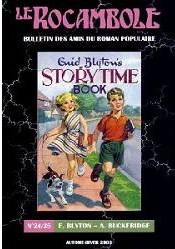

Bonne pioche à la brocante, dans une caisse de Bibliothèque verte en parfait état : vingt romans de la délicieuse série Bennett (Jennings en VO), sur les vingt-deux qui furent traduits en français (le plus souvent par Olivier Séchan, le père du chanteur Renaud). Ce cycle, qui narre les frasques réjouissantes d’un collégien turbulent dans un pensionnat britannique des années 1950, aura constitué, pour quelques générations de jeunes lecteurs, le premier contact avec l’humour anglais. Comme la plupart des classiques anglo-saxons pour la jeunesse, on peut les relire à l’âge adulte avec un égal plaisir, en y goûtant quelque chose de plus : la verve narrative, l’humour verbal qui soutient le comique de situation (les quiproquos de langage jouent un rôle moteur dans les intrigues), et surtout le décalage finement suggéré entre la vision du monde enfantine et celle, beaucoup plus terre à terre, des adultes. La revue le Rocambole, providence des amateurs de littérature populaire, a consacré un intéressant dossier à son auteur, Anthony Buckeridge (1912-2004), dans son numéro 24-25 (automne-hiver 2003).

Max et les littérateurs

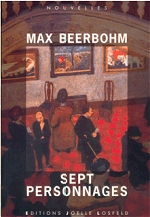

Le 3 juin 1997, la Société des amis d’Enoch Soames se réunissait dans la salle de lecture du British Museum pour y guetter l’apparition d’un spectre. Elle rendait ainsi hommage au singulier Max Beerbohm (1872-1956).

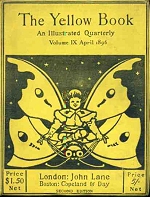

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Du récit comme art de la manipulation… Enoch Soames, la première nouvelle du recueil, donne la mesure de son talent. Soames est le prototype de l’écrivain raté, aussi prétentieux que dépourvu de talent. Convaincu d’être un poète maudit, il se console de l’indifférence de ses contemporains en pariant sur la reconnaissance des générations futures. Or, voici que le diable lui propose un marché : en échange de son âme, il enverra Soames un siècle plus tard, jour pour jour, vérifier à la British Library le sort que lui réserve la postérité.

De son saut dans l’avenir, Soames revient consterné : non seulement ladite postérité l’ignore sans vergogne mais, dans son Histoire de la littérature anglaise, le professeur Nupton le tient, à la suite d’une regrettable confusion, pour le personnage imaginaire d’une nouvelle d’un certain Max Beerbohm – celle précisément que nous sommes en train de lire. C’est jubilatoire, et doucement vertigineux.

Cela se passait le 3 juin 1897. Mais le jeu du réel et de la fiction ne s’arrête pas là. Le 3 juin 1997, comme nous le disions en commençant, un cercle de fins lettrés se réunissait au British Museum pour surprendre l’apparition spectrale de Soames. En l’absence de témoignage décisif, on ignore si la visite eut lieu.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

Guerre de succession

Diffusé mardi dernier sur Arte, The Deal de Stephen Frears apparaît après coup comme un prologue à The Queen, réalisé trois ans plus tard avec la même équipe (scénario : Peter Morgan ; montage : Lucia Zuchetti ; production : Christine Langan et Andy Harries). Le film dépeint la relation complexe entre Tony Blair et Gordon Brown, depuis leur première rencontre en 1983 — alors que, jeunes députés de l’opposition, ils partagent un bureau exigu à Westminster — jusqu’à la course à la chefferie du parti travailliste en 1994, ouverte par la mort de son leader John Smith, qui transforme les deux « amis de quinze ans » en frères ennemis.

Il n’y a semble-t-il qu’au pays de Shakespeare et de Channel Four qu’on peut voir ça: la recréation d’un épisode récent de l’Histoire dont les protagonistes sont toujours en poste. The Deal est un modèle du genre, qui unifie en un tout narratif et visuel cohérent les faits avérés et les spéculations plausibles (étayées par une solide base documentaire), les déclarations publiques et les tractations de couloir, les scènes reconstituées et les images d’archives télévisuelles. Le regard, sans complaisance, est dénué de cynisme facile comme de fausse candeur moraliste. Entre le blanc-bec pragmatique au sourire de premier communiant, expert au maniement des médias, et l’idéologue intègre et pugnace mais assez mal embouché, le film ne tranche pas, mais nuance avec finesse le contraste de leurs caractères, en même temps qu’il appréhende avec une grande intelligence la dynamique des rapports de force et l’importance cruciale du timing dans la conquête du pouvoir. Toute considération morale à part, savoir anticiper un basculement d’alliance et saisir le moment opportun pour avancer ses pions constitue l’un des fondements de l’action politique — avantage ici à Blair1.

Une telle réussite passe nécessairement par la force de l’incarnation (l’une des pierres d’achoppement des fictions françaises dans la représentation du pouvoir), la manière dont les corps, les voix et les regards donnent épaisseur et chair au drame. Michael Sheen est parfait dans le rôle de Blair (qu’il a repris depuis dans The Queen), David Morrissey impressionne dans la peau de Gordon Brown, bouillant taureau taillé tout d’un bloc (on se fera une idée de l’étendue de sa palette en comparant sa prestation avec son rôle de député veule dans State of Play).

1 On se souvient par contraste de cette scène de 1974, une partie de campagne de Depardon, où Giscard donne à ses conseillers une magistrale leçon d’inaction : à ce stade de la campagne, explique-t-il en substance, la meilleure tactique est de ne rien faire.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet. Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.

Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours. À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent ( La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse

La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse  Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France. L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux. La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses. Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XX

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XX À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc. Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p. Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante. Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.