Les riches heures de Roger Fry

Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps.

Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps.

À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement.

À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement.

Une anecdote, racontée dans les premières pages et reprise au fil du livre comme un leitmotiv, montre bien comment Woolf s’y prend pour cerner le noyau dur de la personnalité de Fry. Enfant, Roger pouvait s’absorber des heures dans la contemplation d’un touffe de pavots qui poussait dans le jardin familial, à attendre l’éclosion d’une fleur. Sa sœur aînée le surprit dans cette attitude et se moqua de lui, « comme le firent toutes les grandes personnes quand elles connurent l’histoire, car toutes les passions, même pour les pavots rouges, exposent au ridicule ». Si Fry s’affranchit par la suite d’une éducation rigide, cette « scène primitive » éclaire le conflit permanent qui se joua en lui entre la raison et la passion, et empêcha cet homme sensible et chaleureux, mais trop réfléchi, trop analytique, de devenir le grand peintre qu’il avait rêvé d’être – il fut assez lucide pour en avoir conscience et en souffrir. Loin de l’exhaustivité assommante qui est devenue la loi du genre, le délicat « filet à papillon » de Virgina Woolf a su de la vie de Fry capturer l’essentiel. C’est d’abord affaire d’écriture et l’on voit bien que la biographe n’oublie jamais, dans cette œuvre de commande, la romancière aux antennes ultra-sensibles qu’elle était avant tout. De sorte que ce livre, à l’instar de ceux de Lytton Strachey, autre membre du groupe de Bloomsbury, autre éminent biographe, se pose en contre-modèle exemplaire de presque tout ce qui s’écrit aujourd’hui en matière de biographies.

Virginia WOOLF, la Vie de Roger Fry (Roger Fry. A Biography). Traduction de Jean Pavans. Rivages-Poche, Bibliothèque étrangère n° 397, 2002, 360 p.

Virginia WOOLF, la Vie de Roger Fry (Roger Fry. A Biography). Traduction de Jean Pavans. Rivages-Poche, Bibliothèque étrangère n° 397, 2002, 360 p.

Biographies miniatures

The retriving of these forgotten Things from oblivion in some sort resembles the Art of a Conjuror, who makes those walke and appeare that have layen in their graves many hundred years.

John Aubrey

Pour autant que cela nous occupe, nos idées générales peuvent être semblables à celles qui ont cours dans la planète Mars et trois lignes qui se coupent forment un triangle dans tout l’univers. Mais regardez une feuille d’arbre, avec ses nervures capricieuses, ses teintes variées par l’ombre et le soleil, le gonflement qu’y a soulevé la chute d’une goutte de pluie, la piqûre qu’y a laissée un insecte, la trace argentée du petit escargot, la première dorure mortelle qu’y marque l’automne ; cherchez une feuille exactement semblable dans toutes les grandes forêts de la terre : je vous mets au défi. Que tel homme ait eu le nez tordu, un œil plus haut que l’autre, l’articulation du bras noueuse ; qu’il ait eu coutume de manger à telle heure un blanc de poulet, qu’il ait préféré le Malvoisie au Château-Margaux, voilà qui est sans parallèle dans le monde. Aussi bien que Socrate, Thalès aurait pu dire : gnôthi seautón ; mais il ne se serait pas frotté la jambe dans la prison de la même manière, avant de boire la ciguë. Les idées des grands hommes sont le patrimoine commun de l’humanité ; chacun d’eux ne posséda réellement que ses bizarreries.

Marcel Schwob, Vies imaginaires.

La biographie à l’anglo-saxonne se subdivise en deux espèces : la famille des pavés, et celle des vies brèves, dont on doit l’invention à John Aubrey (1626-1697).

Chez les premiers, une exhaustivité épuisante et souvent fastidieuse. Il y a, bien sûr, d’heureuses exceptions ; mais trop fréquemment l’empilement des faits et l’absence de mise en perspective aboutissent à un nivellement qui rabat sur le même plan le témoignage essentiel, la note de blanchisserie et la révélation mesquine.

La biographie brève est, au contraire, un art de la miniature, qui mêle le portrait moral à la collection d’anecdotes — ou plus justement suggère celui-là à travers celles-ci. Il s’agit, en un court récit soigneusement agencé, d’épingler quelques moments révélateurs qui, mieux qu’un inventaire exhaustif, font surgir sous nos yeux une silhouette et un caractère. De là un penchant prononcé pour les bizarreries et les excentricités qui font la singularité irréductible d’une existence. N’est-ce pas pour leurs gestes, leurs manies, une façon de sourire en coin ou de pencher la tête que nous chérissons nos proches ? Et n’est-ce pas la première chose qu’on oublie lorsqu’ils ont disparu ?

Ainsi la biographie brève fait-elle la part belle au hasard et au caprice, là où le pavé véhicule souvent, à son insu ou non, une vision déterministe de l’existence : on y apprendra — en caricaturant — que tel grand personnage a un complexe d’agressivité parce qu’à l’âge de dix ans il a reçu injustement une paire de gifles de son père. Au fond, en suivant son sujet à la trace durant 500 ou 700 pages, l’auteur de pavés se berce de l’illusion qu’on peut dire le tout d’une vie, et par là saisir la vérité d’un être. Tandis que, dans son caractère partiel et lacunaire, la biographie brève semble plutôt faire écho à la précarité et à l’incomplétude fondamentales de toute vie humaine, qu’elle souligne et conjure à la fois : arrachant à l’oubli des petits riens négligés, comme l’écrit Aubrey, le microbiographe n’est pas seulement un magicien qui ressuscite des fantômes ; c’est un mélancolique qui dresse un rempart de mots contre la fuite du temps et la mort.

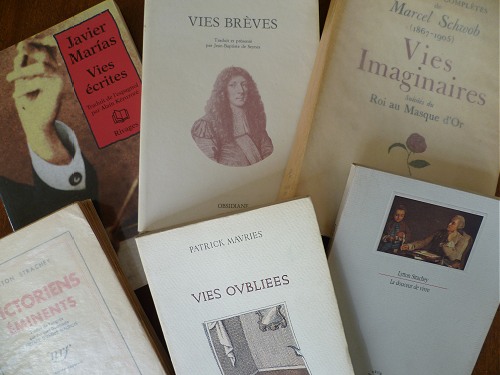

Cet art encore rudimentaire chez Aubrey, un Lytton Strachey l’aura élevé à son point de perfection. De consommés anglophiles en perpétuent aujourd’hui la tradition, de Patrick Mauriès à Javier Marías. Dans l’intervalle, de fins lettrés tels que Marcel Schwob et Jorge Luis Borges se sont emparés du genre, non sans l’infléchir en brouillant insidieusement la frontière entre la réalité et la fiction — comme pour suggérer que toute vie est peu ou prou une vie imaginaire.

***

Un choix succinct des Vies brèves d’Aubrey a paru chez Obsidiane en 1989. Les Vies imaginaires de Marcel Schwob sont disponibles dans de nombreuses éditions (L’Imaginaire, Garnier-Flammarion, Petite Bibliothèque Ombres, Phébus, Gérard Lebovici). De Lytton Strachey, on trouvera les Victoriens éminents chez Gallimard, et trois recueils au Promeneur : Cinq excentriques anglais, Scènes de conversation et la Douceur de vivre. Les biographies synthétiques de Borges sont recueillies dans le premier volume de ses Oeuvres complètes (Gallimard, La Pléiade, 1993). Les très belles Vies oubliées de Patrick Mauriès et les plus inégales Vies écrites de Javier Marías sont publiées chez Rivages.

Télescopages

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Chaque début d’épisode vous jette au milieu du jeu de quilles et ne vous lâche plus, il faut se retenir pour ne pas visionner les six heures à la file ; c’est donc un suspense prenant, comme on dit. Mais ce qui rend la série réellement captivante, c’est la manière dont elle donne à voir la quête, le troc, le recoupement et la circulation de l’information, le jeu de donnant-donnant entre les médias, la police et le pouvoir, les télescopages entre carrière professionnelle, image publique et vie privée, le dévoilement progressif de la vérité, arrachée morceau par morceau, de demi-mensonges en aveux différés, de manière aussi magistrale que chez Le Carré. C’est dense, tendu, superbement écrit, avec des dialogues au rasoir et des acteurs formidables : John Simm, David Morissey, Polly Walker, Bill Nighy (absolument réjouissant dans la peau du rédac-chef du Herald, vieux renard caustique et vachard), Kelly MacDonald, dont le sourire et l’accent écossais ont de quoi faire chavirer… mais on pourrait citer tous les seconds et troisièmes couteaux, tant ils parviennent — c’est le grand secret des comédiens anglais — à donner un poids immédiat d’existence aux personnages les plus épisodiques, depuis le flic d’Edimbourg jusqu’au portier d’hôtel.

À la trame serrée répond un filmage nerveux, caméra à l’épaule, qui ne donne cependant pas le sentiment de surjouer l’urgence. De même, l’engrenage de l’intrigue n’a rien de mécanique, de prémâché par le scénario (au risque d’ailleurs de laisser quelques trous quand on recolle après coup les morceaux), mais paraît découler naturellement de l’interaction entre des personnages aussi crédibles qu’ambivalents, dont la plupart pourraient être vos voisins de palier.

À l’intoxiqué consentant de séries américaines, State of Play apporte enfin (ou d’abord) l’attrait de sa « britannicité ». Sur le papier, les ingrédients ne diffèrent guère de ceux d’un thriller hollywoodien à base de complot. À l’écran, l’appréhension des corps et du décor, l’approche antisentimentale des relations humaines (amoureuses, sexuelles…), le grain de l’image, le timbre des voix et le mélange des accents donnent à la représentation une tout autre texture, autrement incarnée.

Aux dernières nouvelles, Paul Abbott a abandonné le projet d’écrire une deuxième saison et les Américains préparent pour le cinéma un remake transplanté aux États-Unis avec — misère — Brad Pitt. Quant à David Yates, il a été appelé à la barre du cinquième Harry Potter — espérons pour lui et pour nous que ce ne sera qu’un intermède.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

Tina May

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).

Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).

Tea Time

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Humour pince-sans-rire, démonstrations par l’absurde et regard en coin sur les absurdités de la vie en société font le sel de ce livre dont le commonsense très middle class bascule à tout moment dans le pur nonsense lewiscarrollien. Mais l’on saura surtout gré à Mr et Mrs Payne de plaider entre les lignes pour un art de vivre digne du droit à la paresse de Paul Lafargue : en ces temps de productivisme effréné, suggèrent-ils, il faut savoir saisir tous les prétextes pour faire une pause, s’asseoir et relaxer en savourant une nice cup of tea, accompagnée comme il se doit de ses biscuits préférés.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

Doublure radio

Pendant la guerre, la BBC a engagé un comédien qui imitait à la perfection la voix et les intonations de Churchill, pour prononcer ses discours à la radio. Le Premier ministre était souvent enroué, voire aphone (Le Monde).

Pour mémoire, le titre de cette nouvelle rubrique est emprunté à un excellent recueil de Patrick Mauriès (Paris, Seuil, 1989), qu’on peut encore trouver en librairie d’occasion.

Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps.

Peintre, critique et historien d’art, Roger Fry (1866-1934) fut l’ami de Virginia Woolf au sein du groupe de Bloomsbury. Spécialiste de la Renaissance italienne mais également passionné par l’art de son temps, son principal titre de gloire est d’avoir introduit en Angleterre les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso, au prix d’un scandale qui compromit à jamais ses espoirs de carrière professorale. Le philistinisme en matière d’art, Fry était bien placé pour le connaître. Fils d’un juge, il avait grandi dans une famille quaker qui le vit d’un mauvais œil abandonner ses études scientifiques pour se consacrer à la peinture. Il partit tenter sa chance aux États-Unis comme conservateur du Metropolitan Museum, déchanta vite (le récit de ses démêlés avec un millionnaire local est particulièrement savoureux), rentra à Londres où il vécut de journalisme et de conférences. C’était un esprit vif et curieux, qui avait la passion de la conversation et du débat d’idées. Outre son combat pour imposer la peinture post-impressionniste, il déploya une énergie infatigable à venir en aide aux jeunes artistes, en fondant notamment un atelier de design (meubles, céramique, tapis et papiers peints), dont le style novateur ne fut admis que bien plus tard, et exploité par des industriels qui surent en tirer meilleur profit. En un mot, il imprima, par son action et ses écrits, une marque souterraine mais durable sur l’art et le goût de son temps. À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement.

À sa mort, la sœur de Fry demanda à Virginia Woolf de lui consacrer un livre. D’abord réticente – le genre biographique n’était pas vraiment sa tasse de thé –, la romancière repoussa quelque temps le projet avant de se laisser prendre au jeu. L’écriture en fut passablement laborieuse ainsi qu’en témoigne son journal, mais au terme de l’aventure elle put avouer sa satisfaction : « Je ne peux m’empêcher de penser que j’ai attrapé une grande part de cet homme iridescent dans mon filet à papillon. » Roger Fry. A Biography fut le dernier livre de Woolf publié de son vivant. En raison de son caractère de commande, il occupe un statut particulier dans son œuvre et fut jugé avec sévérité par ses proches et ses exégètes. C’est sans doute ce qui explique – outre le fait que Fry soit pratiquement inconnu outre-Manche – qu’il aura fallu attendre soixante ans pour le voir traduit en français. Disons-le sans ambages, la lecture dément cette réputation injuste. Qu’on l’aborde comme un livre de Virginia Woolf ou comme le portrait d’une figure importante de la vie artistique anglaise, on y prendra un égal intérêt. Le talent de l’écrivain éclaire au mieux les multiples facettes d’un homme intègre et attachant, dont les échecs et les drames personnels (la maladie mentale et la mort de sa femme) n’entamèrent pas l’enthousiasme ni la capacité d’émerveillement. Virginia WOOLF, la Vie de Roger Fry (Roger Fry. A Biography). Traduction de Jean Pavans. Rivages-Poche, Bibliothèque étrangère n° 397, 2002, 360 p.

Virginia WOOLF, la Vie de Roger Fry (Roger Fry. A Biography). Traduction de Jean Pavans. Rivages-Poche, Bibliothèque étrangère n° 397, 2002, 360 p.

Grand merci à

Grand merci à

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr ! Si seul un Anglais tel que

Si seul un Anglais tel que

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).