Lectures expresses

R.C. Sherriff, The Fortnight in September (1931). Persephone Books, 2021.

Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.

Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.

Chaque année en septembre, la famille Stevens passe quinze jours de vacances à la mer et c’est toute une expédition. Cette année-ci, si les six membres de la famille retrouvent avec plaisir une routine balnéaire immuable, chacun sent confusément que ces vacances ont un parfum de dernière fois. La pension de famille où les Stevens prennent leurs quartiers depuis toujours manifeste des signes de plus en plus flagrants de délabrement. Mais oseront-ils changer de gîte l’année prochaine au risque de peiner leur vieux couple d’hôtes ? Les deux aînés des Stevens ont grandi et s’essaient timidement au flirt sur la plage. Accepteront-ils de revenir l’année prochaine avec papa-maman, ou n’aimeront-ils pas mieux passer leurs vacances avec des jeunes gens de leur âge ? Comme il en va souvent dans les romans de vacances, le plaisir s’ombre de mélancolie.

R.C. Sherriff manie souplement le discours indirect libre, qui lui permet tantôt de présenter la famille comme un bloc uni et tantôt d’envisager tour à tour le point de vue de chacun des Stevens sur les menus événement de la quinzaine. Il réussit remarquablement une grande scène de malaise social, lorsque la famille est invitée à prendre le thé dans la riche villa du patron de M. Stevens. Son écriture fondée sur l’observation minutieuse des détails de la vie quotidienne a cependant son revers : cette histoire est tout de même bien terre-à-terre et tout en reconnaissant le doigté de l’auteur, on s’ennuie un peu à la longue, il faut le dire. Ce point de vue n’est pas partagé outre-Manche, où la réédition du livre a suscité un accueil critique enthousiaste. La préface, extraite des mémoires de Sherriff, où celui-ci raconte la genèse du livre et donne quelques clés de son écriture, est intéressante, à l’instar de quasiment tous les textes où un écrivain ouvre la porte de son atelier.

Lectures expresses

Thierry Coudert, Anglais excentriques. Tallandier, 2024.

On avait apprécié le bel album qu’avait consacré Thierry Coudert à la Café Society (Flammarion, 2010). L’auteur y décrivait fort bien les réseaux de sociabilité de cet aréopage cosmopolite aux contours imprécis alliant conservatisme et avant-gardisme, et mêlant mécènes, aristocrates, millionnaires de fraîche date, artistes, décorateurs, grands couturiers, musiciens, chorégraphes, figures mondaines et parasites distingués.

On avait apprécié le bel album qu’avait consacré Thierry Coudert à la Café Society (Flammarion, 2010). L’auteur y décrivait fort bien les réseaux de sociabilité de cet aréopage cosmopolite aux contours imprécis alliant conservatisme et avant-gardisme, et mêlant mécènes, aristocrates, millionnaires de fraîche date, artistes, décorateurs, grands couturiers, musiciens, chorégraphes, figures mondaines et parasites distingués.

Sur un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, les Anglais excentriques déçoivent quelque peu en comparaison. L’approche en est purement biographique – c’est une juxtaposition de portraits –, avec un chouïa d’étude légère sur la définition et la sociologie de l’excentricité. Les familiers du sujet n’y apprendront donc pas grand-chose. Mais c’est agréablement rédigé – à quelques couacs près. Et, grâce à son index, l’ouvrage pourra rendre service pour se rafraîchir la mémoire ou vérifier un renseignement biographique.

Profession de foi

Antiques Road Trip, BBC One

Mise en abyme

En 1936, dans le village de Bourton-on-the-Water (Gloucestershire), le propriétaire de The Old New Inn, C.A. Morris, entreprit dans le jardin de son auberge la construction d’une maquette de sa localité, dans le but d’attirer la clientèle de passage. Les travaux, menés à bien avec l’aide de huit artisans locaux, s’échelonnèrent sur quatre ans. Cependant, le village miniature fut officiellement inauguré en 1937, à l’occasion des cérémonies de couronnement de George VI.

La maquette reproduit minutieusement, à l’échelle de 1:9, la centaine d’édifices du cœur historique de Bourton-on-the-Water, ses rues, les ponts enjambant sa rivière, ses bancs publics, ses boîtes aux lettres et sa végétation. Elle inclut donc l’auberge The Old New Inn, son jardin… et son village miniature (à l’échelle de 1:81). Ce deuxième modèle réduit comporte à son tour une troisième réplique du village, d’une longueur de 30 cm (échelle : 1:729). Cette dernière maquette contient à nouveau un minuscule modèle réduit (simplement peint) du village.

Le village miniature de Bourton-on-the-Water passe pour être le premier ouvrage du genre en Angleterre, honneur qu’il dispute à celui de Bekonscot (Buckinghamshire), dont la construction fut entreprise en 1929 mais qui ne fut achevé qu’à la fin du XXe siècle.

Il a changé de propriétaires à quelques reprises au cours de son histoire. Tous ont eu à cœur de préserver avec soin la maquette et de la mettre à jour, en modifiant notamment les enseignes des commerces pour qu’elles demeurent conformes à la réalité. L’entretien de l’ouvrage occupe quatre personnes, dont une paysagiste chargée de la végétation naine.

Bourton-on-the-Water attire chaque année cent mille visiteurs.

Apparition

Sur le moment, l’apparition de Widmerpool à Eaton Square ce soir-là me parut l’effet d’un simple hasard. Il lui était déjà arrivé de surgir dans ma vie à l’improviste et, si je l’avais considéré en quoi que ce soit comme un phénomène périodique, j’aurais dû m’attendre à le voir surgir à nouveau. Cependant je n’en étais pas encore venu à voir en lui une de ces figures symboliques dont nous pourrions presque tous citer un exemple personnel, autour desquelles le passé et le futur se rejoignent irrésistiblement.

Anthony Powell, les Mouvements du cœur

(A Buyer’s Market, 1952).

Traduction de Renée Villoteau.

Christian Bourgois, 1989.

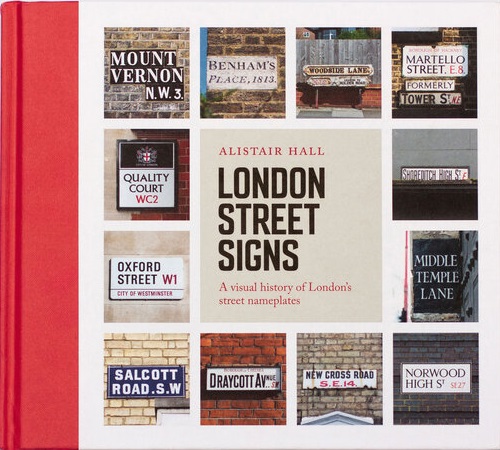

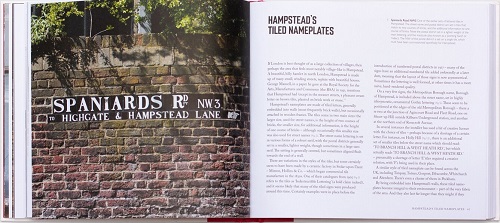

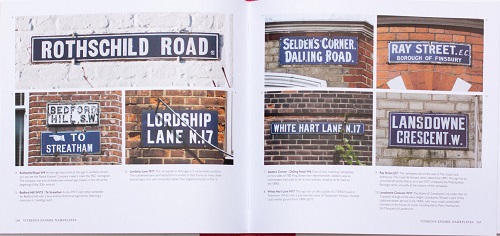

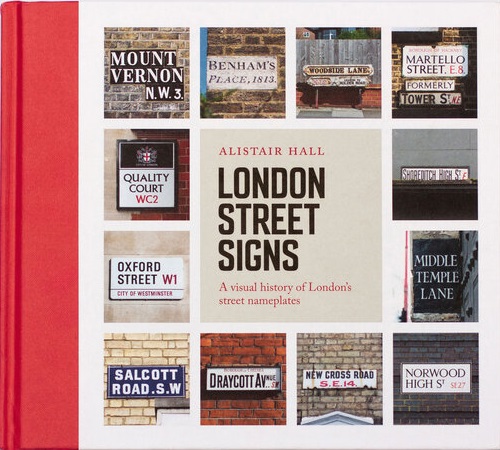

Typo des villes (63) : plaques de rues londoniennes

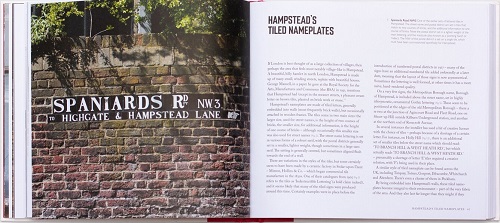

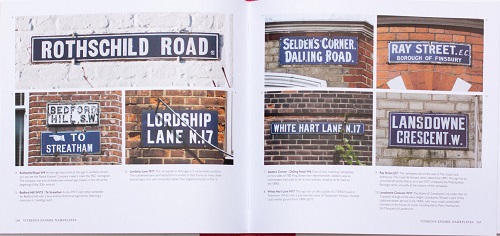

Les amoureux de Londres et les férus de signalétique urbaine ne doivent pas louper London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Ce bel album d’Alistair Hall est le fruit d’un safari photo de quatre ans dans les rues londoniennes. Il présente une moisson de plusieurs centaines de clichés, parfaitement ordonnés, légendés et mis en pages par le photographe lui-même, qui est également graphiste de profession.

Londres se prêtait idéalement à cet exercice parce qu’elle est une ville palimpseste. Les plaques de rues de plusieurs époques y coexistent sans souci d’uniformité – la plus ancienne date de 1636. Il n’est pas rare, en outre, de trouver, au coin d’une façade d’angle, deux ou trois plaques de rue juxtaposées, datant de différentes époques : plutôt que de remplacer la plaque ancienne, à demi effacée ou détériorée, par une plaque toute neuve, on s’est contenté bien souvent d’ajouter la nouvelle sans retirer l’ancienne. L’ancien découpage de la ville en metropolitan boroughs, aboli en 1965, survit à l’état de trace par sa mention désormais caduque. Marcher dans Londres le nez sur les plaques de rues, c’est voyager sans frais dans le temps.

Aucune autre grande ville ne présente une telle variété de styles, de lettrage et de formes. Variété d’un quartier à l’autre car les autorités locales sont jalouses de leurs prérogatives. Malgré des propositions d’harmonisation à l’échelle du grand Londres, chaque district a conservé la mainmise sur sa signalétique (Hampstead reste ainsi fidèle à son système d’alphabet sur tuiles, blanc sur fond noir). Variété de présentation typographique, de matériaux : noms de rues peints sur bois, sur briques à même la façade, ou encore gravés dans la pierre ; plaques en fonte embossée, en verre laiteux (milk-glass), en émail, en céramique, en Vitrolite ou en aluminium, sans compter de nombreux hapax. Alistair Hall apporte, sur toutes ces variantes, des informations historiques et techniques d’une grande clarté.

L’intérêt de son livre est aussi de replacer l’évolution de la signalétique urbaine dans un cadre sociohistorique plus large. Au milieu du XIXe siècle, l’accroissement de la population londonienne entraîne une forte augmentation des échanges épistolaires, de nature commerciale ou privée. Celle-ci engendre la nécessité d’améliorer le système de distribution du courrier : de là la création des districts et des codes postaux. Mais la modernisation du service postal se heurte à plusieurs écueils : l’abondance de doublons toponymiques (à Londres, en 1856, on dénombre soixante-deux George Street, cinquante-cinq Charles Street, quarante-cinq John Street, et ainsi de suite), l’absence de numéros sur la plupart des maisons, l’identification souvent déficiente des noms de rue. Au départ d’une question pratique qui est celle de la distribution du courrier, s’engage ainsi un processus de rationalisation de la toponymie. Parallèlement, des commissions d’enquête sur la signalétique urbaine accouchent d’abondants rapports, qui conduiront à l’abandon progressif des plaques de rues peintes, vite effacées par les intempéries, au profit de supports plus durables.

Cette modernisation a, à son tour, des conséquences inattendues : le numéro de district postal devient bientôt un marqueur social, au même titre que le nom d’un quartier, qui a des incidences sur le prix de l’immobilier. En 1869, les habitants de Hampstead Road protestent avec véhémence lorsque des édiles se proposent de rebaptiser leur rue. Hampstead Road n’est pas située dans Hampstead, mais ce nom a une connotation chic et un changement de dénomination risquerait, aux yeux des propriétaires, de faire baisser la valeur de leur bien foncier. De même, la fusion des districts postaux d’Eastern et de North Eastern, en 1889, provoque le mécontentement des habitants du North Eastern District : il leur déplaît d’être assimilés à des Eastenders, c’est-à-dire à la plèbe. La mention « N.E. » sera maintenue sur les plaques de rue jusqu’en 1917, bien qu’elle ne réponde plus à aucune nécessité postale. En matière d’urbanisme, tout est lié. C’est l’une des vertus du livre d’Alistair Hall de le mettre en lumière, à travers ce modeste « bout de lorgnette » que sont les plaques de rue.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Destin posthume

La mort de son épouse Eliza laissa l’architecte John Soane inconsolable. Il conçut pour la défunte un tombeau qui fut érigé en 1816 dans l’enclos paroissial d’Old St Pancras.

Ce monument a connu une postérité inattendue. Il a en effet inspiré les fameuses cabines téléphoniques anglaises, conçues en 1924 par Giles Gilbert Scott. Lui-même architecte de renom, Scott était bien placé pour connaître le travail de Soane, puisqu’il fut trente-cinq ans durant l’un des administrateurs du John Soane’s Museum.

La passion de collectionneur de Soane est bien connue. On sait qu’il réunit trois demeures adjacentes de Lincoln Inn Fields qu’il reconstruisit entièrement pour y abriter ses collections d’antiquités. L’ensemble constitue la plus extravagante des maisons-musées qui se puisse visiter à Londres. Eliza partageait la fibre collectionneuse de son époux. Son goût la portait pour sa part vers les œuvres de Hogarth et Turner, qui sont toujours accrochées au John Soane’s Museum.

Une interprétation romantique du tombeau d’Eliza Soane par le peintre George Basevi.

Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.

Best-seller surprise des années 1930 outre-Manche. Venant de subir deux échecs au théâtre, l’auteur croyait si peu en son étoile qu’il était convaincu que son éditeur refuserait son manuscrit. Le livre est emblématique d’un courant important du réalisme anglais, dédié à la peinture des vertus modestes de la low middle class et à l’éloge de la common decency.

On avait apprécié le bel album qu’avait consacré Thierry Coudert à la

On avait apprécié le bel album qu’avait consacré Thierry Coudert à la

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.