Dans les coulisses d’un grand magasin

Depuis Au bonheur des dames de Zola, on sait combien les grands magasins sont un lieu romanesque privilégié. Aux romanciers soucieux d’observation sociale, ils offrent un parfait microcosme du monde du travail et de la consommation, organisé verticalement (depuis les caissières, les vendeuses et les coursiers jusqu’aux cadres supérieurs perchés au dernier étage) et horizontalement : en scène, un décor trop beau pour être vrai, fait de vitrines et d’étalages où rutile la marchandise ; en coulisses, les quais de livraison, le chaos des réserves, les bureaux, l’infirmerie et la cantine des employés.

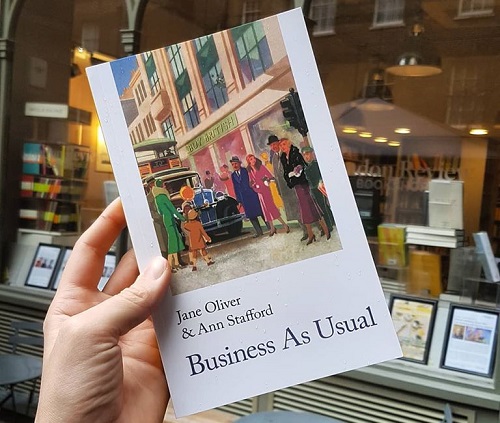

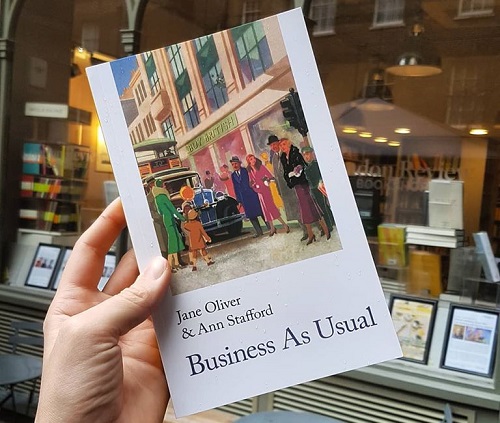

On le vérifie avec Business as Usual, roman par lettres illustré datant de 1933 et réédité l’année dernière chez Handheld Press, maison spécialisée dans la redécouverte de pépites oubliées. Il s’agit de la première œuvre de Jane Oliver et Ann Stafford, deux prolifiques romancières à succès qui publièrent à elles deux, tantôt en tandem et tantôt en solo, près d’une centaine de livres, principalement des romans historiques. Ici, le cadre est contemporain à sa date, le ton est à l’humour et le résultat est utterly delightful. C’est un Au bonheur des dames qui aurait été écrit par Wodehouse. On songe aussi aux comédies hollywoodiennes des années 1930-1940, qui savaient marier brillamment la romance, la satire des mœurs et la peinture sociale.

Fille d’une bonne famille écossaise et désargentée, Hilary Fane est fiancée à un chirurgien qui a reporté les épousailles d’un an, le temps pour lui d’établir sa pratique. Contre l’avis de ses proches, elle décide de s’installer à Londres et d’y vivre par ses propres moyens jusqu’à son mariage. Passé quelques déboires, elle décroche un emploi de secrétaire au grand magasin Everyman (inspiré de Selfridges). Elle s’y révèle une dactylo lamentable mais son sens de l’organisation la fait remarquer par la direction et elle se voit affectée successivement à divers départements en vue de les moderniser : la bibliothèque (on apprend que tous les grands magasins anglais de l’époque offraient un service de prêt de livres par correspondance, hérité de la pratique ancienne des cabinets de lecture), le rayon librairie et enfin le service des ressources humaines. Cette rapide ascension professionnelle ne va pas sans susciter la jalousie de ses collègues – lesquels, de façon typique, souffrent d’une routine de travail pénible mais se braquent à l’idée d’en changer.

Vive, spirituelle et drôle, Hilary est aussi une irrésistible gaffeuse. Son don d’observation nous vaut une réjouissante galerie de portraits et des saynètes désopilantes sur les relations vendeurs-clients ou l’hystérie du shopping de Noël. Mais si le ton se veut principalement amusant et léger, le talent d’Oliver et Stafford est de savoir glisser au passage des aperçus révélateurs et parfois plus sombres sur le Londres des années 1930, les barrières de classes, les embûches rencontrées dans la quête d’un gîte et d’un emploi, les conditions d’existence de la low middle class, les aspects les plus durs de la condition féminine durant l’entre-deux-guerres.

On goûte aussi dans ce livre la finesse de la construction narrative et l’intelligence des ressources du genre épistolaire – en particulier dans le maniement des ellipses. Le récit est constitué des lettres pleines de vie que l’héroïne adresse à sa famille et à son fiancé (dont on devine entre les lignes qu’il est un ombrageux barbon, sans besoin de lire ses réponses) ; mais on y trouve aussi des télégrammes, des mémos internes qui circulent entre les échelons hiérarchiques du magasin. Au milieu de ces échanges se glisse un simple bordereau postal pour l’expédition d’un petit paquet, sans description aucune de son contenu. Mais on devine instantanément ce qui s’y trouve, et c’est un point tournant de l’histoire. Tout aussi savoureuse est la conduite des affaires sentimentales d’Hilary par mémos interposés. Ces trouvailles sont dignes de Lubitsch ou du Wilder de la Garçonnière.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

What a man

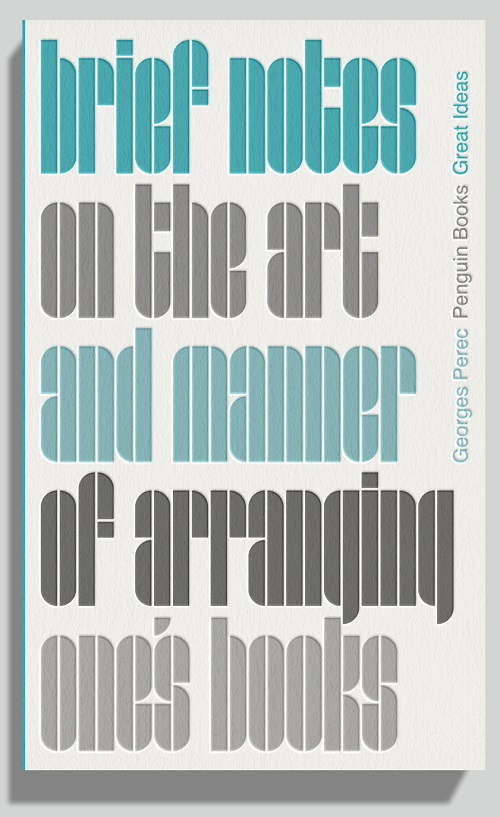

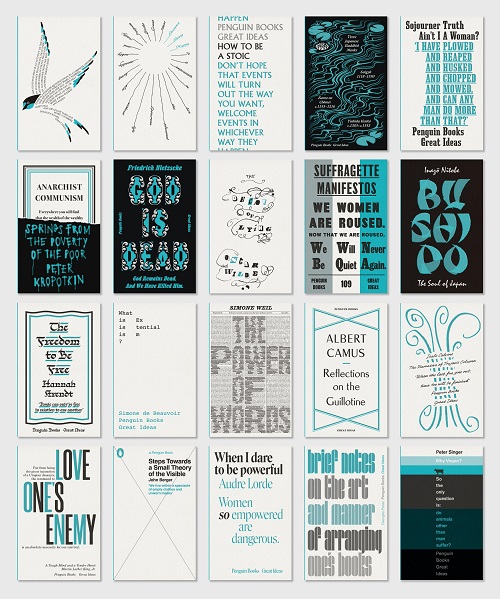

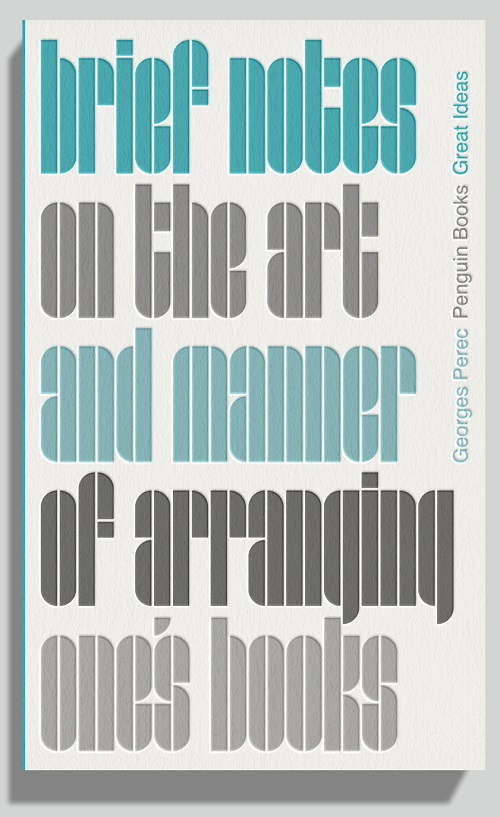

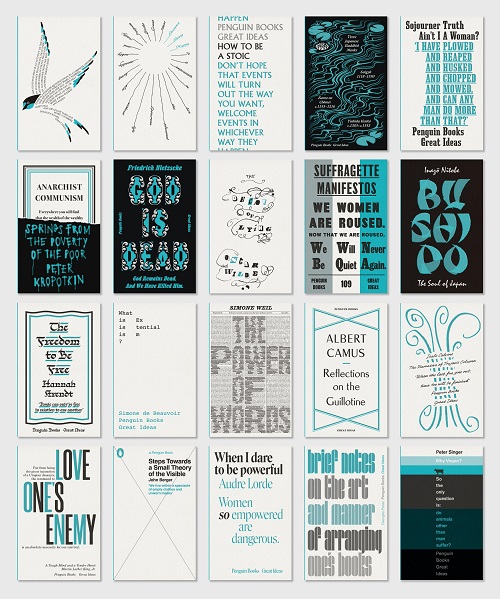

Les graphistes anglais ont le génie des couvertures typographiques ; et ce n’est pas la première fois que le travail de David Pearson fait mon admiration. Voici sa couverture de Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres de Georges Perec, pour la série « Great Ideas » de Penguin. Elle est tout bonnement magnifique, avec ces lettres dont le dessin et la disposition suggèrent des livres alignés sur des rayonnages, sans tomber dans l’illustration littérale. Et quel soin apporté à la réalisation (impression en creux) pour une édition de poche.

« Great Ideas » de Penguin, sixième série.

Sur les couvertures de cette nouvelle série,

lire le billet d’Alistair Hall.

Tea Time

Il se boit des hectolitres de thé dans les romans de Barbara Pym ; mais même à l’aune de cette consommation moyenne, Des femmes remarquables bat tous les records. Il ne se passe pas trois pages sans que quelqu’un ne mette la bouilloire sur le feu. Par cette insistance même, Pym s’amuse en sourdine de ce rite essentiel de la sociabilité anglaise. Or on ne plaisante pas avec ces choses-là, comme la narratrice en fait l’expérience dans les dernières pages du livre.

Sans doute passe-t-on trop de temps à préparer du thé, me dis-je en observant miss Statham qui remplissait la lourde théière. Nous avions tous dîné, ou du moins nous étions censés avoir dîné et nous nous réunissions pour discuter de la vente de charité de Noël. Avions-nous réellement besoin d’une tasse de thé ? J’allai même jusqu’à poser la question à miss Statham qui me renvoya un regard offusqué, presque scandalisé.

— Si nous avons besoin de thé ? répéta-t-elle. Mais, miss Lathbury…

Elle semblait abasourdie et profondément affligée. Je compris que ma question avait touché là un point essentiel et profondément ancré. C’était le genre de question susceptible de semer le désordre dans un esprit.

Je marmonnai que ce n’était là qu’une plaisanterie : il allait de soi que nous avions toujours besoin d’une tasse de thé, à toute heure du jour ou de la nuit.

Barbara Pym, Des femmes remarquables

(Excellent Women, 1952).

Traduction de Sabine Porte.

Julliard, 1990, rééd. Belfond, 2017.

Injustice

Deux ans après la mort de sa femme, Mr Vavasor fut nommé commissaire adjoint à un poste ministériel obscur traitant de liquidations judiciaires, qui fut supprimé trois ans après sa nomination. On crut tout d’abord qu’il conserverait les huit cents livres annuelles afférant à sa charge sans avoir rien à faire pour autant, mais la déplorable parcimonie du gouvernement Whig, selon les termes utilisés par Mr Vavasor lors d’une visite dans le Westmoreland pour décrire à son père les circonstances de l’arrangement subséquent, lui en interdit la possibilité. Il se vit offrir le choix d’accepter quatre cents livres pour ne rien faire, ou de conserver ses appointements actuels en assurant trois jours de présence hebdomadaire, à raison de trois heures par jour pendant la session parlementaire, dans une minable petite officine à proximité de Chancery Lane, où il aurait pour tâche d’apposer sa signature sur des fiches comptables qu’il ne vérifierait jamais et auxquelles il ne serait même pas censé jeter un coup d’œil. Il avait de mauvaise grâce choisi de garder l’intégralité de ses appointements et ces signatures constituaient depuis près de vingt ans l’unique tâche de son existence. Il se considérait bien entendu comme très injustement traité. Il envoyait, à chaque changement de ministère, d’innombrables requêtes au Lord Chancelier en place, le suppliant de mettre un terme à la cruauté de sa situation et de lui permettre de toucher son salaire sans être tenu de rien faire en contrepartie.

Anthony Trollope, Peut-on lui pardonner ?

(Can You Forgive Her ?, 1865).

Traduction de Claudine Richetin.

Albin Michel, 1998.

Millefeuille

J’ai découvert le modèle caché du millefeuille institutionnel belge. C’est le palais de Buckingham sous le règne de Victoria, avant la réforme vigoureuse de 1844.

Depuis des années, la confusion, l’inconfort, une scandaleuse prodigalité régnaient dans les résidences royales et particulièrement au palais de Buckingham. […] Le contrôle de la Maison royale était divisé de la plus étrange manière, entre plusieurs autorités indépendantes les unes des autres, et possédant chacune des pouvoirs vagues et flottants, sans responsabilité et sans coordination. De ces autorités, les plus importantes étaient exercées par le Grand Intendant et le Grand Chambellan, seigneurs de haut rang et d’importance politique marquée, qui changeaient d’emploi avec chaque ministère, ne vivaient pas à la Cour et n’y avaient pas même de représentants attitrés. Leurs fonctions respectives étaient curieuses et mal définies. Au palais de Buckingham, il paraissait que le Grand Chambellan avait la direction de tous les appartements excepté les cuisines, les offices et les garde-manger, que réclamait le Grand Intendant ; cependant, les abords du palais ne dépendaient ni de l’un ni de l’autre, mais du ministère des Eaux et Forêts ; et ainsi, tandis que les fenêtres étaient nettoyées à l’intérieur par les employés du Grand Chambellan ou, peut-être, par ceux du Grand Intendant, c’était le ministère des Eaux et Forêts qui les nettoyait à l’extérieur. Parmi les domestiques, les gouvernantes, les petits laquais et les femmes de chambre dépendaient du Grand Chambellan ; le chef de cuisines, les cuisiniers, les portiers en livrée et les sous-maîtres d’hôtel étaient placés sous l’autorité d’un autre fonctionnaire, le Maître d’Écurie. […] Quant aux hôtes de sa Majesté, il n’y avait personne pour les conduire à leurs chambres, et ils étaient souvent abandonnés pendant des heures, incapables de se retrouver dans le labyrinthe compliqué des corridors. Cette étrange distribution des pouvoirs s’étendait non seulement aux personnes, mais aux choses. La reine avait remarqué qu’il n’y avait jamais de feu dans la salle à manger. Elle demanda la cause de cette négligence. On lui répondit : « Le Grand Intendant prépare le feu ; le Grand Chambellan l’allume. » Les subordonnés de ces deux fonctionnaires n’étant pas parvenus à s’entendre, il n’y avait rien à faire ; il fallait que la reine mangeât au froid.

Lytton Strachey, la Reine Victoria (Queen Victoria, 1921).

Traduction de F. Roger-Cornaz. Payot, 1937.

Le cabinet imaginaire de Thomas Browne

C’est d’abord que les livres de Browne, par leur démarche, leurs thèmes, leur construction même se présentent comme des objets de curiosité : rapprochant les extrêmes, admirables de paradoxe, extrêmement construits, et « artificiels », sous leur apparent naturel. C’est qu’ils traitent, la plupart du temps, pour citer une formule d’un autre esprit proche de Browne, Sir John Harrington, de « signatures de très grandes idées dans de très petites choses », qu’ils lisent le sublime dans le trivial, le métaphysique dans l’ordinaire, et recherchent, comme le collectionneur de curiosités, échos et correspondances entre les réalités d’apparence les plus éloignées.

[…]

On trouve enfin chez Browne une fascination avouée pour les hybrides : fossiles, qui ne sont ni minéraux ni végétaux, mais l’un et l’autre à la fois, ou animaux croisés, comme le camelopard (c’est-à-dire la girafe) ou l’armadillo (le tatou) ; il n’est pas jusqu’à sa langue – mixte de latin et de saxon – et sa méthode qui n’appartiennent à ce registre. Comme ses contemporains – Aubrey et Evelyn – Browne était adepte d’une culture du calepin (ou du commonplace book), recueil de notes, citations, impressions de lecture qui servent de fonds à ses écrits et leur donnent leur étrange qualité paratactique, les paragraphes et les idées s’y juxtaposant, comme les objets dans un cabinet.

[…]

Trop subtil pour s’aveugler lui-même, Browne revint obliquement, après avoir consacré une somme aux formes et emprises de la croyance fascinante et brouillonne (Pseudodoxia Emidemica, or Vulgar Errors, 1646), sur son thème de prédilection dans un court traité, aussi léger qu’est capillairement érudite son histoire des illusions humaines.

Museaum Clausum sive Bibliotheca Abscondita (publié à titre posthume en 1684) s’inspire du catalogue des livres de la Bibliothèque de Saint-Victor, morceau de bravoure du Livre II de Pantagruel de Rabelais ; et se propose de décrire le contenu d’un cabinet de curiosités qui n’aurait de réalité qu’idéale – ou parodique. « L’auteur s’y divertit, écrit Johnson, à imaginer l’existence de livres et de curiosités sans aucune réalité, ou que l’on a irrémédiablement perdus. » Tour de force sur un tour de force, le pseudo-catalogue de Browne égrène à plaisir les « figures imposées » de la culture de la curiosité – provenances fabuleuses, références occultes, hapax techniques ou rhétoriques, formes diverses de monstruosités ou d’exceptions – comme pour développer tout le spectre de cette passion, et s’en moquer du même mouvement, selon sa stratégie naturelle.

Patrick Mauriès, le Miroir des vanités.

Éditions du Regard, 2012.

[Le Miroir des vanités est une monographie sur le graveur Erik Desmazières, occasion pour Patrick Mauriès de nouvelles variations sur quelques-uns de ses motifs de prédilection : l’esprit de collection, les cabinets de curiosités, Thomas Browne, les essayistes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. On prend toujours plaisir à ces rhapsodies.]

Attribué à Joan Carlile, Dorothy [née Mileham] et Thomas Browne (v. 1641-1650).

Londres, National Portrait Gallery.

Insularisme

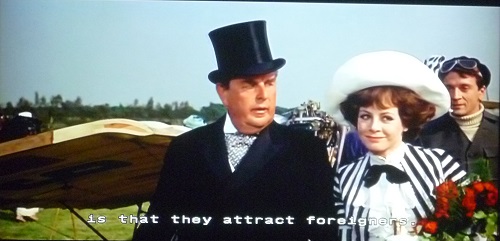

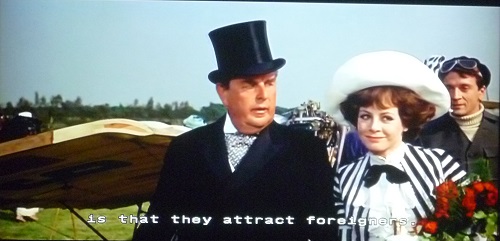

L’insularisme anglais résumé en une réplique.

Those Magnificent Men in their Flying Machines (Ken Annakin, 1965)

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.