Brocantes et collections

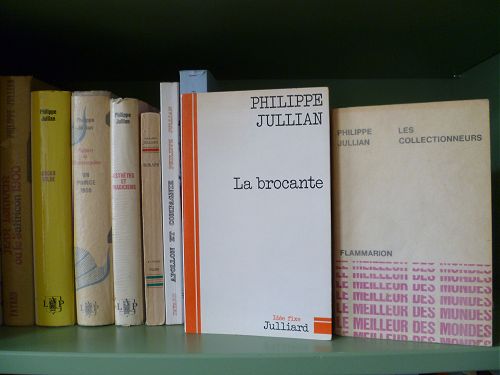

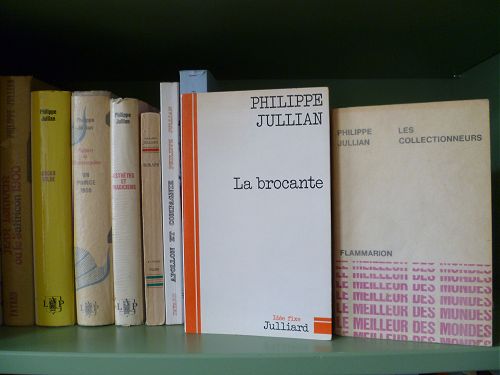

Il se publie régulièrement des ouvrages sur le monde de la brocante et des collectionneurs. Aucun ne surclasse à mon avis les deux amusants petits livres publiés par Philippe Jullian en 1966 et 1975 1. Je les rouvre de temps à autre à la recherche d’un détail ou d’une anecdote et me surprend à les relire de la première à la dernière page. Jullian a pour lui l’érudition piquante, l’allant et l’élégance du style, le sens du petit fait parlant épinglé avec humour. La sûreté du trait et du coup d’œil rappelle qu’il fut aussi un excellent dessinateur (voir par exemple les Styles, Plon, 1961, rééd. Le Promeneur, 1992, délicieuse histoire illustrée de la décoration d’intérieur, des modes et des snobismes afférents).

Un demi-siècle, grosso modo, nous sépare de la parution de ces livres. Ils sont devenus datés au sens exact du mot. Ils offrent la photographie d’une époque à la fois proche et éloignée de la nôtre. On peut en dire autant de deux bons romans de Jullian situés dans le monde de l’art, des mécènes et des collectionneurs, Scraps (Plon, 1959) et Apollon et compagnie (Fayard, 1974).

1 Hors concours, Quelques collectionneurs de Pierre Le-Tan, Flammarion, 2013. Lire le billet de l’Éditeur singulier.

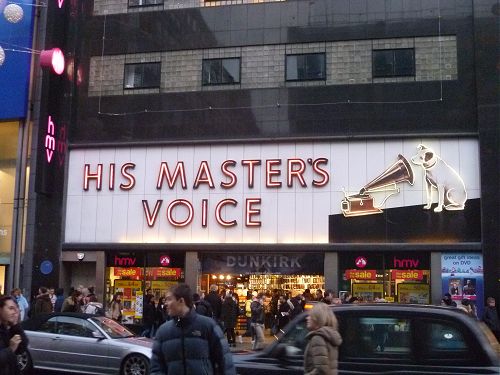

Les Anglais qui pendant trois siècles ont ramené d’Italie et d’Orient des navires chargés d’antiques, de tableaux et de porcelaines, qui ont acheté la grande liquidation de Versailles, en sont maintenant à la liquidation de leurs trésors. Depuis soixante ans, l’énorme appétit d’objets d’art des milords le cédait à la contemplation des esthètes. Il n’y a vraiment que les Anglais à savoir vivre tous les jours avec les chefs-d’œuvre comme lady Aberconway parmi les impressionnistes, ou Mr. Brindsley Ford parmi ses dessins de Tiepolo et d’Hubert Robert. Ils ont un goût quasi chinois qui mêle le beau, le rare et le singulier, qui offre des pièces délicieuses là où on attendait une galerie. Il y a un dandysme chez les amateurs, une certaine nonchalance qui laissera un chef-d’œuvre dans un coin et s’engouera de quelque bizarrerie, un goût de l’understatement qui dit « quite nice » là où un Français crierait au sublime. « Encore un Van Dick, soupire la duchesse de Northumberland dans le salon où elle sert le thé, mais le Dürer est amusant, n’est-ce pas ? » Les Anglais ont une autre qualité, inconnue en France, le goût du nonsense. Nous avons attendu le surréalisme pour en découvrir les joies. […]

À côté des grandes maisons qui restent vivantes, il y a, dans ce pays tourné vers le passé, une multitude de petits collectionneurs que j’appellerai des miss Havisham, du nom de ce personnage de Dickens, abandonné par son fiancé le matin des noces, qui refuse de quitter sa robe blanche, arrive à la vieillesse sous des lambeaux de tulle parmi les préparatifs d’une fête tombés en poussière et les cadeaux jamais ouverts. La bourgeoisie anglaise en est restée aux plus beaux jours de son histoire, le règne de Victoria. L’incroyable pullulation de bibelots due à la combinaison de la sentimentalité et de l’industrie permet aux amateurs de s’entourer de mille objets dont la signification commence à devenir mystique. Coussins brodés de perles, seaux à charbon ornés d’une vue de Windsor, pelotes à épingles, carnets de bal, souvenirs de Brighton ou de Hong Kong, cadres d’argent ou de peluche autour d’aïeuls imaginaires et de royalties oubliées ; paravent de scrap, couvre-lit de patch, chiens de faïence et cats of roses, presse-papiers en lave du Vésuve ou en granit d’Écosse, sabots d’un cheval qui a failli courir le Derby et bois d’un cerf qui a failli être tué par le prince de Galles, ces symboles de richesse, de pouvoir et de tranquillité s’entassent dans de minuscules appartements. Les épaves de cent châteaux néogothiques, de mille villas Tudor, italiennes ou rustiques garnissent les centaines de boutiques de Chelsea ou de Kensington, les souks aux antiquaires de Portobello Road, et les antiquaires de province, maintenant plus nombreux que les tea shops autour des cathédrales.

Ainsi le marché est différent du nôtre, supérieur pour les très belles choses, plus amusant pour les petites grâce aux miss Havisham ; les excentriques se trouvent dans les châteaux et non en banlieue comme chez nous. Le bouleversement de la vie bourgeoise, plus rapide en Angleterre qu’en France, a avancé la promotion du vieux en ancien ; on collectionne dès maintenant des souvenirs édouardiens, ou même des twenties.

Philippe Jullian, les Collectionneurs. Flammarion, 1966.

Au grand poncif moderne

The ABC Murders (BBC 1). Tentative caricaturale de moderniser Agatha Christie en tirant son univers vers le crépusculaire glauque. Filtres pisseux et verdâtres, lenteur poseuse, peinture sociale forçant la note du sordide, abus d’inserts, souffles et ronflements en fond sonore : tous les poncifs du néonoir télévisuel y sont. Malgré un accent ridicule, John Malkovitch tire son épingle du jeu en campant un Hercule Poirot vieillissant, haï de la nouvelle génération de Scotland Yard. Mais convention pour convention, on préfère de loin l’esthétique Art déco proprette de la série Poirot avec David Suchet.

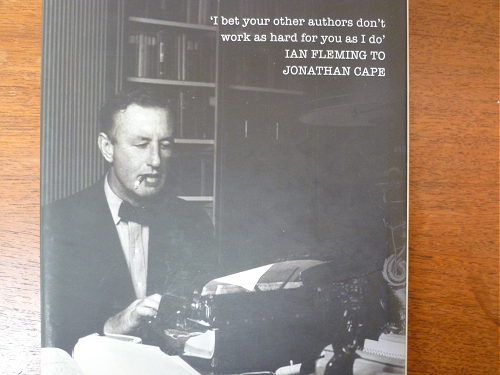

Ian Fleming au travail

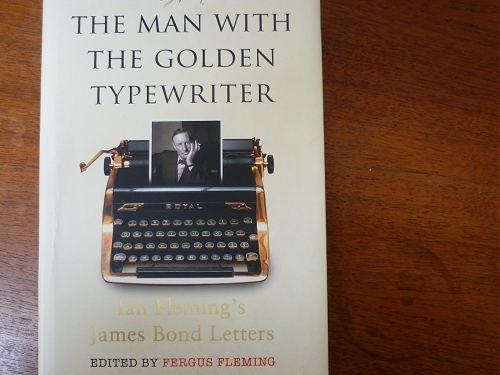

Sans valoir celle, exceptionnelle, de son ami Raymond Chandler, la correspondance d’Ian Fleming est pleine d’intérêt en ce qu’elle nous montre un écrivain au travail. Le choix des lettres, leur ordonnancement et leur annotation ont été assurés par le neveu de Fleming, Fergus, lui-même éditeur et travel writer. C’est un excellent travail d’édition. Chaque chapitre, introduit par une mise en contexte précise, est consacré à un roman de James Bond. Trois chapitres sont dévolus à des correspondants particuliers. Le premier est Chandler. Les deux autres sont de simples lecteurs avec lesquels s’engagèrent des échanges nourris : Geoffrey Boothroyd, expert en armurerie de Glasgow, qui avait écrit à Fleming pour lui signaler quelques inexactitudes, et dont le romancier fit aussitôt son conseiller balistique ; et Herbert W. Liebert, bibliothécaire à l’université de Yale, spécialiste de Samuel Johnson (mais aussi bibliophile, ancien espion et propriétaire d’une maison dans les Caraïbes, toutes choses qui ne pouvaient manquer de séduire Fleming), consterné par l’idiome improbable et désuet dans lequel s’exprimaient les personnages américains des Bond novels, et qui adressa à Fleming une longue liste d’expressions plus appropriées.

Les lettres sont adressées à ses éditeurs, à des journalistes, des lecteurs, des amis, parmi lesquels Noël Coward et Somerset Maugham. Elles révèlent en Fleming :

1. Un workaholic. De 1952 à sa mort en 1964, Fleming écrivit quatorze romans ou recueils de nouvelles mettant en scène l’agent 007, deux livres de reportage et trois livres pour enfants (la série Chitty-Chitty-Bang-Bang), tout en étant chroniqueur et responsable des pages internationales au Sunday Times, rédacteur en chef d’une revue de bibliophilie (son violon d’Ingres) et directeur d’une petite maison d’édition, Queen Anne Press, spécialisée dans la publication soignée de livres à tirage limité. Dès Casino Royale, une discipline de travail se met en place. En janvier et février de chaque année, Fleming séjourne à Golden Eye, sa maison de la Jamaïque, et rédige le premier jet d’un James Bond à raison de deux mille mots par jour, avant révision globale du manuscrit. Son rythme de travail, soutenu par une forte consommation de tabac et d’alcool, explique que Fleming soit mort d’une crise cardiaque à l’âge de cinquante-six ans, après avoir survécu trois ans plus tôt à un premier infarctus.

2. Un maniaque du détail, convaincu que plus une histoire est extravagante et plus elle se doit d’être nourrie d’éléments authentiques qui en assoiront la crédibilité. De là un important travail de documentation, sur le fonctionnement d’un casino, sur le trafic de drogue ou de diamants, and so on. De là les discussions sur les mérites comparés des Bentley et des Aston Martin, ou encore l’abondance des marques citées dans les romans de Bond 1, non pour faire du placement de produits avant la lettre mais pour ancrer la fiction dans une réalité concrète où le lecteur pourra se projeter. De là enfin que Fleming est ravi lorsque des correspondants comme Boothroyd, Liebert ou encore le romancier William Plower lui signalent des erreurs factuelles ou des faiblesses de style, qu’il s’empresse de corriger.

3. Un prototype de l’auteur-entrepreneur. Fort de son expérience de journaliste et d’éditeur, passionné par les aspects techniques du métier, Fleming négocie pied à pied le montant de ses droits d’auteur, ébauche des illustrations de couverture, suggère le nom d’un graphiste, discute du tirage et du prix de vente, propose des stratégies de mise en marché, depuis les annonces publicitaires (comment les rédiger, où et quand les faire paraître) jusqu’au calendrier de publication et aux relances à effectuer auprès des libraires. Il surveille aussi de près la vente des droits cinématographiques. Une telle implication, fort inhabituelle à sa date, dut bousculer les usages policés d’une maison aussi respectable que Jonathan Cape où l’on trouvait cet auteur bien envahissant. En l’occurrence, Fleming se montrait un commerçant beaucoup plus avisé que ses éditeurs.

Tout écrivain professionnel qu’il était, soucieux de reconnaissance et vivant dans un sentiment permanent d’insécurité financière, Fleming se devait néanmoins, en bon Anglais de sa classe, d’affecter l’attitude du dilettante tenant pour peu de choses une activité aussi futile que la rédaction de thrillers d’espionnage. Le sérieux méthodique qu’il apporte à son travail voisine avec des traits typiques d’autodépréciation. Çà et là quelques coups de colère : contre un journaliste du Guardian, ou encore l’architecte Erno Goldfinger, outré que son nom ait servi à baptiser un affreux méchant et qui agite la menace d’un procès. « Tell him, écrit le romancier à son éditeur, that if there’s any more nonsense I’ll put in an erratum slip and change the name throughout to Goldprick and give the reason why. » Mais dans l’ensemble, Fleming se montre un correspondant affable et charmeur, attentif à autrui, en particulier à ses lecteurs auxquels il se fait un devoir de répondre.

Il faut se méfier des reconstructions a posteriori. Par exemple, la Panthère rose ne fut nullement conçue, à l’origine, comme le premier jalon d’une série à succès. L’inspecteur Clouseau n’était que le personnage secondaire d’une comédie policière mettant en vedette David Niven et Claudia Cardinale ; c’est parce que Peter Sellers phagocyta le rôle et le film, lui assurant un triomphe inattendu au box office, qu’il fut décidé de lui donner une suite, puis d’autres. Semblablement, rien ne prédestinait James Bond à devenir une des « franchises » les plus lucratives de l’histoire de l’édition et du cinéma. Jonathan Cape accepta Casino Royale en se pinçant le nez (« a sadistic fantasy that was deeply shocking ») et ne daigna pas lire les romans suivants. Peu confiant dans les chances de succès du livre, il mégota sur le premier tirage, jugeant les prétentions de son auteur bien optimistes. Il fallut réimprimer à la hâte… La première édition de poche de Live and Let Die rapporta à Fleming la somme pharamineuse de vingt-six livres.

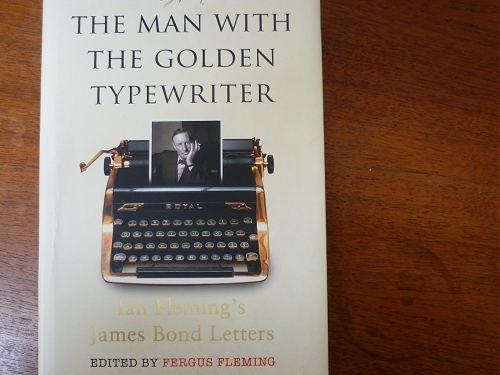

Quant à la machine à écrire plaquée or du titre, elle exista vraiment. Fleming la commanda à un fabricant new-yorkais pour fêter l’achèvement de son premier roman et, pour éviter les taxes d’importation, la fit venir en contrebande en Angleterre par l’intermédiaire de son camarade Ivar Bryce, ex-espion qu’il avait connu durant ses années au Foreign Office. « Tout à fait vulgaire », jugèrent ses amis. Fleming, qui n’en avait cure, était enchanté de son jouet.

1 Ce trait a été analysé par Umberto Eco dans ce qui demeure l’étude fondamentale sur la stylistique de Fleming : « Les structures narratives chez Fleming », dans De Superman au surhomme, traduction de Myriem Bouzaher, Grasset, 1993.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Trollope par lui-même

Que je puisse lire et être heureux en lisant, c’est pour moi une grande bénédiction. Aurais-je pu me rappeler, comme d’autres, ce que je lisais, j’aurais pu me dire instruit. Mais je n’ai jamais possédé cette faculté. Quelque chose subsiste toujours — quelque chose de vague et d’imprécis, mais tout de même suffisant pour me conserver le goût de continuer. J’incline à croire qu’il en va ainsi pour la plupart des lecteurs.

Anthony Trollope, Autobiographie (An Autobiography).

Traduction de Guillaume Villeneuve.

Aubier, « Domaine anglais », 1994.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

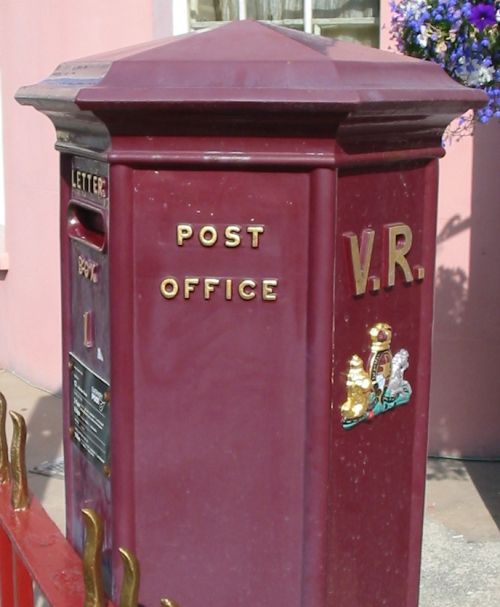

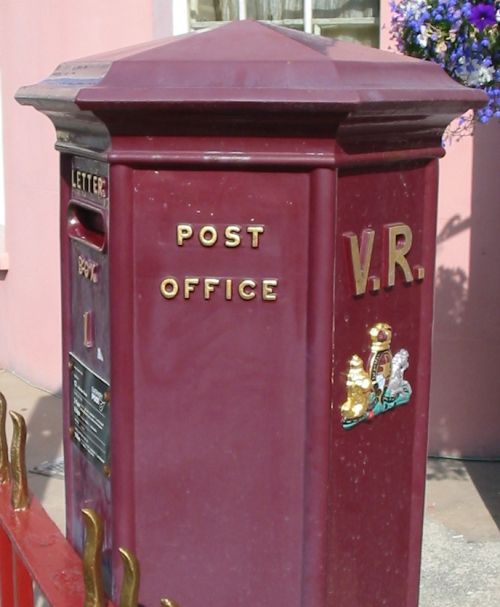

C’est à l’âge de dix-neuf ans, après une enfance pénible (déboires familiaux ; scolarité très malheureuse), que Trollope décroche un emploi modeste à la Grand Poste de Londres. À force de culot, d’abord, puis d’assiduité et de détermination, il parviendra à s’élever dans la hiérarchie jusqu’au grade d’inspecteur. Ces nouvelles fonctions lui vaudront d’être affecté en divers coins d’Irlande et d’Angleterre, puis de voyager en tournée d’inspection aux quatre coins de l’Empire britannique. Au passage, il mettra sur pied quelques réformes utiles destinées à améliorer la distribution du courrier : on lui doit notamment l’installation des fameuses boîtes aux lettres rouges, toujours en usage au Royaume-Uni. La quarantaine venue, il écrit et publie son premier roman, sans éveiller grand écho. Il lui faudra dix ans pour connaître le succès et devenir un des romanciers les plus lus de l’ère victorienne.

Si Trollope a entrepris, à la toute fin de sa vie, de rédiger son autobiographie professionnelle, c’est entre autres choses pour être utile aux jeunes aspirants romanciers. Il y va donc de ses conseils de vieux routier, ce qui nous vaut des remarques intéressantes sur la narration, la construction des personnages et l’art du dialogue. Il y insiste à plusieurs reprises, il fait peu de cas de l’inspiration et ne croit qu’à la régularité du travail. Lui-même s’astreignait à une discipline de fer en écrivant dix pages par jour en toute circonstance, qu’il se trouve à domicile ou en déplacement inconfortable pour une de ses tournées d’inspection postale. S’il terminait un roman au cours d’une de ses séances d’écriture quotidiennes, il commençait le suivant dans la foulée, pour remplir son quota de dix pages.

Dans le même ordre d’idées, il détaille par le menu ses négociations avec les éditeurs pour obtenir les meilleures conditions commerciales et va jusqu’à fournir, en fin de volume, la liste complète de ses œuvres avec en regard le montant des droits d’auteur perçus pour chacun de ses livres. On pourra froncer les sourcils et juger qu’il s’agit là d’une attitude de petit boutiquier ; mais on pourra tout au contraire trouver cette approche des plus rafraîchissante, en regard du cliché romantique de l’artiste travaillant pour la gloire dans sa tour d’ivoire, qui avait cours en son temps et n’a pas disparu de nos jours.

Trollope considère son travail avec un mélange d’orgueil pour sa réussite et de modestie (il se dépeint comme un artisan en se plaçant sur le même pied qu’un ébéniste ou un cordonnier). S’il n’est pas toujours tendre avec ses confrères dont il discute dans un chapitre les mérites et les faiblesses, c’est avec le même détachement lucide qu’il analyse les qualités et les défauts de ses propres livres, ne dissimulant pas plus ses ratages que ses réussites. Au surplus, il ne se fait aucune illusion quant au sort que la postérité réservera à son œuvre aussitôt qu’il aura quitté ce monde.

La postérité, en l’occurrence, lui a joué un tour à sa façon. Il y a deux manières pour un écrivain de tomber dans l’oubli. La première est de n’avoir connu aucun succès de son vivant : inconnu vous étiez, négligé vous serez. La seconde est d’avoir eu trop de succès, si bien que la génération suivante de lecteurs vous remise illico au grenier comme une chose poussiéreuse, au même titre que les meubles et les vêtements démodés de ses parents. C’est cette aventure qui est arrivée à Trollope, dont le purgatoire aura duré trois bons quarts de siècle, avant sa réhabilitation au premier rang des écrivains victoriens.

Anthony Trollope dans Locus Solus

Installée à Guernesey vers 1852 sur la recommandation d’Anthony Trollope, une des plus anciennes boîtes aux lettres encore en service au Royaume-Uni.

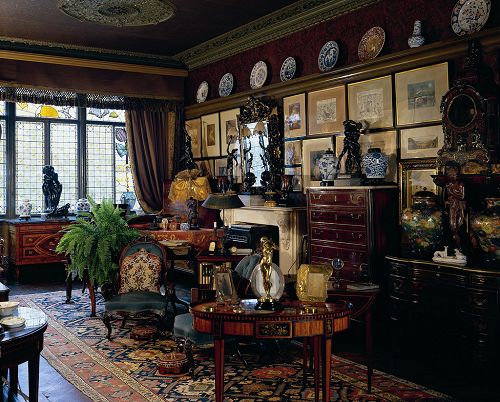

Linley Sambourne House

L’amateur de maisons-musées est à la fête en Angleterre. Le petit guide de Vicky Wilson, London’s Houses, en recense soixante-huit rien que dans le grand Londres ; quant au livre de référence de Simon Jenkins, il s’intitule England’s Thousand Best Houses, rien que ça ! Parmi ces demeures, certaines sont devenues plutôt des musées. D’autres ont conservé tout à fait leur caractère de maison, et ce sont bien entendu celles-ci qui ont notre préférence : celles qui ont été préservées le plus possible en l’état, sans muséographie envahissante, sans panneaux didactiques ni cartouches explicatifs dans tous les coins, celles dont on peut le mieux goûter le cachet, respirer l’atmosphère, imaginer la vie des habitants en s’offrant, le temps de la visite, l’illusion d’un voyage dans le temps.

Cependant, conserver les lieux en l’état n’a pas toujours été possible. Bien souvent, le mobilier et les effets personnels de l’illustre occupant des lieux – savant, artiste, écrivain… qui vaut à la maison d’être devenue objet de patrimoine – ont été dispersés en tout ou en partie après sa mort. En ce cas, ce que cette maison vous proposera, c’est un intérieur reconstitué, certes avec tout le soin, toute l’exactitude historique possible (on peut faire confiance sur ce point au scrupule exemplaire du National Trust). Ce ne sera pas le bureau de Samuel Johnson que vous admirerez dans sa maison mais un bureau, bureau d’époque, bureau plausible. (Une reconstitution évocatrice d’un genre très particulier, parce qu’elle fut l’œuvre obsessionnelle non pas d’une institution patrimoniale mais d’un particulier, c’est la Dennis Severs’ House, « maison de fantômes » dont l’Éditieur singulier a dit un mot ici.)

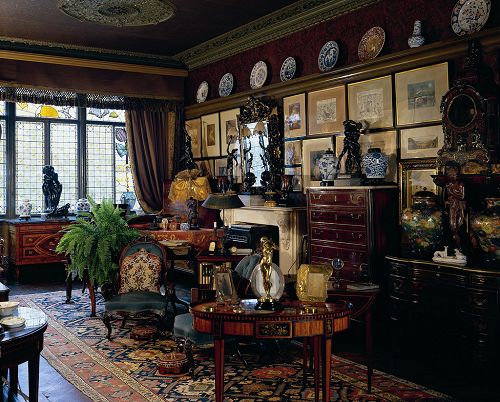

Restent les exemples les plus heureux où l’endroit n’a pas bougé d’un iota : soit que le propriétaire en ait fait legs à la nation sous condition qu’il ne soit rien changé à l’aménagement des lieux (ainsi le Sir John Soane’s Museum) ; soit que la maison soit restée, telle qu’en elle-même, propriété de la même famille durant plusieurs générations avant d’être confiée aux bons soins d’un trust. Et tel est le cas de la Linley Sambourne House, incroyable « capsule temporelle » victorienne où la densité ahurissante de meubles et d’objets au pouce carré donnerait de l’urticaire à un décorateur d’intérieur contemporain.

Linley et Marion Sambourne firent l’acquisition du 18 Stafford Terrace en 1874, peu de temps après leur mariage, avec l’aide financière du père de Marion. La maison était de construction récente et ce nouveau quartier de Kensington avait la cote auprès des artistes. Les plus fortunés d’entre eux s’y faisaient bâtir des maisons-studios extravagantes, à l’instar de Frederic Leighton, peintre académique à succès et président de la Royal Academy of Arts. Caricaturiste de talent pour Punch et illustrateur de livres, Linley Sambourne ne disposait pas de tels moyens. Il s’attacha néanmoins à faire de sa maison une « demeure d’artiste » au goût du jour, en la tapissant de papiers peints de William Morris et en y accrochant à profusion, cordés en rangs serrés, ses propres dessins, des œuvres de ses contemporains et des reproductions de grands maîtres. Les rangées d’assiettes et de porcelaines chinoises destinées à faire impression sont perchées en hauteur pour dissimuler leurs imperfections, la plupart étant ébréchées parce qu’elles furent achetées bon marché, dans les limites du budget du ménage.

La Sambourne House est typique du goût de la classe moyenne victorienne-edwardienne, marqué par la collectionnite et le démon de l’accumulation. C’est, sur trois étages et dans toutes les pièces, une abondance invraisemblable de meubles, d’argenterie, de bibelots, de cadres et de faïences, de tapis, de tentures et de coussins brodés, multipliée encore par les reflets de grands miroirs sorcières. N’y manque pas non plus une touche de morbidité si étrange à nos yeux d’aujourd’hui : dans le vestibule, ce sont des oiseaux empaillés, suspendus tête en bas dans des cadres sous verre, qui accueillaient les visiteurs du couple.

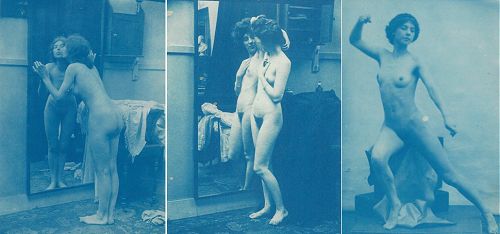

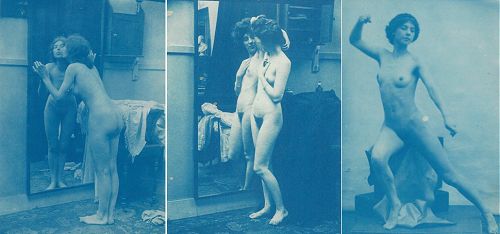

Une singularité de Linley Sambourne, c’est son intérêt pour la photographie qu’il pratiquait en amateur passionné et le rôle qu’elle jouait dans son travail de dessinateur. Posant lui-même comme modèle ou mettant en scène ses proches et le personnel de la maison dans des attitudes très précises, il décalquait par la suite ses photos (qu’il développait lui-même dans sa salle de bains) pour en tirer la première ébauche de ses caricatures. Il s’était ainsi constitué une banque de plusieurs milliers de clichés soigneusement classés, dans laquelle il puisait, suivant les besoins du dessin en cours, un geste, une posture, une attitude. Cette technique lui permettait d’une part de gagner du temps (les délais du Punch étaient serrés) et d’autre part d’atteindre à une vérité d’expression à laquelle il était très attaché. La face secrète de cette activité de photographe, ce sont les nombreuses photos de nus féminins typiquement fin de siècle, qu’il réalisait non pas à domicile (c’eût été shocking), mais dans les locaux du club de photographie dont il était membre.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.