Ici burent (Chelsea)

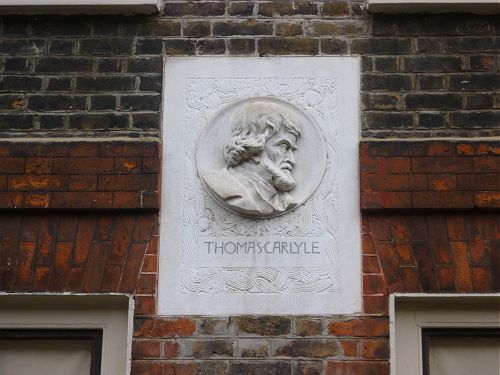

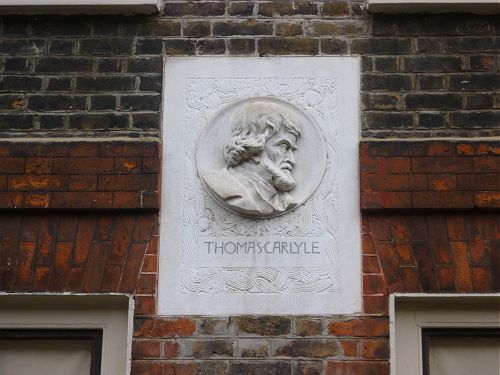

Chelsea, longtemps réputé pour sa vie de bohème, a abrité tout au long de son histoire une importante constellation d’artistes, de musiciens, d’acteurs et d’écrivains – de Carlyle à Beckett en passant par Meredith, George Eliot, Elizabeth Gaskell, Bram Stoker, Oscar Wilde et plusieurs autres. Aucun d’eux, il va sans dire, n’aurait aujourd’hui les moyens de s’y loger. Ils devaient y apprécier l’ambiance paisible d’ancien village – encore que cet éternel ronchon de Carlyle se plaignît beaucoup du bruit, ce qui prête à sourire (que dirait-il aujourd’hui ?), au point de faire aménager un cabinet de travail insonorisé au sommet de sa maison de Cheyne Row.

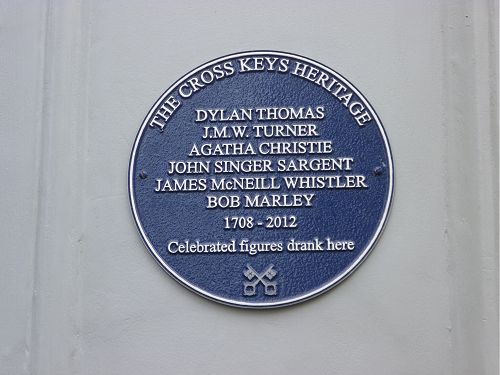

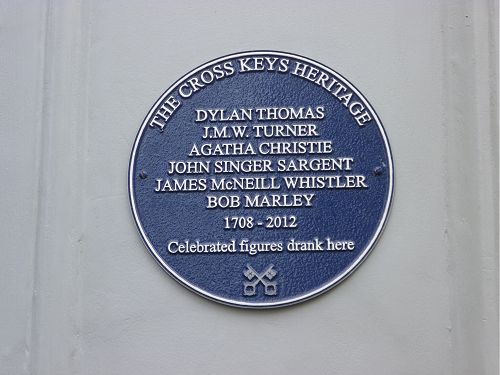

Ne laissant jamais rien au hasard, les plaques bleues londoniennes signalent non seulement les lieux de résidence des illustres habitants du quartier, mais encore le pub qui avait leurs faveurs.

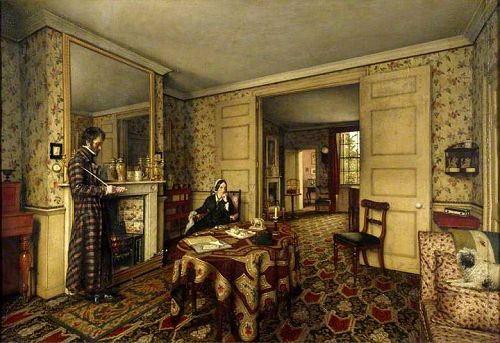

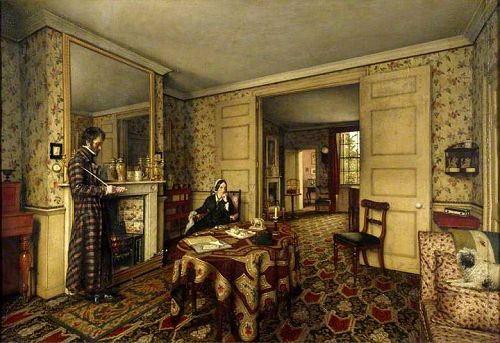

Ouverte aux visiteurs, la maison de Thomas et Jane Carlyle présente un intérieur victorien évocateur et bien préservé. Elle fut en son temps un haut lieu de sociabilité, où défilèrent toutes les personnalités du monde culturel et politique. Le couple, dont les relations étaient plutôt tendues, semble-t-il, a connu un destin posthume inattendu. Thomas, figure centrale de la vie culturelle, immensément célèbre de son vivant, auteur d’une œuvre abondante d’historien, d’essayiste et de pamphlétaire fulminant (pas précisément de l’espèce progressiste), n’est plus guère lu de nos jours, on le suppose, que par des universitaires 1. Certains contemporains se plaignaient déjà de sa langue proliférante hérissée d’embarras. L’un d’entre eux écrit en substance que Carlyle présente le cas singulier d’un écrivain semblant avoir désappris sa langue maternelle pour l’écrire comme une langue étrangère. Au contraire, la fortune littéraire de Jane n’a cessé de croître à mesure que se révélait l’importance de sa correspondance. L’intérêt documentaire de ses lettres aussi bien que leurs qualités d’écriture la font tenir aujourd’hui pour une des plus grandes épistolières de langue anglaise. Si Thomas n’était pas d’un caractère commode, on la soupçonne d’avoir été un peu peau de vache. Dans les nombreux extraits de ses lettres disposés aux quatre coins de la maison, on a glané cette perle : Charlotte Brontë, écrit-elle, était « extremely unimpressive to look at ». Et aussi ceci : « Let no woman who values peace of soul ever dream of marrying an author. »

1 Tout de même, sa seule incursion en terre littéraire, Sartor Resartus (le Tailleur retaillé), donne envie d’aller y voir, en raison de son caractère inclassable : « à la fois livre et critique de ce livre, étonnant mélange de roman et d’autobiographie, de réalisme satirique et d’exaltation mystique, de philosophie et de facéties, d’ironie et de gravité » (Michel Fuchs). La traduction française a paru chez Corti.

Thomas et Jane Carlyle portraiturés dans leur intérieur par Robert Tait en 1857.

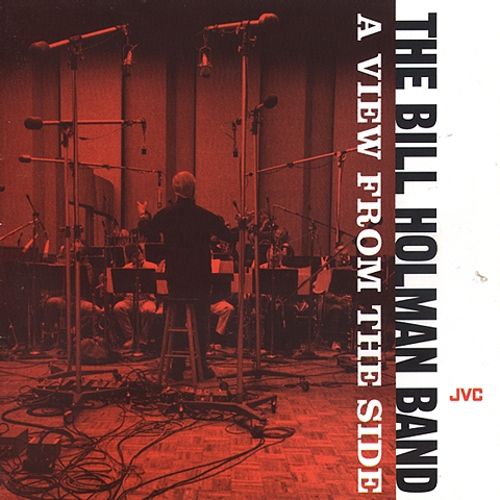

Bill Holman de côté

Au risque de me répéter, Reckless Records, dans Soho, est la providence des amateurs de jazz (et aussi de rock et pop de toutes tendances, pour autant que je puisse en juger). À chaque passage on est certain d’y pêcher l’une ou l’autre rareté, et à un prix d’occasion abordable et sensé, non aux prix délirants que pratiquent certains spéculateurs sur le net.

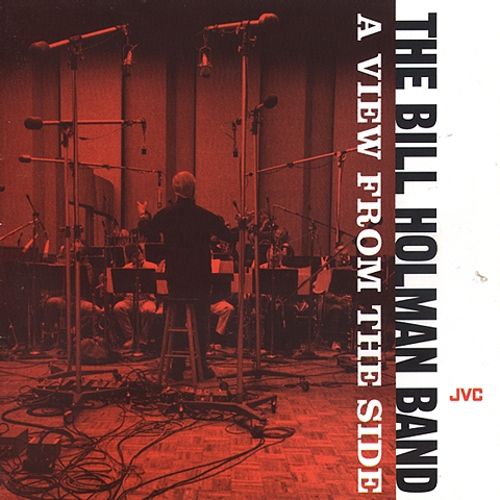

Pour cette fois, on frétille d’avoir mis la main sur deux albums qu’on cherchait depuis des lustres, Evidence of Things Unseen de Don Pullen (1983) et surtout A View from the Side de Bill Holman (1995), disque fort excitant de big band moderne orchestré de main de maître par un vétéran de la West Coast ayant débuté chez Stan Kenton. Du même, on recommande aussi, enregistré deux ans plus tard avec le même groupe, Brillant Corners, où Holman relève brillamment le défi d’arranger dix thèmes de Monk pour un big band.

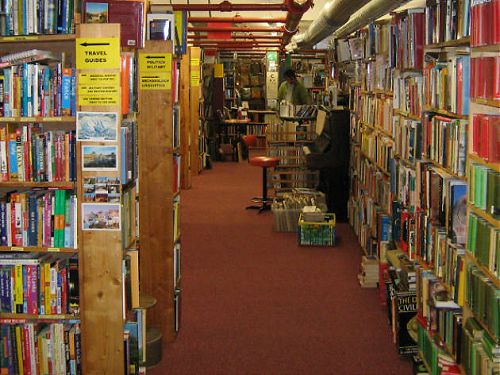

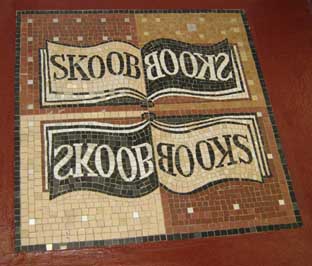

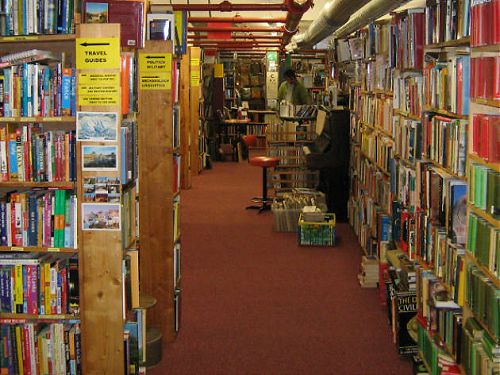

Skoob

Elle ne paie pas de mine, la devanture de Skoob, située en retrait de la rue. Il faut descendre l’escalier jusqu’au sous-sol pour découvrir une caverne d’Ali-Baba du livre d’occasion, au fonds bien plus riche que celui de Judd Books, l’autre grand bouquiniste du quartier, établi un peu plus haut dans Marchmont Street. Il y a de tout. De la littérature. Un important rayon de sciences et de sciences humaines, qu’explique sans doute la proximité de l’université. Des livres d’art et de photographie. Des armoires gorgées de Penguin orange. Un vieux piano veillant sur les livres de musique et sur quelques rayonnages de disques de musique classique. Le personnel est d’une souriante prévenance.

On est toujours agréablement surpris, dans les grandes librairies londoniennes (Foyles ou encore la succursale de Picadilly de Waterstone’s), par l’abondance et la qualité du rayon de poésie (aussi vaste que le rayon polars d’une librairie de France ou de Belgique). Cela donne à penser que celle-ci n’a pas tout à fait perdu, dans le monde anglo-saxon, le contact avec le public et a su conserver un lectorat plus important que dans la francophonie. Peut-être que j’idéalise. Toujours est-il que chez Skoob, tandis que je farfouillais dans le rayon des biographies, deux jeunes femmes épluchaient le rayon de poésie voisin en discutant de leurs goûts respectifs en la matière. « Est-ce qu’ils ont du Wallace Stevens ? — Non, rien. — Oh, craps ! ».

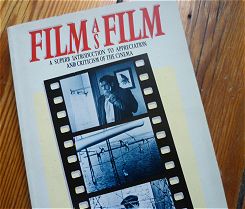

Pioche du jour : Film as Film de V. F. Perkins, un classique de l’analyse cinématographique qu’estimait Gérard Legrand.

Paul Ritchie

Chez un brocanteur de Hampstead, on a craqué pour ces deux gravures dont les sujets et la composition frontale rappellent les natures mortes de Morandi, dans un style plus fantomatique. Elles sont signées Paul Ritchie mais ne sont pas datées. On a retrouvé sur le net la trace de cet artiste écossais actif depuis 1977 (sa date de naissance est un secret bien gardé) et pourvu d’une certaine renommée : nombreuses expositions au Royaume-Uni, plusieurs œuvres figurant dans les collections publiques (parmi lesquelles celles de la Scottish National Gallery of Modern Art et du Victoria and Albert Museum). Mais il faut bien avouer que ses toiles – paysages et marines –, visibles sur son site, n’ont pas la magie de ses gravures.

Anyone Can Whistle

Reprise d’Anyone Can Whistle de Stephen Sondheim à l’Union Theatre, où l’on avait vu l’an dernier une production très réussie de Road Show. Dans l’intervalle, ce sympathique bistro-théâtre de poche a déménagé sur le trottoir d’en face, dans des locaux plus spacieux mais fleurant toujours bon l’entrepôt réaménagé.

Anyone Can Whistle (1964) est le deuxième show dont Sondheim écrivit paroles et musique. Ce fut aussi son premier bide retentissant, à la fois public et critique : le spectacle quitta l’affiche après neuf représentations à Broadway. L’œuvre a été réhabilitée depuis et a connu quelques reprises à partir du milieu des années 1990. Bien. J’avoue n’avoir pas été du tout convaincu, et la faute en revient avant tout au livret d’Arthur Laurents. Cela se veut une farce volontairement absurde et sans queue ni tête sur l’avidité et la corruption des notables. Dans une petite ville américaine au bord de la banqueroute, la mairesse et ses séides (le juge, le chef de la police) inventent un pseudo « miracle » pour attirer les foules de pèlerins, relancer l’activité locale et s’en mettre plein les poches au passage. Parallèlement, les pensionnaires d’un asile d’aliénés (seule institution du cru encore en état de marche) s’égaillent dans la nature et se mêlent à la population, ce qui ajoute à la folie ambiante – mais qui est vraiment fou et qui est sain d’esprit ? Alerte, allégorie sociale. Dès la première scène, on est embarrassé par le ton laborieux et forcé de la satire, la platitude convenue du propos. Ce devrait être une joyeuse pagaille orchestrée crescendo à la Preston Sturges mais la machine tourne à vide. L’énergie de la mise en scène et de l’interprétation n’en paraît que plus artificielle, au bord parfois de l’hystérie. En un mot, on s’ennuie ferme. Alors, on se concentre sur le travail millimétré du trio de musiciens et des choristes, au service d’une partition exigeant comme toujours la plus grande précision. On observe un Sondheim encore jeune tester divers procédés qui deviendront sa marque de fabrique : un grand numéro de parler-chanter de près d’un quart d’heure, d’une virtuosité étourdissante (intitulé par antiphrase Simple), le recours au collage et au pastiche musical. Toutes choses qui trouveront leur plein emploi quelques années plus tard dans son premier chef-d’œuvre, Company (1970), sur un livret exceptionnel, celui-là, de George Furth.

Vie des fantômes

La biographie est une passion anglaise. En témoignent l’abondance de la production éditoriale et la place qui lui est accordée dans les librairies d’outre-Manche ; les quelques chefs-d’œuvre du genre, de la Vie de Samuel Johnson aux Victoriens éminents, appartiennent de plein droit à l’histoire de la littérature anglaise, au même titre que des œuvres d’imagination. En fait foi aussi l’importance des rubriques nécrologiques des journaux. À titre de comparaison, la riche section Obituaries du Guardian est sans commune mesure avec la maigre page Disparitions du Monde.

Dans les pages de Choses anglaises qu’il consacre au phénomène, Patrick Mauriès épingle, entre autres aspects du biographisme britannique, son caractère qu’on pourrait dire « démocratique » : « Il s’attaque ou s’applique également à tous les sujets, de la figure royale aux acteurs, via le politique, le meurtrier, l’économiste obscur – et l’homme de lettres. […] Nul acteur, fût-il des plus mineurs, qui ne soit susceptible de récit et de reconstitution. »

L’intérêt des rubriques nécrologiques du Guardian, du Times ou du Telegraph est précisément qu’on y rencontre, à côté des disparus célèbres, quantité de figures de moindre renommée, sinon franchement obscures, portraiturées avec le même sérieux, la même attention bienveillante, un luxe égal de détails. Voici, par exemple, Elisabeth Davis (1923-2016), linguiste qui travailla durant la Deuxième Guerre au centre de décryptage secret de Bletchley Park. Ou encore Desmond Carrington (1926-2017), acteur de second rang de théâtre et de télévision, réputé pour avoir animé trente-cinq ans durant une émission de radio dominicale, en direct de sa ferme du Perthshire où il s’était aménagé un petit studio, entouré de sa collection de quatre-vingt mille disques.

Une chose rend étrange la lecture de la vie de ce sympathique monsieur. Nul n’ignore que les nécrologies des grands quotidiens sont rédigées à l’avance et régulièrement mises à jour jusqu’à la mort effective du sujet. Un service nécrologique bien tenu n’est jamais pris au dépourvu 1. La nécrologie de Desmond Carrington avait ainsi été écrite par le journaliste Dennis Barker. Or, ce dernier, découvre-t-on en post-scriptum, est lui-même décédé en 2015, deux ans avant le sujet de son article. Un léger vertige nous gagne : c’est un fantôme qui nous entretient d’un autre fantôme.

1 A contrario, on se rappelle la bourde célèbre du Soir publiant, le jour de la mort d’Audrey Hepburn, la nécrologie toute prête de Katharine. Erreur qui fut rectifiée au second tirage.

Combinatoire

Le plus grand bar à gin de Londres ouvrira lundi à Holborn, nous apprend le Londonist. Il n’y aurait aucune raison de le signaler ici, n’était que la conclusion perecquienne de l’article nous a beaucoup plu, la rédactrice Helen Graves ayant calculé que le nombre de gins et de tonic waters disponibles pourra donner lieu à 14 035 combinaisons. Tentative d’épuisement d’un bar à gin anglais !