Le Geffrye Museum

Installé dans un ancien hospice de Shoreditch, le Geffrye Museum reconstitue l’histoire de l’habitat des classes moyennes londoniennes à travers quatorze salons meublés d’époque, de 1600 à nos jours. Outre l’histoire du mobilier et des styles de décoration intérieure, chaque salle fournit des explications détaillées sur l’histoire des matériaux et des techniques (arrivée de l’eau courante, de l’éclairage au gaz, puis à l’électricité), l’évolution de l’organisation domestique et des rites sociaux rythmant la vie du foyer. Très pédagogique, remarquablement conçu et réalisé.

La poursuite du bonheur

Road Show est le dernier musical en date de Stephen Sondheim. Sa genèse fut longue et compliquée. Il fallut quatorze années de réécritures et de remaniements, quatre versions du livret sous quatre titres différents (Wise Guys, Rush, Gold ! et Road Show) et trois metteurs en scène pour que l’ouvrage trouve sa forme définitive. Il s’agit, après Pacific Overtures et Assassins, du troisième musical de Sondheim écrit avec John Weidman. Les trois spectacles ont en commun d’évoquer une tranche d’histoire des États-Unis et d’interroger les ratés du rêve américain, l’obsession de la réussite et de la pursuit of happiness.

Inspiré de l’histoire vraie des frères Mizner, qui défrayèrent la chronique au début du XXe siècle, Road Show met en scène le destin de ces deux frères, Wilson et Addison, unis par une relation dominant-dominé du genre « ni avec toi ni sans toi ». Partis chercher fortune sur l’injonction de leur père mourant, ils se lanceront dans diverses entreprises qui se solderont toutes par un échec. Wilson, séduisant beau parleur, est l’escroc-aventurier type, jamais à court de discours enjôleurs pour embobiner les commanditaires gogos et les riches héritières qu’il convainc de financer ses arnaques successives. Addison, doté d’une sensibilité artistique et d’un demi-talent, finira par s’accomplir comme architecte d’horribles villas pour nouveaux riches de Palm Beach, en découvrant son homosexualité au passage. Comme il arrive souvent dans les meilleures familles, c’est le « mauvais » frère flamboyant qu’on traite en chouchou et qu’on cite en exemple au « bon » frère malchanceux. La narration, procédant par juxtaposition de vignettes rapides, traverse au pas de charge trente ans d’histoire américaine, de la ruée vers l’or du Klondike au boom immobilier de la Floride des années 1920, en passant par le monde du théâtre new-yorkais des années 1900. Et comme dans d’autres Sondheim, on découvrira aux toutes dernières minutes que le spectacle était en fait une histoire de fantômes rejouant leur vie dans un espace-temps imaginaire.

L’équilibre du livret se ressent sans doute de sa gestation difficile et de ses couches d’écriture successives. Il lui manque un je ne sais quoi pour se hisser au sommet de l’œuvre de Sondheim, à côté d’Assassins avec lequel il présente de nombreuses parentés. Néanmoins, Road Show demeure une œuvre brillante et tonique. Sondheim fait de nouveau des prouesses dans le mélange des tons – de l’ironie sarcastique à la pure délicatesse, d’autant plus poignante qu’elle survient sans crier gare –, l’invention harmonique et mélodique, la circulation et la paraphrase des thèmes, le ping-pong d’un parler-chanter virtuose exigeant des interprètes une précision sans faille.

La reprise du spectacle à l’Union Theatre de Londres, dans une production à tout petit budget, est enthousiasmante de dynamisme et d’énergie. Cette salle de béton brut est un théâtre de poche de cinquante places, d’aspect quasi underground, enkysté au pied d’un pont ferroviaire du South Bank de manière si discrète qu’on est passé une première fois devant sans le voir. La mise en scène de Phil Willmott tire un parti constamment inventif de l’exiguïté des lieux et d’une scénographie réduite au minimum vital : un bureau, une table de bar, des chaises et divers accessoires, un miroir sans tain dressé au fond d’une scène de plain pied où les protagonistes peuvent surgir à tout moment de partout quand on les attend le moins, des côtés de la salle comme de derrière les spectateurs. Des cinq premiers rôles aux choristes, tous les interprètes sont formidables et se donnent à fond. Les comédiens anglais nous épatent toujours, ils savent tout faire : jouer, bouger, changer de rôle à vue, chanter et danser. Citons-les tous : Howard Jenkins, Andre Refig, Cathryn Sherman, Steve Watts et Joshua LeClair ; Cameron Hay, Amy Perry, Amy Reitsma, Phil Sealey, Laura Jade Clark, Damian Robinson, Sam Sugarman, Alexander McMorran, Jonny Rust et Christian Thornton.

Comment draguer avec un pingouin

Transmis par M.-L.

L’appartement avait la forme d’une longue boîte : sur la gauche, salon et kitchenette ; sur la droite, les chambres et, supposai-je, la salle de bains. Des bibliothèques couvraient tous les murs ; avec les rideaux tirés, l’air manquait et il régnait une légère odeur de désinfectant et de moisissure. J’inspectai les livres, alors que Varenka l’infirmière nous conduisait au salon et nous demandait de patienter. La plupart d’entre eux semblaient venir de chez les bouquinistes ; les jaquettes des ouvrages reliés étaient abîmées, il y avait des pliures dans le dos ; le soleil avait décoloré les couvertures. Quelle que soit leur provenance, ils avaient été soigneusement classés, d’abord par sujet, puis par auteur, avec deux étagères réservées aux romans de Patrick O’Brian, au moins jusqu’au Blocus de Sibérie. Pas mal de poches sortis chez Penguin dans les années cinquante aussi.

Mon père ne jure que par ces bouquins ; il m’a raconté qu’ils étaient tellement classe à l’époque, qu’il suffisait de s’asseoir à la terrasse d’un café braché de Soho et de faire semblant d’en lire un pour emballer autant de petites nanas qu’on voulait avant même d’avoir commandé son deuxième expresso.

Ben Aaronovitch, Murmures souterrains

(le Dernier Apprenti Sorcier, 3).

Traduction de Benoît Domis.

J’ai lu, « Nouveaux Millénaires », 2013.

Photo : Sarah Lee/The Guardian.

Le point de vue de Trollope

Quelle époque ! est une vaste fresque sociale située dans les mondes étroitement imbriqués de l’aristocratie, de la politique, de la finance et de la presse. Plus ambitieux mais moins bien équilibré (en termes d’architecture narrative) que les Tours de Barchester, ce gros roman multipliant intrigues et sous-intrigues est aussi bien plus sombre. La verve satirique n’en est pas absente, mais la vision du monde s’y fait beaucoup plus noire. Mario Praz y a vu à juste titre une peinture de la dégradation de la morale victorienne, conséquence de l’influence du capitalisme sur les classes dirigeantes 1.

La fresque est dominée par le personnage d’Augustus Melmotte, personnage ogresque, démesuré, tyran domestique et financier véreux, lancé dans une opération de spéculation internationale en même temps que dévoré par l’ambition politique et la soif de conquérir une place dans la bonne société. Mais Melmotte n’est que le miroir grossissant d’une société régie à tous ses étages, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, par la tricherie et l’appât du gain : du simple mensonge de convenance à la corruption pure et simple, en passant par l’imposture et la fraude. La course au mariage est elle-même un marché : quête éperdue du mari fortuné ou de la riche héritière qui épongera vos dettes de jeu, les relations sentimentales étant toujours liées, chez Trollope (comme chez sa devancière Jane Austen), à des questions de statut social et d’argent.

Grand peintre des dilemmes et des compromissions de la vie ordinaire, Trollope se révèle, comme dans les Tours de Barchester, un maître de la circulation des points de vue. Les personnages sont envisagés selon une succession d’aperçus qui en corrigent, en nuancent sans cesse l’appréhension, pour mieux mettre en relief leurs facettes contradictoires, leurs qualités et leurs faiblesses, et nous faire constamment changer d’avis à leur sujet. Trollope est très fort à ce jeu : dépeindre longuement une situation à travers la perception — et le jugement moral — d’un personnage, puis opérer en souplesse un déplacement de caméra hitchcockien 2 pour nous la faire appréhender sous l’angle de vision d’un second protagoniste, de sorte que ladite situation revêt d’un coup une autre signification, et que notre jugement se transforme.

C’est particulièrement vrai des personnages féminins, et l’on peut presque parler de pédagogie trollopienne à ce sujet — Trollope étant, parmi les romanciers victoriens, l’un des plus sensibles à l’aliénation de la condition féminine. Tout se passe comme s’il prenait son lecteur victorien par la main en lui disant en substance : « Pendant trois pages, je vous ai présenté Lady Carbury ou Georgiana Longestaffe du point de vue de la bonne société et du qu’en-dira-t-on. Vous avez réprouvé leur conduite. À présent, faites un pas de côté pour considérer la situation de leur point de vue à elles et dites-moi si elles ont vraiment le choix d’agir comme elles le font ? »

Trollope est un mélange intrigant de traditionalisme et de progressisme, et c’est ce qui fait son sel. Lui-même se définissait comme un « libéral-conservateur avancé », formule dont l’apparent paradoxe situe en réalité exactement sa position de romancier. C’est un « homme de son temps et de sa classe » (Sylvère Monod), qui croit en l’idéal du gentleman (cet idéal, dans Quelle époque !, s’incarne dans le personnage de Roger Carbury, hobereau érigé en contre-exemple vertueux d’un aréopage d’aristocrates débiles dépeints sans aménité, et que ses proches estiment tout en le trouvant ennuyeux comme un vieux chausson). Mais c’est aussi, parmi les romanciers de son temps, l’un des plus exempts de préjugés. Outre son point de vue qu’on pourrait qualifier de préféministe, Quelle époque ! épingle notamment l’antisémitisme ordinaire de la haute société — le cas est unique, à ma connaissance, dans la fiction victorienne. L’un des rares personnages entièrement sympathiques du roman est Ezekiel Breghert, le placide banquier juif que Georgiana Longestaffe envisage un temps d’épouser, en désespoir de cause et en se pinçant le nez, pour ne pas demeurer vieille fille : homme probe, intègre et net, franc et sans détour, naturellement mal vu, parce que juif, et parce qu’il ignore les codes sociaux en usage — doublement shocking.

1. The Hero in Eclipse in Victorian Fiction. Oxford University Press, 1956.

2. Je pense par exemple à cette scène des Oiseaux où Hitchcock opère un transfert d’un point de vue général objectif au point de vue subjectif de Melanie, au moment où celle-ci comprend (et nous en même temps qu’elle) que la mère de Mitch est en train de perdre la boule. Séquence parfaitement analysée par le cinéaste dans Hitchcock-Truffaut, p. 247-248.

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction, préface et notes d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Abordons l’héritière

Même si [Lord Niddersdale] n’était pas très enclin à réfléchir sérieusement, il avait l’impression qu’il était nécessaire, en l’occurrence, de réfléchir. Le patrimoine de son père n’était pas considérable. Son père et son grand-père étaient dépensiers tous les deux, et lui-même avait contribué aux difficultés financières de la famille. Il était convenu, depuis ses débuts dans la vie, qu’il devait épouser une héritière. Dans des familles comme la sienne, il est généralement convenu, quand on en est arrivé à de tels résultats, que la situation sera rétablie grâce à une héritière. C’est devenu une institution, comme la primogéniture, et c’est presque aussi utile pour préserver convenablement l’ordre des choses. La noblesse gaspille l’argent ; le commerce le gagne — et alors le commerce achète la noblesse, en lui permettant de redorer son blason. Cet accommodement, dans la mesure où il touche l’aristocratie en général, est tout à fait convenu, et le vieux marquis l’approuvait pleinement — si bien qu’il se sentait justifié, lorsqu’il dilapidait le patrimoine, en pensant que le futur mariage de son fils viendrait le restaurer, naturellement. Nidderdale, lui-même, n’avait jamais exprimé d’opinion contraire, n’avait jamais conçu de théorie fantaisiste opposée à cette façon de voir, et n’avait jamais inquiété son père par une liaison visant à épouser une beauté sans dot ; mais il avait réclamé le droit de « prendre du bon temps », avant de se consacrer au rétablissement du patrimoine familial. Son père avait eu le sentiment que ce serait une erreur, et peut-être même une idée insensée, de s’opposer à un désir aussi naturel. Il avait considéré tous les détails du « bon temps » d’un œil indulgent. Mais un petit différend avait surgi, quant à la durée du bon temps, et le père s’était finalement vu obligé d’informer son fils que, si le bon temps se prolongeait encore, cela occasionnerait une guerre d’extermination réciproque entre lui et son héritier. Niddersdale, qui avait à la fois du bon sens et un bon caractère, vit la chose tout à fait comme il convenait. Il assura son père qu’il n’avait nullement l’intention de se fâcher, il déclara qu’il était prêt pour aborder l’héritière, dès que l’héritière serait placée sur son chemin, et il entreprit honnêtement la tâche qui lui était imposée.

Anthony Trollope, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Trollopiana

C’est une histoire éminemment trollopienne, comme dirait Jacques Roubaud. Un riche philanthrope, monsieur Paul Druwé, a doté l’université de Louvain d’une somme rondelette, sous condition qu’elle soit exclusivement employée à accroître la renommée d’Anthony Trollope. La cagnotte va donc permettre de financer des doctorats, ainsi qu’un grand colloque qui aura lieu en septembre prochain, The Trollope Bicentennial Conference.

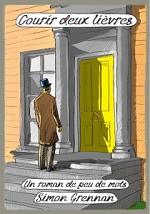

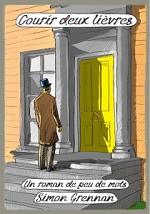

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

P.-S. : dans sa postface, Jan Baetens lève une belle piste : l’importance des systèmes de communication dans l’œuvre de Trollope. De fait, les échanges de lettres, l’attente fébrile du courrier porteur de révélations cruciales jouent un rôle décisif dans Courir deux lièvres. Trollope, qui était haut fonctionnaire des Postes britanniques, ne pouvait qu’être sensible au potentiel fictionnel de la correspondance.

À Senate House, près de Russell Square, une plaque rappelle le souvenir de la maison natale de Trollope, depuis longtemps rasée pour faire place à un parking.

Montagu Square

La marche brisée

Grosse déception devant The 39 Steps, qui fait salle comble au Criterion Theatre depuis quelques années. La pièce adapte le film d’Alfred Hitchcock bien plus que le roman original de John Buchan — lequel était le premier à reconnaître la supériorité narrative du film sur son livre. On apprécie le tour de force (quatre comédiens interprétant une quarantaine de rôles), les trouvailles astucieuses de la mise en scène pour figurer les changements rapides de lieux, les déplacements ferroviaires au moyen d’un train miniature, les scènes en extérieur, voire même des champs-contrechamps ; en somme, pour suggérer, au sein d’un espace scénique, un espace cinématographique. On regrette le jeu souvent outré des comédiens, qui tire le spectacle vers la parodie sans finesse en cherchant les rires faciles du public.

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875). De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de