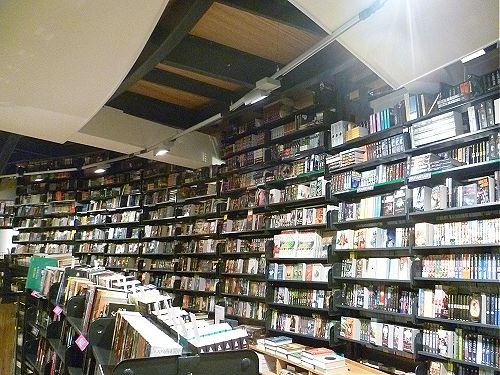

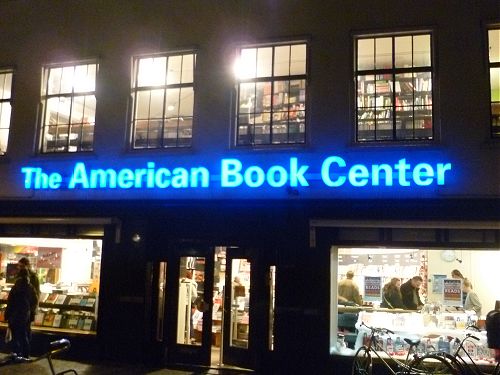

Librairies du monde (4)

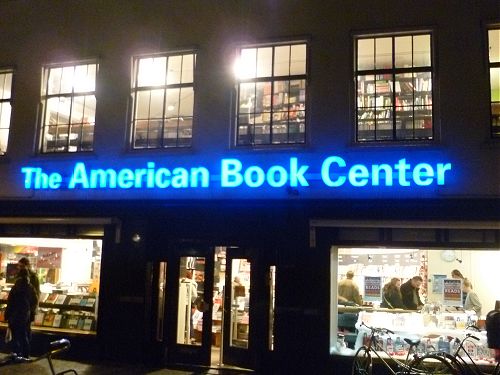

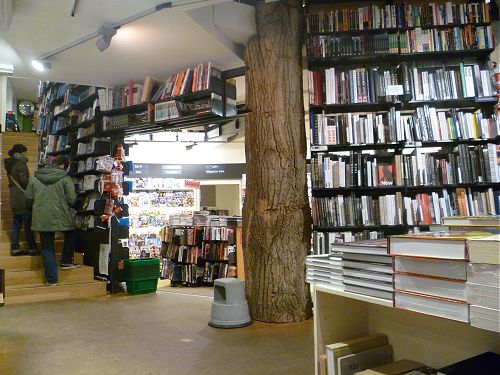

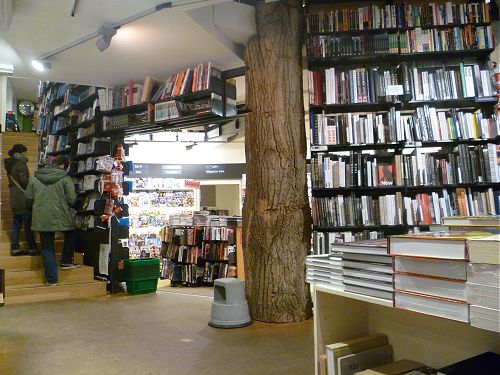

Avec son arbre-pilier, ses trois étages et ses rayonnages courant jusqu’au plafond, y compris dans les escaliers tournants (comment, dites-moi, pose-t-on une échelle dans un escalier pour accéder aux plus hautes étagères ?), The American Book Center est sûrement la librairie la plus spectaculaire d’Amsterdam. Cela étant, on a été globalement frappé par l’abondance de petites librairies de qualité — aux amateurs de choses anglaises, signalons l’English Bookshop dans Lauriergracht et la bouquinerie Book Exchange dans Kloveniersburgwal —, de même que par le nombre d’excellents disquaires indépendants, espèce en voie d’extinction — notamment Back Beat Records dans Egelantiersstraat, spécialisé dans le jazz, le blues, le gospel, la soul, le funk, etc., où l’on a fait de belles trouvailles, et Concerto dans Utrechtsestraat.

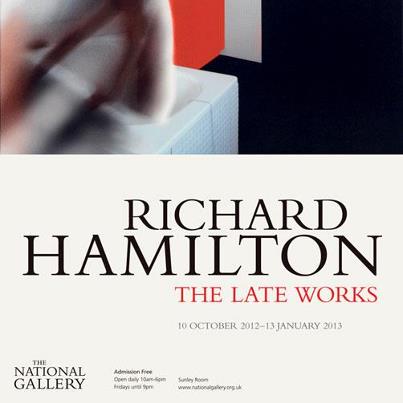

Richard Hamilton

Si Robert Dieltens, le peintre dont j’ai raconté la vie dans une nouvelle de la Nuit sans fin, avait été un artiste sérieux et non un mystificateur, alors ses œuvres auraient ressemblé à celles de Richard Hamilton, pionnier du pop art britannique dont la National Gallery expose une vingtaine d’œuvres jusqu’au 13 janvier 2013. Variations sur des thèmes de Duchamp, emprunts ironiques à l’histoire de l’art (de la Renaissance à la peinture d’intérieur hollandaise), souci perspectiviste et mises en abyme se télescopent dans ces toiles mêlant de manière extrêmement élaborée peinture, collage, photographie et procédés numériques. Hamilton est mort l’année dernière, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, alors qu’il préparait cette exposition. J’apprends qu’il avait illustré une édition d’Ulysse de Joyce et conçu la pochette de l’album blanc des Beatles.

The Annunciation

The Saensbury Wing

The Passage of the Bride, avec une reprise du Grand Verre

et une allusion plus discrète à Fresh Widow.

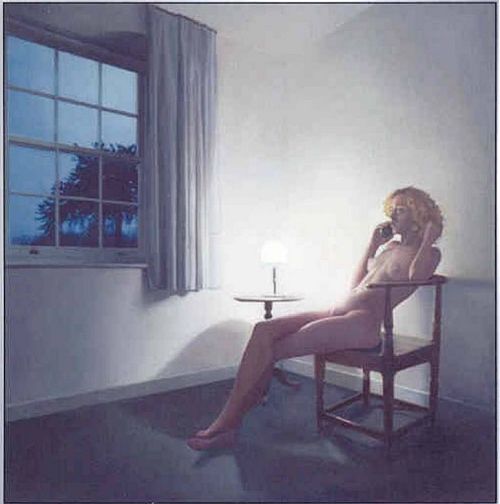

Descending Nude

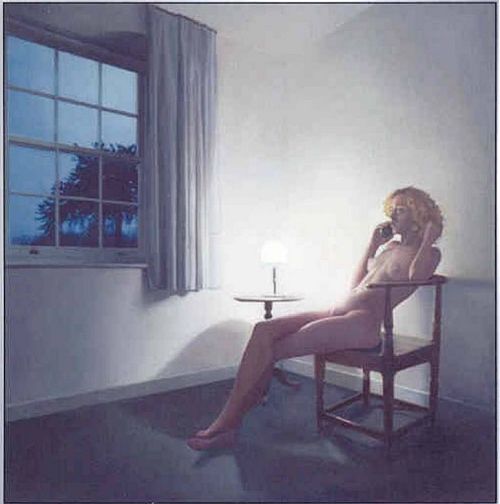

Hôtel du Rhône.

Bathroom fig. 1

Bathroom fig. 2 II

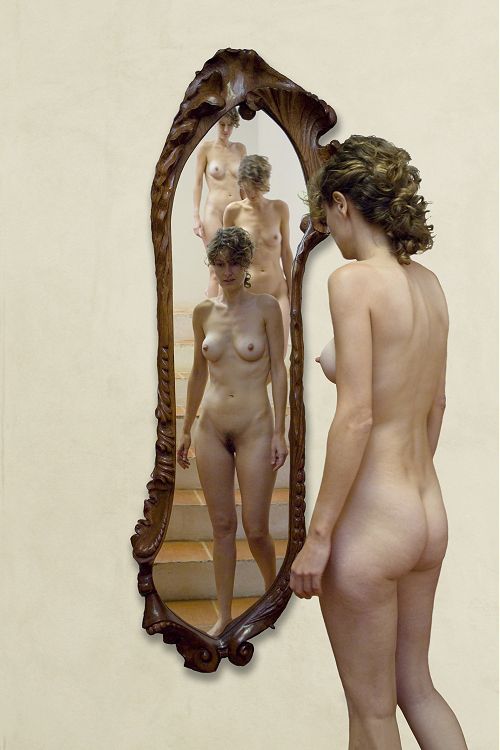

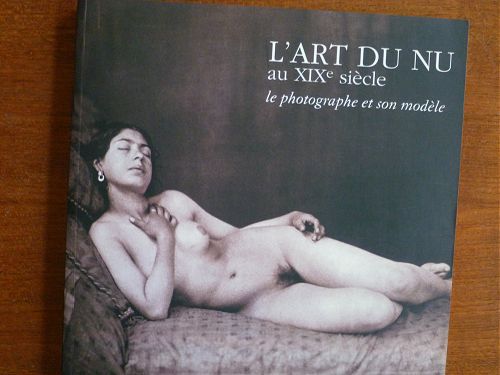

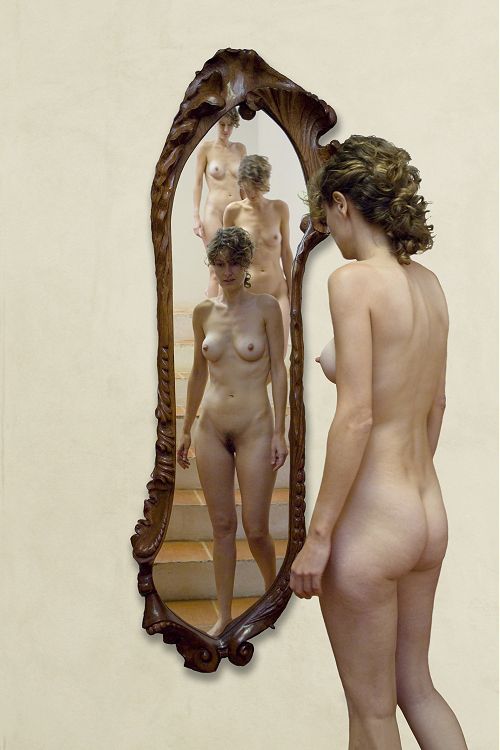

Un des trois éléments du Chef-d’œuvre inconnu, triptyque auquel travaillait Hamilton au

moment de sa mort. « C’est mon Étant donné. » Poussin, Courbet et le Titien sont réunis derrière un nu emprunté à une photographie de Louis-Camille d’Olivier (1855).

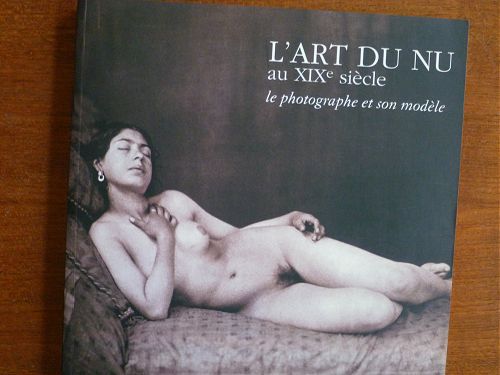

Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale (1998).

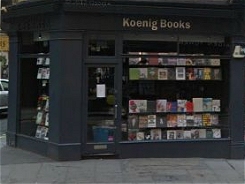

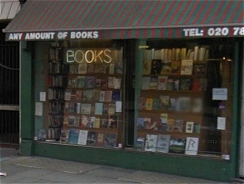

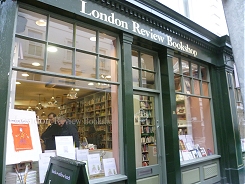

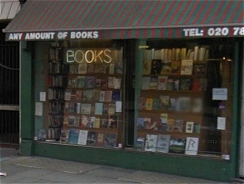

Le triangle d’or

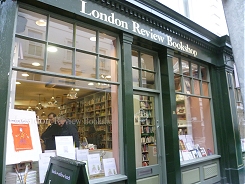

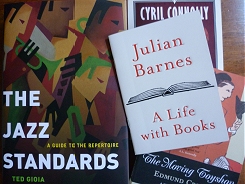

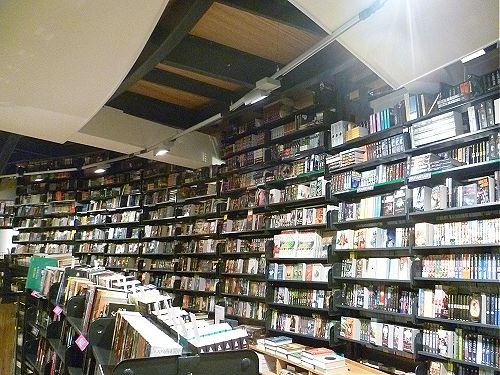

Encore une fois encore on a déambulé dans ce triangle magique dont les trois sommets sont Waterstones sur Gower Street, le merveilleux London Review Bookshop près de Bloomsbury Square (un rêve de petite librairie, qui fait aussi café), et le métro Leicester Square. Triangle qui se trouve ainsi englober Charing Cross Road, ses librairies et bouquinistes. Beaucoup d’entre eux ont fermé leurs portes ces dernières années, y compris, sic transit, la librairie Murder One, providence des amateurs de polars ; mais la rue a encore de beaux restes et, dieu merci, Foyles et ses quatre étages sont toujours debout, fabuleuse caverne d’Ali-Baba dont on ne connaît pas d’équivalent ailleurs, et où l’on peut fureter des heures sans voir le temps passer. Bref, on s’est retenu à quatre mains pour ne pas repartir avec une valise supplémentaire de livres et l’on s’est limité modestement à quelques ouvrages, neufs ou d’occasion.

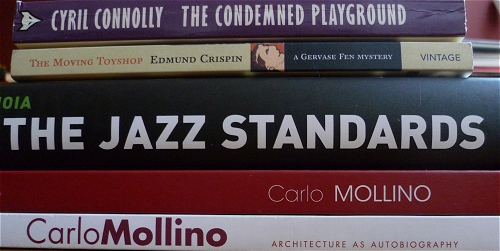

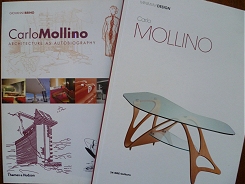

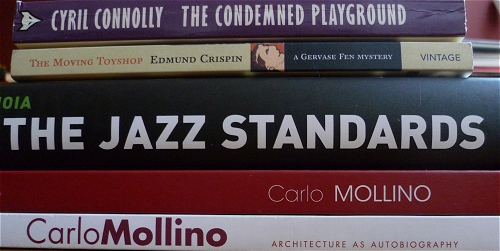

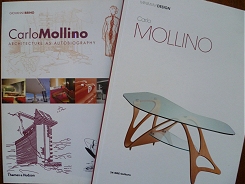

— Deux monographies complémentaires sur le Turinois Carlo Mollino, architecte, décorateur, designer, photographe, érotomane, passionné de ski, d’aviation et d’engins de vitesse, dont la figure excentrique et secrète continue de fasciner.

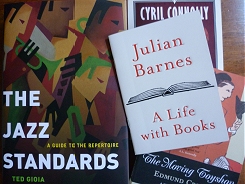

— Un recueil d’articles, parus dans les années 1930-1940, de Cyril Connolly, The Condemned Playground, qui ne sera probablement jamais traduit en français. Sa verve perspicace est pourtant bien roborative, ses remarques sur la vie littéraire et l’exercice du métier de critique en temps de surproduction éditoriale (déjà) n’ont pas pris une ride, et l’article « More about the Modern Novel », épinglage assassin des clichés du roman de consommation courante, pourrait resservir à chaque rentrée littéraire.

— The Moving Toyshop, whodunit désinvolte et amusant d’Edmund Crispin qu’on s’était promis de lire.

— Une plaquette, A Life with Books, où Julian Barnes évoque comme l’annonce le titre sa vie parmi les livres, depuis ses lectures de jeunesse jusqu’à ses expéditions chez les bouquinistes de province. Chacun s’y reconnaîtra.

— Enfin, un ouvrage dont on rêvait qu’un connaisseur l’écrive un jour, The Jazz Standards. D’After You’ve Gone à You’d Be So Nice to Come Home to, Ted Gioia passe au peigne fin plus de deux cent cinquante compositions du répertoire : récit de leur genèse, mise en contexte, analyse musicale succincte, fortune auprès des jazzmen, interprétations mémorables. On n’a fait qu’en commencer la lecture, mais on est ravi d’y trouver déjà un éloge de Burt Bacharach, et puis une remarque incidente sur le goût des jazzmen pour les titres-palindromes. On savait qu’il fallait lire Airegin de Sonny Rollins à l’envers (Nigeria), mais on n’y avait jamais pensé pour Ecaroh d’Horace Silver (pourtant flagrant), Emanon de Dizzy Gillespie (No Name), Eronel de Thelonious Monk (Lenore, prénom d’une ex-petite amie de Sadik Hakim), et on ne connaissait pas ces deux compositions de Miles Davis, Selim et Sivad. Étonnant, non ?

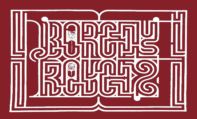

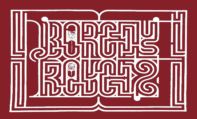

Le jardin aux sentiers qui bifurquent

À San Giorgio Maggiore, l’ancien monastère abrite depuis 1951 la fondation culturelle Giorgio Cini. Derrière les deux cloîtres, une réplique du jardin-labyrinthe conçu par Randoll Coate en hommage à Borges. L’ouvrage adopte la forme d’un livre ouvert où se lit deux fois, en miroir, le nom de Borges. Dans cette première image s’inscrivent à leur tour, comme en un palimpseste, le prénom Jorge Luis ainsi qu’un sablier. Pour atteindre la terrasse dominant le jardin, il faut — c’est de circonstance — traverser une bibliothèque spécialisée dans l’histoire de l’art, le théâtre et la musique, qui réunit 15 000 volumes.

À San Giorgio Maggiore, l’ancien monastère abrite depuis 1951 la fondation culturelle Giorgio Cini. Derrière les deux cloîtres, une réplique du jardin-labyrinthe conçu par Randoll Coate en hommage à Borges. L’ouvrage adopte la forme d’un livre ouvert où se lit deux fois, en miroir, le nom de Borges. Dans cette première image s’inscrivent à leur tour, comme en un palimpseste, le prénom Jorge Luis ainsi qu’un sablier. Pour atteindre la terrasse dominant le jardin, il faut — c’est de circonstance — traverser une bibliothèque spécialisée dans l’histoire de l’art, le théâtre et la musique, qui réunit 15 000 volumes.

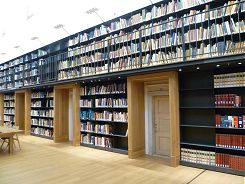

La nouvelle bibliothèque

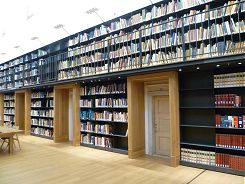

et l’ancienne.

Dilemme

Le dilemme rohmérien qui se présente régulièrement au promeneur vénitien.

Éric Rohmer, la Place de l’Étoile

À San Giorgio Maggiore, l’ancien monastère abrite depuis 1951 la fondation culturelle Giorgio Cini. Derrière les deux cloîtres, une réplique du jardin-labyrinthe conçu par Randoll Coate en hommage à Borges. L’ouvrage adopte la forme d’un livre ouvert où se lit deux fois, en miroir, le nom de Borges. Dans cette première image s’inscrivent à leur tour, comme en un palimpseste, le prénom Jorge Luis ainsi qu’un sablier. Pour atteindre la terrasse dominant le jardin, il faut — c’est de circonstance — traverser une bibliothèque spécialisée dans l’histoire de l’art, le théâtre et la musique, qui réunit 15 000 volumes.

À San Giorgio Maggiore, l’ancien monastère abrite depuis 1951 la fondation culturelle Giorgio Cini. Derrière les deux cloîtres, une réplique du jardin-labyrinthe conçu par Randoll Coate en hommage à Borges. L’ouvrage adopte la forme d’un livre ouvert où se lit deux fois, en miroir, le nom de Borges. Dans cette première image s’inscrivent à leur tour, comme en un palimpseste, le prénom Jorge Luis ainsi qu’un sablier. Pour atteindre la terrasse dominant le jardin, il faut — c’est de circonstance — traverser une bibliothèque spécialisée dans l’histoire de l’art, le théâtre et la musique, qui réunit 15 000 volumes.