Le panier de la ménagère

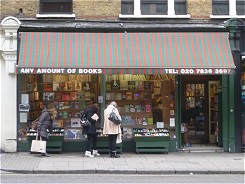

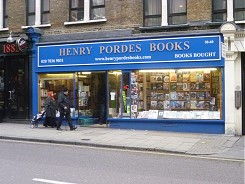

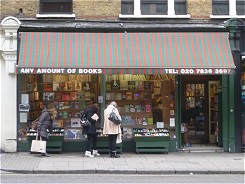

Étape obligée du parcours : Charing Cross Road et le traditionnel arrêt de longue durée chez Foyles, qui a déménagé de cent mètres pour prendre possession de nouveaux locaux aérés et spacieux ; un rêve de librairie où la tête vous tourne, et un accueil d’une prévenance incroyable. Le rayon poésie est à lui seul plus vaste que le rayon polars d’une grande librairie comparable de France ou de Belgique. Cela donne une idée du reste.

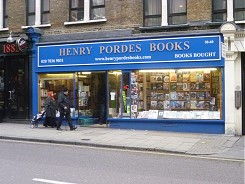

Depuis longtemps la rue, ci-devant paradis du commerce des livres, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Il ne reste que trois bouquinistes en activité — un de moins qu’à mon précédent passage. Néanmoins, la pioche y fut exceptionnellement bonne.

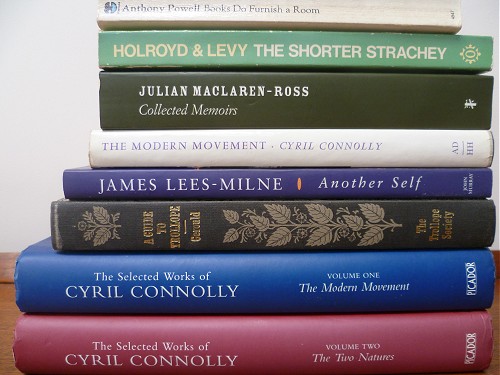

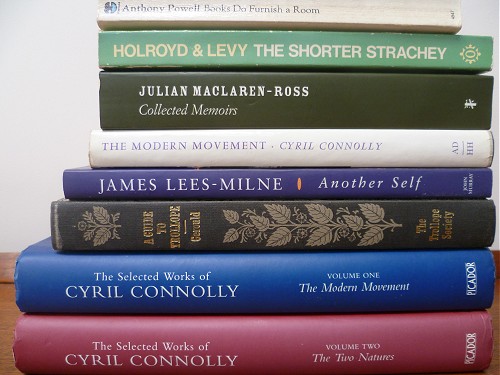

— L’édition originale de The Modern Movement de Cyril Connolly, ainsi que deux recueils posthumes d’œuvres et d’articles choisis par son fils Matthew — curieusement confectionnés à vue de nez : drôle d’idée d’avoir saucissonné Enemies of Promise, deux parties dans un volume, la troisième dans l’autre.

— Une anthologie de Lytton Strachey, choisie et présentée par Michael Holroyd et Paul Levy. Quelques textes ont paru en français chez Le Promeneur dans la collection « Le Cabinet des lettrés ». On recommande Cinq Excentriques anglais et la Douceur de vivre.

— Les mémoires de James Lees-Milne (Another Self) et de Julian MacLaren-Ross (Collected Memoirs), fort prisés de Jeremy Lewis.

— A Guide to Trollope, œuvre de deux professeurs américains de Princeton, Winifred Gregory et James Thayer Gerould, rééditée par la Trollope Society de Londres. Tout ce qu’on attend d’un tel usuel pour maniaques : bibliographies, dictionnaire des lieux et des personnages, et même des plans des villes et comtés imaginaires où Trollope a situé plusieurs de ses quarante-sept romans.

— Un roman d’Anthony Powell au titre engageant, Books Do Furnish a Room. Il s’agit d’une satire de la vie littéraire londonienne d’après-guerre, qui s’annonce prometteuse. Le livre appartient à un vaste cycle romanesque en douze volumes, A Dance to Music and Time. Traduction intégrale chez Christian Bourgois qui n’avait pas froid aux yeux, rééditée chez 10/18.

Côté disques d’occasion, Reckless Records dans Soho (30 Berwick St.) est à la hauteur de sa réputation. J’ai dévalisé le rayon jazz en raflant, parmi une dizaine d’autres, deux pépites des années 1980 que je cherchais depuis des lustres : Stefan de Dennis González (Silkheart) et Rainbow Gladiator de Billy Bang (Soul Note). Évidemment recommandés.

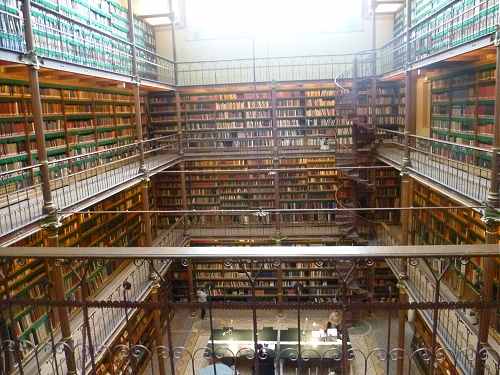

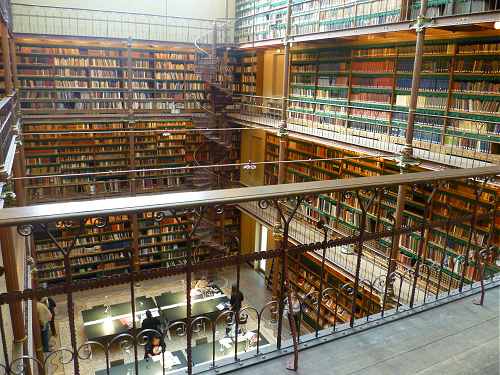

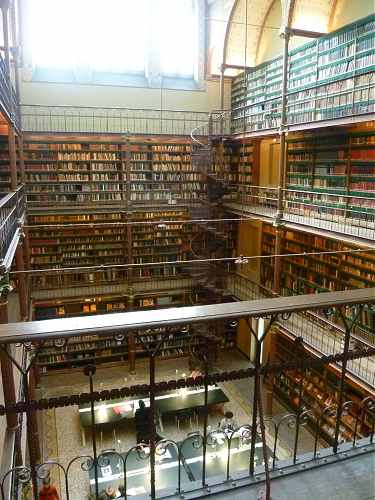

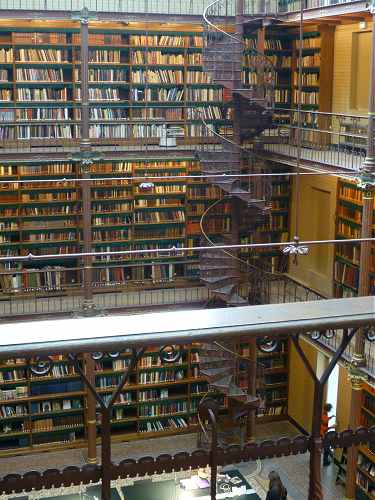

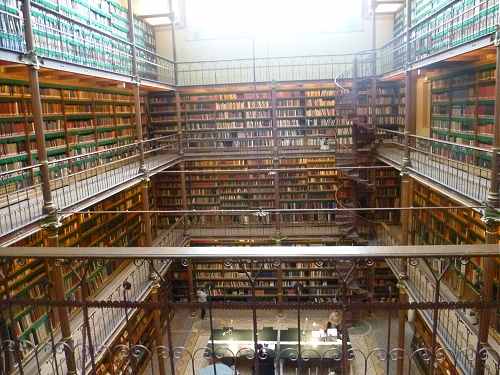

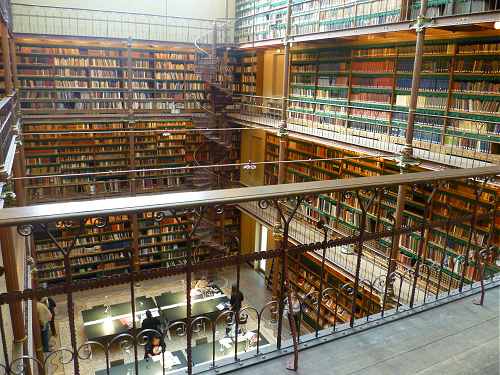

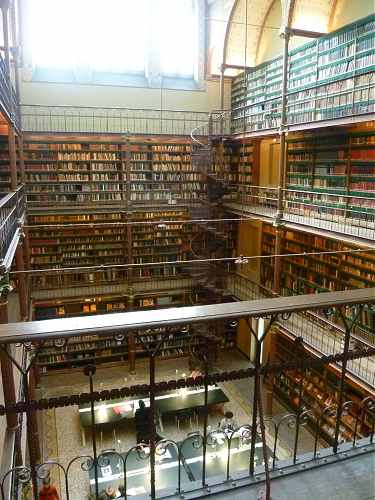

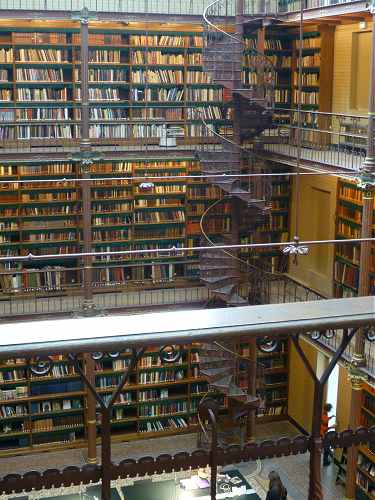

In de bibliotheek

Retour à Amsterdam, et revisite du Rijksmuseum fraîchement rénové. Petit choc en débouchant sur la galerie dominant la bibliothèque du musée.

L’imprimerie dans tous ses états

L’un des grands centres européens de l’édition et de l’imprimerie à la Renaissance, Lyon ne pouvait pas ne pas avoir son musée de l’Imprimerie. Fondé en 1974 sur l’initiative de Maurice Audin et Henri-Jean Martin, c’est un agréable musée à l’ancienne dont on ne soupçonne pas la richesse et l’étendue en franchissant son seuil. On y verra le premier livre imprimé avec des caractères mobiles (réalisé en Corée soixante-quinze ans avant la Bible de Gutenberg), de nombreux incunables, eaux-fortes et bois gravés. On y apprendra tout sur la fonte des caractères et l’histoire des techniques d’impression du texte et de l’image, croisée à celle de la presse et de l’édition. On y admirera de splendides mécaniques, depuis d’imposantes presses à bras du XVIIe siècle jusqu’à l’étonnante photocomposeuse Lumitype-Photon, inventée à Lyon après la guerre par deux ingénieurs dignes de Geo Trouvetou, Louis Moyroud et René Higonnet, en passant par la merveilleuse Linotype. Quiconque s’intéresse au monde du livre et de la chose imprimée sera à la fête.

C’est ici que fut présentée en 2009 l’exposition « François Maspero et les paysages humains », qui a donné lieu à l’excellent ouvrage du même titre, indispensable à quiconque s’intéresse à l’aventure éditoriale de Maspero (coédition À plus d’un titre/La Fosse aux ours).

Plusieurs imprimeurs lyonnais ont donné leur nom à une rue de Lyon, notamment Sébastien Gryphe, qui introduisit en France le format de poche utilisant les caractères italiques en s’inspirant du Vénitien Aldo Manuce, édita pour Rabelais des traductions d’Hippocrate et Galien, et publia Maurice Scève, Louise Labé, Joachim du Bellay et Olivier de Magny.

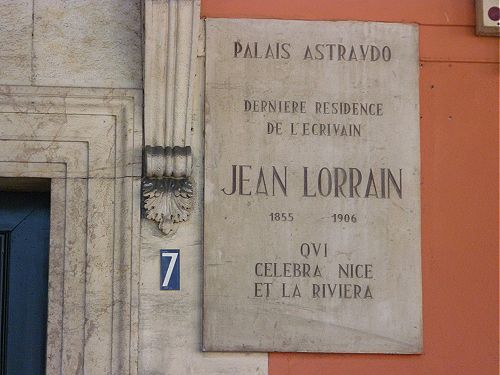

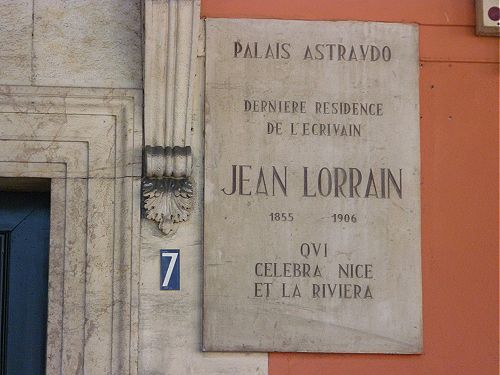

In memoriam Jean Lorrain

Nice, place de l’Île-de-Beauté

Si vous saviez dans quel quartier je suis logé, vous verriez combien je suis peu hivernant niçois. J’habite le port, au milieu des pêcheurs et des paquebots en partance […] Cet horizon retrouvé a été celui de mon enfance. [Lorrain était natif de Fécamp.]

Lettre à Georges Normandy, 17 mai 1906.

Jean Lorrain s’était établi à Nice en 1901, à la Villa Bounin. Ce n’est qu’en mai 1906 qu’il emménagera au 7 place Cassini (rebaptisée depuis place de l’Île-de-Beauté), dans un grand appartement donnant sur le vieux port. Il mourra quelques semaines plus tard, le 30 juin. Sa mère conservera l’appartement jusqu’à sa propre mort, en 1926.

Le verbe « célébrer » prête à sourire quand on sait le peu de cas que faisait Lorrain de la bonne société niçoise et dans quel vitriol il trempait ses chroniques.

Le site jeanlorrain.net, auquel je dois ces détails biographiques et l’extrait de la lettre à Georges Normandy, reproduit la chronologie détaillée établie par Thibaut d’Anthonay pour sa biographie de Jean Lorrain (Fayard, 2005).

Trompe-l’oeil

Nice, musée Matisse

Nice, place Garibaldi

Carrefour d’influences — italienne, anglaise, russe… —, Nice offre un séduisant patchwork architectural. Le baroque triomphe dans les églises et les chapelles — de nombreux architectes piémontais ont séjourné ici —, le genre Belle Époque côtoie le style Paquebot, les villas multiplient les pastiches désinvoltes. Couronnant le tout, les façades en trompe-l’œil déploient leur charme mystifiant au musée Matisse et dans le vaste décor de la place Garibaldi (conçue à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte Antoine Spinelli, c’est l’un des espaces urbains les mieux proportionnés qu’il m’ait été donné de voir). Les fenêtres et les volets sont vrais, tandis que les frontons, les chambranles et leurs ombres portées sont peints ; mais, suivant la distance, l’angle et la lumière, tantôt tout a l’air vrai, tantôt tout a l’air faux. L’illusion est superbe.

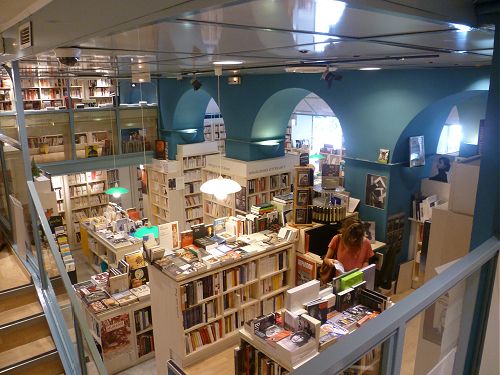

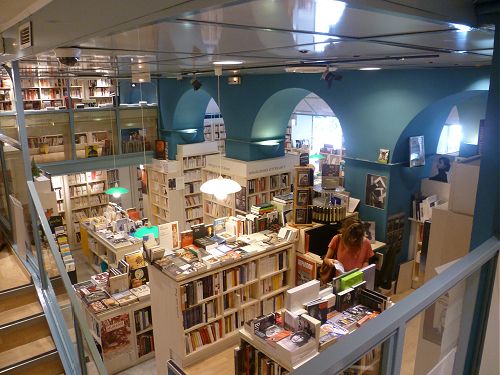

Librairies du monde (7)

Espace aéré réparti sur deux niveaux, ampleur et variété du choix : on s’est pris, à Nice, d’affection immédiate pour la Librairie Masséna (55 rue Gioffredo). Les amateurs de livres anciens iront musarder dans la Librairie Niçoise (2 rue Défly) et la librairie L’Escurial (29 rue Alphonse-Karr).