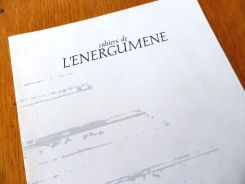

Cahiers de l’énergumène

Ce matin à la brocante, les deux premiers numéros des Cahiers de l’énergumène, contenant respectivement un article de Patrick Mauriès sur Bernard Berenson et un essai de Mario Praz sur Winckelmann, qui ont suffi à en motiver l’emplette. Prenant la suite de la revue l’Énergumène, ces Cahiers furent fondés en 1982 par l’historien d’art Gérard-Julien Salvy, auquel on dut par la suite la création des éditions Salvy, d’excellente mémoire. L’esprit de ce semestriel imprimé sur beau papier est cousin de celui du Promeneur. Des inédits de « grands anciens » voisinent des contributions d’auteurs contemporains, le tout entrecoupé d’ensembles sur l’architecture et de portfolios consacrés à des artistes et des photographes. Au sommaire des deux premiers numéros, des textes de Joyce, Isherwood, Gombrowicz, Umberto Saba, Jean Pavans, René de Ceccatty, Jean-Noël Vuarnet, et même la recette du risotto à la milanaise par nul autre que Carlo Emilio Gadda.

J’ai trouvé ici un entretien avec Gérard-Julien Salvy, dont on ne s’étonnera pas de découvrir le cosmopolitisme, la passion de la collection et l’intérêt pour l’histoire du goût.

Sur le pavé, le jazz

Jamais vu ça en vingt ans de fréquentation de la brocante Saint-Pholien. Le jazz, aux puces, ça se résume d’ordinaire à quelques compils de troisième ordre égarées entre les Quatre Saisons, les chefs-d’œuvre de l’opérette et les grands hits de la dance music. Très rarement, un vinyle intéressant. Là, c’était tout le contraire. Une collection de CD d’une qualité exceptionnelle, témoignant d’un goût sans faille ; une vie d’écoute et de passion. Le destin ordinaire d’une collection après la mort du collectionneur, c’est la dispersion ; mais cela m’a fait mal au cœur de la voir finir ainsi, jetée sur le pavé par des héritiers pressés. Elle méritait un meilleur sort. Elle appartenait à un avocat, monsieur Frankinet de la rue des Bonnes-Villes, qui, personne n’est parfait, avait la mauvaise habitude d’inscrire son nom et son adresse sur toutes les pochettes (tantôt en la griffonnant d’une écriture à grands jambages, tantôt au moyen d’un coup de tampon encreur ou encore d’une étiquette autocollante impossible à enlever sans tout déchirer), et de souligner au bic ou au marqueur fluo ses plages préférées. Paix à ses cendres. Je lui dois d’avoir enrichi ma collection de soixante CD pour la somme de 50 €. Que du premier choix : Sinatra période Capitol (la meilleure), Basie, Benny Carter, Teddy Wilson, Monk, Rollins, Mingus, Dolphy, Jackie McLean, Art Pepper, Warne Marsh, Mal Waldron, Steve Lacy, Cecil Taylor, Jimmy Lyons, Bill Dixon, Anthony Braxton, David Murray, John Zorn and so forth. Et si j’étais arrivé cinq minutes plus tôt, j’aurais chopé une pile imposante de Sun Ra et de Vienna Art Orchestra dont s’est emparé un autre amateur.

Sic transit

Feuilleton du vendredi matin. À quelle mise en scène se prêtera l’invendable squelette de la brocante, qui n’a toujours pas trouvé preneur sept mois après sa première apparition ?

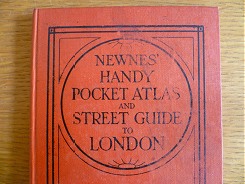

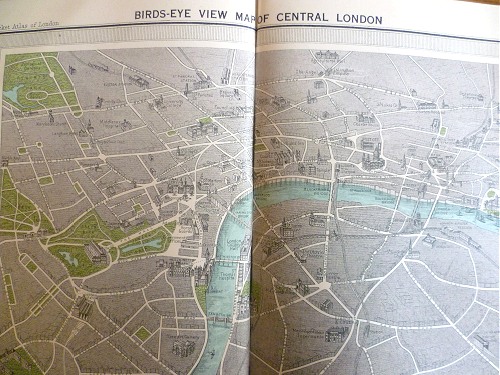

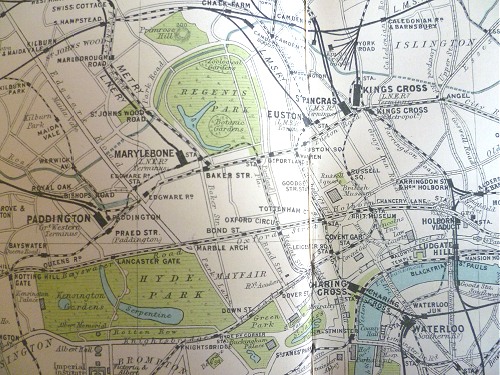

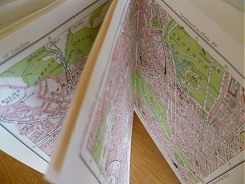

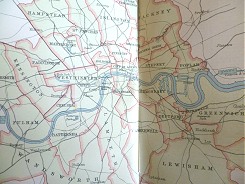

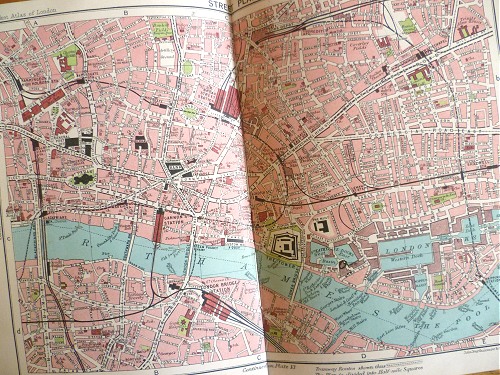

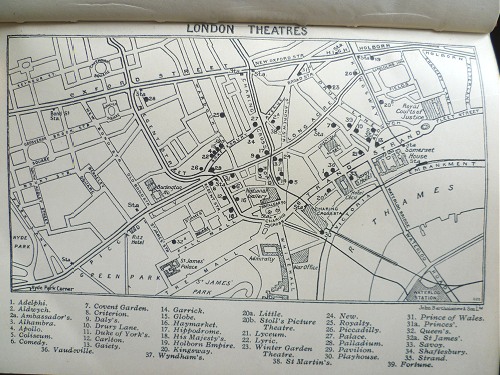

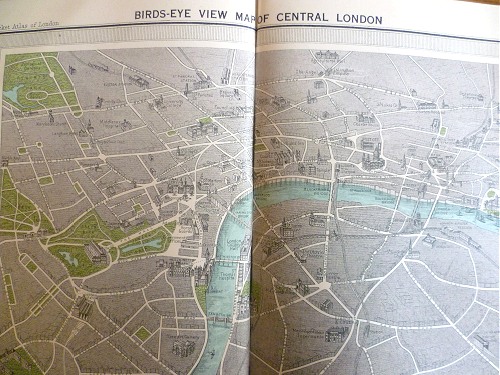

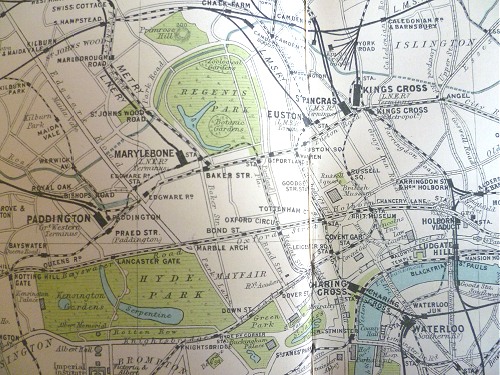

Londres d’avant-hier

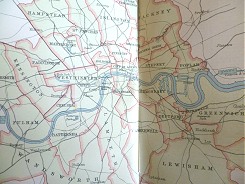

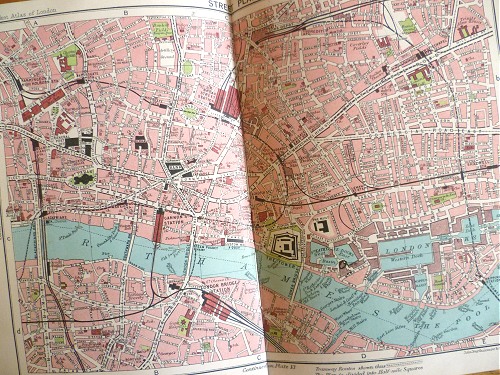

Les plans sont la promesse des balades à venir. On ne manque pas de s’y plonger sans fin avant de s’embarquer pour une ville inconnue, d’y inventer des itinéraires, de s’imprégner de sa topographie — carrefours, grands axes et recoins secrets — en se berçant de l’illusion qu’on débarquera en terrain connu, de se créer des repères que la réalité ne manquera pas de démentir. Les plans sont la mémoire des voyages passés. On y retrouve au bout des doigts le souvenir de ses parcours en tout sens. Bref, on a le fétichisme des plans.

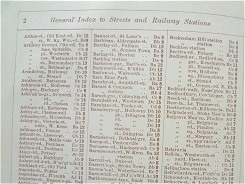

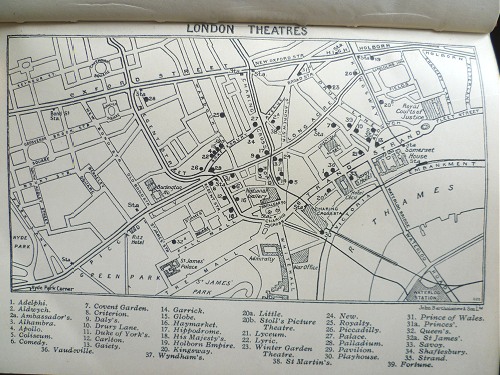

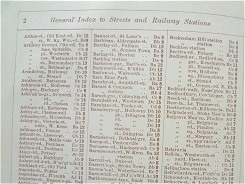

Impossible alors de ne pas acquérir cet atlas de poche de Londres (non daté), qui gisait dans une caisse au milieu des vieilles assiettes. Les listes en sont merveilleusement obsolètes, rappel d’un temps où l’on voyageait autrement. Statistiques, suggestions de visites, d’hôtels et de restaurants, théâtres, ambassades, compagnies de fret, parking places for motor cars (denrée si rare qu’il faut la signaler : on en dénombre trente-huit), principaux clubs (c’est Londres), plans de Westminster, de Saint-Paul, de la tour de Londres et du réseau ferroviaire (dont on précise fièrement qu’il est électrifié) : l’éditeur a pensé à tout. Les cartes sont belles.

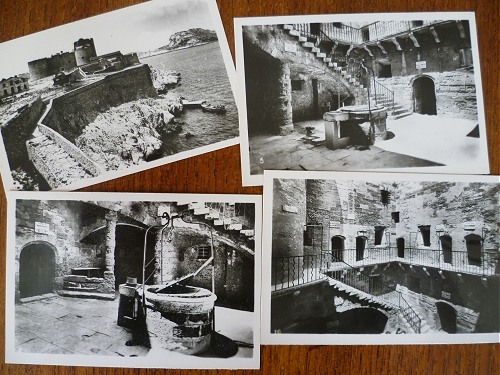

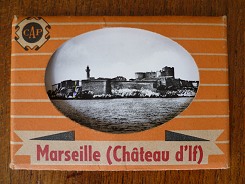

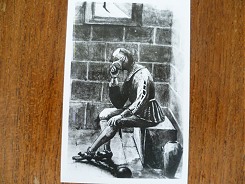

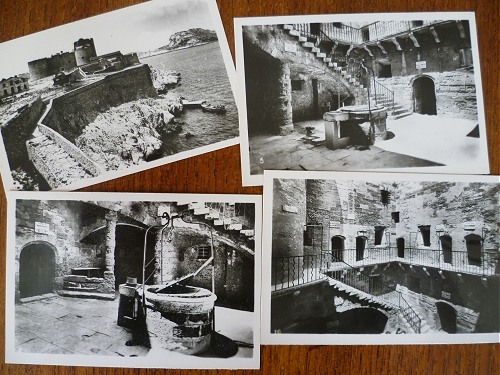

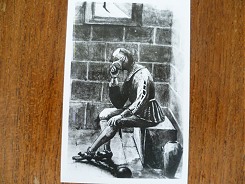

Au château d’If

Encore une de ces pochettes de vues-souvenirs que j’affectionne (voir ici et là). Celle-ci diffère un peu de ses semblables dans la mesure où elle fait la part belle à l’imaginaire du lieu, avec une naïveté sympathique : on a payé de braves figurants pour incarner Edmond Dantès et l’abbé Faria dans leur geôle, et l’on a même glissé, pour faire bonne mesure, une gravure représentant l’Homme au masque de fer — lequel, sauf erreur, ne fut jamais détenu au château d’If : la confusion peut provenir de ce qu’il fut emprisonné dans le fort d’une autre île, l’île Sainte-Marguerite, avant d’être transféré à la Bastille, ou bien de ce que Dumas a romancé son histoire dans le Vicomte de Bragelone.