En vitesse

Morand a, dans les années 1920, cristallisé le mythe moderne de la vitesse. Vitesse des moyens de transport, qui met la Sicile aux portes de Paris. Vitesse des communications. Vitesse des transactions boursières. Mondialisation, déjà, de la finance. Vitesse du libertinage : collection d’aventures brèves dont Lewis consigne le souvenir dans un petit carnet, sous forme de fiches signalétiques.

Trois vitesses, trois mondes se heurtent dans Lewis et Irène : une aristocratie exténuée ; les vieilles banques héréditaires manœuvrant avec une opacité redoutable dans le secret des conseils de famille ; la jeune génération qui pratique la finance comme un jeu avec un mélange de hardiesse sans scrupules et de désinvolture. Le roman date de 1924. Impossible à la lecture de ne pas songer au film l’Argent, son contemporain (1928), où Marcel L’Herbier mettait pareillement en scène les voyages en avion, la circulation instantanée de l’information, l’ivresse des spéculations relancées à coups de téléphone, la frénésie de la Bourse. (Une coïncidence : Morand et L’Herbier sont nés la même année, en 1888.)

La vitesse, c’est aussi celle de l’écriture, dont Morand maîtrise d’une main ferme les variations, les accélérés et les ralentis. Ralenti, par exemple, lors de l’arrivée de Lewis en Sicile, où la vie s’écoule à un autre rythme, comme hors du temps, où il fera la rencontre fatale d’Irène, dont la première apparition en naïade est inoubliable. Pascal Pia parlait d’un style « rapide et miroitant ». Tout est dit dans la collision de ces deux adjectifs. La prose nerveuse et surveillée de Morand est constamment électrisée par un sens peu commun de l’image, qui la garde de la sécheresse. C’est l’un de ces rares écrivains dont les descriptions n’ennuient pas, parce qu’il saisit d’instinct le mouvement d’un paysage.

L’espion qui venait des livres

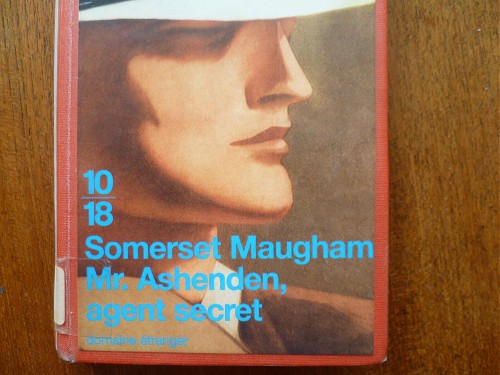

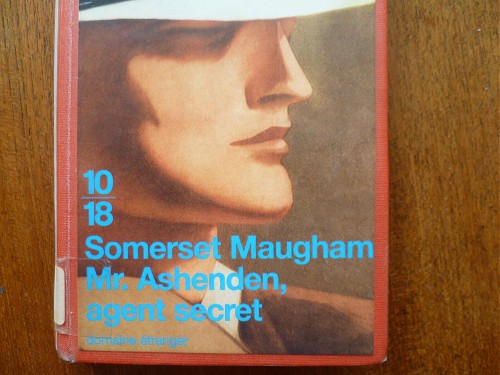

Après John Buchan mais avant Eric Ambler, Somerset Maugham fut, avec Mr. Ashenden, agent secret (Ashenden, or the British Agent), le pionnier d’un certain type de récit d’espionnage à l’anglaise. Conformément à une tradition qui s’est maintenue jusqu’à John le Carré, lui-même avait tâté du métier et s’est inspiré de cette expérience pour composer ses nouvelles. Ashenden est un dramaturge à succès recruté durant la Première Guerre mondiale par les services anglais comme agent à Genève. Le monde du renseignement est cloisonné. Ashenden en saura chaque fois le moins possible sur les tenants et les aboutissants des missions qui lui sont confiées, et nous de même. Cet arrière-plan estompé concourt à la crédibilité des intrigues. Il indique aussi que l’intérêt littéraire de Maugham est ailleurs, moins dans la dramaturgie des situations que dans la peinture des personnages. Chaque nouvelle du recueil s’articule autour de la rencontre d’Ashenden avec un protagoniste souvent excentrique : une vieille gouvernante à l’accoutrement impossible, un tueur mexicain hâbleur et bavard, une danseuse italienne, l’épouse d’un traître, et ainsi de suite. L’humour côtoie la tragédie, la chute est souvent terrible. Maugham vous fait sourire avant de vous laisser un goût de cendre dans la bouche.

L’autre intérêt du livre est évidemment qu’Ashenden est un écrivain. Il est même suggéré qu’Ashenden est un bon espion parce qu’il est un écrivain : soit un être doué d’imagination, d’empathie et de pénétration psychologique, qui conserve toujours le recul de l’observateur vis-à-vis de la comédie humaine comme de la realpolitik de ses employeurs. C’est ce qui donne leur sel aux conversations qui l’opposent à ce non-littéraire absolu qu’est son supérieur, le colonel R (dont on dit qu’il inspira peut-être le M d’Ian Fleming) : militaire borné, compétent, terre-à-terre, totalement dépourvu de second degré et conséquemment scandalisé lorsque Ashenden fait valoir, en écrivain soucieux de comprendre tous ses personnages, que l’« ennemi » peut avoir, lui aussi, ses raisons (notamment lorsqu’il est un Indien soumis au joug de l’Empire britannique). Par moments on jurerait que, sous le sujet apparent de leurs échanges, se cache un débat latent dont l’objet est la littérature et son pouvoir de dévoilement de la complexité du monde.

Morand express

À la page 42 du Londres de Paul Morand, cette biographie fénéonesque :

George Ier (1714-1727), qui ne parlait pas anglais, « n’aimait que le punch et les grosses femmes » et mourut d’une indigestion de melon.

Les cinquante-sept premières pages du livre parcourent à grandes enjambées l’histoire de la ville, de l’Antiquité aux années 1900. Ça défile : les Romains, les Vikings, les Normands, la politique, la religion, le commerce et l’argent, l’urbanisme et l’architecture, la peste et le grand incendie. Comme dans les meilleures pages de Venises, Morand fait montre d’une aptitude peu commune à manier de front la longue-vue et le microscope, l’ample panoramique et l’arrêt sur image, le ralenti et l’accéléré, le croquis d’ambiance et le raccourci évocateur. Il excelle à capter l’air du temps de chaque époque. Il ne se trompe jamais dans le choix d’un détail. C’est de la prose sous caféine. Son tempo, procédant par rafales de périodes brèves, est épatant.

Nous voici au XVIIIe siècle :

C’est toujours la plus grande ville du monde, mais son climat s’est gâté : brouillards… mélancolie… humidité des cerveaux : déjà le gloom. Londres est la métropole du spleen, que l’abbé Prévost appelle « vapeurs angloises ». Voltaire, si anglophile, avoue « qu’il y a des journées de vent d’est, où l’on se pend. »

[…]

Cette vie licencieuse et frivole a des dessous terribles de crime, de misère et de sang. Avec Hogarth pour guide, nous verrons que c’en est fini de la merry England de Shakespeare ou de Pepys ; la tristesse du gin a succédé à la gaieté de l’ale.

Paul MORAND, Londres suivi de le Nouveau Londres. Gallimard, « Folio » n° 5405, 2012.

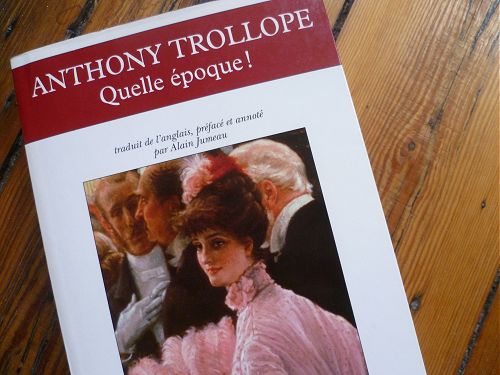

Le point de vue de Trollope

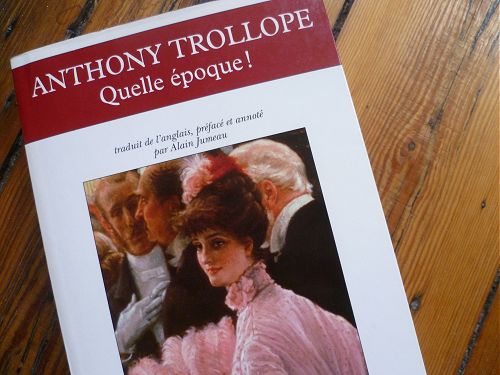

Quelle époque ! est une vaste fresque sociale située dans les mondes étroitement imbriqués de l’aristocratie, de la politique, de la finance et de la presse. Plus ambitieux mais moins bien équilibré (en termes d’architecture narrative) que les Tours de Barchester, ce gros roman multipliant intrigues et sous-intrigues est aussi bien plus sombre. La verve satirique n’en est pas absente, mais la vision du monde s’y fait beaucoup plus noire. Mario Praz y a vu à juste titre une peinture de la dégradation de la morale victorienne, conséquence de l’influence du capitalisme sur les classes dirigeantes 1.

La fresque est dominée par le personnage d’Augustus Melmotte, personnage ogresque, démesuré, tyran domestique et financier véreux, lancé dans une opération de spéculation internationale en même temps que dévoré par l’ambition politique et la soif de conquérir une place dans la bonne société. Mais Melmotte n’est que le miroir grossissant d’une société régie à tous ses étages, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, par la tricherie et l’appât du gain : du simple mensonge de convenance à la corruption pure et simple, en passant par l’imposture et la fraude. La course au mariage est elle-même un marché : quête éperdue du mari fortuné ou de la riche héritière qui épongera vos dettes de jeu, les relations sentimentales étant toujours liées, chez Trollope (comme chez sa devancière Jane Austen), à des questions de statut social et d’argent.

Grand peintre des dilemmes et des compromissions de la vie ordinaire, Trollope se révèle, comme dans les Tours de Barchester, un maître de la circulation des points de vue. Les personnages sont envisagés selon une succession d’aperçus qui en corrigent, en nuancent sans cesse l’appréhension, pour mieux mettre en relief leurs facettes contradictoires, leurs qualités et leurs faiblesses, et nous faire constamment changer d’avis à leur sujet. Trollope est très fort à ce jeu : dépeindre longuement une situation à travers la perception — et le jugement moral — d’un personnage, puis opérer en souplesse un déplacement de caméra hitchcockien 2 pour nous la faire appréhender sous l’angle de vision d’un second protagoniste, de sorte que ladite situation revêt d’un coup une autre signification, et que notre jugement se transforme.

C’est particulièrement vrai des personnages féminins, et l’on peut presque parler de pédagogie trollopienne à ce sujet — Trollope étant, parmi les romanciers victoriens, l’un des plus sensibles à l’aliénation de la condition féminine. Tout se passe comme s’il prenait son lecteur victorien par la main en lui disant en substance : « Pendant trois pages, je vous ai présenté Lady Carbury ou Georgiana Longestaffe du point de vue de la bonne société et du qu’en-dira-t-on. Vous avez réprouvé leur conduite. À présent, faites un pas de côté pour considérer la situation de leur point de vue à elles et dites-moi si elles ont vraiment le choix d’agir comme elles le font ? »

Trollope est un mélange intrigant de traditionalisme et de progressisme, et c’est ce qui fait son sel. Lui-même se définissait comme un « libéral-conservateur avancé », formule dont l’apparent paradoxe situe en réalité exactement sa position de romancier. C’est un « homme de son temps et de sa classe » (Sylvère Monod), qui croit en l’idéal du gentleman (cet idéal, dans Quelle époque !, s’incarne dans le personnage de Roger Carbury, hobereau érigé en contre-exemple vertueux d’un aréopage d’aristocrates débiles dépeints sans aménité, et que ses proches estiment tout en le trouvant ennuyeux comme un vieux chausson). Mais c’est aussi, parmi les romanciers de son temps, l’un des plus exempts de préjugés. Outre son point de vue qu’on pourrait qualifier de préféministe, Quelle époque ! épingle notamment l’antisémitisme ordinaire de la haute société — le cas est unique, à ma connaissance, dans la fiction victorienne. L’un des rares personnages entièrement sympathiques du roman est Ezekiel Breghert, le placide banquier juif que Georgiana Longestaffe envisage un temps d’épouser, en désespoir de cause et en se pinçant le nez, pour ne pas demeurer vieille fille : homme probe, intègre et net, franc et sans détour, naturellement mal vu, parce que juif, et parce qu’il ignore les codes sociaux en usage — doublement shocking.

1. The Hero in Eclipse in Victorian Fiction. Oxford University Press, 1956.

2. Je pense par exemple à cette scène des Oiseaux où Hitchcock opère un transfert d’un point de vue général objectif au point de vue subjectif de Melanie, au moment où celle-ci comprend (et nous en même temps qu’elle) que la mère de Mitch est en train de perdre la boule. Séquence parfaitement analysée par le cinéaste dans Hitchcock-Truffaut, p. 247-248.

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction, préface et notes d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Trollopiana

C’est une histoire éminemment trollopienne, comme dirait Jacques Roubaud. Un riche philanthrope, monsieur Paul Druwé, a doté l’université de Louvain d’une somme rondelette, sous condition qu’elle soit exclusivement employée à accroître la renommée d’Anthony Trollope. La cagnotte va donc permettre de financer des doctorats, ainsi qu’un grand colloque qui aura lieu en septembre prochain, The Trollope Bicentennial Conference.

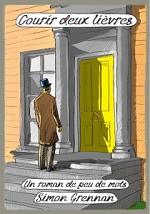

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

P.-S. : dans sa postface, Jan Baetens lève une belle piste : l’importance des systèmes de communication dans l’œuvre de Trollope. De fait, les échanges de lettres, l’attente fébrile du courrier porteur de révélations cruciales jouent un rôle décisif dans Courir deux lièvres. Trollope, qui était haut fonctionnaire des Postes britanniques, ne pouvait qu’être sensible au potentiel fictionnel de la correspondance.

À Senate House, près de Russell Square, une plaque rappelle le souvenir de la maison natale de Trollope, depuis longtemps rasée pour faire place à un parking.

Montagu Square

Les nouveaux mystères de Paris

Jean-François Vilar, une génération après Léo Malet, avait réinventé les mystères de Paris. On pensait forcément à lui en se baladant du côté de Bastille ou de Filles-du-Calvaire, en longeant le quai de Jemmapes où logeait son alter ego Victor Blainville, dans un appartement peuplé de livres, de brol et de chats. Blainville avait fait son apparition dans C’est toujours les autres qui meurent, histoire d’un commando très spécial fomentant ses méfaits par référence à l’œuvre de Duchamp. On s’était pris aussitôt d’affection pour ce photographe nonchalant et flâneur de Paris dont il affectionnait les recoins secrets chargés de mémoire, des passages couverts aux coulisses du musée Grévin. Ses enquêtes suivantes réveillèrent les fantômes de l’Histoire : Paris de la Révolution (les Exagérés), des réfugiés latino-américains (Bastille Tango), des surréalistes et des militants politiques des années 1930 (Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués). Autant de jeux de pistes entre passé et présent sur lesquels planait la mélancolie des lendemains qui déchantent. Ses livres m’avaient beaucoup marqué et, comme tous ses lecteurs, je m’étais mal résigné à son silence.

En relisant la Marque jaune

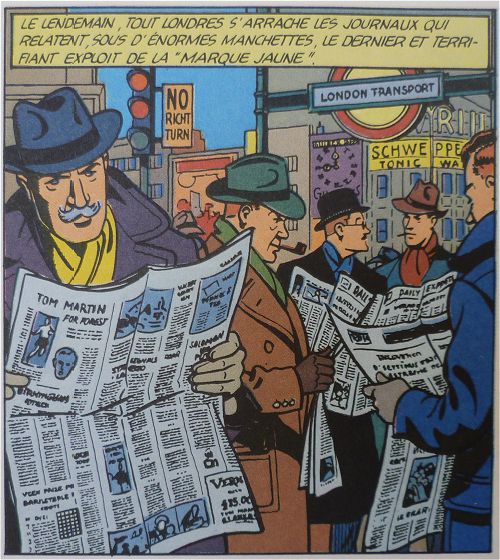

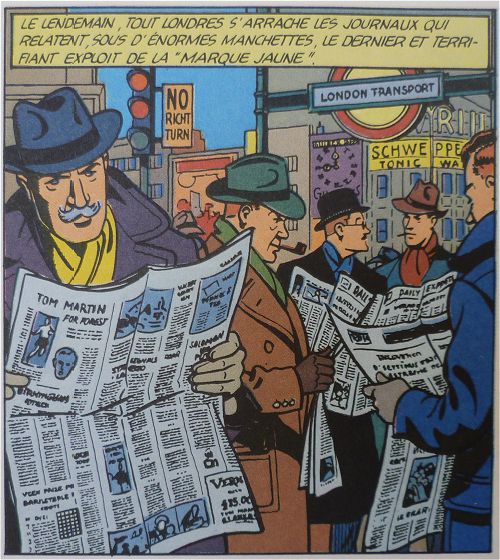

La Marque jaune est de ces albums dont d’innombrables lectures n’altèrent pas le pouvoir d’envoûtement. Jacobs y accomplit la fusion parfaite de l’intrigue (un modèle de construction et d’économie narrative), du décor et de l’ambiance : le Londres des clubs et de Fleet Street, des taxis filant dans la nuit, des docks et des brouillards. On sait que Jacobs effectua sur place des repérages très poussés ; nul doute qu’il s’était également nourri de Conan Doyle, Sax Rohmer et Jean Ray. À l’instar de ses illustres devanciers, Jacobs a bien perçu que Londres était à la fois un formidable terreau feuilletonesque et un home, sweet home confortable comme un bon vieux complet en tweed usé aux coudes. De fait, la Marque jaune est le seul album de Jacobs où nos héros enquêtent à domicile, entre deux périples en Égypte ou dans l’Atlantide. Blake et Mortimer chez eux, c’est Holmes et Watson dans le cocon chaleureux de Baker Street, devisant au coin du feu comme un vieux couple en ménage, la théière et le whisky à portée de la main (et n’est-ce pas pour ces scènes-là qu’on relit Conan Doyle ?).

Mais ce qui m’a frappé à la relecture de l’album, c’est le rôle moteur qu’y joue la chose imprimée sous toutes ses formes. Bien entendu, le méchant diabolique communique par voie de presse, et l’on a droit comme dans tout bon film noir à des inserts sur les manchettes des journaux ; rien là que d’attendu. Mais il y a plus. Leur enquête conduit nos héros à la rédaction du Daily Mail, et Jacobs fait son miel de l’ambiance électrique des soirs de bouclage et du merveilleux système de communication par tuyaux pneumatiques (dont François Truffaut sut également exalter les charmes dans une digression de Baisers volés). Mortimer sympathise avec le vieil archiviste du Daily Mail, aimable second rôle qui sera à son insu le deus ex machina de l’affaire. Il s’absorbe longuement dans la lecture des anciennes collections du journal, pressentant y trouver une piste décisive. Il se fait blouser par la Marque jaune dans la salle de lecture de la bibliothèque du British Museum, dont Jacobs, en quelques cases, restitue admirablement l’atmosphère. Last but not least, c’est non seulement un livre, The Mega Wave, qui recèle la clé du mystère mais, ironie suprême, la dédicace d’un exemplaire (non coupé !) du service de presse ; « Envoyez donc des livres aux critiques », maugrée Mortimer. Au fond, le savant fou aura été victime de sa vanité d’auteur. N’ayant pas supporté les mauvaises critiques, il est devenu un génie du mal. La Marque jaune ? Un écrivain frustré, voilà tout. (C’était ma contribution à la rentrée littéraire.)

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de