« L’ordre des lieux conserve l’ordre des choses »

Ci-dessous la belle première page de l’Art de la mémoire, dont je me suis enfin décidé à entreprendre la lecture. Dans cet ouvrage fondamental, Frances A. Yates retrace l’histoire des moyens mnémotechniques de l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle. Cet art de la mémoire, sous-branche de la rhétorique, inventé par les Grecs puis transmis aux Romains, était destiné à l’origine aux orateurs, auxquels il devait permettre de prononcer de longs discours dans un ordre impeccable. Il consiste à imaginer un lieu à la topographie précise — une maison, un temple, un palais — et à s’y inventer un parcours en plaçant, en des endroits déterminés, des imagines agentes, des images frappantes synthétisant ce qu’on veut dire. Chaque station du parcours représente ainsi un moment du discours. L’orateur, en prononçant celui-ci, n’aura plus qu’à déambuler mentalement dans sa demeure imaginaire pour y retrouver, pièce après pièce, palier après palier, les étapes de son argumentation.

Ci-dessous la belle première page de l’Art de la mémoire, dont je me suis enfin décidé à entreprendre la lecture. Dans cet ouvrage fondamental, Frances A. Yates retrace l’histoire des moyens mnémotechniques de l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle. Cet art de la mémoire, sous-branche de la rhétorique, inventé par les Grecs puis transmis aux Romains, était destiné à l’origine aux orateurs, auxquels il devait permettre de prononcer de longs discours dans un ordre impeccable. Il consiste à imaginer un lieu à la topographie précise — une maison, un temple, un palais — et à s’y inventer un parcours en plaçant, en des endroits déterminés, des imagines agentes, des images frappantes synthétisant ce qu’on veut dire. Chaque station du parcours représente ainsi un moment du discours. L’orateur, en prononçant celui-ci, n’aura plus qu’à déambuler mentalement dans sa demeure imaginaire pour y retrouver, pièce après pièce, palier après palier, les étapes de son argumentation.

Cette pratique, Frances Yates l’inscrit dans un contexte culturel beaucoup plus large. Au-delà de l’histoire de la mémorisation, l’intérêt de son ouvrage est de montrer que cette méthode était porteuse d’un système de représentation du monde qui n’a pas été sans influencer la philosophie, la cosmogonie et l’art — ne serait-ce que parce qu’elle encourageait, outre l’invention d’un lieu imaginaire, la création d’images. Par exemple, telle fresque de Santa Maria Novella datant du XIVe siècle, le Triomphe de saint Thomas, est conçue comme un vaste système mnémotechnique à la gloire de ce saint, récapitulant ses connaissances et ses vertus. Elle totalise en un seul ensemble pictural tout ce qu’il convient de savoir sur Thomas d’Aquin, en recourant à des images conformes aux traités de la mémoire de l’ordre dominicain, qui en fut le commanditaire. (Yates cite au passage Panofsky, qui apparentait la grande cathédrale gothique à une somme scolastique, dans la mesure où elle est disposée selon « un système de parties homologues et de parties de parties ». La cathédrale serait ainsi un locus memoriae non plus mental mais matériel, « pleine d’images placées dans des lieux bien distribués », qu’on peut arpenter « en vrai »).

Mais ce qui m’a d’abord frappé dans l’extrait ci-dessous, c’est combien la légende attribuant au poète Simonide l’invention de l’art de la mémoire prend l’allure d’un conte fantastique (on songe à Mérimée).

Au cours d’un banquet donné par un noble de Thessalie qui s’appelait Scopas, le poète Simonide de Céos chanta un poème lyrique en l’honneur de son hôte, mais il y inclut un passage à la gloire de Castor et Pollux. Mesquinement, Scopas dit au poète qu’il ne lui paierait que la moitié de la somme convenue pour le panégyrique et qu’il devait demander la différence aux Dieux jumeaux auxquels il avait dédié la moitié du poème. Un peu plus tard, on avertit Simonide que deux jeunes gens l’attendaient à l’extérieur et désiraient le voir. Il quitta le banquet et sortit, mais il ne put trouver personne. Pendant son absence, le toit de la salle du banquet s’écroula, écrasant Scopas et tous ses invités sous les décombres ; les cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter et leur faire des funérailles étaient incapables de les identifier. Mais Simonide se rappelait les places qu’ils occupaient à table et il put ainsi indiquer aux parents quels étaient leurs morts. Castor et Pollux, les jeunes gens invisibles qui avaient appelé Simonide, avaient généreusement payé leur part du panégyrique en attirant Simonide hors du banquet juste avant l’effondrement du toit. Et cette aventure suggéra au poète les principes de l’art de la mémoire, dont on dit qu’il fut l’inventeur. Remarquant que c’était grâce au souvenir des places où les invités s’étaient installés qu’il avait pu identifier les corps, il comprit qu’une disposition ordonnée est essentielle à une bonne mémoire.

« Aussi, pour exercer cette faculté du cerveau, doit-on, selon le conseil de Simonide, choisir en pensée des lieux distincts, se former des images des choses qu’on veut retenir, puis ranger ces images dans les divers lieux. Alors l’ordre des lieux conserve l’ordre des choses ; les images rappellent les choses elles-mêmes. Les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit ; les images sont les lettres qu’on y trace. » (Cicéron, De oratore.)

Par une coïncidence curieuse, on a vu deux personnages de séries anglaises récentes pratiquer cet art de la mémoire. Il s’agit de Charles Augustus Magnussen, le maître-chanteur diabolique du troisième épisode de la décevante troisième saison de Sherlock, et d’Élise Wassermann, l’inspectrice quelque peu sociopathe de The Tunnel.

Élise Wassermann (Clémence Poésy) dans The Tunnel.

Les paradoxes de Trollope

Ses vertus étaient trop nombreuses pour être décrites,

et pas assez intéressantes pour mériter de l’être.

On se régale à la lecture des Tours de Barchester, second des six romans d’Anthony Trollope situés dans le comté rural imaginaire du Barsetshire. Autour d’un événement microscopique, la nomination du nouveau directeur d’un hospice pour vieillards, Trollope déploie une réjouissante comédie humaine : querelles de presbytère, conflits de loyauté assaisonnés de quiproquos, luttes de clans et guerres d’influence entre conservateurs et réformistes de l’Église anglicane, dont les répercussions aussi bien sentimentales qu’économiques et politiques vont toucher plusieurs familles, à tous les échelons de la société. Ce gros livre riche en intrigues et en rebondissements, détaillés avec une minutie gourmande, séduit dès l’abord par sa variété de registres. La satire sociale, le sens du portrait et la finesse d’observation y entrent sans crier gare en collision avec le plus franc comique, suscitant fréquemment de grands éclats de rire.

Trollope est le plus renoirien des romanciers victoriens. Envisageant son petit monde avec une ironie bienveillante, il n’a pas son pareil pour illustrer l’adage de la Règle du jeu suivant lequel « tout le monde a ses raisons » et montrer « à quel point l’aspect de toute chose dépend de l’angle sous lequel on le regarde », du point de vue partiel, partial, de chaque personnage. Henry James, dont l’esthétique se situe aux antipodes et dont l’appréciation de Trollope était des plus mitigées, avait néanmoins vu juste en pointant combien ce dernier « sentait, en même temps qu’il la voyait, la multiplicité du quotidien et de l’immédiateté ». Par exemple, si Trollope excelle à montrer le rôle moteur de l’argent et de l’ambition dans la vie sociale, il le fait sans tomber dans le déterminisme écrasant de Balzac ou de Zola. Au contraire, il s’emploie à maintenir son intrigue ouverte sur d’autres directions possibles, en suggérant qu’il s’en faudrait souvent d’un rien — d’un caprice comparable à la décision de Sabine Azéma de fumer ou de ne pas fumer dans Smoking/No Smoking — pour que l’enchaînement des péripéties et le jeu des forces en présence prennent une tout autre tournure.

Ce qui réjouit aussi, c’est la placidité bonhomme avec laquelle Trollope contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en difficulté… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. James, encore lui, reprochait vivement à Trollope ces entorses intempestives à l’illusion réaliste ; mais elles font justement toute la singularité de notre romancier. Paradoxal Trollope : voici un conservateur éclairé et pétri de gros bon sens qui excelle à démonter les préjugés d’une société dont il est un parfait représentant ; un brave ouvrier des lettres qui noircissait consciencieusement ses dix feuillets quotidiens entre ses tâches de fonctionnaire des Postes anglaises dans le but avoué de produire des romans à succès (il en écrivit quarante-sept en moins de quarante ans), et se révèle sans l’avoir cherché d’une étonnante modernité.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Arno Schmidt

Le fichier ayant servi à l’élaboration de Zettels Traum. Cet « hyper-roman » demanda dix ans de travail à Arno Schmidt. Il décrit, en 1 330 pages de format A3 dactylographiées sur trois colonnes, les événements d’une journée d’été dans un petit village en multipliant les niveaux de lecture, les jeux de mots, les néologismes et les associations d’idées. Zettels Traum parut en 1970 sous la forme d’un fac-similé — la mise en page et la composition auraient coûté beaucoup trop cher.

Ceux qui auraient manqué sa diffusion mercredi dernier peuvent visionner sur le site d’Arte l’excellent documentaire d’Oliver Schwehm sur Arno Schmidt. Vivement recommandé.

Phrase qui mérite de passer en proverbe,

et qu’on se promet de resservir dorénavant à nos contradicteurs.

À tout seigneur, tout honneur, c’est Maurice Nadeau qui publia le premier Arno Schmidt en français. Christian Bourgois prit le relais. Depuis 2000, les éditions Tristram maintiennent vaillamment le flambeau. On en profite pour saluer le formidable travail du traducteur Claude Riehl.

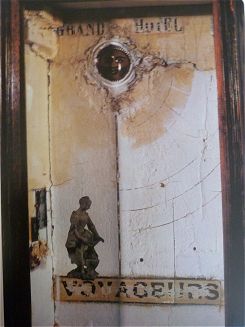

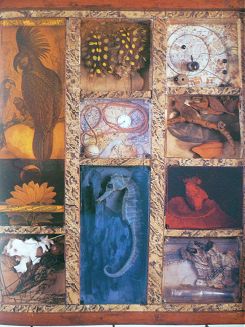

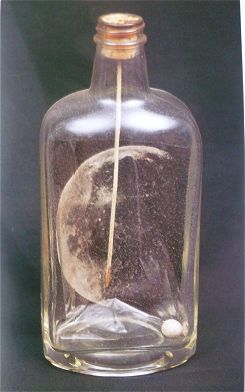

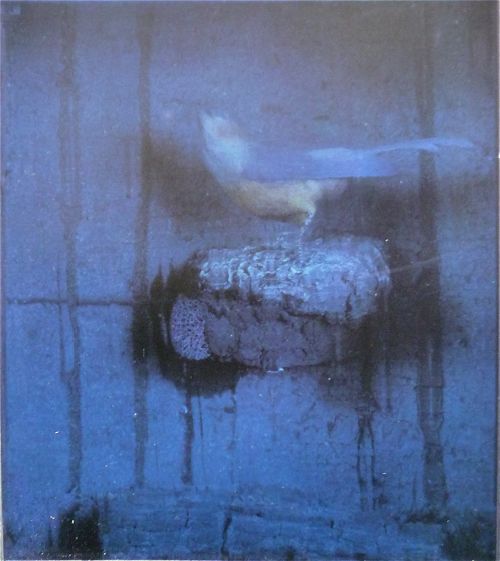

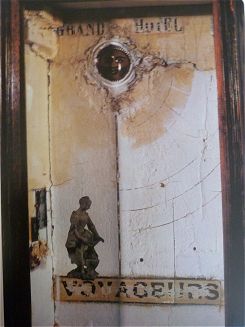

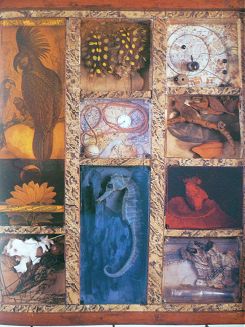

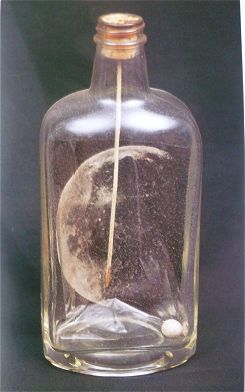

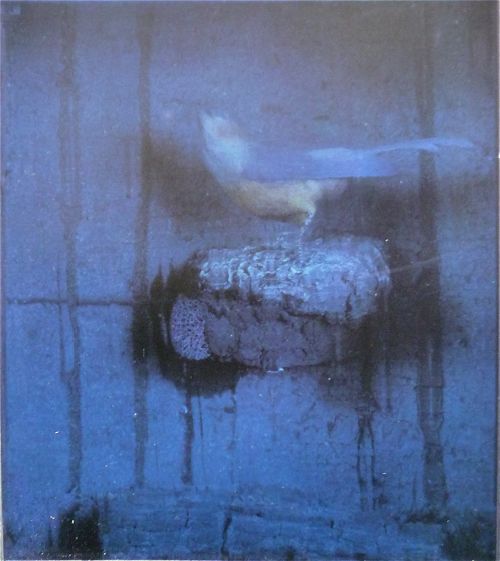

Les boîtes fantômes de Joseph Cornell

Elles provoquent toujours l’émerveillement, les boîtes vitrées où Joseph Cornell composait autant d’univers miniatures en réunissant, avec un sens inné de la rencontre poétique, de modestes objets au fort pouvoir évocateur : pipes à bulles de savon, jouets abîmés, flacons et boules de verre, tiges de métal, coquillages et bois flotté, dés à coudre et à jouer, étiquettes d’hôtels, cartes du ciel, pages de livres déchirées, fragments de vieilles gravures et de photographies. Théâtre d’ombres enchanteur habité par l’esprit d’enfance, ses curiosités « scientifiques » (astronomie, ornithologie), son goût des séries et des tiroirs secrets, des collections d’objets trouvés soigneusement classés dans de petits compartiments ; musée imaginaire hanté aussi par l’image de femmes inconnues et inaccessibles, ballerines et starlettes de cinéma.

Le contraste est total entre le monde intérieur de ce rêveur solitaire et la simplicité sans éclat de son existence. Cornell habita pratiquement toute sa vie à Flushing, dans le Queens, avec sa mère et son frère invalide, une maison de bois blanche et bleue située — ça ne s’invente pas — dans Utopia Parkway. C’est dans le sous-sol de cette maison qu’il accumulait ses trésors et confectionnait ses collages et ses boîtes. Il vécut modestement de petits métiers, colporteur et dessinateur de tissus, représentant en réfrigérateurs, pépiniériste, plus tard graphiste à la pige pour divers magazines (Vogue, Harper’s Bazaar, House and Garden…). Le territoire de ce voyageur sédentaire n’excédait guère les limites de New York qu’il arpentait en tout sens en écumant les brocantes et les librairies d’occasion. Également féru de cinéma et grand collectionneur de films, il réalisa une douzaine de courts métrages, en premier lieu des collages de chutes de films hollywoodiens dénichées dans un entrepôt du New Jersey, puis des œuvres originales tournées avec le concours de Rudy Burckhardt, Stan Brakhage et Larry Jordan.

En attendant d’aller visiter l’exposition que lui consacre jusqu’au 10 février le musée des Beaux-Arts de Lyon, on reparcourt la monographie d’Édouard Jaguer (Filipacchi, 1988) et le livre attachant de Charles Simic, Alchimie de brocante (traduction de Daniel Canty, Le Noroît, 2010), évocation en forme de libre promenade qui marie prose et poésie à des extraits des journaux de Cornell.

À la bibliothèque Sainte-Geneviève

Feuilletant les premières pages des Corps tranquilles de Jacques Laurent afin d’y retrouver, pour les besoins d’un article, un passage sur le métro parisien, je me surprends à replonger dans ce singulier roman-fleuve de 1 300 pages dont la lecture avait tant marqué mes quinze ans (au point de me faire commettre, vingt ans plus tard, un plagiat involontaire : je m’aperçois lui avoir emprunté dans une de mes nouvelles le nom d’un personnage, Monique Chardon, que j’étais convaincu d’avoir inventé). Roman unanimiste (on ne disait pas encore roman choral) situé en 1937, entrecroisant les parcours d’une quinzaine de personnages recrutés par un improbable institut de recherche et de vigilance contre le suicide. Œuvre proliférante au carrefour de l’ancien et du moderne, s’inscrivant dans la tradition du roman d’analyse à la française tendance Stendhal tout en s’adonnant à diverses expérimentations désinvoltes : narration panachée de monologue intérieur, pastiches et collages, essais de simultanéisme, digressions et vagabondages en tout genre. Pour Laurent (cf. son essai Roman du roman), le roman était le genre libre par excellence et il semble avoir eu à cœur d’en épuiser tous les possibles en ne se refusant aucun caprice, aucun plaisir : citer deux pages de son cher Dumas, s’attarder quelque temps auprès d’un personnage secondaire après qu’il a rempli sa fonction narrative, céder à l’ivresse de l’énumération en un morceau de bravoure anticipant Perec (extrait ci-dessous). On notera aussi sa prédilection à dépeindre les états flottants de la conscience, les rêveries d’avant le sommeil nourries d’associations d’idées, l’écheveau des manies, rituels, superstitions et mythologies intimes qui fondent l’existence de tout un chacun – et retiennent certains de ses personnages au bord de la folie douce : ainsi ce petit homme solitaire et tristounet de Toussaint Rose, statisticien obsessionnel qui tient un journal scrupuleux, se pèse et se photographie nu comme un ver tous les mois, et anime en pensée un conseil des ministres imaginaire arbitrant les grandes décisions de sa vie.

À la relecture, je me demande si Laurent n’a pas conçu les Corps tranquilles comme une riposte à la trilogie romanesque de son meilleur ennemi Jean-Paul Sartre, les Chemins de la liberté — laquelle, plombée par sa volonté démonstrative, paraît infiniment plus datée. Quoi qu’il en soit, si j’en juge par les quelques-uns de ses romans suivants qu’il m’est arrivé de lire ou de survoler, sa manière n’a pas tardé à s’empâter, et jamais il n’a retrouvé un tel bonheur d’écriture.

L’après-midi, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il avait regardé ce verger rectangulaire de têtes et d’épaules alignées selon le cordeau des tables. Parmi les nuques rasées et les épaules angulaires des garçons, les chevelures féminines coulaient sur des épaules arrondies. Combien de filles, là, aux jambes serrées, épelant Hegel, expertisant Kant, annotant Népomucène Lemercier, reconstituant la politique de la Maison d’Autriche, constatant la commune genèse sanscrite de l’adjectif « ambigu » et de l’adjectif « amphigourique », débattant de savoir si la lumière réclamée par Goethe était propre ou figurée, détaillant la reproduction chez les phanérogames vasculaires, jaugeant la politique des pourboires, reconstituant les équations de Lorentz, critiquant la loi des trois états, remontant l’évolution de la responsabilité juridique, discriminant les influences subies par Gérard de Nerval, s’initiant à la colère dans le traité de psychologie de Dumas, évaluant le raisonnement par récurrence, plongeant dans le théâtre élisabéthain, mettant au pas les carbures, lisant un livre de Jules Romains en attendant la camarade avec laquelle elle ira dîner, numérotant les perversions sexuelles de Baudelaire, apprenant la fonction glycogénique du foie, coupant les pages de la Nouvelle Revue française achetée, avec Votre beauté, au kiosque du Panthéon, pesant les planètes, soupesant les manuels, braquant les dictionnaires, révisant l’emploi de xv, résumant Freud, schématisant un glacier, jugeant Gladstone, retraçant la tradition érotique des conteurs en langue d’oïl, apprenant le cocuage de Musset, comptant les ressources de la Nouvelle-Guinée, mettant à sa place la théorie de la plus-value, embrouillant électrons et atomes, pensant donc étant, inventoriant le transformisme, commentant la loi de Mendel, expliquant Madame Bovary, réitérant la formation d’un delta, parallélant l’amour chez les héros de Racine et chez ceux de Hugo, effleurant le goût de Chateaubriand pour sa sœur, épluchant la constitution des États-Unis, traitant les acides, pelotant le radium, analysant le traité de Westphalie, rassemblant tout ce qui doit être su du pentamètre, pensant que le jeune homme au visage maigre-mat qui commente la Princesse de Clèves n’est pas venu s’asseoir à sa place habituelle, recensant les fonctions algébriques, délimitant l’emploi de « ut », déterminant les modalités du jugement, annotant la culture du colza, fichant le Décaméron, exposant les Bijoux indiscrets, esquissant la paléontologie du pied de cheval, explorant les sources du naturalisme, calculant l’angle d’incidence, rappelant la loi sur les successions, dessinant une amibe, supputant le processus de reproduction chez les mammifères, apaisant la querelle des Investitures, affranchissant l’esclave Proclus sous Caligula, supposant A fonction de B, prévoyant et punissant le faux et l’usage de faux, se fondant sur le traité de Verdun, motivant le quiétisme, dénouant le sentiment de Bérénice pour Titus, divisant en trois parties la rencontre d’Ulysse et de Nausicaa, légiférant les oscillations du pendule, relisant pour son plaisir les Contes de La Fontaine, rapportant impartialement la fureur d’Othello, additionnant les coalitions, fouillant le caractère du chlore, contresignant le traité de Paris, dépeignant Bussy-Rabutin, enrégimentant les intégrales, découpant Léonard de Vinci, reconnaissant le droit d’association, dépiautant Port-Royal, enquêtant à propos du théâtre sous la Terreur, pourchassant l’esprit du législateur, compilant les versions de Don Juan, énumérant les vertus des humanités, départageant les vrais Giorgione des faux Giorgione, vérifiant l’emploi du digamma, contrôlant la rareté des apax ! L’étudiant les avait contemplées, ces filles assises autour des tables, au milieu des garçons, ou debout à compulser le dos des livres sur les rayons, ou cheminant vers les w.-c.

Jacques Laurent, les Corps tranquilles (1948).

Les centenaires nous fatiguent

On a compté vingt-trois prousteries dans cette vitrine de librairie (dont l’autre moitié était occupée, quelle surprise, par autant de camusages). L’inflation commémorative produit l’effet exactement inverse à celui recherché : indigestion instantanée, envie d’aller voir ailleurs, ferme résolution de ne pas lire Proust, ses notes de blanchisserie, ses exégètes aussi brillants ou prestigieux soient-ils, durant au moins le prochain siècle.

Cela étant, un ami bien intentionné m’a prêté Proust contre Cocteau de Claude Arnaud (Grasset), que j’ai lu avec intérêt. Anecdotiquement, parce que l’auteur ne donne pas dans la proustolâtrie, c’est le moins qu’on puisse dire. Plus fondamentalement, parce qu’il conduit une réflexion fine et nuancée sur les rapports entre la vie et l’œuvre d’un écrivain, qui dépasse le cas particulier de Proust et de Cocteau — dont les relations complexes sont au demeurant fort bien analysées et mises en perspective dans leur époque, sans anachronisme rétrospectif, c’est assez rare pour être souligné. La vieille critique expliquait platement l’œuvre par la vie. Le structuralisme, en sens inverse, voulut établir un cordon sanitaire entre la vie et le Texte avec un grand T afin de prémunir ce dernier, non sans puritanisme théorique, de toute contamination par les miasmes de l’expérience humaine. Le mérite de Claude Arnaud est de montrer que les choses ne sont pas si simples.

De la copie comme création

Il existe un vertige philologique. Le génie de Borges fut d’apercevoir qu’il y avait là non seulement sujet à réflexion, mais matière à fiction — et à invention d’un fantastique inédit. Cependant, les spéculations borgésiennes recoupent des questions bien réelles qu’aborde Luciano Canfora dans son essai le Copiste comme auteur — en convoquant d’ailleurs Pierre Ménard dans le cours de sa démonstration.

Quoiqu’il s’appuie sur une érudition considérable, ce petit livre est moins une étude savante qu’une succession de courts aperçus sur un même écheveau de problèmes, envisagés à chaque chapitre à partir d’un angle de vue différent. S’agissant des textes de l’Antiquité classique, la question est de savoir ce qu’on lit et même qui on lit, autrement dit de s’interroger sur les processus de transmission par lesquels les textes anciens nous sont parvenus. Ces questions sont loin d’être récentes. Tels érudits du IVe siècle se la posaient déjà à propos de textes vieux pour eux de huit cents ans, ce qui donne une idée de l’abîme qui nous sépare de ces derniers. De la tradition orale au codex en passant par les rouleaux de papyrus, chacun sait que les textes anciens ont connu une histoire mouvementée : copiés et recopiés avec tous les risques d’erreurs qui s’ensuivent, ils furent remaniés, altérés, cités, traduits, abrégés, compilés, détruits, reconstitués… Le travail du philologue, suppose-t-on alors, consisterait à reconstituer patiemment, par la comparaison des diverses variantes conservées, leur généalogie de manière à remonter jusqu’à l’archétype le plus sûr. Or, les choses ne sont pas si simples.

Loin d’avoir été linéaire et verticale, la transmission des textes s’est effectuée de manière oblique et polycentrée, si bien que la notion même d’archétype apparaît illusoire. D’une part, l’intervalle entre ces archétypes et la date de composition de l’œuvre peut être immense, et les altérations les plus importantes surviennent généralement au début de la vie d’un texte. D’autre part, le manuscrit identifié comme archétype pourra n’être qu’une copie parmi d’autres qui aura eu la chance « arbitraire » de survivre. L’une des raisons en est la fragilité des lieux de collecte et d’archivage que furent les grandes bibliothèques comme celle d’Alexandrie, plus riches mais aussi plus vulnérables parce que plus fréquemment sujettes aux pillages et aux destructions que des bibliothèques privées situées à la périphérie des grandes cités. Ce sont donc de celles-ci que nous tenons souvent les copies les plus anciennes, qui ne sont pas forcément les plus fiables.

Plus fondamentalement, les notions d’auteur et de création originale sont des inventions modernes, et il y a quelque anachronisme à les appliquer à l’Antiquité et au Moyen Âge, où elles recouvraient des réalités beaucoup plus instables et mouvantes. Dans l’Antiquité, un « manuscrit » original pouvait n’être rien d’autre qu’un ensemble de notes, de feuillets servant de support à un enseignement oral, de sorte qu’au moment de la première transmission, il y eut d’emblée multiplication d’interprétations, de variantes et de ramifications, donnant lieu à plusieurs versions d’une même « œuvre ». Au passage, Canfora pointe la dimension collective du mode de composition des textes, en rappelant que certains corpus philosophiques des écoles platoniciennes ou aristotéliciennes furent élaborés, au sein de cercles d’érudits, par des communautés de lecteurs. Dès lors, le copiste cesse d’être ce scribe ignorant qui dénature, en le recopiant, un texte qu’il ne comprend pas ; il faut plutôt l’envisager comme son premier éditeur (au sens anglais : editor et non publisher). La copie ne fut pas seulement le vecteur de la transmission des textes; elle appartient de plein droit au processus de leur élaboration.

Luciano CANFORA, le Copiste comme auteur (2002). Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Anacharsis, « Essais », 2012, 124 pages.

Luciano CANFORA, le Copiste comme auteur (2002). Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Anacharsis, « Essais », 2012, 124 pages.

Ci-dessous la belle première page de l’Art de la mémoire, dont je me suis enfin décidé à entreprendre la lecture. Dans cet ouvrage fondamental, Frances A. Yates retrace l’histoire des moyens mnémotechniques de l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle. Cet art de la mémoire, sous-branche de la rhétorique, inventé par les Grecs puis transmis aux Romains, était destiné à l’origine aux orateurs, auxquels il devait permettre de prononcer de longs discours dans un ordre impeccable. Il consiste à imaginer un lieu à la topographie précise — une maison, un temple, un palais — et à s’y inventer un parcours en plaçant, en des endroits déterminés, des imagines agentes, des images frappantes synthétisant ce qu’on veut dire. Chaque station du parcours représente ainsi un moment du discours. L’orateur, en prononçant celui-ci, n’aura plus qu’à déambuler mentalement dans sa demeure imaginaire pour y retrouver, pièce après pièce, palier après palier, les étapes de son argumentation.

Ci-dessous la belle première page de l’Art de la mémoire, dont je me suis enfin décidé à entreprendre la lecture. Dans cet ouvrage fondamental, Frances A. Yates retrace l’histoire des moyens mnémotechniques de l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle. Cet art de la mémoire, sous-branche de la rhétorique, inventé par les Grecs puis transmis aux Romains, était destiné à l’origine aux orateurs, auxquels il devait permettre de prononcer de longs discours dans un ordre impeccable. Il consiste à imaginer un lieu à la topographie précise — une maison, un temple, un palais — et à s’y inventer un parcours en plaçant, en des endroits déterminés, des imagines agentes, des images frappantes synthétisant ce qu’on veut dire. Chaque station du parcours représente ainsi un moment du discours. L’orateur, en prononçant celui-ci, n’aura plus qu’à déambuler mentalement dans sa demeure imaginaire pour y retrouver, pièce après pièce, palier après palier, les étapes de son argumentation.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.