L’invention de la poste

Par tempérament autant que par nécessité pécuniaire qui le voua longtemps aux travaux de journalisme, Thomas De Quincey écrivit sur tous les sujets imaginables : des sociétés secrètes à la toilette de la dame hébraïque, de la révolte des Tartares à la casuistique des repas romains. Sa culture classique et son érudition étaient considérables, sa mémoire presque effrayante. Au début des Césars, il en appelle à l’indulgence du lecteur, ayant dû composer son ouvrage de tête, loin de toute bibliothèque et sans aucun livre de référence à portée de main — ce dont personne en vérité ne se serait douté s’il avait omis de le signaler. Une scène emblématique, c’est celle, fort drôle, qui ouvre Sortilège et Astrologie. De Quincey raconte comment, s’étant vu réclamer de la copie à brève échéance, il part à la pêche au sujet. Le mot doit s’entendre littéralement, notre auteur conservant ses manuscrits en vrac dans une baignoire débordant de papiers. L’opération donne lieu à un cérémonial quelque peu parodique, narré avec force détails. En présence de trois jeunes femmes de la maisonnée élues au rang d’arbitre afin de garantir, comme au loto, l’honnêteté du procédé, on charge un jeune homme, symbole de candeur, de plonger la main dans la baignoire… d’où il retire des notes anciennes sur l’astrologie. Et De Quincey de se lancer aussitôt sur le sujet.

Autant dire qu’à l’instar de Charles Lamb ou de Chesterton, on s’ennuie rarement en sa compagnie. Peu importe à la limite ce dont nous entretiennent ces auteurs1. Ce qui enchante chez eux, c’est le mouvement de la pensée, qu’on a plaisir à suivre en ses détours, ses paradoxes fertiles. Le début de la Malle-Poste anglaise est à cet égard typique de la manière de De Quincey, de son mélange de romantisme et d’ironie, de son penchant pour la phrase sinueuse et ramifiée, se développant comme par excroissances successives, de son goût de la digression intempestive poussée jusqu’à la ratiocination (deux notes de bas de page dès les deux premières phrases). On y retrouve aussi son talent à faire lever des images qui ont la puissance de visions (l’ivresse de la vitesse, le feu tremblant des lanternes trouant les ténèbres des routes solitaires), talent que la suite du texte confirmera amplement s’il en était besoin. On est enfin touché de l’enthousiasme de ce témoin de première main assistant en direct à la naissance de la poste — service public cher à notre cœur et que depuis trente ans les pouvoirs publics s’acharnent à démanteler, avec le succès qu’on sait.

1 Charles Lamb, Essais d’Elia (Le Promeneur, 1998). Gilbert Keith Chesterton, le Défenseur, (Egloff, 1945), le Paradoxe ambulant (Actes Sud, 2004), etc.

Quelque vingt ans (ou plus) avant que je n’obtinsse mes diplômes à Oxford, Mr. Palmer, en ce temps député de Bath, avait accompli deux choses fort difficiles à faire sur notre petite planète terrestre, encore que les excentriques habitants des comètes les prisent peut-être fort peu : il avait inventé les malles-postes et épousé la fille1 d’un duc. Par quoi il fut deux fois plus grand que Galilée, lequel inventa sans doute (ou, ce qui est la même chose2, découvrit) les satellites de Jupiter, qui viennent tout de suite après les malles-postes pour les deux qualités capitales de la vitesse et de la ponctualité, mais n’épousa point la fille d’un duc.

Ces malles-postes, telles que les organisa Mr. Palmer, ont droit de ma part à une notice circonstanciée, étant donné la part si grande qui fut la leur dans le développement anarchique de mes rêves. Si elles jouèrent ce rôle, ce fut premièrement par leur vélocité sans précédent à cette époque — elles révélèrent les premières la splendeur de la vitesse — ; secondement, par les effets grandioses produits par leurs lanternes conjointement aux ténèbres des routes solitaires ; troisièmement, par la beauté et la puissance animales dont faisait si souvent preuve la catégorie de chevaux choisis pour ce service postal ; quatrièmement, par la présence consciente d’un cerveau central qui, au milieu de vastes distances3 — de tempêtes, de ténèbres, de périls —, surmontait tous les obstacles pour aboutir à un ferme système coopératif de portée nationale. J’avais le sentiment que le service postal parlait par la voix de quelque puissant orchestre où mille instruments, tous ignorants les uns des autres et de ce fait en danger de désaccord, dociles cependant comme des esclaves au suprême bâton de quelque grand chef, concouraient à une harmonie aussi parfaite que celle du cœur, du cerveau et des poumons dans un organisme sain.

1 Lady Madeline Gordon.

2 La même chose. Ainsi, dans le calendrier des fêtes de l’Église, la découverte de la Vraie Croix (par Hélène, mère de Constantin) est consignée (et cela, pourrait-on croire, avec une intention de sarcasme conscient) comme l’Invention de la Croix.

3 Vastes distances. C’était un fait bien connu des voyageurs de malle-poste que deux malles-postes, allant en sens inverse et partant à la même minute de deux points distants de six cents milles, se rencontraient presque toujours sur un certain point qui partageait exactement la distance totale.

P.-S. Dernière minute. Christophe Van Rossom, fin connaisseur de notre auteur, prononcera demain une conférence sur De Quincey aux Midis de la poésie, en remplacement du conférencier prévu. C’est à 12 h 40 à Bruxelles, dans le petit auditorium des Musées royaux des Beaux-Arts. Si vous êtes dans les parages, vous ne perdrez pas votre temps en allant l’écouter.

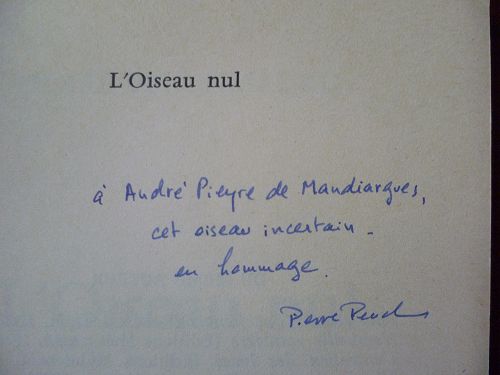

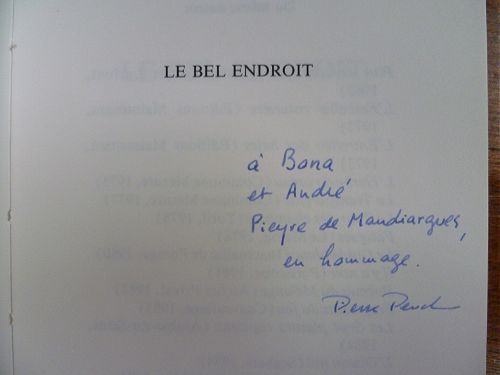

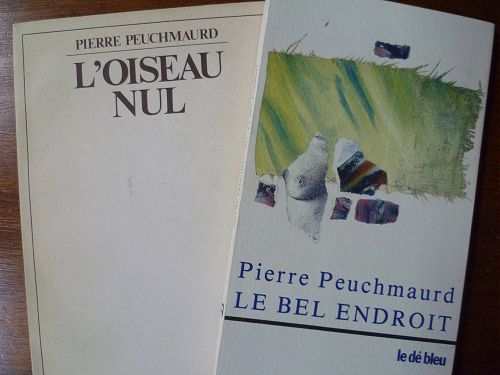

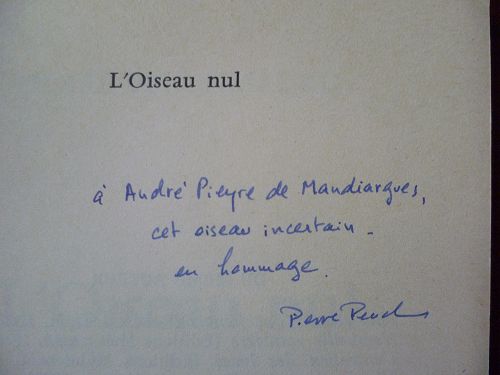

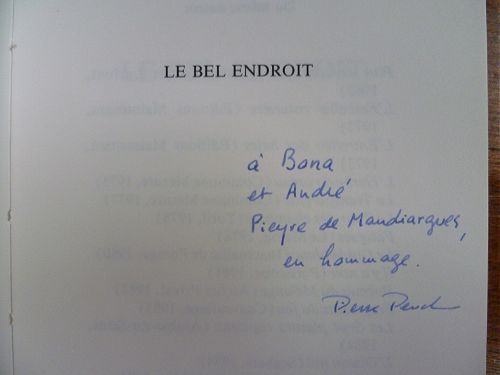

Dédicaces

On est évidemment très ému d’avoir en main ces livres qui témoignent d’un passage de courant (il y a, oui, de l’électricité dans l’air) entre deux hommes qu’on admire et qu’on aime — et ça n’a rien à voir, pour cette fois, avec du fétichisme puéril de collectionneur.

Hitchcock et Newman

C’est la réplique qui m’a le plus fait rire dans le livre de Patrick McGilligan. S’il ne traitait pas exactement ses acteurs comme du bétail, Hitchcock pouvait se montrer d’une cordialité glaçante lorsque le courant ne passait pas. Et, chose certaine, il ne supportait pas les acteurs du genre « psychologique » qui se torturent les méninges sur les « motivations profondes » de leur personnage et assaillent de questions leur metteur en scène. On se doute dès lors qu’il eut quelque difficulté, à la fin de sa carrière, avec la nouvelle génération de comédiens formés à la Méthode. Sur le tournage du Rideau déchiré (film qui souffre entre autres problèmes du miscasting flagrant de son couple vedette), une batterie de collaborateurs étaient chargés de faire tampon entre le cinéaste et Paul Newman « qui l’irritait avec ses questions inspirées par l’Actors’ Studio et ses suggestions de scénario tout aussi irritantes ».

« Une de nos tâches, se rappelle [le scénariste Keith] Waterhouse, était de tenir Paul Newman à distance de notre réalisateur, lui décrivant la pensée derrière chaque scène ou réplique qui l’inquiétait et, si nécessaire, inventant des explications tirées par les cheveux pour le comportement des personnages. Nous sommes devenus assez experts en la matière. »

Une scène complètement mineure, où Newman devait rencontrer secrètement [Julie] Andrews et recevoir un paquet de sa part, le préoccupait terriblement ; malgré tous les efforts des scénaristes pour le rassurer, il tint absolument à en parler longuement avec Hitchcock pendant la répétition. Après maintes circonlocutions, Newman demanda finalement comment il devait réagir face à Andrews.

Hitchcock répondit, avec son plus bel accent britannique : « Eh bien, monsieur Newman, je vais vous dire exactement ce que je pense. Miss Andrews descendra l’escalier avec le paquet, et vous, si vous le voulez bien, regarderez juste un peu à droite de la caméra pour remarquer son arrivée ; sur quoi mon public dira : “Oh ! qu’est-ce qu’il regarde, le gars ?” Et alors, je couperai, voyez-vous, et leur montrerai ce que vous regardez. »

« Je n’ai jamais entendu une meilleure ou plus concise analyse de ce que c’est que faire un film », conclut Waterhouse.

Hitchcock, ombres et lumière

Le livre de mon été. Un pavé de neuf cents pages (plus deux cents autres de filmographie, de références et d’index) dévoré d’un bel appétit, aussi passionnant que l’était la biographie de Howard Hawks par Todd MacCarthy parue chez le même éditeur. Le complément désormais indispensable au Hitchcock/Truffaut. On apprend des tas de choses sur l’enfance et la famille de Hitch, ses débuts professionnels, ses méthodes de travail (qui nuancent l’image d’un perfectionniste maniaque), son investissement dans la préparation des films et le travail avec les scénaristes procédant par plusieurs couches de réécriture, la manière dont il s’assimilait progressivement le film en cours de maturation en le racontant inlassablement aux participants pressentis, avec un plaisir gourmand, jusqu’à le posséder par cœur ; l’importance du rôle d’Alma Reville (non crédité à sa juste mesure dans les génériques) ; l’engagement discret d’Hitchcock durant la Deuxième Guerre (qui dément la réputation d’un créateur réfugié dans sa tour d’ivoire), son penchant marqué pour les mystifications et les plaisanteries scabreuses d’un goût parfois douteux (le cockney, en Hitch, ne sommeillait que d’un œil), son jeu du chat et de la souris avec les producteurs et la censure, ses rapports avec les comédiens, loin de la légende voulant qu’il traite les acteurs comme du bétail. On notera à ce propos le soin extrême qu’il apportait au casting des seconds rôles, servi par une mémoire encyclopédique du théâtre qui lui permettait par exemple de se souvenir à point nommé de telle comédienne anglaise aperçue quinze ans plus tôt sur scène. Anecdote amusante, parmi beaucoup d’autres : l’apparence de Raymond Burr, le mari assassin de Fenêtre sur cour : chevelure courte et frisée, lunettes, chemises blanches, tabagisme, visait à évoquer David O. Selznick ! Petite vengeance d’Hitchcock qui en avait bavé sous la férule (et le contrat machiavélique) du producteur.

Un tel livre s’appuie évidemment sur un travail d’enquête colossal ; mais ici la masse d’informations, bien proportionnée et mise en perspective, est distillée avec un réel talent narratif (qualités dont l’absence rend souvent fastidieux ce genre de pavé biographique ; rien de tel ici). Ni hagiographie ni déboulonnage mais un regard à juste distance. Patrick McGilligan cherche naturellement à voir au-delà de l’image publique du cinéaste et de sa légende, élaborée de son vivant par l’intéressé lui-même ; mais il se garde de la nouvelle mode anglo-saxonne de la biographie à charge, où la moindre note de blanchisserie impayée est brandie par le biographe-procureur pour convaincre son sujet d’infamie. À quelques reprises, il remonte calmement les bretelles de Donald Spoto — qui avait noirci le tableau comme à plaisir dans son Dark Side of Genius — en proposant une interprétation plus nuancée (et plus convaincante, il me semble) des faits. Et quand il bute sur une zone d’ombre, il l’admet très simplement. Que s’est-il exactement passé entre Hitchcock et Tippi Hedren sur le tournage de Marnie qui a glacé leurs relations (et peut-être provoqué cette fracture irrémédiable dans l’œuvre du cinéaste, souvent notée par les commentateurs) ? McGilligan passe en revue les hypothèses, confronte les témoignages, avant de conclure qu’on ne le saura sans doute jamais avec certitude.

Parmi les nombreuses choses que j’ignorais, je retiendrai celle-ci. Après l’échec de Marnie et du Rideau déchiré, il y eut un moment où Hitchcock sentit qu’il perdait la main. À l’instar d’un Kubrick, il n’avait jamais cessé de voir énormément de films et de se tenir précisément informé de l’évolution du cinéma. Là, pour la première fois, face à l’émergence du « nouveau cinéma » des années 1960, il eut l’impression d’être techniquement dépassé (les films d’Antonioni en particulier lui firent une forte impression, qui tourna même à l’obsession). C’est alors qu’il se lança dans l’écriture d’un film encore plus radical que Psychose. Ce serait un film de style moderne et sans vedettes, tourné en décors et lumière naturels avec de la pellicule rapide, avec sexe et violence ultra-explicites — comme si, pour la première fois, tout le contenu latent des films de Hitchcock se trouvait jeté en pleine lumière. Ce projet très personnel, Frenzy (sans lien avec le film qui sera tourné quelques années plus tard sous le même titre), comptait énormément pour le cinéaste qui s’impliqua à fond dans sa préparation en paraissant y trouver une seconde jouvence. Cependant, le film ne vit jamais le jour, faute d’obtenir l’appui de producteurs effrayés par l’audace du scénario. Sans préjuger du résultat (Truffaut, qui lut le script, fit honnêtement part de son scepticisme à Hitchcock, qui en fut quelque peu blessé), la description qu’en donne McGilligan ne laisse pas d’intriguer. Voilà un film fantôme, à l’instar du Voyage de Giuseppe Mastorna de Fellini et des Aventures de Harry Dickson de Resnais, auquel on n’a pas fini de rêver.

Patrick McGILLIGAN, Alfred Hitchcock. Une vie d’ombres et de lumière. Traduction de Jean-Pierre Coursodon. Actes Sud, 2011, 1128 pages.

Patrick McGILLIGAN, Alfred Hitchcock. Une vie d’ombres et de lumière. Traduction de Jean-Pierre Coursodon. Actes Sud, 2011, 1128 pages.

[La traduction et l’édition d’un tel ouvrage représentent un travail considérable, et l’on sait gré à l’éditeur d’avoir maintenu l’index, outil indispensable régulièrement sacrifié par l’édition française. On regrette d’autant plus les défaillances du relecteur d’épreuves, qui a laissé passer des coquilles et des fautes d’accord spectaculaires, ce à quoi Actes Sud ne nous avait guère habitués. Plus étrange : il est de tradition de désigner David O. Selznick par ses initiales, D.O.S. ou DOS. Cet acronyme est curieusement composé « Dos » dans le livre (l’œil bute là-dessus à chaque occurrence) : quelqu’un, au moment de la préparation de la copie, a dû faire un chercher-remplacer hâtif, sans prendre garde qu’il en résulterait des bizarreries telles qu’« un acteur filmé de Dos ».]

Dans les pas du Promeneur

Je vais pouvoir frimer à mon tour, me trouvant depuis peu l’heureux possesseur de quatre tomes (sur les six parus) du Promeneur. Conçu « sur le modèle des gazettes littéraires du XVIIIe siècle », cette revue aussi sobrement élégante que discrètement intempestive se voulait le reflet de la « bibliothèque réelle et imaginaire » de ses fondateurs, Patrick Mauriès et Michèle Hechter. C’est un bonheur de se plonger dans ces volumes toilés, tantôt en lisant un numéro de la première à la dernière page, tantôt en picorant au hasard — ici une lettre de Freud, là des notes de Walter Benjamin sur le haschich, ailleurs deux articles d’Edith Wharton sur la décoration intérieure —, tantôt en butinant dans les marges et les à-côtés (c’est même souvent par là qu’on commence) : légendes des photos de couverture étendues parfois aux proportions d’un articulet, comptes rendus de livres et d’expositions (le plus souvent signés Bernard Turle) apportant l’air de Rome et de Londres. Plaisir bien connu des revues ; on en connaît peu qui le dispensent sous une forme aussi pure.

Il existe une longue tradition de libraires-éditeurs et une tradition parallèle de revues ayant débouché sur une activité éditoriale. Le Promeneur appartient à cette dernière lignée. On y voit se dessiner, livraison après livraison, le catalogue du futur éditeur du même nom : souci des formes et plaisir de la trouvaille, prédilection marquée pour l’Angleterre et l’Italie — avec quelques incursions en Allemagne et en Amérique latine —, indifférence à l’actualité — ou désir, plutôt, de créer sa propre actualité en faisant ressurgir quantité d’écrivains oubliés ou de miettes négligées d’auteurs réputés —, goût des textes inclassables ignorant le partage et la hiérarchie des genres, intérêt pour l’histoire de l’art, des styles et du goût — de la mode au design en passant par l’architecture et la photographie —, la curiosité et les curieux, les excentriques et les collectionneurs. Si ce programme paraît presque banal aujourd’hui, il faut rappeler qu’il n’en était rien au début des années 1980, et combien l’arrivée du Promeneur — et de quelques autres officines : Quai Voltaire, L’Arpenteur, Salvy et Rivages — fit souffler un vent de fraîcheur sur les tables des librairies.

Le Promeneur avoue sans ambages son affection pour les rituels et les petits cérémoniaux, « a fortiori lorsqu’ils sont ironiques ou désuets », pour « le jeu rhétorique, le leurre, les splendeurs de l’illusion et de l’artifice, l’idée que la littérature ne réfléchit pas le monde mais construit des simulacres ». On ne s’étonnera donc pas d’y rencontrer les noms de Baltasar Gracián, Thomas De Quincey, Charles Lamb, Walter Pater, Ramon Gomez de la Serna, Chesterton et Borges, Guillermo Cabrera Infante, Alberto Savinio et Aldo Palazzeschi, Edith Sitwell et Barbara Pym, Edmund White et Angus Wilson, mais aussi Carlo Ginzburg, Georg Simmel, Amy Warburg, Baltrusaitis et André Chastel — ni que le seul auteur français contemporain au sommaire soit Jean-Benoît Puech1.

Au hasard de ma flânerie, j’ai particulièrement goûté une nouvelle de Raoul Ruiz, Sixte VI dans la Sixtine, où le cinéaste de la Vocation suspendue donne libre cours à son goût ironique pour la théologie ; un essai de Mario Praz sur les magazines anglais des années 1930 ; un incroyable portrait de faussaire signé Federico Zeri ; les considérations du cher Max Beerbohm sur le chapeau haut-de-forme ; les transformations de Florence racontées par Emilio Cecchi ; une drôlissime évocation des puces de Milan par Carlo Emilio Gadda (rarement le bric-à-brac de la brocante aura-t-il été suggéré avec autant de verve) ; une passionnante analyse, par Alain Mérot, d’un tableau d’Eustache Le Sueur ; une nouvelle fascinante de l’Argentin Manuel Mujica Lainez, apothéose du fétichisme de la collection : jalousie d’une femme pour le tableau qui la représente, soulagement de son amant collectionneur d’être quitté par elle — car c’est de son portrait qu’il est passionnément épris. (Mujica Lainez était alors traduit pour la première fois en français, et ne l’a guère été depuis ; on ajoute à nos listes Mystérieuse Buenos Aires publié chez Séguier en 1988.)

1 J’allais oublier une lettre tout à fait lisible de Derrida, qui déconstruit avec assez bien d’ironie la notion de déconstruction.

Le troisième rayon

Messieurs Russel Ash et Brian Lake ne sont pas un tandem d’assassins sortis d’un livre de Thomas De Quincey ou de Marcel Schwob mais une paire de bibliomanes timbrés comme on les aime. De leurs moissons infatigables dans les brocantes, les charity shops et chez les bouquinistes, ils ont rapporté plusieurs milliers d’ouvrages plus improbables les uns que les autres. Bizarre Books. A Compendium of Classic Oddities distille la substantifique moelle de leurs folles trouvailles. Qu’on y picore à ses moments perdus ou qu’on l’épluche page après page — car cet inventaire engendre une accoutumance grave —, on y fera provision de titres à l’humour involontaire, que l’évolution de la langue a lestés de sous-entendus scabreux à l’insu de leur innocent auteur : Drummer Dick’s Discharge, Games You Can Play with your Pussy, Shag the Pony, Queer Chums, Erections on Allotments, The Nature and Tendancy of Balls, Seriously and Candidly Considered in Two Sermons, Cock Tugs, Scouts in Bondage, Invisible Dick, Two Men Came Together, etc.

On y arpentera tous les champs du savoir, de la botanique à la sexualité et des sciences appliquées à l’hygiène domestique en passant par la linguistique et le droit. On y croisera chemin faisant une procession ahurissante de théories fumeuses et de manuels dédiés aux matières les plus absurdes. On vérifiera par là que, quelque aberrant sujet que puisse concevoir l’esprit humain, il s’est trouvé un savant Cosinus, un inventeur en herbe ou un illuminé pour lui consacrer un ouvrage avec un sérieux imperturbable. Vous rêviez de maigrir par la prière ou de fabriquer un Stradivarius dans votre cuisine ? Quelqu’un y a pensé pour vous !

On constatera en somme qu’une simple nomenclature de titres de livres est susceptible de provoquer l’hilarité à toutes les pages. Merci à H, complice en choses anglaises, pour cet épatant cadeau.

Échantillon

Cancer : Is the Dog the Cause ?

The Biochemist’s Songbook

The Supernatural History of Worms

Understand Your Tortoise

How to Write While You Sleep

The Second-Hand Parrot : A Complete Pet-Owner’s Manual

Enjoy Your Chameleon

Enjoy Your Skunks

Pigs I Have Known

How to Eat A Peanut

What to Say When You Are Talking to Yourself

Ice Cream for Small Plants

External Genitalia of Japanese Females

The Thermodynamics of Pizza

Teach Yourself to Fly

The Romance of Proctology

Nuclear War : What’s in It for You

The Gas We Pass : the Story of Farts

The History of Cold Bathing

How to Get Fat

Castration : the Advantages and Disadvantages

How to Pick Up Women on Public Beaches

The Madam as Entrepreneur : Career Management in House Prostitution

A Handbook on Hanging

From Cleopatra to Christ. Arguing that the Former Was the Latter’s Mother

Becoming A Sensuous Catechist

Did the Virgin Mary Live and Die in England ?

Was Jesus Insane ?

Hell : Where Is It ?

Why Jesus Never Wrote a Book

Electricity and Christianity

Sex After Death

Do-It Yourself Coffins : for Pets and People

Phone Calls from the Dead

A Selected Bibliography of Snoring or Sonorous Breathing

A Compedium of the Bibliographical Literature on Deceased Entomologists

An Annotated Bibliography of Evaporation

Selective Bibliography of the Literature of Lubrication

Russel Ash et Brian LAKE, Bizarre Books. A Compendium of Classic Oddities. Harper Perrenial, 2007.

Russel Ash et Brian LAKE, Bizarre Books. A Compendium of Classic Oddities. Harper Perrenial, 2007.

On tient un bon rhume

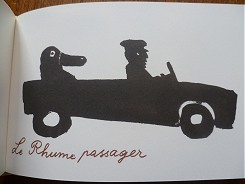

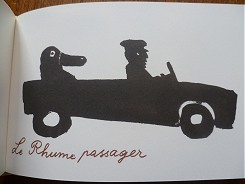

Affichiste, peintre et décorateur de théâtre, André François (1915-2005) a dessiné de nombreuses couvertures de magazines, de Vogue au Nouvel Observateur, et illustré Prévert, Vian et Jarry. Ses propres albums, les Larmes de crocodile, On vous l’a dit ?, Tom et Taby, ont marqué une date dans la conception du livre illustré pour enfants.

On se fera une idée agréable de son talent en acquérant ce petit volume réédité avec soin chez Robert Delpire. C’est l’un de ces livres qu’on vous offre — merci, BV — et qui donne aussitôt envie de l’offrir à son tour. Les Rhumes fut réalisé en 1966 pour une campagne publicitaire des laboratoires Beaufour ; mais André François n’a pas manqué de s’approprier la commande pour la faire tout à fait sienne.

L’origine du rhume se perd dans la nuit des temps. Cependant, contrairement à ses congénères préhistoriques — tels le mammouth, le chienoptère, l’aigle à thyroirs, le serpent thermogène, le strumf et la grenouille mangeuse de confitures —, l’espèce s’en est perpétuée jusqu’à nos jours. Comment faire se peut ? C’est qu’on a toujours appris aux enfants qu’il ne fallait pas attraper un rhume. D’où prolifération incontrôlable de cet animal laissé en liberté — une véritable épidémie. À partir de là, André François enchaîne les dessins avec la logique imparable du nonsense en prenant au pied de la lettre les expressions toutes faites, telles que rhume grave, tenir un bon rhume, rester au lit avec un rhume, etc. C’est tout simplement délectable.

André FRANÇOIS, les Rhumes, Robert Delpire, 2011.

André FRANÇOIS, les Rhumes, Robert Delpire, 2011.

Patrick McGILLIGAN, Alfred Hitchcock. Une vie d’ombres et de lumière. Traduction de Jean-Pierre Coursodon. Actes Sud, 2011, 1128 pages.

Patrick McGILLIGAN, Alfred Hitchcock. Une vie d’ombres et de lumière. Traduction de Jean-Pierre Coursodon. Actes Sud, 2011, 1128 pages.