Figures du mixte

Architectes, décorateurs, peintres, écrivains, amateurs. Dans le disparate essentiel de leur réunion, ces personnages auront eu en commun d’avoir eux-mêmes été, singulièrement, activement, disparates : mercuriels et versatiles, instables et touche-à-tout ; inaptes à se ranger sous une catégorie ou un genre consacré, peintres et littérateurs, décorateurs et architectes, mondains et excentriques ; figures du mixte ou du composite.

Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.

Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.

À l’époque de ma première lecture, je ne connaissais que Filippo de Pisis (via Mandiargues), Mario Praz et Christian Bérard. Point d’internet alors. Aussi notait-on, en vue d’une recherche future, les autres noms sur un pense-bête, qu’on oubliait d’emporter à la bibliothèque et qu’on finissait par égarer. Aujourd’hui, un simple clic permet de découvrir les polaroids érotiques de Carlo Mollino ou encore la réalisation qu’on dit la plus célèbre de Gio Ponti, l’étonnante tour Pirelli à Milan (1956) — laquelle semble de face une HLM massive et sans grâce mais de profil prend soudain l’allure d’un monolithe kubrickien, moderne cousin des immeubles plats du XVe qu’affectionnait Roger Caillois et que son imagination se plaisait à peupler de fantômes.

Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.

Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.

Célébration de l’éphémère

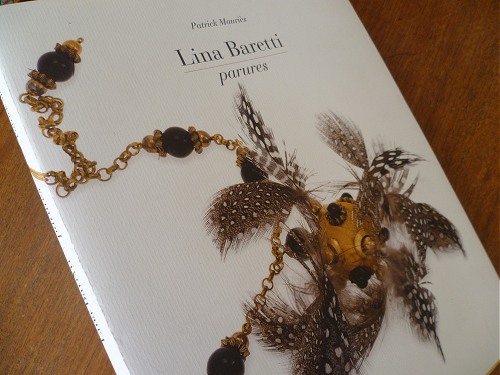

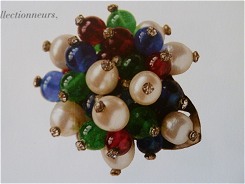

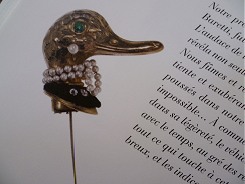

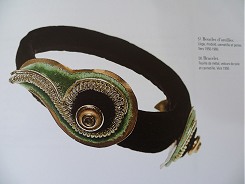

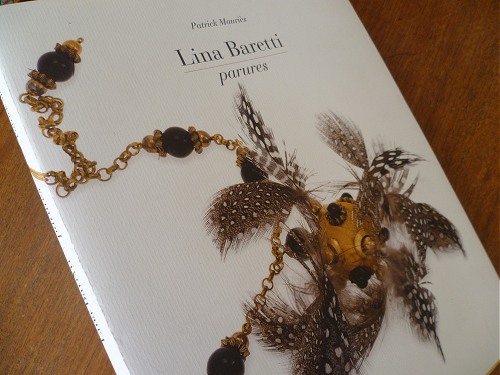

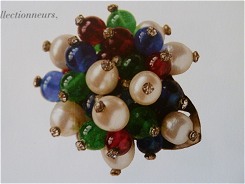

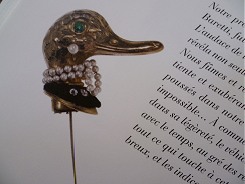

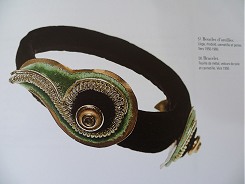

Petits riens, fragiles brimborions sans poids ni carats, sans rien de cette préciosité mesurable qui définit a priori le bijou : ces parures semblent s’ingénier à prendre méthodiquement à contre-pied toutes les règles du genre.

Avec cette très belle monographie consacrée à Lina Baretti (1899-1994), Patrick Mauriès ajoute un chapitre à ses Vies oubliées (Rivages, 1988), avec le talent et la sensibilité qu’on lui connaît pour faire revivre des créateurs dont ne subsistent que des traces éparses et lacunaires.

Si l’on est comme moi peu porté sur la bijouterie mais très sensible à ce que Gracq, je crois, appelait les « bijoux naturels » (coquillages, agates, petits fossiles…), on ne peut qu’être touché par l’art de Lina Baretti. Marquée par « les formes naturelles de son enfance en Corse : coquillages, élytres de scarabées, ancolies, pommes de pin, écailles de poissons », elle privilégiait — et c’est ce qui fait sa singularité — les matériaux pauvres : plumes, liège, cristaux, canetille, velours, tartan, rhodoïd. Colliers, pendentifs et broches d’une stupéfiante légèreté, boucles d’oreilles, bracelets et peignes, piques à corsage ou à chapeau, ses créations minutieuses et inspirées émerveillent précisément à proportion de leur fragilité qui les vouait à l’éphémère. Destinées aux happy few de la société artistique et mondaine de l’après-guerre, leur succès même a contribué à leur paradoxal effacement.

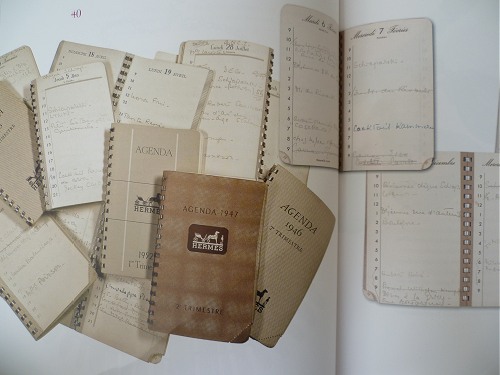

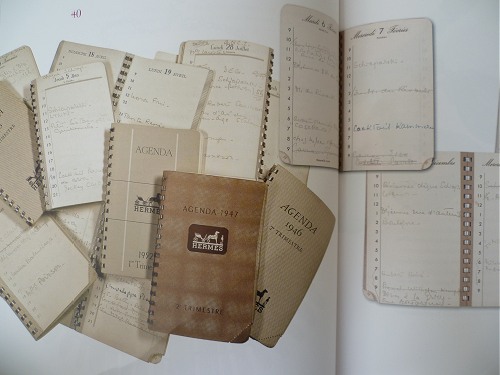

Il aura fallu, pour faire ressurgir Lina Baretti de l’oubli, la passion d’un couple de galeristes bruxellois, Godelieve et Patrick Sigal, et la redécouverte inespérée d’une poignée de documents ayant miraculeusement survécu aux déménagements, à l’incendie et à la dispersion : lettres et photos de famille, cartons d’invitation, et surtout une série d’agendas qui permettent de la suivre au jour le jour durant une vingtaine d’années.

Patrick MAURIÈS, Lina Baretti, parures. Le Promeneur, 2010. Superbe réalisation éditoriale, comme tout ce qui sort des presses du Promeneur.

Patrick MAURIÈS, Lina Baretti, parures. Le Promeneur, 2010. Superbe réalisation éditoriale, comme tout ce qui sort des presses du Promeneur.

Libre promenade

La veille, Christian Bourgois et moi avions couru quelques librairies, feuilletant d’incroyables gravures et des tirages rares. L’amour des livres est qu’il y a en nous de plus subtil et de plus tenace. Un livre, cela se dévore et se hume, c’est un parfum qui est une nourriture, une odeur qui est un incendie. […]

Il conviendrait de s’interroger sur la singulière union de l’absence et de la permanence, de la mémoire et de l’oubli, puis, d’une façon générale, sur le peuplement des terres, les mécanismes de la lecture, le rangement des livres, l’invention des images, les libertinages de la raison, les incertitudes du réel et les perversions du songe.

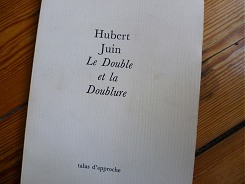

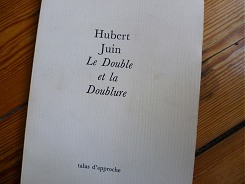

On est heureux d’avoir mis la main sur ce livre d’Hubert Juin, paru en 1981 au Talus d’approche dans une maquette de Pierre Faucheux. Livre inclassable, on aurait dit autrefois : recueil de mélanges, où s’entrelacent inextricablement le réel et l’imaginaire, l’autobiographie réinventée et l’essai. Juin s’adonne à un libre vagabondage dans sa bibliothèque et ses lectures, qui étaient colossales ; ranime les images d’une enfance rurale à Athus, où se cristallisa déjà son rapport aux livres, au langage et à la poésie ; s’invente un double, Théodore, sans doute en souvenir du bibliophile de Nodier, ou bien se met en scène écumant les bouquinistes en compagnie de Christian Bourgois. On va des grilles de mots croisés de Robert Scipion à Patrice de la Tour du Pin, en passant par Ovide, Pic de la Mirandole et Pierre Louÿs, sans oublier Feuillet de Conches qu’on ne connaissait pas (1798-1887, érudit et collectionneur, auteur de Causeries d’un curieux). La promenade réveille à chaque coin de rue le fantôme des écrivains aimés. Ailleurs, Juin écrivait en substance qu’une bibliothèque n’est jamais immobile ; elle est vivante et peuplée, et se modifie du même pas que nous. Ce livre en fait l’illustration.

Un festin de Caradec

La Quinzaine littéraire nous apprend, sous la plume de l’excellent Jean-Paul Goujon1, la parution d’un gros recueil d’articles de François Caradec, que complètent des entretiens. Près de mille pages où se déploient l’éventail des curiosités d’un insatiable lecteur à l’érudition aussi précise que légère : les figures littéraires hors normes, le dessin d’humour et la bande dessinée, les farces et les mystifications littéraires, le music-hall et le café-concert, la langue argotique et populaire, sans oublier le monde du livre, des imprimeurs aux typographes et des éditeurs aux libraires (lui-même avait débuté comme ouvrier typographe). C’est un sacré défilé : Allais, Cami, Sade, Lautréamont, Jarry, Roussel, Willy, Paul Masson, Georges Auriol, Léo Malet, Leiris et Queneau, André Blavier et Boris Vian, Töpffer, Christophe, Descloseaux et Forest, Pauvert, Losfeld et Robert Carlier, l’Oulipo et le Collège de ’Pataphysique. Derrière la variété des sujets, « une grande unité de vision et de goûts, aiguillonnée par une curiosité incessante », écrit justement Goujon. De quoi enchanter les longues soirées d’hiver.

François CARADEC, Entre miens, Flammarion, 932 p.

François CARADEC, Entre miens, Flammarion, 932 p.

1. À l’instar de Caradec à qui l’on doit tant de travaux pionniers, Goujon a signé de passionnantes biographies de Léon-Paul Fargue, Jean de Tinan et Pierre Louÿs. De ce dernier dont il est un des plus fins connaisseurs, il a édité nombre d’écrits inédits et de correspondances (avec son frère Georges, Tinan, Hérédia, Marie de Régnier), en plus de réunir l’édition la plus complète de ses œuvres érotiques. Il est aussi l’auteur d’une anthologie de la poésie érotique française.

Visages de l’ombre

Plus vif que le plaisir de recevoir par la poste un livre qu’on attendait, il y a celui d’en recevoir un qu’on n’attendait pas. C’est ainsi qu’est arrivé inopinément le nouveau numéro du Visage vert — joie, bonheur et félicité. Au sommaire : E.F. Benson, John Buchan, Paul Busson, Jean Des Roches, Paul Frank, Judith Gautier, Rhys Hughes, Cristián Vila Riquelme, Jessica Amanda Salmonson et Romain Verger — soit, comme toujours, des auteurs d’hier et d’aujourd’hui, des qu’on a lus, des qu’on ne connaît que de nom, et d’autres dont on ne soupçonnait même pas l’existence — et des titres qui font rêver : « la Fleur-serpent », « la Corne d’épouvante », « la Pierre qui fume », « la Femme qui avait épousé un phoque ». Avec, pour fil rouge, les présences cachées au sein de la nature : monstres marins, créatures préhumaines, végétaux assoiffés de vengeance, esprits menaçants des forêts, des lacs et des montagnes.

Ce sera mon prochain festin, dès que j’aurai fini les lectures en cours, le Cardinal Napellus de Gustav Meyrinck (FMR, « La Bibliothèque de Babel »), lequel me séduit bien davantage dans le format condensé de la nouvelle que dans ses romans proliférants ; et puis l’Angoisse de la première phrase de Bernard Quiriny (Phébus), le premier et peut-être le meilleur livre de son auteur, en tout cas mon préféré tant qu’à présent : comme dans les Contes carnivores qui ont suivi, on oscille entre Borges et Marcel Aymé, on croise à tous les coins de rue l’ubiquiste et protéiforme Pierre Gould, Bartleby littéraire qui est un peu le Pierre Ménard de Quiriny, et il y a une nouvelle en particulier, « la Ville à l’infini », que je suis atrocement jaloux de n’avoir pas écrite à la place de son auteur.

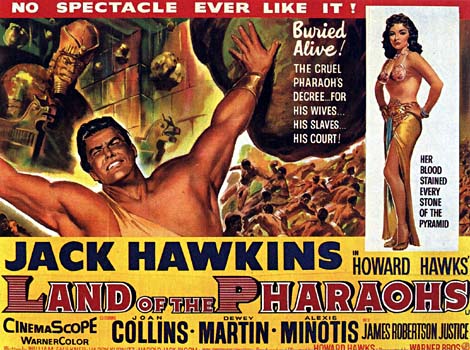

Hawks, Faulkner, Trauner et les autres au travail

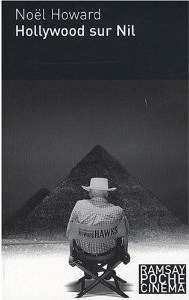

Dans notre série « les livres qu’on a depuis vingt ans dans sa bibliothèque et qu’on se décide enfin à lire », Hollywood-sur-Nil se révèle à la hauteur de sa réputation. Il s’agit bien d’un des récits de tournage les plus drôles jamais écrits.

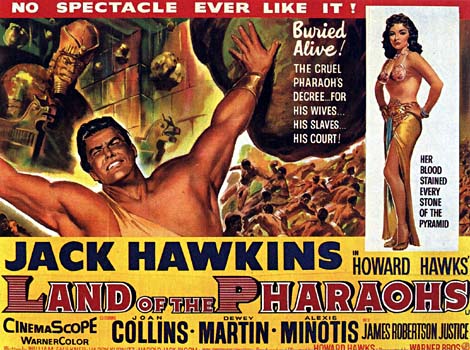

Peintre de formation, Noël Howard a débuté après la deuxième guerre comme décorateur de vitrines de grands magasins avant d’aboutir tout à fait par hasard dans le cinéma. Parfait bilingue, il fait la navette entre la France et les États-Unis, devient conseiller historique pour des productions situées dans un cadre français (depuis la Jeanne d’Arc de Victor Fleming jusqu’aux Trois Mousquetaires de George Sidney), puis assistant metteur en scène et réalisateur de seconde équipe. Hollywood-sur-Nil fait revivre une période charnière de l’histoire d’Hollywood. Grisé par les recettes records engrangées dans l’immédiat après-guerre, le système des studios l’ignore encore, mais il vit déjà la fin de son âge d’or, pour des raisons bien connues : lois anti-trusts obligeant les Majors à se défaire de leurs parcs de salles, chasse aux sorcières, et concurrence croissante de la télévision. Les studios contre-attaquent par une surenchère dans le bigger than life. C’est l’avènement du CinémaScope, et le retour en grâce des superproductions à grand déploiement situées dans l’Antiquité. C’est aussi le temps de la délocalisation des tournages en Europe, pour une double raison économique : les coûts de production y sont moins élevés, et les dépenses permettent d’amortir des capitaux désormais gelés sur place. Et c’est ainsi qu’un jour d’été sur une plage de la Côte d’Azur, après s’être fait indiquer la direction de l’Égypte, Howard Hawks déclare soudain à Noël Howard, le regard tourné vers la Méditerranée : « Noooël, je vais construire une pyramide. »

Pour comprendre comment l’idée initiale d’un film sur la construction d’un aéroport en Chine durant la guerre, motivée par une seule raison : tourner en CinémaScope (format que Hawks détestera pour finir, tout comme Lang1), s’est transformée en projet de fresque pharaonesque vendu en quelques heures à Jack Warner au bord d’une piscine, il faudra lire le récit chaleureux et spirituel de Noël Howard. On y trouvera de précieux portraits au naturel de Sydney Chaplin et surtout de Robert Capa, avec lesquels Howard menait à Paris une joyeuse vie de patachon. On y vivra quelques soirées très arrosées en compagnie du sympathique Gene Kelly et de sa bande. On y apprendra pourquoi il est plus avantageux d’être cascadeur qu’acteur à Hollywood. On y verra s’agiter des directeurs de production aussi colériques qu’incompétents. On y suivra l’astucieux Alexandre Trauner au travail. On y assistera au tournage d’une superproduction dans le chaos et l’impréparation la plus complète, pendant que le scénario s’écrit au jour le jour. On y mesurera la difficulté de diriger dix mille figurants dont on ne parle pas la langue, et plus encore quelques taureaux rétifs à toute instruction. On y croisera en coup de vent Hemingway, Jacques Prévert et l’extravagante Kay Kendall, qui eut le temps d’illuminer de son alliage unique de raffinement et de fibre clownesque les Girls de Cukor et le merveilleux The Reluctant Debutante de Minnelli (quand se décidera-t-on à rééditer ce petit bijou ?), avant d’être emportée par la leucémie à l’âge de trente-deux ans. On y verra surtout Howard Hawks, flegmatique et mythomane imperturbable, raconter des histoires à dormir debout dont il est toujours le héros, blinder ses nerfs au golf, user d’une élocution extraordinairement lente ponctuée de silences infinis comme d’une arme de négociation redoutable, retarder un voyage de quelques jours pour pouvoir voler en jet, perspective qui l’excite comme un gamin, et manquer pour une rare fois de perdre son sang-froid en apprenant de son conseiller historique qu’il n’y avait ni chevaux ni chameaux en Égypte au temps de la construction des pyramides : « Je vous propose un marché, j’abandonne les chevaux. Mais Noël, pour l’amour de Dieu, laissez-moi les chameaux ! »

1. Lang : « Le CinémaScope n’est bon qu’à filmer les enterrements et les serpents.»

Noël Howard, Hollywood-sur-Nil, Fayard, 1978, rééd. Ramsay Poche Cinéma, 1986, 2008.

Noël Howard, Hollywood-sur-Nil, Fayard, 1978, rééd. Ramsay Poche Cinéma, 1986, 2008.

Sociologie du design

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.

Du coup, j’ai relu les Vies oubliées. Il s’agit d’un recueil de dix portraits dont une première version avait paru au milieu des années 1980 dans Libération, le Journal littéraire et la revue City. Par ordre d’entrée en scène : Carlo Mollino, Gio Ponti, Filippo de Pisis, Mario Praz, Glyn Philpot, Oliver Messel, Edward James, Angus McBean, Stephen Tennant et Christian Bérard. On ne s’étonnera pas de voir ces personnalités se répartir pour l’essentiel entre l’Angleterre et l’Italie. Les textes qui les évoquent ressortissent eux-mêmes au genre anglo-saxon de la biographie brève, inventé par John Aubrey et perfectionné par Lytton Strachey, Marcel Schwob et Jorge Luis Borges. Ces vies furent gouvernées par l’excentricité, l’ironie lucide et le souci des formes ; un certain art aussi de « manier les apparences », le désir d’élaborer son existence comme son œuvre la plus secrète. Elles sont enfin placées sous le signe d’une hybridité (« figures du mixte ou du composite ») qui est au fond le cher sujet de Mauriès, le fil rouge — ou l’un des fils rouges possibles — de sa bibliographie d’auteur et de son catalogue d’éditeur, ce qui unit, par-delà leur éclectisme de surface, ses monographies sur Fornasetti, le maniérisme, le style rocaille ou le trompe-l’œil et tels livres inclassables, à cheval sur le récit et l’essai, comme Nietzsche à Nice ou les Fruits du hasard.

Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.

Patrick MAURIÈS, Vies oubliées. Rivages, 1988.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.