Appel d’air

« Parlez-moi de Hugo, de Stendhal au galop, parlez-moi de Balzac allumant et éteignant Paris, des orages orange de Barbey d’Aurevilly. Parlez-moi de Nerval et des carrières de Montmartre, parlez-moi sans fin de Baudelaire et infiniment de Rimbaud. Parlez-moi des véritables vivants. »

Parlons donc de Pierre Peuchmaurd, dont on retrouve avec grande émotion la voix, le timbre inimitable, en lisant le Pied à l’encrier. « Lire, c’est vivre ? C’est beaucoup mieux que ça. Lisant les récits d’Adalbert Stifter, je peux encore croire que je suis une princesse. » Herbier d’herbes folles, journal de bord, cahier de rêves et de lectures, promenades, aphorismes et trouvailles, coïncidences médusantes, rapprochements éclairants, étonnements et coups de sang : c’est tout cela, le Pied à l’encrier. Quatre ans de notes le plus souvent lapidaires, prises au jour le jour par un homme qui lit comme il respire pour déplacer l’espace et le temps. La poésie est une manière de vivre et d’être au monde. C’est une banalité de le dire et Peuchmaurd n’épilogue certes pas là-dessus — lui qu’horripile le blabla contemporain sur le « travail de l’écriture », ce qui change agréablement de bien des phraseurs. Il n’a d’ailleurs pas besoin de le faire. On l’éprouve, physiquement, comme un frisson dans l’échine, comme le passage d’un renard bleu dans une sente forestière, à toutes les pages de ce livre qui rend soudain l’air plus respirable.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Quatre notules sur Borges

(… qui ne prétendent à aucune originalité.)

À lire à la suite l’Aleph et Enquêtes, on se demande qui, du Borges nouvelliste ou du Borges essayiste, est l’auteur qui s’adonne le plus au fantastique. De l’un à l’autre recueil circulent les mêmes obsessions, le même goût des labyrinthes et de la spéculation paradoxale où l’identité humaine tantôt se dissout en un songe silencieux et tantôt se démultiplie à l’infini. Et, le fantastique de l’auteur reposant sur une érudition pipée, mêlant inextricablement le vrai et le faux, on finirait par croire que les auteurs dont il parle dans Enquêtes — Pascal, Coleridge, Keats, Hawthorne, Valéry, Wilde, Chesterton, Wells, Kafka, etc. — sont des personnages fictifs, et le cortège de sources et de références bibliographiques qui les accompagnent, de purs produits de son imagination.

*

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Il y a encore, dans l’Aleph, une nouvelle dont la chute magnifiquement ironique ne tient ni dans le dernier paragraphe ni même dans la dernière phrase, mais dans les six derniers mots. Et cette chute, loin de boucler le récit à double tour — comme c’est traditionnellement le cas —, l’ouvre au contraire sur un délicieux vertige.

*

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

[…] Les onze contes du recueil sont bien de « laconiques chefs-d’œuvre ». Mais [Borges] est allé au-delà. À l’exception de quatre d’entre eux, non moins intenses que les autres, mais exempts de violence extérieure, ils sont d’une cruauté qui coupe le souffle.

Borges parle ici comme agissent ses personnages, aventuriers, gauchos querelleurs, mauvais garçons. C’est le couteau qui dans ces contes parle en maître, c’est lui qui presque toujours a le dernier mot. Et l’écriture y a, elle aussi, la rapidité du couteau.

La rapidité, et le tranchant aussi. J’ai notamment en mémoire l’histoire des duellistes qui ne sont que les instruments d’une querelle immémoriale entre deux poignards doués de volonté propre. Ce qui nous ramène au fond à Enquêtes, où l’histoire littéraire se présente en plus d’une page comme le destin d’une idée ou d’une métaphore qui traversent le temps, et dont les écrivains ne sont que le véhicule indifférent et transitoire. Borges affirmait avoir pris pour modèle les récits brefs de Rudyard Kipling. Il faudra aller y voir (Simples Contes des collines, éditions Sillage).

*

Dans son Essai d’autobiographie (qui tient en cinquante-sept pages : que n’a-t-il fait école !), Borges rappelle les circonstances ayant présidé à la naissance d’Honorio Bustos Domecq :

C’est au début des années 1940 que [Bioy Casares et moi] commençâmes à écrire en collaboration — un exploit que jusqu’alors j’avais estimé impossible. J’avais inventé ce que je pensais être une bonne intrigue pour une histoire policière. Un matin où il pleuvait, Bioy me dit que nous devrions tenter cette collaboration. J’acceptai sans enthousiasme et, un peu plus tard dans la matinée, la chose arriva. Un troisième homme, Honorio Bustos Domecq, apparut et prit l’affaire en main. Il ne tarda pas à nous gouverner d’une poigne de fer et, pour notre plus grande joie d’abord, puis à notre consternation, il devint complètement différent de nous, ayant ses propres fantaisies, ses propres sous-entendus, son propre style apprêté.

L’œuvre de Bustos Domecq est essentiellement parodique. Elle repose sur une forme délectable de surenchère. Les Six Problèmes pour don Isidro Parodi renchérissent ainsi sur le thème du détective en chambre. Mieux que Nero Wolfe ou que le vieil homme dans le coin de la baronne Orczy, Parodi résout les énigmes à distance, depuis la cellule de prison où il est confiné.

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

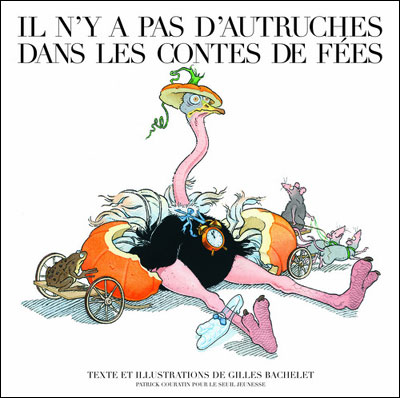

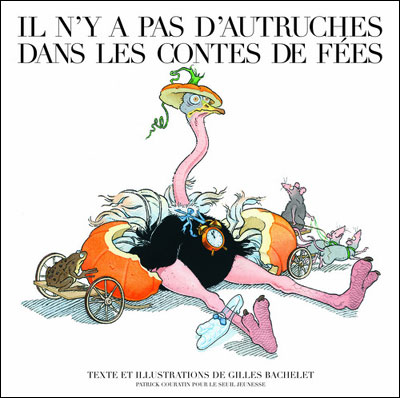

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’autruches

Pourquoi donc n’y a-t-il pas d’autruches dans les contes de fées ? C’est la grave question sur laquelle s’est penché Gilles Bachelet. Conte après conte, à raison d’un dessin par page légendé d’une ligne pince-sans-rire, notre homme envisage ce qui serait advenu si Peau d’âne, Blanche-Neige, Cendrillon, le chat botté, les trois petits cochons, le vaillant petit tailleur, le joueur de flûte de Hamelin, le vilain petit canard, la marchande d’allumettes, les trois ours de Boucle d’or et la sirène d’Andersen avaient été des autruches ; si Perrault avait écrit l’Autruche au bois dormant et le Petit Autruchon rouge. La démonstration est irréfutable : l’autruche, ce volatile glouton et maladroit, empêtré dans son grand corps et vaguement ridicule à force de vouloir préserver sa dignité blessée, l’autruche qui fait exploser les citrouilles après minuit, patauge sans grâce dans la mare aux canards, avale les nains tout rond parce que c’est plus fort qu’elle et s’enfouit la tête dans un trou bordé de paille, de planches ou de briques pour échapper au grand méchant loup – l’autruche, donc, n’est vraiment pas l’animal de la situation. Le tout est croqué d’un trait caustique et sûr, avec plein de petits détails réjouissants dans les coins. Doué d’une logique imperturbable dans l’absurde, Gilles Bachelet s’inscrit dans la voie royale de l’humour nonsensique à l’anglaise.

Gilles Bachelet, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées. Seuil, 2008, 22 p.

Gilles Bachelet, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées. Seuil, 2008, 22 p.

Etc.

Un titre pareil… naturellement, j’ai craqué. Le volume accompagne la manifestation homonyme qui se déroule ce mois-ci au musée du Louvre sous la houlette d’Umberto Eco. Au programme, conférences, expositions, lectures, concerts, projections et autres festivités. Heureux Parisiens.

Dans Bâtons, chiffres et lettres, Queneau écrivait que l’Iliade et l’Odyssée avaient d’emblée fixé les deux grands modèles narratifs possibles, et qu’on pouvait classer depuis lors la plupart des romans en romans Iliade et en romans Odyssée. Cherchant l’origine de la liste comme procédé littéraire, Eco la trouve à son tour chez Homère, dans le catalogue des navires de l’Iliade. Cette manie de l’énumération a perduré jusqu’à nos jours, dans les litanies médiévales, puis chez Rabelais, Sei Shonagon, Jules Verne, Whitman, Borges, Joyce, Prévert, Perec, Pynchon et l’on en passe – n’oublions pas Boris Vian et Nino Ferrer.

Cependant, ajoute Eco, « Homère célèbre aussi un autre modèle descriptif – le bouclier d’Achille – ordonné et inspiré par des critères de clôture harmonieuse et limitée. En somme, chez Homère déjà, on oscille, semble-t-il, entre une poétique du « tout est là » et une poétique de l’ « et cætera ». »

Ces deux poétiques se rejoignent, il me semble. Chez Perec, l’obsession de la liste et du dénombrement obéit à un désir d’exhaustivité et donc de totalisation (qui se sait voué à l’échec, mais c’est une autre histoire : c’est la case noire de l’échiquier de la Vie mode d’emploi, la pièce manquante du dernier puzzle de Bartlebooth). C’est une manière d’embrasser, d’épuiser la totalité du réel, comme pour conjurer la hantise du vide qui traverse toute son œuvre.

Semblablement, l’Ulysse de Joyce, odyssée moderne aussi grandiose que dérisoire, est tout à la fois roman de l’« et cætera » (inventaire du contenu du tiroir de cuisine de Leopold Bloom) et roman de la totalité narrative et formelle (l’univers dans une goutte d’eau, toutes les formes narratives mises au service de la relation des événements d’une journée ordinaire).

Ajoutons que l’ouvrage ne se cantonne pas au champ littéraire mais aborde également le champ pictural, où l’équivalent de la liste serait à chercher du côté de l’accumulation, de la répétition, de la duplication des motifs – des galeries de peinture de David Teniers le Jeune jusqu’aux boîtes de soupe d’Andy Warhol.

Je n’ai fait ici que paraphraser et gloser à grands traits la préface d’Eco. Voici la table des matières :

1. Le bouclier et la forme. – 2. L’énumération ou la liste. – 3. L’énumération visuelle. – 4. L’indicible. – 5. Liste de choses. – 6. Liste de lieux. – 7. Il y a liste et liste. – 8. Échange entre liste et forme. – 9. Rhétorique de l’énumération. – 10. Listes de mirabilia. – 11. Collections et trésors. – 12. La Wunderkammer. – 13. Définition par liste de propriétés vs définition par essence. – 14. Il cannocchiale aristotelico. – 15. L’excès, à partir de Rabelais. – 16. L’excès cohérent. – 17. L’énumération chaotique. – 18. Les énumérations des mass media. – 19. Listes de vertiges. – 20 Échanges entre liste pratique et liste poétique. – 21. Une liste non-normale.

Ça s’annonce bien.

Eau-forte

Si Forster n’avait pas été romancier, il se serait adonné à l’eau-forte. Son écriture a le mordant de l’acide. Sa narration elliptique, organisée autour d’une série de moments décisifs, procède par petits traits nets et rapides. Ces qualités qui frappaient dans Avec vue sur l’Arno sont déjà présentes dans son premier roman, Monteriano (1905). Le livre narre, en deux mots, l’histoire d’une mésalliance entre une jeune veuve anglaise et un Italien désargenté, d’où naîtra en Toscane un enfant, que la famille anglaise fera tout pour récupérer, l’estimant sa propriété légitime. Fascination ambiguë de la grande bourgeoisie edwardienne pour l’Italie, force des pulsions, violence monstrueuse des préjugés de classe sous le vernis des conventions : tout Forster est déjà là.

Comme le disait naguère Gilles Marcotte avec le mélange de sérieux et d’ironie qui le caractérise, « un grand roman, ça finit toujours mal ». C’est, avouons-le, ce qui nous empêcha parfois de terminer la lecture de certains romans du XIXe siècle, de Balzac ou d’autres. Si l’on sait d’emblée que les personnages n’ont aucune chance de s’en sortir, à quoi bon continuer ? Les déterminations sociales ne sont pas moins écrasantes chez Forster. Cependant, il parvient, à chaque carrefour — à chaque point de bascule, — à maintenir ouvert le destin de ses personnages. On voit bien qu’on court au désastre, sans pour autant que tout paraisse joué d’avance. Il s’en faudrait parfois d’un rien — hasard, coup de tête — pour que la balance penche de l’autre côté. Cette tension qui fait vibrer le livre comme la corde d’un arc est aussi le ressort de son allant narratif. Elle est source à la lecture d’une étrange jubilation qui est celle de la narration même, alors même que l’aventure contée est objectivement atroce.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

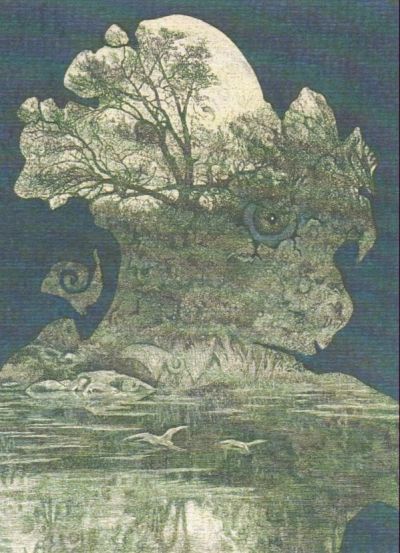

Pierre Peuchmaurd

Nous nous dépeuplons un peu plus chaque jour. Hier matin la lettre versatile de Jimmy Gladiator tombe dans la boîte à courriel, qui annonce la mort de Pierre Peuchmaurd, et la tristesse envahit tout. Je ne l’avais jamais rencontré, nous avions échangé une lettre en tout et pour tout, et pourtant – au risque de paraître présomptueux – j’ai l’impression d’avoir perdu un proche, dont la voix va me manquer. Il y avait ses plaquettes semées à tout vent, ses recueils d’aphorismes (on les ouvrait pour en retrouver un et l’on se surprenait à tout relire), le florilège de citations de son Encyclopédie cyclothymique, à portée de main sur la table de chevet pour y picorer de temps à autre. J’aimerais savoir parler de poésie pour dire combien ses poèmes m’allaient – me vont toujours – droit au cœur. Les mots y vibrent au diapason des corps et de l’orage, le sang bat dans leurs veines ; le vent s’agite dans le sombre des feuilles, les animaux inquiets respirent, tapis dans leurs forêts profondes. Sans doute parce qu’à rebours de presque tout ce qui se publie aujourd’hui sous l’appellation de « poésie », lui persistait à croire au démon de l’analogie, au pouvoir enchanteur ou médusant de l’image, à ce pouvoir qu’a l’image poétique de nous porter ailleurs et d’agrandir en nous le sentiment d’exister.

Une image de Jean-Pierre Paraggio pour la Nature chez elle de Pierre Peuchmaurd (L’Umbo, 2008)

***

Quels furent vos liens avec le surréalisme ? Quels sont-ils encore aujourd’hui ?

Immédiats, définitifs, non exclusifs. Je vous l’ai dit, tout a commencé avec Nadja – ce qui n’est pas très original – et ça n’a jamais cessé, cette chose-là ne peut pas cesser. Une brève rencontre avec Breton a illuminé mes seize ans. Plus tard, après 1968, ma « trajectoire » a croisé celle du groupe surréaliste au moment où il cessait d’être, laissant place à une diaspora dans laquelle je me suis toujours situé, et aujourd’hui encore la plupart de mes amis viennent de là. Non exclusifs, cependant, ces rapports, en partie parce que le surréalisme en tant qu’activité collective n’existait plus, mais surtout en raison d’un éclectisme assez grand qui m’a fait chercher la poésie (la vie) partout où elle se trouvait et non pas dans un « milieu ». Mais enfin, oui, le surréalisme a été, reste une des passions de ma vie, et certainement son axe moral.

Extrait d’un entretien avec Olivier Hobé

(Quimper est poésie n° 29, octobre 2000)

La poésie ou plutôt le poème ne doit rien au rêve. À la rêverie, peut-être, et alors à la divagation, si vous voulez. En vérité, je ne crois pas qu’elle se fasse ailleurs que sur les lèvres, dans la voix, au hasard de sa venue qui, chez moi, se produit presque toujours en marchant et à l’aperçu, à l’entrevu de quelque chose. […] Il y a un autre monde, vous savez : il est ici et ne demande qu’à apparaître. Qu’on appelle cela « surréalité » ou « plus de conscience », c’est toujours de l’immanence cachée, mais clignotante, scintillante, qui fait signe et qui se dévoile quand elle veut et… quand vous pouvez. […] Le poème, chez moi, est presque toujours le produit, l’accompagnement et comme la traduction simultanée d’une espèce d’apparition. Presque toujours aussi, ce phénomène est bref, et je ne vois pas pourquoi le poème devrait se prolonger au risque de le diluer, de l’épuiser. Il doit laisser une vibration dans l’air. Il doit blesser aussi, ouvrir la terre mais comme une épine, pas comme un tracteur.

Extrait d’un entretien paru dans Le Matricule des anges

***

Poésie

Parfaits Dommages (L’Oie de Cravan)

Le Bel Endroit (Le dé bleu)

Émail du monde (Atelier de l’Agneau)

Lisière lumineuse des années (L’air de l’eau)

Le Tigre et la chose signifiée (L’Escampette)

Au chien sédentaire (Pierre Mainard)

Scintillants squelettes de rosée (Simili Sky)

et beaucoup d’autres

Aphorismes

À l’usage de Delphine (L’Oie de Cravan)

L’Immaculée Déception (Atelier de l’Agneau)

Le Moineau par les cornes (Pierre Mainard)

Plus vivants que jamais (Laffont), que les commémorations soixante-huitardes oublient régulièrement de citer.

Encyclopédie cyclothymique (Cadex)

Maurice Blanchard (Seghers, « Poètes d’aujourd’hui »), dont Peuchmaurd avait aussi préfacé l’extraordinaire journal de guerre, Danser sur la corde (L’Éther vague).

Négociation

Ma recension de l’Art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation de Georges Perec, parue dans la revue Indications, est à présent en ligne ici.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection. Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la : Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».