Mercedes Legrand

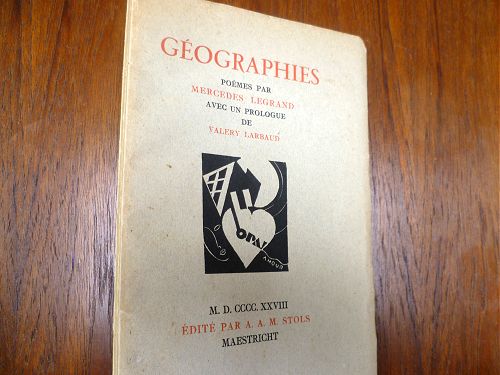

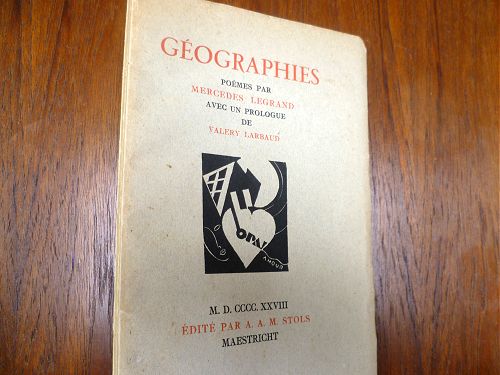

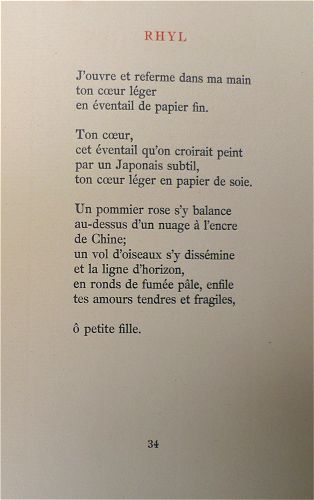

Parce que Stols et parce que Larbaud, on n’a pas résisté à l’achat de cette plaquette, sortie des presses de l’éditeur hollandais en 1928. Poète et peintre associée à l’avant-garde des années 1920, Mercedes Legrand (1893-1945) a sombré dans un oubli quasi complet. Elle fait partie de ces nombreux écrivains — d’Emmanuel Lochac à Jacques Audiberti — que Larbaud prit sous son aile et dont il encouragea les débuts en faisant campagne pour eux auprès d’éditeurs et de revues. Larbaud convainquit ainsi Stols de publier Géographies, pour lequel il rédigea une belle préface où il dit son amour des atlas et des cartes géographiques, merveilleux stimulants à l’imaginaire et à la rêverie poétique.

Mercedes Legrand, Fête du 14 juillet (1923)

Source, accompagnée d’une notice biographique.

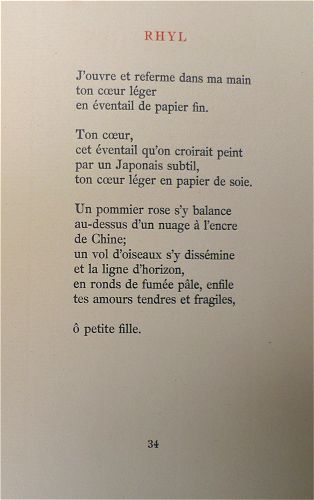

Mercedes Legrand, née en Espagne de parents belges, fit ses études à Bruxelles, en Angleterre et en Allemagne. Au-delà de cette enfance si proche de la sienne, enfance de voyages et de pensionnats enrichie par le contact précoce avec des langues étrangères, Larbaud avait toutes raisons de s’être reconnu dans l’œuvre de sa cadette. Les poèmes de Géographies, impressions comme peintes à l’aquarelle de villes européennes glanées en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France, etc., sont en effet typiques de la veine cosmopolite de la poésie du début du XXe siècle, à laquelle appartiennent les Poésies de A.O. Barnabooth. Dans une lettre datée du 7 janvier 1928, Larbaud fait part à Stols de la surprenante coïncidence de leurs univers :

Il y a un parallélisme curieux entre ce que fait Mme Legrand comme écrivain et ce que j’ai fait moi-même, et cependant elle n’avait pas lu les Poésies de A.O.B. quand elle a écrit Géographies, ni Enfantines quand elle a écrit une série de portraits de très jeunes filles qu’elle compte publier (illustrée) sous le titre de Irène, Léni, Véra… Enfin, un roman qu’elle écrit en ce moment, et qu’elle a commencé il y a deux ans, me semble prolonger et illustrer certaines choses que j’ai indiquées dans Amants, heureux amants…, qu’elle a lus voici quelques mois seulement. Ce roman tel qu’il est actuellement, à l’état d’ébauche, me semble le roman confidentiel que j’aurais pu prêter à une des héroïnes de Amants, heureux amants… Enfin, je fais tout mon possible pour encourager Mme Legrand à continuer et à terminer ce livre, dont le développement m’intéresse beaucoup. Il va sans dire que je n’interviens pas dans son travail. Un écrivain est un peu comme un somnambule, qu’il ne faut pas réveiller pendant sa crise. Je la laisse maîtresse de son sujet comme de son style, et je me contente de lui dire : cela est inutile, ou : expliquez plus amplement ceci. Enfin, nous verrons bien ce qui sortira de là. Mais je crois que ce sera très bien. En tout cas, elle écrit un français très net, très délié, très souple, sans pédanterie, et dont les possibilités me font attendre beaucoup d’elle.

Par la suite, Larbaud et Legrand traduisirent ensemble Trois Natures mortes d’Eugenio d’Ors et Rosaura de Ricardo Güiraldes. Puis il se brouilla avec elle pour des raisons mal élucidées.

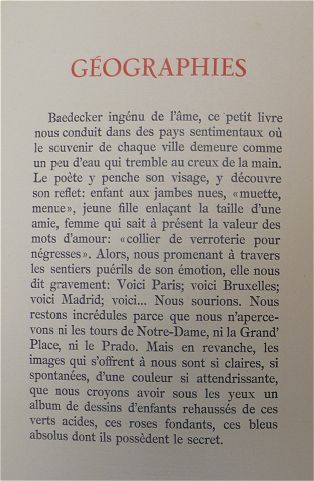

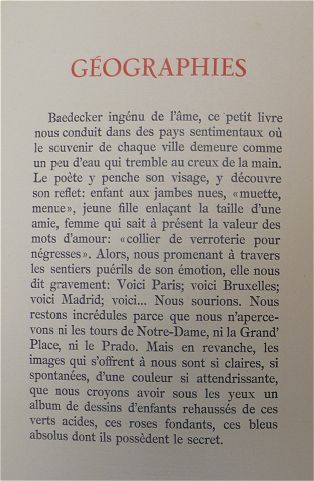

Prière d’insérer, sans doute rédigée par Larbaud.

Poétique de Louÿs

Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire.

Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire.

Il y a alors dix ans que Louÿs n’a rien publié d’important. L’écriture de son roman Psyché s’enlise, il ne le terminera jamais. À cette paralysie, plusieurs raisons : le perfectionnisme associé à un tempérament velléitaire qui lui fait abandonner en cours de route la plupart de ses projets, et dieu sait s’il en eut ; un mariage raté et des difficultés financières chroniques qui encouragent sa neurasthénie ; une passion de plus en plus vive pour les travaux d’érudition qui occupent désormais toutes ses nuits (car Louÿs, qui vit en reclus, lit et travaille la nuit et se couche à l’aurore) ; plus fondamentalement enfin, le dégoût croissant des mœurs éditoriales : de Mallarmé, l’auteur de Bilitis a hérité une extrême exigence ainsi qu’une « certaine conception de l’effacement de l’écrivain » peu en phase avec son temps, qui voit l’essor de la grande presse et la naissance du vedettariat littéraire 1.

Et en 1916, c’est le sursaut. Louÿs compose avec une rapidité surprenante le poème Ishti — qui paraîtra significativement sans nom d’auteur, tiré à un petit nombre d’exemplaires. Il s’attelle à formuler les principes de sa Poëtique, en quelques pages limpides et denses qui comptent plus que tout à ses yeux. À la même époque, un vers revient le hanter : « Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres… ». Il en cherche en vain la trace dans sa bibliothèque… pour découvrir avec stupéfaction qu’il en est l’auteur. C’est l’incipit d’un poème de jeunesse oublié, Pervigilium Mortis, qui magnifie son amour pour Marie de Régnier. Ce poème, il va le reprendre, l’amplifier et le retravailler sans relâche, sans se résoudre à y mettre le point final (le texte ne sera publié qu’après sa mort).

Les lettres quotidiennes qu’il envoie alors à son frère forment un journal de création où l’on suit pas à pas la genèse de ces œuvres, en particulier celle de Poëtique. C’est non seulement passionnant mais extraordinairement émouvant — à vrai dire, je ne me souviens pas d’avoir lu document aussi intense sur la lente élaboration d’une œuvre. Jour après jour, et quelquefois plusieurs fois par jour, Louÿs fait part à Georges de ses hésitations et de ses avancées, du scrupule infini avec lequel il pèse le choix de chaque mot, la place de chaque virgule. « Placer le mot : c’est écrire. » Parallèlement, il se ressource en relisant encore et toujours ses poètes de chevet, Virgile, Ronsard, Corneille, Racine, Hugo, Mallarmé — et cela donne des commentaires aussi lumineux que pénétrants sur le mouvement interne d’une tirade de Bérénice ou de Booz endormi, la scansion du vers dans les Bucoliques, la nécessité d’un rejet ou d’une allitération dans tel ou tel vers… Son oreille est imparable. On a le sentiment d’entrer avec lui au cœur du texte, dont le sens et la beauté s’éclairent et se déplient sous nos yeux. Le créateur, chez Louÿs, est indissociable du grand lecteur qu’il n’a cessé d’être (précurseur à bien des égards de ce que l’Université a baptisé depuis micro-lecture et critique interne des œuvres).

Les dix proses brèves de Poëtique tiennent en quelques pages. Elle lui auront demandé quatre cents heures de travail ; on ne compte pas moins de vingt-deux états successifs pour le seul fragment VII, qui est composé de huit phrases. C’est que, revenant à l’idéal symboliste de sa jeunesse, Louÿs a conscience de rédiger son testament spirituel. Ordonnés suivant une progression musicale, les dix morceaux de Poëtique condensent tout à la fois une technique et une morale de créateur, une réflexion, nourrie par la pratique, sur l’acte d’écrire et le fonctionnement de l’imagination poétique, énoncée en des termes qui retiendront l’attention de Segalen et de Breton. Celui-ci ne pouvait qu’être sensible à la foi réitérée de Louÿs en l’écoute du songe intérieur et en l’idée que « la trouvaille est poésie ». Çà et là, on jurerait même que Louÿs, tout attaché qu’il reste à la prosodie classique, annonce l’écriture automatique : « Qu’au murmure perceptible se penche l’esprit. Astreindre la volonté. Museler la raison. Prendre conscience de la voix supérieure. Écouter longtemps… Sans répondre. Découvrir que la Muse peut suggérer le son avant le mot, le rhythme avant la phrase ; et que sa dernière parole est sa première pensée. »

Poëtique parut dans le Mercure de France en juin 1916. Louÿs retoucha encore son texte pour le tiré à part, puis pour l’édition en plaquette chez Crès l’année suivante. Bien que dans une misère noire, il refusa tout droit d’auteur. « Le Mercure de France a triplé ses droits d’auteur à cette occasion. Je n’ai pas le sou, mais j’ai tout refusé. Je ne veux pas un centime pour ces pages-là. Je les offre à un éditeur en lui disant d’avance que ce sera « pour rien ». Tout ce qui m’émeut le plus est là-dedans. Je ne passe pas à la caisse après avoir dit Credo » (lettre du 3 juin 1916).

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon.

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon.

Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.

Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.

1. Qu’il répugne à se faire imprimer ne veut pas dire qu’il ne noircit pas du papier, au contraire. « Je ne pense que la plume à la main. » De fait, il accumule des notes et des dossiers sur les sujets les plus variés, car ses curiosités sont innombrables. Par ailleurs, la rédaction de lettres à des correspondants venus de tous les horizons, de même que la production clandestine de textes érotiques en nombre incalculable, relèvent chez lui d’une pratique quotidienne, aussi indispensable que la respiration. À sa mort, ce sont des quintaux de manuscrits qui seront jetés sur le pavé et vendus quasiment au poids par des héritiers indélicats.

Thurber est de retour

Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et Robert Benchley, un des piliers du New Yorker. À vrai dire, je le préfère même à Benchley. Des nouvelles comme « M. Preble se débarrasse de sa femme », « le Mystère du meurtre de Macbeth » et « Imprudents Voyageurs » sont des petits chefs-d’œuvre. Et Thurber, à l’égal de D. Parker, est un observateur incisif de la vie de couple chez les classes moyennes, avec une oreille pour le dialogue et le sens du détail absurde monté en épingle. Plus d’excuse si ce livre manque à votre bibliothèque. Foncez.

Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et Robert Benchley, un des piliers du New Yorker. À vrai dire, je le préfère même à Benchley. Des nouvelles comme « M. Preble se débarrasse de sa femme », « le Mystère du meurtre de Macbeth » et « Imprudents Voyageurs » sont des petits chefs-d’œuvre. Et Thurber, à l’égal de D. Parker, est un observateur incisif de la vie de couple chez les classes moyennes, avec une oreille pour le dialogue et le sens du détail absurde monté en épingle. Plus d’excuse si ce livre manque à votre bibliothèque. Foncez.

Nouveau rapport sur la bibliomanie

Signalé par un locus-solussien benchleyphile que je remercie encore, Des bibliothèques pleines de fantômes est un attachant petit livre qu’on recommandera à tous les bibliomanes aux prises avec des problèmes d’espace et de classement. Ils s’y reconnaîtront à chaque page. Lisant le nom de l’auteur, je n’avais pas réalisé de prime abord qu’il s’agissait du même Jacques Bonnet signataire d’un excellent ouvrage sur Lorenzo Lotto. Un homme qui aime Lotto ne peut pas être tout à fait mauvais. A fortiori s’il possède une bibliothèque personnelle de plusieurs dizaines de milliers de livres, ce qui nous rassure sur notre santé mentale : il y en a de plus atteints que nous ! Jacques Bonnet n’est pas bibliophile. Il n’aime pas les bibliothèques vitrées, les alignements de reliures qui font la parade pour épater les visiteurs. Il est plutôt de ces papivores ayant contracté très tôt le virus de la lecture pour tromper l’ennui d’une enfance provinciale. Sa bibliothèque est une bibliothèque de plaisir et de travail, puisqu’il est aussi traducteur, historien d’art et qu’il travaille dans l’édition.

Signalé par un locus-solussien benchleyphile que je remercie encore, Des bibliothèques pleines de fantômes est un attachant petit livre qu’on recommandera à tous les bibliomanes aux prises avec des problèmes d’espace et de classement. Ils s’y reconnaîtront à chaque page. Lisant le nom de l’auteur, je n’avais pas réalisé de prime abord qu’il s’agissait du même Jacques Bonnet signataire d’un excellent ouvrage sur Lorenzo Lotto. Un homme qui aime Lotto ne peut pas être tout à fait mauvais. A fortiori s’il possède une bibliothèque personnelle de plusieurs dizaines de milliers de livres, ce qui nous rassure sur notre santé mentale : il y en a de plus atteints que nous ! Jacques Bonnet n’est pas bibliophile. Il n’aime pas les bibliothèques vitrées, les alignements de reliures qui font la parade pour épater les visiteurs. Il est plutôt de ces papivores ayant contracté très tôt le virus de la lecture pour tromper l’ennui d’une enfance provinciale. Sa bibliothèque est une bibliothèque de plaisir et de travail, puisqu’il est aussi traducteur, historien d’art et qu’il travaille dans l’édition.

Toutefois, sans être à proprement parler collectionneur, il n’en est pas moins de l’espèce accumulatrice. Au contraire de Gilbert Lély, qui s’interdisait de posséder plus de cent livres, ou de cet ami de Georges Perec, parvenu quant à lui au chiffre mystérieux de 361 — chaque nouvelle acquisition signifiant pour eux l’obligation de se départir d’un ouvrage ancien —, il s’avoue incapable de se défaire de quelque livre que ce soit, même les mauvais (qui contiennent parfois le renseignement utile dont on aura besoin précisément le jour où on ne les a plus sous la main, comme chacun en a fait l’expérience). D’autre part, il est atteint de la maladie du complétiste, qui le pousse, ayant acquis un volume d’une série, à désirer en posséder l’intégralité, « et donc des ouvrages hors de notre intérêt jusqu’au jour où justement… » Et voilà pourquoi votre bibliothèque est pleine.

Bonnet raconte fort bien comment la lecture procède par cercles concentriques de plus en plus larges. La découverte d’un auteur donne envie de lire ses autres livres, puis conduit à d’autres auteurs, et ainsi de suite à l’infini. Pour peu qu’on soit curieux d’une foule de sujets, les livres envahissent bientôt tout l’espace vital. Ils chassent les cadres des murs, colonisent la cuisine et la salle de bains, s’installent partout chez eux — sauf au-dessus du lit, en mémoire superstitieuse du compositeur Charles-Valentin Alkan, lequel mourut, dit la légende, serait mort dans son sommeil écrasé par sa bibliothèque. Se pose alors le problème de leur classement : alphabétique, chronologique ? par genres ? par langues, pays ou continents ? par affinités secrètes connues de leur seul propriétaire ? Aucune solution n’est entièrement satisfaisante, et le panachage raisonné de ces catégories produit à son tour son lot d’exceptions inclassables. Deux dangers menacent le monde, disait Valéry : l’ordre et le désordre.

À l’heure des bases de données en ligne, de la numérisation des livres et de leur consultation à distance, Bonnet sait qu’il appartient à une espèce en voie de disparition. Il n’ignore pas davantage que le destin ordinaire d’une collection après la mort du collectionneur, c’est la dispersion — même une bibliothèque aussi riche que celle de Georges Dumézil, rappelle-t-il, a subi ce sort. Après beaucoup d’autres, il redit que les bibliothèques forment des labyrinthes à notre image. Ce sont des organismes vivants, à l’instar des auteurs qui la peuplent (d’où qu’on hésite parfois à ranger côte à côte deux écrivains qui furent brouillés de leur vivant, ou qu’au contraire on les réunisse exprès : allez-y, disputez-vous durant la nuit, ça vous occupera) et des personnages qui la hantent, fantômes de papier à l’existence bien tangible. À l’égard de ces compagnons d’une vie, Bonnet ne ménage pas sa gratitude, et nous lui en savons gré à notre tour : la gratitude est devenue un sentiment rare. De même le remercions-nous d’enrichir en passant nos propres listes de lectures (ajoutés à la mienne : la Maison de papier de Carlos María Domínguez, la Maison des autres de Silvio d’Arzo, les Neurones de la lecture de Stanislas Dehaene, et peut-être l’Institut de remise à l’heure des montres et des pendules d’Ahmet Hamdi Tanpinar). On lui pardonne donc volontiers, vil pinailleur que nous sommes, de confondre la tranche et le dos d’un livre.

Jacques BONNET, Des bibliothèques pleines de fantômes. Denoël, 2008,

Jacques BONNET, Des bibliothèques pleines de fantômes. Denoël, 2008,

139 p.

Le langage du sourd

Roman plaisant, plus réussi que le précédent Lodge consacré à Henry James, moins enlevé que la trilogie de Rummidge, qui reste le chef-d’œuvre de son auteur. Cela n’a échappé à personne, le titre original, Deaf Sentence, recèle un jeu de mot intraduisible. La « sentence du sourd » équivaut à une sentence de mort — death sentence —, de mort sociale pour commencer. C’est que là où la cécité suscite la compassion, la surdité prête à rire, en plus de provoquer l’exaspération des proches. Plus profondément, confie Desmond Bates à son journal, « la surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très longue introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer ». La surdité comme avant-goût de la mort ; la mort des autres (celle d’une première épouse, celle à venir d’un père tout aussi sourdingue glissant sur la pente de la sénilité) comme avant-goût de la sienne propre. En contrepoint comique, quelques déboires avec une étudiante cinglée qui prépare une thèse sur le style des lettres de suicidés (élément dont le potentiel reste cependant sous-exploité). En point d’orgue aux soucis tout relatifs de Bates, une visite à Auschwitz et Birkenau — c’était risqué, mais Lodge trouve le ton juste. Tous les fils thématiques de la tapisserie se croisent : l’auteur de l’Art de la fiction est un vieux pro de la narration, comme en témoigne aussi sa maîtrise des glissements de la première à la troisième personne.

Roman plaisant, plus réussi que le précédent Lodge consacré à Henry James, moins enlevé que la trilogie de Rummidge, qui reste le chef-d’œuvre de son auteur. Cela n’a échappé à personne, le titre original, Deaf Sentence, recèle un jeu de mot intraduisible. La « sentence du sourd » équivaut à une sentence de mort — death sentence —, de mort sociale pour commencer. C’est que là où la cécité suscite la compassion, la surdité prête à rire, en plus de provoquer l’exaspération des proches. Plus profondément, confie Desmond Bates à son journal, « la surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très longue introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer ». La surdité comme avant-goût de la mort ; la mort des autres (celle d’une première épouse, celle à venir d’un père tout aussi sourdingue glissant sur la pente de la sénilité) comme avant-goût de la sienne propre. En contrepoint comique, quelques déboires avec une étudiante cinglée qui prépare une thèse sur le style des lettres de suicidés (élément dont le potentiel reste cependant sous-exploité). En point d’orgue aux soucis tout relatifs de Bates, une visite à Auschwitz et Birkenau — c’était risqué, mais Lodge trouve le ton juste. Tous les fils thématiques de la tapisserie se croisent : l’auteur de l’Art de la fiction est un vieux pro de la narration, comme en témoigne aussi sa maîtrise des glissements de la première à la troisième personne.

Mais revenons au titre du livre. Un jeu de mot peut en cacher un autre. Sauf ignorance de ma part, on a moins prêté attention à la polysémie du mot sentence : condamnation ou, tout simplement, phrase. Deaf Sentence, c’est aussi la phrase sourde, voire la phrase du sourd (the deaf’s sentence). Or, il se trouve que Bates est un professeur de linguistique à la retraite. Son métier est précisément de décortiquer les phrases, le langage et les situations de communication. Et, parmi les morceaux les plus réussis du roman, figurent ceux où Desmond, par automatisme professionnel, analyse en linguiste les répercussions de sa condition de dur de la feuille sur sa vie mondaine, conjugale et familiale, les malentendus qu’elle engendre ou qu’elle amplifie. Les moments où un quiproquo infime dégénère en mini-drame domestique entre père et fils ou mari et femme qui ne s’entendent pas parce qu’ils ne parlent pas tout à fait le même langage.

Je m’en vais hasarder une généralisation outrancière, mais tant pis. Une des forces de la fiction anglo-américaine (écrite ou filmée), c’est que les personnages y sont généralement pourvus d’une profession — qu’ils exercent de manière crédible. Elle détermine des idiosyncrasies, un certain tour d’esprit, une manière d’être au monde et d’agir ; elle contribue à leur incarnation tout en ayant des répercussions sur l’intrigue. Paradigme : le professionnel hawksien (qui n’est, à la limite, rien d’autre que son métier). Une des faiblesses fréquentes de la fiction francophone (surtout filmée), c’est que les protagonistes y sont affublés d’une occupation vague (quand ils en ont une), sans incidence apparente sur leurs fins de mois, leur emploi du temps ou leur vision du monde — d’où qu’on se demande notamment, au prix du mètre carré, comment ils payent le loyer des appartements où les chefs-décorateurs s’obstinent à les loger.

David LODGE, la Vie en sourdine (Deaf Sentence). Traduction d’Yvonne et Maurice Couturier. Rivages, 2008, 414 p.

David LODGE, la Vie en sourdine (Deaf Sentence). Traduction d’Yvonne et Maurice Couturier. Rivages, 2008, 414 p.

photo Morena

Ici est ailleurs

L’autre matin, lorsque je suis sorti de l’hôtel, dans l’air frais, un peu brumeux devant une mer calme et grise, un Vésuve légèrement voilé, sur une via Partonope luisante d’asphalte poli par les pneumatiques, et vide, avec des rues qu’on sentait larges et vides tout à l’entour, et une station de taxis bien rangés au coin de la via Santa-Lucia, et quelques passants « de luxe » et quelques guides et chauffeurs idem à distance respectueuse des portes des hôtels, – j’ai songé aux grands quartiers de Londres à la même heure quasi matinale ; Grosvenor Square ou Picadilly transportés ici, et au lieu du Green Park, le Golfe de Naples. C’était le même air, le même silence de choix […]

Valery Larbaud, Journal, 24 février 1932.

Les flâneurs des villes connaissent bien cet effet de surimpression. On se croyait à Bruxelles et soudain, un parfum dans l’air, une rue entraperçue, un changement de lumière sur les façades vous transportent en un éclair à Londres ou à Lisbonne.

Plus étonnant est le déplacement mental dont fait état Jacques Réda, à l’occasion de retrouvailles longtemps différées avec la rue du Borrégo, puisqu’il a la vertu singulière de le transporter en un lieu où il n’a jamais mis les pieds : une Trieste imaginaire plus réelle que la vraie, un ailleurs dérobé qui ne cesse pourtant d’être enclos ici. Soudain, c’est à André Hardellet que l’on songe, lui qui savait comme aucun autre, dans les interstices du paysage urbain, détecter les passages secrets de la réalité.

Et juste à ce moment j’aperçois, au-delà de la rue du Télégraphe, un autre « détail » dont l’oubli me paraît beaucoup plus surprenant. Il s’agit d’un considérable vieux massif d’habitation en briques d’un jaune grisâtre, et de cette dignité taciturne dont font preuve, sur les photos 1900, les groupes d’ouvriers d’ateliers et de sorties d’usine. Toutefois c’est un des détails de ce détail dont aussitôt je me préoccupe – et le voici, tel qu’il a plus d’une fois repris pour moi une consistance mentale fugitive, mais de moins en moins lié à la rue du Borrégo. Je revoyais donc les chambranles anormalement hauts, les hautes vitres entièrement doublées de poussière des magasins qui, le long de la chaussée, se succèdent dans les avant-corps des bâtiments. La couche de poussière s’est épaissie, mais ils sont toujours là et, aussi extravagant que cela paraisse, c’est à Trieste que je pense en les découvrant à nouveau. Pourquoi Trieste, je n’en sais rien. Je sais que ce ne peut être une autre ville, bien que je n’y sois jamais allé. Je ne dirais même pas que je suis convaincu de l’existence, à Trieste, de magasins pareils à ceux-là : en les regardant, je me trouve dans la rue de Trieste où ils existent, où je devine autour d’eux tout un quartier ancien de ce port de l’Adriatique, comme si j’appréhendais ce qui vit muettement derrière les poèmes de Saba. J’ai essayé de les transférer à Marseille, à Dublin, à Gênes, à Hambourg, à Lisbonne : ça ne marche pas ; je retombe toujours à Trieste. Arriverait-on à me démontrer qu’il n’y a là-bas rien de semblable à ces magasins, ce ne serait pour moi qu’une preuve supplémentaire de la justesse de mon intuition. Il ne faut pas les chercher à Trieste puisqu’ils sont rue du Borrégo, mais en un point de cette rue qui appartient à la réalité actuelle d’un passé perdu de Trieste.

Jacques Réda, Le vingtième me fatigue. La Dogana, 2004.

Après Benchley, quoi ?

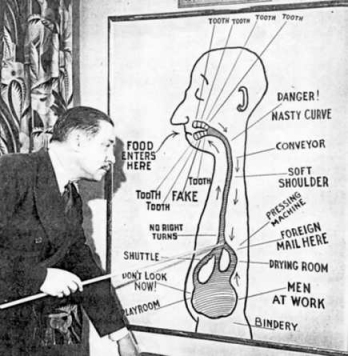

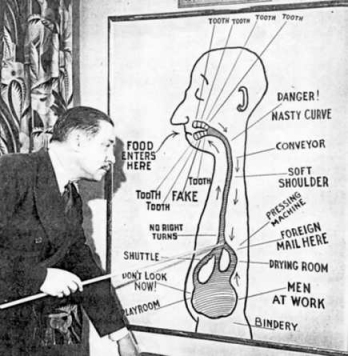

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

The Romance of Digestion (1937)

Benchley, c’est l’homme capable de mettre n’importe quel sujet cul par-dessus tête en quelques feuillets. Il sait que Budapest n’existe pas. Et il le prouve. Il a tout compris des mécanismes de la finance internationale :

« Il y a un certain nombre de principes auxquels on devrait se référer dans toutes les discussions financières portant sur des sommes de plus de cent dollars. Tout d’abord, il n’y a probablement pas aujourd’hui plus de cent dollars d’argent liquide en circulation. Ce qui signifie qu’en rassemblant tous les billets de banque, tout l’argent et tout l’or du pays et en les mettant en tas sur la table, on s’apercevrait que le total s’élève à peu près à cent dollars, avec peut-être en plus quelques pennies canadiens et quelques bonbons à la menthe. Tout le reste de l’argent dont on entend parler n’existe pas. C’est une monnaie verbale. Lorsque vous entendez mentionner une transaction de 50 000 000 de dollars, cela veut dire qu’une société a écrit : « Bon pour 50 000 000 de dollars » sur un bout de papier, qu’elle l’a donné à une autre société ; laquelle est rentrée le soir chez elle en disant : « Regarde, maman, on m’a donné cinquante millions de dollars ! » Mais lorsque la maman veut lui emprunter un dollar et quart pour payer la femme de ménage, la société est obligée de répondre qu’elle n’a malheureusement que 70 cents d’argent liquide. »

Benchley observe de biais ses contemporains, ces grands enfants qui se croient importants parce qu’ils siègent à un conseil d’administration. Sous ses faux airs de conférencier distrait, il pulvérise la comédie sociale et le snobisme culturel, le cauchemar des week-ends entre amis, les importuns qui vous infligent le récit de leurs vacances (on rêve de pouvoir mettre un jour en pratique sa méthode infaillible pour se débarrasser de ces raseurs de salon), le culte des enfants et le gâtisme de leurs parents, la croyance bête dans les statistiques et dans tout discours paré de scientificité. Comme tous les grands nonsensiques, il sait où gît la véritable absurdité : dans la pseudo-rationalité dont se glorifient les sociétés humaines. Cela se passe aux États-Unis dans les années 1920 et le capitalisme est triomphant. Au cinéma, les burlesques déclenchent en manière de rétorsion des avalanches de destruction ; Laurel et Hardy saccagent méthodiquement, en un crescendo savamment orchestré, ces hochets de la réussite sociale que sont la bagnole et le coquet pavillon (dans le génial Big Business). Benchley se livre à un égal travail de sape. Il torpille placidement le mythe de l’efficacité et l’illusion du progrès. Que les meilleures de ses chroniques n’aient rien perdu de leur mordant témoigne effectivement de la stabilité remarquable des comportements humains à travers le temps. On brasse toujours autant de vent dans les déjeuners d’affaires et les réunions d’entreprise ; on se convainc toujours qu’on est très occupé en communiquant pour ne rien dire. Il suffit de remplacer « mémo » et « téléphone » par « courriel » et « cellulaire ».

Si le pastiche est la forme supérieure de la critique littéraire, alors Benchley est aussi un grand critique. La prose commerciale, les romans épistolaires, les pavés naturalistes au misérabilisme complaisant, les manuels de conversation et les livrets d’opéra, les histoires à suivre et les contes à faire peur pour veillée au coin du feu sont par lui joyeusement essorés. De même les éditions savantes de Shakespeare, et ça donne quelque chose comme ceci :

PREMIÈRE DAME D’HONNEUR

Ohé1 bonjour 2 ! Où 3 est 4 la5 musique6 ? 7

(Suivent quatre pages de notes en petits caractères.)

Benchley sait comment devenir fou. C’est très facile. Il suffit d’écrire un mot au hasard et de l’observer attentivement. Par exemple, le mot quoique (though). Non, vous ne pouvez pas croire que cela s’écrit comme ça. Vous avez sûrement fait une faute. Fixez-le encore un moment, et appelez l’ambulance.

***

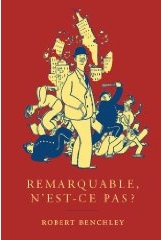

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de Gluyas Williams [et non William Gluyas, ô distrait relecteur d’épreuves], colophon truffé de gags, suivant la tradition maison. Le livre est accompagné d’un CD sur lequel un comédien lit un choix de chroniques. C’est chic, c’est à la mode, j’ai tenu quelques minutes. Le mauvais coucheur que je suis aurait volontiers troqué ce gadget contre une note bibliographique précisant la date et la source d’origine des textes.

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de Gluyas Williams [et non William Gluyas, ô distrait relecteur d’épreuves], colophon truffé de gags, suivant la tradition maison. Le livre est accompagné d’un CD sur lequel un comédien lit un choix de chroniques. C’est chic, c’est à la mode, j’ai tenu quelques minutes. Le mauvais coucheur que je suis aurait volontiers troqué ce gadget contre une note bibliographique précisant la date et la source d’origine des textes.

Robert BENCHLEY, Remarquable, n’est-ce pas ? Traduction de Paulette Vielhomme et Fanny Soubiran. Monsieur Toussaint Louverture, 2008, 222 p.

Robert BENCHLEY, Remarquable, n’est-ce pas ? Traduction de Paulette Vielhomme et Fanny Soubiran. Monsieur Toussaint Louverture, 2008, 222 p.

D’autres titres de Benchley sont publiés chez Rivages et au Dilettante.

D’autres titres de Benchley sont publiés chez Rivages et au Dilettante.

Au sein de la confrérie du New Yorker, nous recommandons vivement : la Vie à deux, Mauvaise journée, demain et Articles et critiques de Dorothy PARKER ; la Vie secrète de Walter Mitty de James THURBER ; et Champion ! de Ring LARDNER (tout ça en 10/18, mais parfois épuisé : tannez vos bouquinistes).

Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire.

Le format du blog invite à la citation courte, et donc à privilégier l’anecdote. Mais il y a bien autre chose dans cette correspondance qui se lit comme un journal intime. Par exemple, l’année 1916 est extraordinaire. Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon.

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917. Fayard, 2002, 1316 p. Édition établie par Jean-Paul Goujon. Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.

Pierre LOUŸS, Poëtique, suivi de lettres et textes inédits. Rééd. Librairie La Vouivre, 2001, 69 p. Avec une préface de Jean-Paul Goujon.

Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et

Plus besoin de tanner vos bouquinistes. BV me signale la réédition chez Laffont de la Vie secrète de Walter Mitty. Écrivain et dessinateur, James Thurber fut, avec Dorothy Parker et  Signalé par un locus-solussien benchleyphile que je remercie encore, Des bibliothèques pleines de fantômes est un attachant petit livre qu’on recommandera à tous les bibliomanes aux prises avec des problèmes d’espace et de

Signalé par un locus-solussien benchleyphile que je remercie encore, Des bibliothèques pleines de fantômes est un attachant petit livre qu’on recommandera à tous les bibliomanes aux prises avec des problèmes d’espace et de  Roman plaisant, plus réussi que le précédent Lodge consacré à Henry James, moins enlevé que la trilogie de Rummidge, qui reste le chef-d’œuvre de son auteur. Cela n’a échappé à personne, le titre original, Deaf Sentence, recèle un jeu de mot intraduisible. La « sentence du sourd » équivaut à une sentence de mort — death sentence —, de mort sociale pour commencer. C’est que là où la cécité suscite la compassion, la surdité prête à rire, en plus de provoquer l’exaspération des proches. Plus profondément, confie Desmond Bates à son journal, « la surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très longue introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer ». La surdité comme avant-goût de la mort ; la mort des autres (celle d’une première épouse, celle à venir d’un père tout aussi sourdingue glissant sur la pente de la sénilité) comme avant-goût de la sienne propre. En contrepoint comique, quelques déboires avec une étudiante cinglée qui prépare une thèse sur le style des lettres de suicidés (élément dont le potentiel reste cependant sous-exploité). En point d’orgue aux soucis tout relatifs de Bates, une visite à Auschwitz et Birkenau — c’était risqué, mais Lodge trouve le ton juste. Tous les fils thématiques de la tapisserie se croisent : l’auteur de l’Art de la fiction est un vieux pro de la narration, comme en témoigne aussi sa maîtrise des glissements de la première à la troisième personne.

Roman plaisant, plus réussi que le précédent Lodge consacré à Henry James, moins enlevé que la trilogie de Rummidge, qui reste le chef-d’œuvre de son auteur. Cela n’a échappé à personne, le titre original, Deaf Sentence, recèle un jeu de mot intraduisible. La « sentence du sourd » équivaut à une sentence de mort — death sentence —, de mort sociale pour commencer. C’est que là où la cécité suscite la compassion, la surdité prête à rire, en plus de provoquer l’exaspération des proches. Plus profondément, confie Desmond Bates à son journal, « la surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très longue introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer ». La surdité comme avant-goût de la mort ; la mort des autres (celle d’une première épouse, celle à venir d’un père tout aussi sourdingue glissant sur la pente de la sénilité) comme avant-goût de la sienne propre. En contrepoint comique, quelques déboires avec une étudiante cinglée qui prépare une thèse sur le style des lettres de suicidés (élément dont le potentiel reste cependant sous-exploité). En point d’orgue aux soucis tout relatifs de Bates, une visite à Auschwitz et Birkenau — c’était risqué, mais Lodge trouve le ton juste. Tous les fils thématiques de la tapisserie se croisent : l’auteur de l’Art de la fiction est un vieux pro de la narration, comme en témoigne aussi sa maîtrise des glissements de la première à la troisième personne.

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de